感知丁祖詒

◎文/記者 勞志建

感知丁祖詒

◎文/記者 勞志建

對于人的誤解大多源自人的出名,所以名人身后多是非。有的人要靠名人吃飯,俗語叫“吃名人”;有的人要靠名人出名,俗語叫“傍名人”,有的人要靠名人解悶,打發無聊的光陰,所以叫“侃名人”……

丁祖詒是名人,出名是因為中國的民辦教育,是因為他創建的西安翻譯學院,簡稱“西譯”。

不能脫俗的我,一直在風言風語中感知著丁祖詒,誤認為丁祖詒和大多名人一樣狂妄、怪誕和斂財。近來因展開對教育現狀的調研,才恍然這是幾個誤區:

誤區一 :標志性的“狂妄”是丁祖詒在20多年前提出的要“創中國的哈佛”。

創中國的哈佛,真的氣吞山河否?

“哈佛”是什么?在美國有一句常用語叫做:“先有哈佛,而后有美利堅。”牛!“哈佛”竟是私立大學,牛到極點!

哈佛大學從哈佛學院建院溯源至今,已有370多年的歷史。在美國《新聞周刊》世界100強大學排名中名列第一。“哈佛”歷史上,畢業生中共有8位曾當選為美國總統,教授團中產生了34名諾貝爾獎得主。今天,哈佛大學已發展為擁有十個研究生院、四十多個系科、一百多個專業的大型院校。

但我們永遠不要忘記:1636年在查爾斯河畔建立“哈佛學院”時,只有1名教師,4名學生。100名清教徒并沒有因為力量的弱小而放棄追求。

今天,在陜西這塊神奇的土地上,衍生出了對“哈佛”的神往和宣言,這是一件多么值得民族驕傲的事情啊!我們要對“哈佛”說:“西譯”已經蹣跚起步了;我們要對“查爾斯河畔”說:擁有13朝帝王的古都西安來了!畏懼退縮不是中華民族的本性,看歷史、看發展、看未來,我們有千萬個理由去追求!

370年有了“哈佛”的輝煌,美國為此驕傲!我們用50年、100年擁有“中國未來的哈佛”有沒有可能?

還好,丁祖詒來了,從48歲立下壯志,丁祖詒用23年的辛勞為這個藍圖帶來了民族漢子的厚重獻禮——西安翻譯學院。

丁祖詒說得好:“中國擁有世界上1/4的人口,教育家孔子早在2500多年前就已經將中國的私立教育和教育理念問鼎世界,胡錦濤總書記在全國教育工作會議上更明確地指出:“當今世界的綜合國力競爭,說到底是民族素質競爭。”《國家中長期教育改革與發展綱要》繪制的“中國在10年內要有幾所世界一流的公辦大學和一流民辦大學,將中國由世界教育大國轉化為教育強國的教育藍圖”,中國自己的哈佛為期還會遠嗎? 30年不行50年,50年不行100年,丁祖詒愿意去滾這個地雷!

這樣的狂妄,我們無可指責!我們不能忽略13億中國人民建設世界教育強國的偉大歷史使命,忽略一個需要幾代人拼搏奮爭的敢創精神,忽略一個不同于西方哈佛卻帶有中國自己特色的“東方”神奇。

誤區二 :將“君子之交淡如水”和“不拘小節、不事權貴、嫉惡如仇”的丁祖詒說成是怪誕。

教育部部長袁貴仁和西安翻譯學院院長丁祖詒合影

丁祖詒確有怪誕之處,到北京一位國家領導人家中拜訪,臨出門竟把領導的皮鞋穿回賓館,更有甚者,丁祖詒在西班牙王宮受到黨和國家領導人接見并合影時,激動地掏出手機私下拍了張照片,不料手機中留下的卻是他自己的“倩影”。二十多個中秋夜,二十多個元旦日,丁祖詒置自己的小家于不顧,偎依在校園,身邊永遠是他的4萬學子,他不但三天兩頭在校園檢查早讀,教室、食堂和宿舍,不辭辛勞地“要把4萬學子放在眼皮底下管理”。從20多年前上無片瓦下無立錐的創業開始,他就扛面袋、背床板、睡辦公室,直到現在,70歲的他依然攀爬穿梭于自己興建的70萬平方米的每一棟校舍的樓頂。丁祖詒自己過著幾乎清教徒般的個人生活,奉行著對頂頭上司不請客不送禮、對親朋好友對事不對人、君子之交淡如水的處事之道。丁祖詒除了對學生舍得大把大把地花錢,幾千萬甚至上億元的投資,將從學生那里收來的學費再幾乎全部地花在學生身上,對其他方面卻不近人情地近乎吝嗇。他的怪誕還在于認準了一個真理九條牛也拉不回頭,他對教育產業化的深惡痛絕、堅持教育公益性之出污泥而不染、以學生為本之一往情深,維護尊嚴之不畏權勢血戰到底、嫉惡如仇之六親不認鐵面無私,他心中只有一桿秤,那就是他的學生,“在逆境中威武不屈,在順境中永不停頓”是社會對他的共識。其實諸多的怪誕,莫過于向教育體制發起一場打造“無學歷專才”的異類沖擊。

2010年6月30日,又一批西譯學子55人赴香港暨英國美國攻讀碩士學位

喜獲學士學位的學子們和丁祖詒在一起

誤區三 :打造“無學歷專才”引發的異類爭論。

中國的“應試”教育,關鍵是文憑!沒有文憑這塊“敲門磚”, 各種尷尬會接踵而至。

“西譯”計劃內學生能發文憑否?能。西譯計劃外學生通過自考同樣能拿到學歷和學位.

丁祖詒跳躍性思維的怪誕再次活躍起來,他要向“文憑”挑戰,向中國教育傳統觀念挑戰,更是向以文憑取人才的觀念宣戰。2003年,丁祖詒宣布:西安翻譯學院要創建研修院,組織“敢死隊”,封閉5年打造無學歷專才。

為什么要培養無學歷專才?丁祖詒說: “為了獲取一張本科文憑,學生們備受應考的困擾,大量時間花在了對未來生活和工作并沒有太多幫助的課程上。我認為那不是學生成材的唯一通道。國外沒有一家大學要國家頒發學歷證明,都是由學校自己頒,社會上認不認,還得要看學校教沒教給學生真本事。我們也要試一下發自己的國家不承認的文憑,看它能不能行得通。當然對4萬人來說, 我們目前還是要把學歷當成主流,因此還要孜孜不倦地促成學生取得文憑。但民辦院學應該多樣化,有自己的試驗田,有一點體制和觀念上的突破。”

這是一次對教育體制和教育思想的挑戰, 想法是荒誕的,消息是爆炸性的,反響是不可思議的!

從2003至今,7個年頭過去了,丁祖詒的試驗田恰如袁隆平那樣大獲成功,袁隆平讓中國超級稻谷遍地開花, 造福人民;丁祖詒讓中國民辦教育的第一批翻譯專才遠足涉洋,“語”驚四方!

研修院一律不準講漢語,連保安、食堂炊事人員都不得講漢語,這是丁祖詒特別安排的語言環境。研修院是個小院落,卻做出了大創舉。從首屆“專才”畢業,研修院的學子就像天女散落的花蕾,芬芳著飄向遠方。香港理工大學捷足先登,2007年第一屆研修院學生畢業他們破格招收了17名研究生,至此年復一年地從這里錄取了120多名研究生,而且他們不追究學生有沒有國家頒發的學歷學位,看中的是真才實學,認準了“西譯”這個品牌。隨之而來的,有為聯合國培養譯員的美國蒙特雷高級翻譯學院,英國米德爾·塞克斯大學等著名大學相繼而來……與之同時,“西譯”以研修院為排頭兵,囊括了2006年《第二屆全國翻譯形象大使大獎賽》全國總決賽、2007年《CCTV“希望之星”英語風采大賽》全國總決賽、2008年《第三屆全國精英口譯大賽》全國總決賽,2009年《APEC“未來之聲”全國民辦高校決賽》等四項全國冠軍,同時榮獲《APEC未來之聲》全國高校總決賽季軍的鄭悅被公派隨團赴新加坡參加APEC峰會活動。2010年全國《CCTV“希望之星”英語風采大賽》風云又起,“西譯”學子與北外選手并列全國亞軍。

近幾年,“西譯”在省以上大賽中奪得22項冠亞軍,其他不勝枚舉。“西譯”,將中國民辦院校的風采盡情地展現在強手面前,這是一個時代的驕傲。為此,丁祖詒詼諧地說:西安翻譯學院就相當于中國乒乓球代表團,出賽就是要去拿金牌的!

在各種桂冠之后,是一種精神風貌和實力型教學模式的探索,丁祖詒用自己思維的怪誕,為中國民辦教育的發展開辟了康莊大道。

誤區四 :丁祖詒腰纏萬貫?

丁祖詒有錢沒有?有。23年來,“西譯”從零起家,沒用國家一分錢,目前院校固定資產達到12個億。有人咋舌說:丁祖詒發達了!

滄海橫流——方顯出英雄本色

其實,這錢并不是丁祖詒的,國家有明文規定:民辦教育資產是學費的公益性積累,停辦時資產由教育行政主管部門用來支持和發展其他民辦教育。換句話就是說,哪天學校停辦了,丁祖詒就得卷鋪蓋走人!有人建議,乘你在位,你丁祖詒可以“瀟灑走一回”!確實,瀟灑揮霍的大有人在,抽逃學費中飽私囊瀟灑到國外的也大有人在,但丁祖詒不愿意,他的原則是“取之于學,用之于學”,他說:“人活一輩子,比錢更重要的是事業、理想和人格,是十幾萬西譯學子的崇敬和眷念。”“西譯”在院校建設上創造了許多第一。但丁祖詒的辦公室和住宅寒酸得令人咋舌。丁祖詒說:“不做學商,堅持不以營利為目的的社會主義辦學方針,就是要把從學生那里收來的學費通過改善教學條件和生活環境,再全部地還給學生,而不是中飽私囊。”所以,丁祖詒在困苦中奮力搏擊,沒用國家一分錢,卻為中國教育事業累積了12個億!

當一個人將所有心愿都化為理想,并用終生去追求實踐,我們只有感動!

丁祖詒院長和萬人晨讀學子在一起

丁祖詒在追求什么?我想,答案應該在30年、50年、100年之后,中國有句老話:千年功過,由后人評說!盡管在中國民學發展的道路上,誤解多多,非議頻頻,魚龍混雜,硝煙彌漫,真假李逵,人妖顛倒,但誰也阻擋不了中國民學發展的歷史進程!

走出了誤區,我們還需要還原一個真實的丁祖詒,我們還需要信心,為中國民辦教育加油,為中國的“哈佛”加油!

真實的丁祖詒是什么模樣?我們來看看他人生的幾個片段:

激情丁祖詒 :

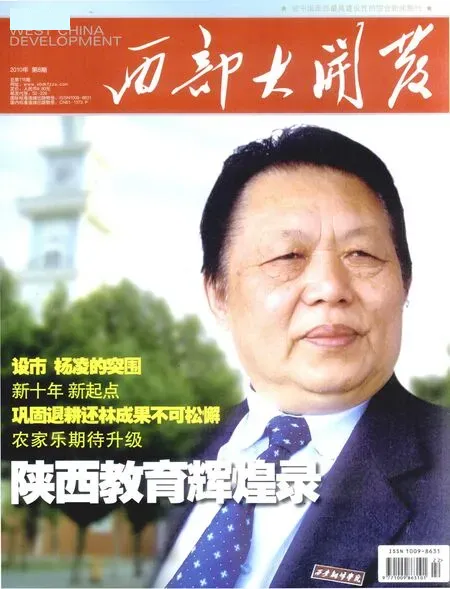

從形象觀察, 丁祖詒不是那種容易激動的人。他挽留著狂少時的英俊,身材魁偉,額寬鼻挺,飛揚著的雙眉頑強地挑向鬢角, 長長的眼裂線在寬闊的臉頰上刻畫出優美的曲線,幾縷魚尾紋恰如眼線漣漪,若隱若現地將仁愛、堅毅、高遠、滄桑的眼眸托襯起來,但眼眸的黑亮犀利猶存,只有笑到極至時,眼睛才瞇成一線柳葉彎,讓眼眸收斂了鋒芒,難怪丁祖詒曾當選為西安魅力先生,用丁祖詒的自我調侃來說:“老了,老了,還魅了一把。”

這不僅是一張動人的臉,更是一位歷經磨難坎坷,又收獲過太多痛苦和喜悅的容貌, 可以看出,丁祖詒雖年已70,臉面上卻青春未去,依然斗志昂揚, 這說明他胸懷寬闊, 處世不驚不乍, 跳躍性思維的躁動和憂國憂民的多愁善感在眼光中時隱時現。

有過接觸的朋友都知道,他永遠地熱血沸騰,天真、執著,伴隨著永無止境的追求,再加上倔犟的品性、年已70依然青春的軀體, 所以就有了激情, 有了無所畏懼, 有了人生獨特的展現方式。

中國“申奧”時,作為親臨“申奧”現場的中國教育界和西部被特邀的唯一代表,他有幸去俄羅斯現場親歷了中國申奧成功的幸福時刻,他激情洋溢,卻又表現出孩童般的嬌縱,且聽他自己在散文《西行申奧漫記》中的描述:“北京時間10點鐘——我全神貫注地捕捉薩馬蘭奇的英語第一手信息,哪怕比漢語翻譯先入圍幾秒鐘。當我依稀聽到“北京”兩字,周圍人還在那兒發愣的時候,我已飛步躍上主席臺,拉開了“歡呼北京申奧成功”的條幅。我不敢說我的“歡呼勝利”是中華第一幅,至少躍入大使館主會場人群眼簾的第一聲“歡呼”是我的,來自中國西部橋頭堡的祝福。我的勇敢和前衛招來了攝像機的狂拍。瞬間,飄飄然的我似乎感到掀起大使館歡樂海洋的不是薩馬拉奇,而是我。”

丁祖詒的激情相當有感染力,在“西譯”,激情成為一種象征: 4萬學子一齊擁入操場,林蔭小道,朗聲早讀是一種另類的壯觀;今天,“西譯”的學子見了丁祖詒就喊“丁爺爺”,許多人不理解,于是我問幾個學生:為什么不叫院長叫爺爺,一位回答:是親情。因為在丁爺爺眼里,我們都是他的孩子!

所以,“西譯”的學生比其他的學生更容易激動,“西譯”的各類活動比其他院校分外熱烈,就因為,“西譯”有個激情充沛的丁祖詒。

剛毅丁祖詒 :

我見過丁祖詒兩張老照片,一張是當年開辦“西譯”時,年近50的他扛著面袋,上身穿著白汗衫,下身是深褐色的短褲,面袋的沉重壓得他身體前傾,他極力前行的形態既憨態可掬,又讓人黯然神傷;另一張是在一個破舊的小院落里,雖然一群熱望的年輕人嘻嘻嚷嚷著,但無法遮掩情景的凄涼。丁祖詒站在臺階上,灰色的風衣掀動起一角,他情色凝重,目視遠方,似乎面前的一切都不存在,他在思考什么呢?!

我更見過丁祖詒現在的許多照片,和中央領導、和國外友人、和社會名流;在高山上、在大海旁、在學生的潮擁中,用無限風光形容一點都不為過。

央視著名主持人朱軍在西譯建校20年晚會現場演繹丁祖詒的《教育人生》

23年前的丁祖詒肩扛面袋開始了“西譯” 的艱難創業

但我更喜歡那兩張老照片,那是一種剛毅的永駐!

我們不能忘記丁祖詒上世紀80年代的筆名丁坦,在已經塵封的那一段時間里,“丁坦”也曾成了名人,因為這個人在各種專業刊物上發表了幾十萬字的翻譯文章,被多家“譯叢”聘請為“特約翻譯員”。他的出名還因為在文革中造反派硬是把丁坦的“坦”當成老修正主義分子伯恩斯坦來批判,全然不顧他心目中崇拜的那位愛因斯坦。

我們看看困境中的丁祖詒,了解他怎樣的去輝煌自己的人生歷程:1973年,丁祖詒由一個下放勞動10年之久的黑五類,憑借著19歲時自學四門外語,高中就自學完高數、普通物理、普通化學、機械原理和南京中學生數學競賽優勝的功底,一舉插班進入一機部西安機電學院四年級,以三年的拼搏獲取了六年制高壓電器專業本科文憑。

什么叫奮斗,什么叫自強,什么叫性格?看看這個年輕的丁祖詒吧,當然還有那個“丁坦”!

在落實知識分子政策后,丁祖詒相繼擔任了中學外語教研組長,西安石油學院基礎部外語老師,外語教研室主任,西安翻譯協會創始者,1985年秋,丁祖詒毅然獻身民辦教育,締造了“西譯”神話,以民辦‘老大”的風范,將中國民辦教育推向了新時代。本人也完成了由落榜生到大學教授再到大學校長、由黑五類到享受國務院特殊津貼專家再到陜西省政協常委的飛躍。

偉業丁祖詒 :

今天的“西譯”是什么?是中國民辦教育一面鮮亮的旗幟!

關于教育,歷來是文明古國永恒的話題,從先秦孔子、墨子、孟子、荀子到中國近代張之洞、蔡元培、陶行知、楊賢江,中國教育名家的先行奠基了文明古國的厚重。教育陶冶著時代,時代演繹出教育家……

關于丁祖詒和“西譯”,其存在與發展,就意義和價值而言,已經遙遠地超越了自身,其內涵像先賢們一樣,致力治學,無意苛求,卻演示著不同歷史時期教育的至偉。丁祖詒和“西譯”,同樣在有意無意之間,刻畫了一個嶄新時代的開端:新時期中國民辦教育的繁榮興起。

今天的“西譯”,是什么?

經過23年的拼搏創新和無私奉獻,西安翻譯學院迄今已擁有4萬名全日制住校生,畢業了8萬余名復合實用型涉外人才,擁有70萬平方米自有校舍,校園占地2000畝,自有校產12億元,西安翻譯學院以其規模、實力和品牌占領了中國民辦高教的制高點。

丁祖詒的人生是一種文筆的瀟灑,是一種思想的飄逸,更是一種同坎坷命運搏擊引發的酣暢!可喜的是,這種人生的淋漓盡致正在盡情發揮,我們有時間等待大手筆地揮毫,將“丁氏思維”演繹成為中國教育史上新的傳奇!

西譯畢業生張菲向母校捐款100萬元后與丁祖詒院長深情相擁