豐縣毛木耳栽培模式簡介

汪彩云 李 勇

(1.江蘇省豐縣農業委員會,豐縣 221700;2.江蘇省徐州市農業科學院,徐州 221121)

豐縣毛木耳栽培模式簡介

汪彩云 李 勇

(1.江蘇省豐縣農業委員會,豐縣 221700;2.江蘇省徐州市農業科學院,徐州 221121)

毛木耳;擺袋法;栽培模式;豐縣

豐縣位于江蘇省西北部 (隸屬徐州市),地處蘇、魯、豫、皖四省七縣交界處的淮海經濟區中心地帶。全縣總面積1 449.7平方公里,人口113萬。豐縣屬黃泛沖積平原,境內有大沙河帶狀水庫,全縣水域面積28萬畝 (1畝≈667平方米)。豐縣地處暖溫帶半濕潤季風氣候區,四季分明,日照充足,年平均氣溫15℃左右,雨量適中,年降水量約630.4毫米,雨熱同期,氣候資源優越。近年來,全縣依托區位、資源和科技優勢,大力發展林、果、蔬經濟,實現了由糧、棉大縣向林、果、蔬大縣的轉變。特別是利用該縣獨特的氣候資源優勢及豐富的板材加工下腳料、林果枝材和玉米芯等原材料資源優勢,大力發展以白背木耳為主的食用菌產業,形成了獨特的栽培技術模式,取得了顯著效益。

1997年豐縣師寨鎮村民從福建引進毛木耳試種,而后栽培規模逐漸擴大,已形成多個毛木耳栽培專業村,涌現了一批種植大戶。據初步統計,2010年全縣毛木耳栽培量約1.1億袋。豐縣毛木耳為白背木耳,因其口感好,深受消費者喜愛。筆者從2006年秋開始對豐縣毛木耳栽培情況進行多次調查。現將該縣毛木耳栽培模式總結如下。

1 栽培季節

豐縣毛木耳栽培一般于11月下旬至元旦前后制袋 (俗稱打袋子),滅菌 (俗稱蒸袋子),接種。利用日光溫室栽培的毛木耳,多在清明前后采耳;采用大棚栽培的毛木耳,多在谷雨前后開始采耳,8月采摘結束。

2 栽培場所及設施

可選擇周圍環境較好、地勢較高、水源清潔、交通方便的開闊地帶作為栽培毛木耳的場所。栽培設施建造依據個人經濟條件,本著就地取材、因地制宜、節本增效的原則,選擇合適的栽培設施類型。大多數農戶建弓形大棚,少數農戶利用栽培蔬菜的日光溫室栽培。弓形大棚結構與蔬菜大棚結構相似,棚內用水泥棒作立柱,大竹竿作脊梁。水泥桿下部入土,上部頂在脊梁下。大棚長50米,寬8米,高2.8米;門寬2.4米 (對開2扇門),高1.8米。大棚山墻用空心磚壘成,山墻的上部留幾個通風口 (有預留通風口的空心磚)。

3 培養基配制

木屑、棉籽殼、玉米芯的價格年度間有變化,以節約制袋成本,兼顧高產高效為原則,靈活選用栽培原料,采取合理的配方,實現節本增效。除松、杉、樟等木屑外,幾乎所有的闊葉樹種的木屑均可利用。本地多采用楊槐樹、梨樹、蘋果樹、桑、柳樹、榆樹、櫸木、楊樹等木屑。為節約制袋成本,有條件的栽培戶原料早作準備,春節前開始陸續購進木屑。木屑購進后,人工過篩 (俗稱篩鋸末),篩出木屑中夾帶的木條、木塊等物,然后露天堆積,自然發酵,一直堆到制袋時。

常用配方:木屑60%,玉米芯15%,棉籽殼15%,麩皮7%,石灰1.5%,石膏1.5%,含水量為60%。制袋前將培養料按比例備好后,自下而上按木屑、玉米芯、棉籽殼、麩皮、石灰、石膏的順序一層一層堆成長方形。先用自走式拌料機拌一遍,然后用帶水管可加水的拌料機拌一遍,再用自走式拌料機拌一遍,接著用裝袋機制袋。

4 裝袋、滅菌和接種

用折徑17.5厘米,長42厘米或45厘米的聚乙烯塑料袋 (墻式栽培用長42厘米的料袋,夾袋栽培用長45厘米的料袋)。事先用細塑料繩將料袋一端扎緊,制袋時,用裝料機裝料后再扎緊料袋另一端。42厘米長的料袋裝濕料1.7千克,45厘米長的料袋裝濕料1.9~2千克。料袋制好后,裝入蒸料池中滅菌。

滅菌要求大火加溫,盡快升溫至100℃,并保持14小時。停火后5~6小時出袋,搬運到大棚內自然散熱冷卻。大棚使用前要清理消毒。滅菌期間正值冬季,要經常檢查鍋爐使用狀況,發現管道結凍等異常時,應立刻檢修,以免發生鍋爐爆炸事故。

接種前用 “一熏凈”熏大棚內密閉的接種空間,確保無菌接種。用煙熏劑熏棚時,應注意操作安全,以免因使用煙熏劑不慎,引起燒棚燒袋。熏棚處理過5小時后,工人進棚,先用溫水洗手,再用消毒酒精洗手后接種。菌種袋外表用高錳酸鉀溶液消毒,接種工具用消毒酒精擦洗。菌袋兩頭接種。一包菌種接28~30個栽培袋。

5 發菌期管理

接種結束后,將菌袋擺在大棚內,墻式擺袋,擺8~9層,每垛 (即墻)菌袋間留10厘米空隙,以利通風散熱。發菌期要調節好大棚內溫度,使菌袋內菌絲早吃料,早封口,早封面,減少雜菌污染。一般情況下,接種后10天左右菌絲過肩,45天長滿袋。發菌期間定期檢查,發現雜菌污染的菌袋,應及時揀出,攜帶出棚外,在遠離大棚的地方,深埋或燒毀。毛木耳發菌期正處于寒冷的冬季,空氣干燥,且多刮風,大棚覆蓋物及大棚內多為易燃物,應注意防火。

6 出耳管理

6.1 菌袋進棚及擺袋 發菌結束后,根據天氣變化情況和大棚保溫設施,選擇晴好天氣,將發好菌的菌袋運至出耳棚內。出耳棚在進菌袋前,要清理干凈,地面、空間用殺菌殺蟲劑處理。開始擺袋前先在地面撒石灰。擺袋時間一般在2月底至3月初,氣溫穩定在0℃以上。豐縣毛木耳菌袋擺放(即擺袋)方式有3種:墻式、三角垛式、夾袋式。為實現節本增效,擺袋方式可依據毛木耳栽培量的多少、大棚面積、大棚保溫情況、個人興趣等靈活選用。

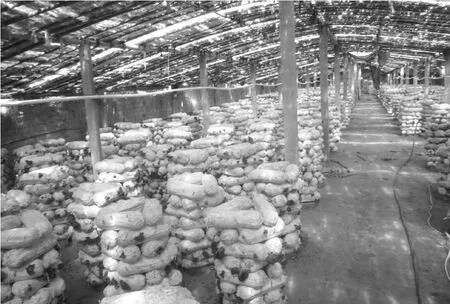

(1)墻式擺袋法。菌袋全部橫向擺放,兩頭劃口出耳,一般擺9~10層 (圖1)。優點:單位面積擺袋量大,擺袋速度快且管理方便。缺點:上下層相鄰菌袋劃口距離較近,下層耳基、耳片易受上層耳片影響,生長較慢。

圖1 墻式擺袋法

(2)三角垛式擺袋法。菌袋交叉呈三角式擺放,一般擺7~8層 (圖2)。在菌袋外側面斜劃口出耳,優點:采耳方便,耳片生長期間通風好,耳片形狀好。缺點:占用空間較大,出耳中后期容易倒垛。

圖2 三角垛式擺袋法

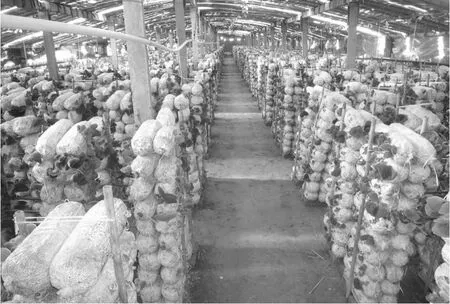

(3)夾袋式擺袋法。菌袋橫放,2個菌袋緊挨著并排擺成一層,依次向上擺10層,菌袋外側相對著豎放2根細竹竿或細木棍 (楊樹加工板坯后余下的芯木),用塑料繩將細竹竿固定,菌袋被夾在2根細竹竿之間,即為夾袋。一垛共20個菌袋,垛間相隔一定距離,并用細竹竿將垛與垛固定 (圖3)。在菌袋外側面斜劃口出耳,優點:前期產量高,耳片形狀較好,采耳方便。缺點:需投入加固材料和人工,擺袋速度較墻式慢。

圖3 夾袋式擺袋法

6.2 適時劃口 一般在清明前后劃口。劃口多選擇晴天。劃口前大棚內地面、棚頂和菌袋劃口處噴克霉靈和鏈霉素,待袋口處藥液晾干后劃口。墻式擺袋出耳在菌袋兩頭劃口,每頭各劃不連續的、分布較均勻的4刀,劃口長2~3厘米,深3~5毫米。三角垛式、夾袋式擺袋出耳在橫放的菌袋身上向外的一側斜劃長5~6厘米的口出耳。一個菌袋劃4~5刀,刀口與刀口之間的距離相近。

6.3 保溫增濕催芽 劃口后調節大棚內溫度在16~23℃,以20℃左右為好,利于原基形成。劃口后3天向大棚空間噴霧狀水,使空氣相對濕度保持在85%~95%。一周后劃口處封口,10天左右耳基形成。耳基形成后,中午小通風,晚上封棚,一天噴2遍霧狀水,時間分別為上午10時至11時、下午2時至3時。

6.4 中耳期管理 耳片開片至2~3厘米時加大通風量,晚上通風口不關。根據耳片生長、天氣和大棚內的溫度狀況,適當補水。水分供應不足,耳片生長緩慢;水分過多,也不利于耳片生長。有個別栽培者為促使耳片快速生長,晴天噴大量水,并且不及時通風,使中午棚內高溫高濕,引起部分幼耳鼓漲成泡狀,顏色變深并產生裂口,裂口處流出的粘液沾到下面的耳片上,使下面的耳片腐爛,并易招引菇蚊為害。因此,耳棚內噴水后要適當通風,切不可使耳片長時間處于高溫高濕狀態。耳片生長期間,若遇附近大田作物噴藥,要事先把棚膜放下,待噴藥結束半小時后再把棚膜揭起,以防造成藥害。耳片生長期通風時,切忌大棚外面的風直接吹拂耳片,以免耳片失水變干。豐縣毛木耳栽培大棚兩側多采用稀疏的草苫遮擋,既通風又適當遮陰。大棚內噴水時,可向草苫上噴,以增加棚內濕度。

7 采收

當耳片長到直徑10~14厘米,呈紫褐色,剛有點翹邊,耳片腹面有一層薄的白粉時,為采耳適期。第一潮耳多叢生,耳片的成熟度不同。一般先挑采大的,一潮耳挑采3~4次。采收的耳片放入專用塑料筐內,運至曬場,及時攤曬。耳片遇雨水易腐爛,失去商品價值。曬耳期間切忌雨淋。

第一潮耳采收結束時,及時去掉菌包上劃口處死掉的耳基 (俗稱死芽子)、死掉的幼耳和含水過多、顏色較深的幼耳 (耳片在生長過程中受上面大的耳片的影響所致,俗稱 “捂的”),隨后進入下一潮耳的管理。若不及時清除死芽子,則會影響下一潮耳基的形成。

[1]張金霞,黃晨陽主編.無公害食用菌安全生產手冊 [M].北京:中國農業出版社,2008.

[2]郭成金主編.食用菌高效栽培技術一本通 [M].北京:化學工業出版社,2009.

[3]豐縣史志辦公室.豐縣年鑒2009[M].南京:江蘇人民出版社,2009.