他們編輯部的故事

■文/王珺

他們編輯部的故事

■文/王珺

■http://nf.nfdaily.cn/cshb/content/2010-07/28/content_14245766.htm

雜志社一半以上的編輯都住在同一個小區。一位去拜訪的朋友羨慕不已地感慨,他們過的簡直是《老友記》里的生活。

2009年5月,韓寒手持刀鋒以一代新青年的姿態登上了《時尚先生》的封面。這組圖片的拍攝,選在京郊一片荒廢的雕塑公園,立意:如果末日來臨,世界上只剩下韓寒一個戰士。

在博客上以“不接受采訪、不參加活動”冰冷示人的韓寒,破天荒接受了這個采訪。他在那次采訪中宣布了一個月后自己雜志的誕生。他說:“這個雜志最后能像一個青年的FBI一樣,讓有才華的人展現他的才華,讓壞人得到應有的下場。 ”

時隔一年。這個策劃的攝影師周云哲和這篇訪談的作者馬一木,如今都成為這本新銳雜志的編輯部成員。他們戲稱自己為“國際詐騙集團”,互相推銷進了韓寒雜志。韓寒和這個“詐騙集團”組成了國內雜志圈中突起的 “異軍”,他們像一輛輕型賽車,以冷靜的速度和準確的激情,繞開擁堵的城市交通,開上了一條新路。

2010年7月6日,《獨唱團》終于上路。掌舵人韓寒,乘客則是所有讀者。據說,這是國內雜志界最大并且被盯梢最嚴的一輛汽車,所以韓寒注意了,車技必須再好點兒了。

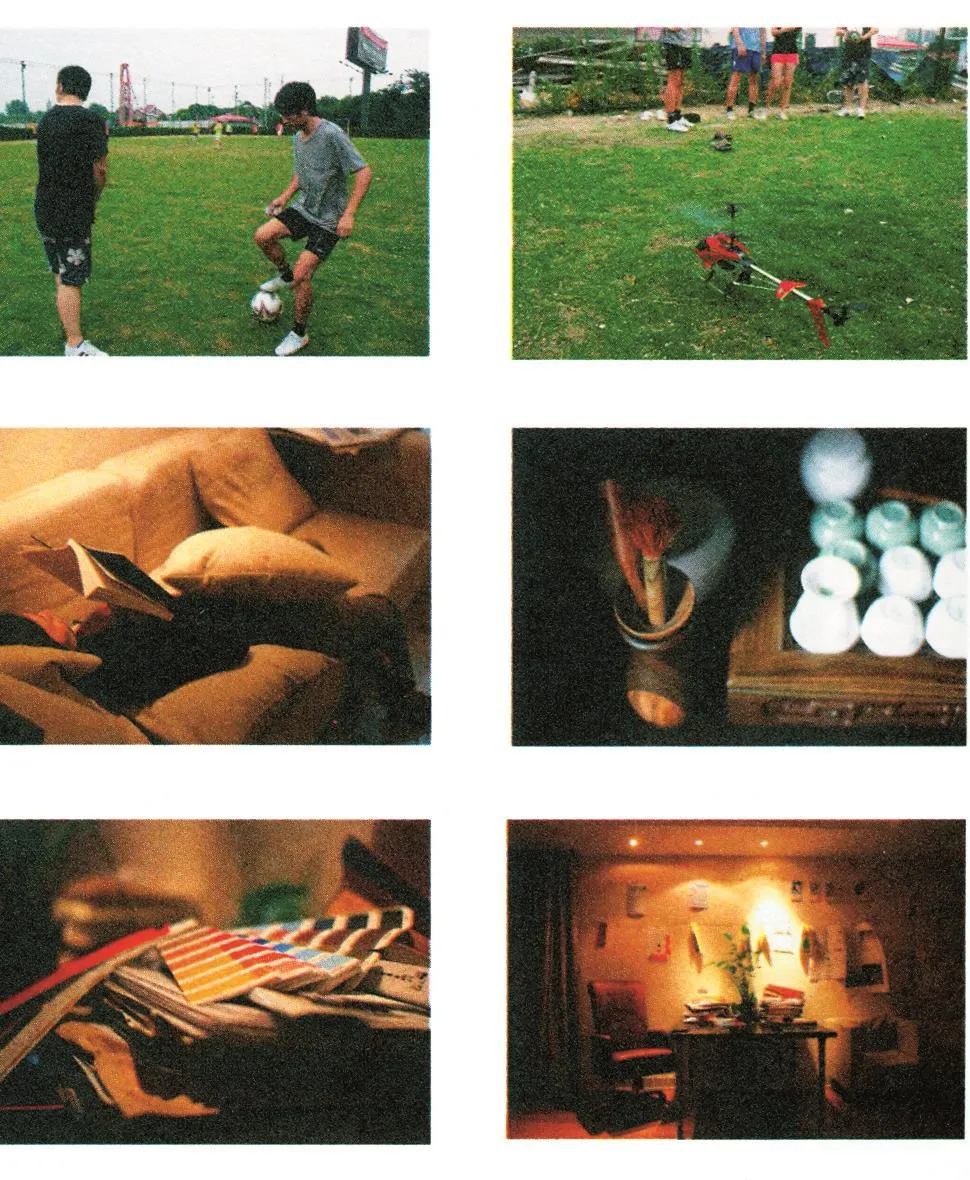

世界杯決賽前的下午。離人民廣場20公里的郊區樓盤外。微型足球場上,穿著三種顏色衣服的球隊扎在一處混戰。馬一木和韓寒來晚了,只好玩起了“看誰能擊中球場鐵桿”的自創游戲。

沒有人認出韓寒。帶球跑動時他凌厲穩健,是久經鍛煉的運動員。

在編輯部成員口中,他是“韓總、老板”,或者“韓老師”,是這支團隊的精神核心和財政支柱。

早兩個小時,在不遠的一套普通公寓,《獨唱團》的編輯部大本營里,執行主編馬一木講起和韓寒關于雜志一拍即合的想法。

“準確地說,是我被他當時描述的《獨唱團》可能呈現的樣貌吸引,當時所描述的一本自由的雜志或者說超越現實禁錮的雜志當然是極具誘惑的。”

去年底,馬一木從北京遷至上海,上了這輛車。如今,大部分的編輯部成員,包括韓總,都做了同一社區的鄰居。在這個大場景中的每個成員,都像情景喜劇《編輯部的故事》的扮演者,或者說是一幕上海郊區的《老友記》。

馬一木一一展示了劇中每一個場景。

客廳,文字編輯的辦公室,工作日程板上有馬一木的豪言壯語:“如果我們的才華被用得嗯嗯嗯嗯,那我們的雜志就會一不小心破百萬。克制一點。”

居中的一間,整套公寓最氣派豪華的座椅和辦公桌,不是韓寒的座位,是留給流程編輯的。

八臺電腦排開的里間,最不起眼的一張是韓寒的辦公位,平日里成了他偶爾招呼大家打游戲的“網吧”。

露臺,編輯部整體圍觀鄰居一只雞的地方,也是“各種游戲的發明者”韓寒召集大家玩游戲的角落。馬一木介紹:“為了劇中成員不覺得工作是件多么討厭的事,他以《天工開物》的精神,發明了‘陽臺躲避紙團’、‘我愛改歌曲’、‘是男人就在韓寒漂移的車里挺30秒’等游戲。”

球場上的韓寒及《獨唱團》辦公室內景。

有趣,據說是這些游戲的發明者韓寒的驅動力之一。他也早就表態,青年知識分子雜志,是一個很做作的說法。他眼中一本雜志最重要的品格是“公平、公正、自由和有趣”,“如果沒有趣味,就算其他三點做到了,也會削弱里邊的意愿,誰愿意一天到晚看憲法呢?”

在有趣精神的指導下,流程墻上試版時期的封面造型,從穿內褲的狼,到著名的“擋中央”,都煥發生機。

“也許這一期像個男人,下一期我們妖嬈萬分。”坐在客廳,馬一木和編輯聊起了自己的臆想。用防水紙做封面,整本包在水袋中上架,用冰箱來販售。

或許是投注了太多期待,這輛難產一年的“賽車”以冠軍的速度創造了一個出版奇跡。

2010年7月8日下午,季風書店的《獨唱團》已銷售一空,300米外,上海書城的存貨歸零,500米外的三聯書店,收銀臺上只剩了最后一本。

首批50萬的印量據說在兩天內搶空,編輯部無一存貨。

接著,一種失望的情緒彌漫開來。不少人評論這本雜志“水平參差、猛料太少”,也有人說這是韓寒的陰謀,讓大家在一本百花齊放的雜志中甄別高低。

對于寫作者,叫好的人始終居多。況且1字2元的稿費對于好的寫作者來說,是個絕對誘惑的數字。這期39篇文章,付出的稿費總計不低于30萬。

沒有公布投稿標準,第一期的投稿良莠不齊。見刊的文章十之六七都是來自約稿。對于這本“人人都是獨唱團一員”的出版物,馬一木和韓寒商定,稿件必須容納各種聲音。

“如果你說現在的教育制度特別好,我們就是要服從家長的審判,寫得好,能夠自圓其說一樣能上。我們很希望收到各種風格的稿件。”

在孕育過程中,《獨唱團》難產了一年。第一次審稿時,20篇稿件沒有通過,經過韓寒團隊來自大量資料的認證和說服,十幾篇又重回雜志。“但我們覺得這和門縫一樣,大家推一推,門縫就寬了,看到的光就多一些。”

“所有人問所有人”是《獨唱團》的唯一欄目。它的編輯蔡蕾收到的問題,多到“一輩子都看不完”。多數的提問針對韓寒本人,問他結婚沒有,喜歡什么樣的女人,甚至某年是否在某地出現。

獄警的問題是一個亮點。編輯部直接聯系了獄警的管理方采訪,他們也給出了正面回復,經過爭取,回答最終也出現在雜志上。

這個欄目的想法是把解讀權交給讀者,讓所有人從中看到所有人的處世態度。

一年前,韓寒就給這本出版物規劃了一條長久之道:“它是一本人文偏新聞的雜志,但是由于人力、財力、精力的問題,剛開始達不到,所以會走人文偏文學路線。”當時他曾說:“如果以后把它轉成新聞的話,那一定很刺激。”

按照這條預定道路,《獨唱團》的社會屬性也許會在今后被強調,而不是讓讀者從文藝中讀出。馬一木預期,也許某一期的主編不是韓寒,只是某個很有想法的便利店的服務人員。

這兩天,馬一木很高興收到一位的士司機的項目提案。這位廣州的的士司機申請一臺數碼相機和一臺數碼攝像機,將自己遇到的好玩乘客和乘客們有趣的觀點記錄下來,為期一個月。

馬一木說他希望這是一本“以天為被,以地為床,想玩什么就玩什么的文藝雜志”。他扳著手指數中國的書籍分類,“一本叫養生,一本叫成功學,一本教材,一本旅游”,只有四五本,能帶給人快樂和真正思考的書太少了。“我不認為它的所有文章我都喜歡或者韓寒都喜歡,也不認為所有文章能滿足所有人,這本雜志最大的意義是讓人們覺得閱讀是件快樂的事情就夠了。”

也許《獨唱團》比它需要承載的意義多了許多,作為資深的雜志人,馬一木說自己的雜志夢是,“盡量延緩紙質雜志的死刑”。他最想做的雜志要具有《圣經》的神圣感,具有《人民日報》的確定感,具有《紐約客》的知性,具有《格林童話》的邪氣,又具有報紙中縫廣告的世俗和神奇。

“一覺醒來,如果發現這個世界沒有什么新鮮玩意可玩,或者管教你的家長不讓你玩這個不讓你玩那個,那真是沒有太大的勇氣起床。”所以,不如去相信有一天,有本出版物,真的成為我們起床的動力,那似乎也是一件不壞的事情。