富人治村的社會吸納機制及其政治排斥功能

——對浙東先鋒村青年農民精英治村實踐的考察

趙曉峰 林輝煌

(華中科技大學 中國鄉村治理研究中心,湖北 武漢 430079)

富人治村的社會吸納機制及其政治排斥功能

——對浙東先鋒村青年農民精英治村實踐的考察

趙曉峰 林輝煌

(華中科技大學 中國鄉村治理研究中心,湖北 武漢 430079)

浙東先鋒村的個案說明,富人在治村實踐中通過構筑公共權力結構網絡吸納了農村社會成員結構分層中的精英群體,并通過個人魅力型權威形象的塑造和深具村落道義倫理文化支撐的治理技術的運用,以營造道義合法性形象的方式,將村莊里的弱勢群體吸納進當政的民意合法性根基當中。然而,富人在培育社會吸納機制以夯實民意合法性根基的過程中,無形之間卻為普通村民參與村莊政治樹立了經濟實力、道義倫理和社會活動力三大門檻,從而將村莊的絕大多數人排除到了公共權力結構網絡之外。

富人治村;社會吸納機制;政治排斥功能;權力結構網絡;民主政治

富人治村作為改革開放后鄉村治理實踐中出現的新現象,諸多學者都給予了較高的評價,認為這些先富群體可以成為推進鄉村社會民主化進程的重要力量。[1]然而,最近我們在浙東農村調查時卻意外的發現,一方面富人在治村實踐中通過構建權力結構網絡和巧妙運用治理技術贏得了日益廣泛的民意支持,富人治村已經開始呈現出不可逆的發展趨勢;另一方面富人治村也帶來了一系列不利于鄉村基層民主發展的新問題,經濟精英高度壟斷了政治資源,村莊政治公共話語迅速消失,普通村民嚴重缺乏政治訴求的表達渠道,村莊政治排斥機制正在形成。經驗與理論的現實悖論構成本文問題意識的基本來源,我們將在村莊的內在邏輯里去探求富人治村的不可逆定理是如何可能的,政治排斥機制又是怎樣作為一種客觀后果呈現出來的?

一、形塑富人治村公共權力結構的個案呈現

先鋒村位于浙江省東部沿海地區,距市中心20公里,是一個花木專業種植村,全村共有365戶、917人,耕地面積998畝、山林面積2358畝,村里有9家企業。2007年全村經濟總收入達到2800萬元,村集體經濟收入27萬元,農民人均純收入9000元,2008年農民人均純收入則已突破萬元。如果將歷史拉回到2004年,先鋒村則是所屬鄉鎮62個行政村中排名最為落后的幾個后進村之一,村集體經濟收入只有國家財政轉移支付下來的一萬元,連村兩委班子的正常開支都不夠,更別提村莊規劃和社區發展了。

2005年5月,年僅28歲的青年農民經濟精英陳進在鄉鎮政府領導的支持下,順利地通過村黨員大會的選舉當選村支部書記,從而拉開了先鋒村快速發展的歷史新時期,道路硬化、溪坑整治、房屋改造等一項項工作有條有序地展開,4年多的時間里就先后投入了500余萬元用于新農村建設,使先鋒村一躍而成為所在鄉鎮各項工作綜合排名的“榜眼”。陳進在當選村支書之前是一個花木工程承包商,擁有一家生態園林工程有限公司,年收入在百萬以上,是村里最年輕的富豪。在準備競選村支書之前,一個老村長告誡他說:你還年輕,缺乏工作經驗,還是先從一般干部做起吧。陳進對此持反對意見,他表態說:我要是不做村干部就算了,要是做的話,就一定要做村支書。在2005年村支部書記換屆選舉中,陳進一舉獲得35票中的22票贏得了選舉的勝利。三年之后的2008年,他在換屆選舉中更是以34票的高票獲得連任資格。毫無疑問,陳進在村莊發展和個人政績上的一路猛進必然要依托于一個穩定的公共權力結構,商人出身的他對此自然諳熟于心,在就任村支部書記的4年多時間里,一直在致力于打造一個有利于自己當政的村莊公共權力結構。

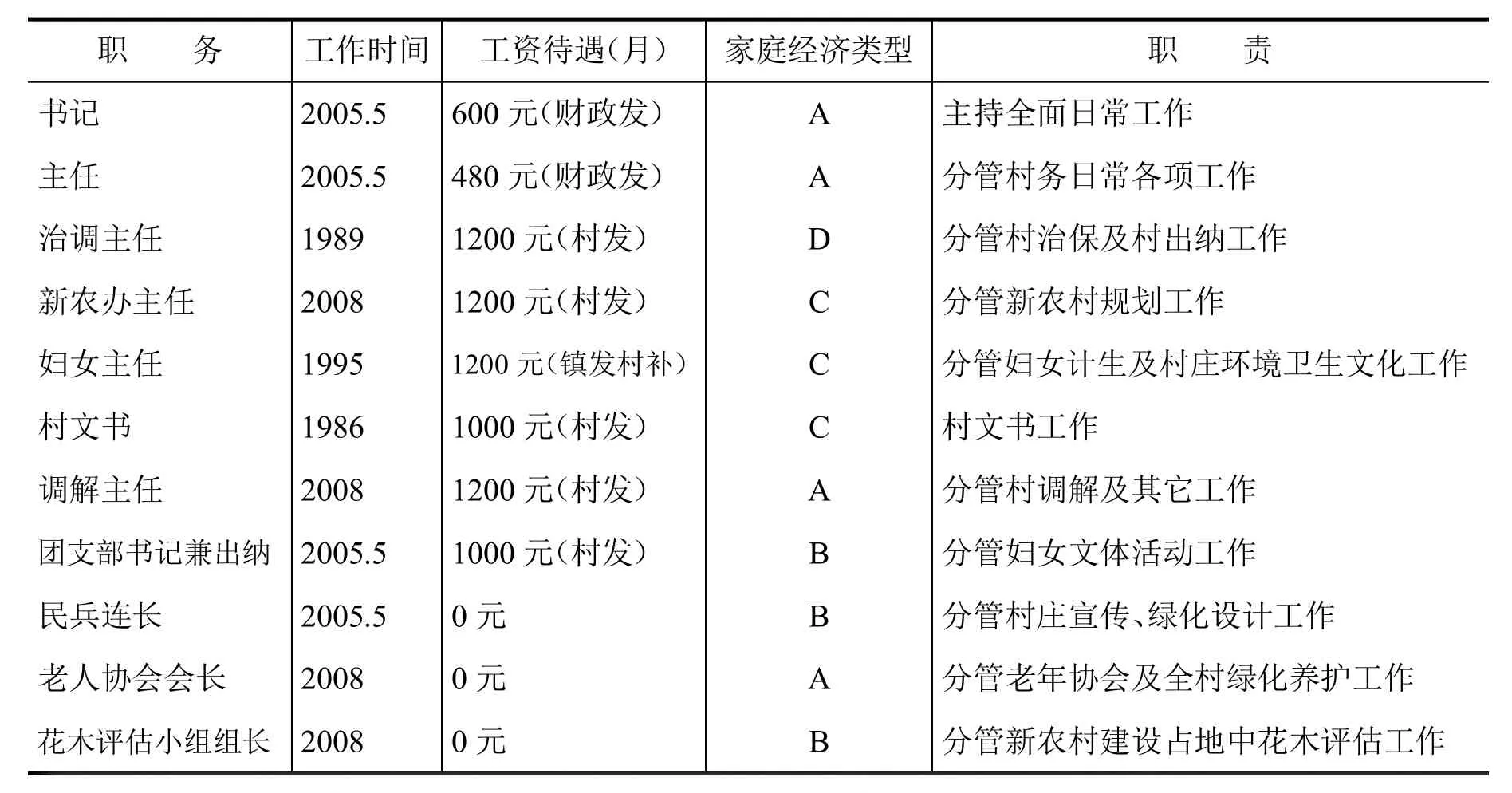

表1 村主要干部情況一覽表

從表一中,我們可以看到在陳進當選村支部書記的2005年,村兩委班子立馬就進行了重組,一方面留任了三個老干部,老村主任改任治調主任,婦女主任和村文書得以保持原職;另一方面增選了一批新干部,新任村主任是一個私營企業主,團支部書記家是花木販賣和種植大戶且與村支部書記家長期維持緊密交往關系,民兵連長是書記公司的具體負責人。2005年以后,隨著新農村建設的展開,村兩委班子又聘請了新農辦主任、花木評估小組組長、調解主任,改選了老年人協會會長。這其中,新農辦主任長期在當地給一個私營企業主開車,社會活動能力非常強;花木評估小組組長和調解主任都是陳進的私交,一個是販賣花木的,一個是開五金廠的,家庭年收入都在50萬元以上;新任的老年人協會會長2008年剛剛滿60歲,其小兒子是村里走出來的首富,資產過億,在陳進就任書記的4年多時間里,其小兒子先是捐款20萬,后又貸款100萬給村里,用于村莊規劃和社區發展。因此可以說,在村主要干部隊伍中,三分之二以上都是先富群體,也是村支部書記私人交往圈中的村莊能人,他們中的部分人參與村莊政務完全是無償的,完全是為了面子、榮譽而工作。書記和主任的工資是鎮財政發的,但是兩個人基本上從來就沒有拿過這筆微薄的工資,轉手就用于老年人協會的發展了。其他人的工資都是由村支部書記提議、村兩委班子擴大會議討論決定由村集體支付的,其月均收入已經遠遠超過書記、主任的財政供給標準。

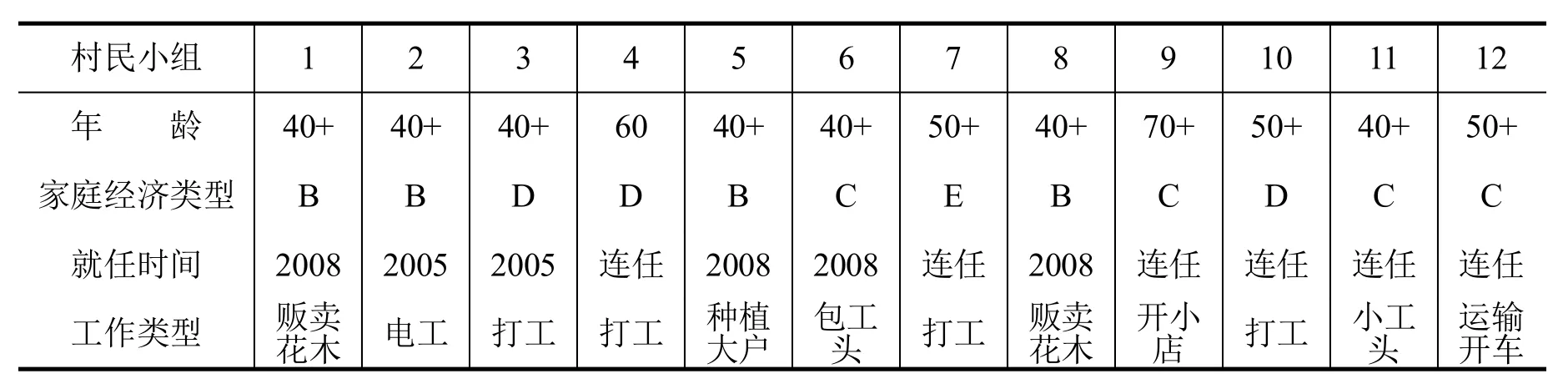

表2 新書記新發展黨員家庭經濟類型分類表

2005年,陳進當選村支部書記時,先鋒村共有正式黨員35名,到2008年,扣除三年期間死亡的黨員人數加上新發展的黨員人數,正式黨員基本保持不變,仍然是35名,但是如果加上預備黨員,人數則已經達到45名,4年來新發展黨員12名。在表二中,家庭經濟類型屬于B類的新黨員即是留任的村婦女主任,剩余的黨員家庭經濟狀況都非常好,個人或是家屬的社交面都很廣,在社會上的能量比較大。黨員在中西部的一些農村地區已經“混同一般群眾”了,但是在先鋒村卻是看得見摸得著的,每個月的30號都要開黨員大會學習中央最新的文件精神,尤為重要的是在村支部書記換屆選舉中每個黨員都有實質性的一張選票。

表3 12個村民小組組長情況一覽表

村民小組長是一組之長,由村兩委班子從村民代表中選拔任命,沒有固定的工資報酬,只有在年底才有可能收到村集體派發的慰問品。在先鋒村時下的12個村民小組長中,有6個都是有著10多年工作經歷的老組長,年齡相對偏大,處理農村問題的經驗都比較豐富,而其余6個則都是在新村支部書記當選后重新選拔任命的。新選拔出來的6個村民小組長年齡相對都比較輕,或是花木種植大戶、包工頭、技工,或是依賴販賣花木為生的,家庭經濟狀況一般相對都在村莊處于中上等,人脈資源也比較豐富。只有3組的組長,因為近年來為兒子看病花掉了多年的積蓄,才因病致貧的。此外,全村12個村民小組的小組長在政治身份上都不是黨員,而只是一般群眾。

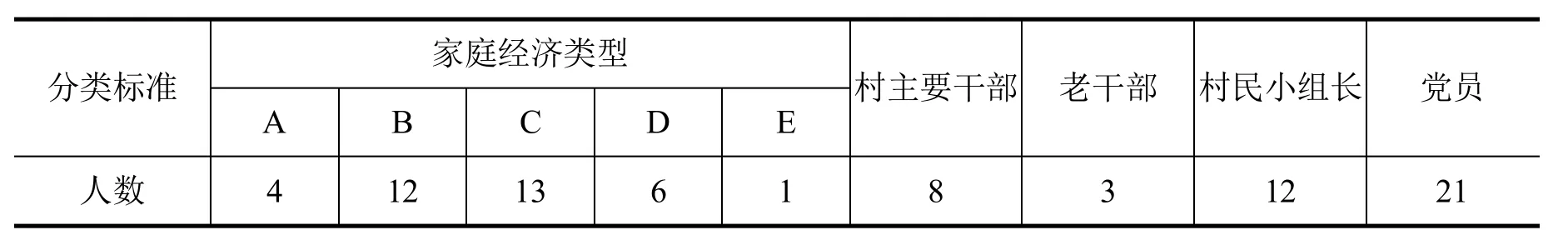

表4 36個村民代表情況一覽表

先鋒村共有村民代表36人,其中村民小組長都是村民代表。如果再加上村主要干部,村民代表中村組干部的比例就達到了55.5%。與此同時,黨員比例也達到了58.3%。在36名村民代表中,既不是黨員,又不是村民小組長的則僅有三人。此外,從家庭經濟類型上看,D類和E類加在一起只有7人,且其中E類的村民代表是連任10多年的7組的村民小組長,與兒子分家后孤身一人居住,家庭收入來源僅靠個人做花木小工掙錢。按照《中華人民共和國村民委員會組織法》的規定,“村民代表由村民按每五戶至十五戶推選一人,或者由各村民小組推選若干人”,而先鋒村村民代表的產生則采取了簡化式的組內戶主大會票決制,按照得票率的多少由前三名直接當選。

2008年9月,先鋒村在市委領導的指導下成立了花木專業合作社,共有社員31人,其中書記入股6000元,8人入股5000元,其他人入股股金都在2000元及以下數額不等。合作社的社長由陳進兼任,入股股金5000元的8人,4名擔任合作社副理事長,4名擔任合作社常務理事。花木專業合作社以社員為主要服務對象,為社員提供苗木生產資料的購買,花木的銷售、加工、運輸以及與農業生產經營有關的技術、信息等服務,主要負責幫助社員統一銷售花木,并按國家政策享受免稅待遇。在實踐操作中,先鋒村花木專業合作社按照《章程》規定“合作社社員開票及支票進出收手續費千分之1,非社員收取千分之1.5”,收取的費用用作合作社的管理費以及支付相關人員的工資。實際上,只要非社員村民跟社員村民打個招呼,同樣可以以該社員的名義享受社員待遇。

表5 花木專業合作社大股東情況一覽表

以上五個表格構列出了陳進當選村支部書記 4年多時間里所建構起來的公共權力結構網絡,我們接下來再來看村莊主要事務的決策機制。在先鋒村,重大事項都是由村支部書記提議,村兩委班子擴大會議商議通過,正常情況下不會提交村民代表大會表決。只有在村支部書記做年度工作報告或是換屆選舉,以及村兩委班子覺得必要時才會召開村民代表大會。一般來說,有資格參加村兩委班子擴大會議的都是類似于新發展黨員那樣的農民精英,普通人很少有機會參與村莊重大事務的決策。在村支部書記和村主任看來,縮小決策圈是村莊事務能夠迅速有效推行的重要保證,一旦公布于眾,就會帶來不必要的麻煩。而只要村民看到村兩委班子成員,特別是書記和主任自身是廉潔、公平、公正、不徇私心的,同時村里也發展了,他們也就不會也不應該對此決策方式提出異議。

二、農村社會成員結構分層與公共權力結構網絡的功能

1981年,先鋒村開始推行包產到戶的試點工作,1984年則開始全面實施家庭聯產承包責任制,土地直接下放到戶。在分田到戶的初期,先鋒村就有少數有頭腦的農民精英開始嘗試種植花木以謀求遠高于水稻種植的收益,到1995年全村幾乎所有的土地都徹底舍棄了低效益的雙季稻耕作模式而選擇花木種植,部分農戶還從鄰村大量承包土地用于種植花木。時隔六年之后,2001年花木開始逐步進入市場,恰逢城市化快速推進時期,花木市場供不應求,花木種植畝均收益曾經一度達到5000元以上,直到近些年隨著花木價格的下跌,畝均收益出現了較大幅度的下滑,基本上維持在2000-3000元之間。不僅是花木種植效益可觀,而且在當地圍繞著花木種植戶已經初步形成了一條完整的產業鏈,從種植戶、花木販子,再到城市建設綠化工程承包商,產業鏈條上的任何一個環節都有不少的經濟利潤。其中處于產業鏈條高端的工程承包商的利潤率最高,花木販子次之,種植戶再靠后。種植戶的利潤率雖然不大,但是只要達到一定的規模,其收入并不比外出打工差。在當地的勞務市場上,農民外出打工的月收入一般在2000元左右,且在城市的生活成本較高,凈收入因之而要進一步縮減。因此,圍繞著花木產業鏈和外出務工市場,我們可以將先鋒村農民家庭收入的類型劃分為如表一注釋所述的五種類型。從先鋒村2008年年人均純收入1萬元左右的水平來看,戶均不足3人的家庭年均純收入應在3萬元上下。也就是說,絕大多數農民家庭經濟收入的類型應為D類和E類,高收入家庭的數量并不多,尤其是A類和B類家庭。同時,也要看到先鋒村村民經濟分層的結構化趨向已經逐漸明晰,先富群體在不斷趨于成熟的市場經濟中具有越來越明顯的競爭優勢,弱勢群體則日益處于邊緣化的位置。

接下來,我們來看農村社會成員經濟上的分層是如何轉化為村民普遍認可的社會結構上的分層的。

農村社會成員結構分層的形成首先體現在社會認同上,而這其中的兩個關鍵變量應該是面子競爭和人際交往圈。俗話說“人要臉,樹要皮”,在村莊生活中,村民們對“面子貨幣”的爭奪常常會導致激烈的競爭,甚至陷入一種惡性競爭之中,出現面子競爭異化的現象。[2]先鋒村也不例外。特別是先鋒村的村民即使出去打工,也會選擇在家鄉附近,背井離鄉的民工潮并沒有出現,村民的生活場域仍然集中在村莊內部,在這種情況下,面子競爭激烈應該是普遍的現象。然而,在時下的先鋒村,我們已經很難看到面子競爭仍然激烈的跡象。顯性的看,假如先鋒村有面子競爭則必然要有可識別的標志物。但是從先鋒村實際情況來看,在豪華轎車方面,除了村支部書記有一輛價值50萬以上的轎車外,還有30輛左右10-20萬不等的轎車;在住房方面,也沒有出現無論貧富大家爭相翻蓋樓房的競爭熱潮,貧富程度不同的村民各得其所,只有同等富裕程度的村民所建住房結構和費用相差不多,不同富裕階層的村民并沒有展開白熱化的攀比競爭。惟有人情變遷上還可以看到面子競爭的痕跡。先鋒村一桌酒席的貨幣價格已經達到了空前的1500元,禮金的最低金額也在500元以上,二者在改革開放三十年的時間里分別增長了幾十、上百倍。也就是說,三十年來酒席的價格和禮金的金額都處于螺旋式增長狀態,任何一次單個農戶提升自己“面子貨幣”的行為都會引發一陣“跟風潮”。先鋒村村民辦酒席的頻度并不高,只有在紅白喜事、蓋房、孩子滿月等幾個人生關節點才會大辦酒席,相比中西部部分地區的惡性競爭來說要和緩的多。雖然禮金的金額在翻倍增長,但是主家辦酒席也是以消費為主,試圖通過辦酒席掙錢的村民幾乎沒有。最近,先鋒村附近一個村的村支書嫁女兒就一次性花費了150萬,預計禮金收入則只有100萬。重要的不只是酒席規格和禮金價格,它們的循環增長式變遷只能反映出人情競爭曾經的激烈程度,以及將來可能的增長態勢,更重要的是人情圈規模的變遷。在分田到戶初期,每個農戶的人情圈都是以主家夫婦血緣關系上以己為核心向外擴散到三代宗姻親,以及地緣關系上的親朋友鄰為主,如今則發生了巨大的變化,貧困戶的人情圈內縮為僅剩下至親——娘舅、姑姑及姨娘,而先富群體的人情圈則成倍擴大,業緣、趣緣上的朋友關系都加入其中,并成為重要的人情“份子”。不同富裕程度的村民維持不同規模的人情圈已經成為先鋒村村民普遍的自覺的選擇。鑒于此,我們認為先鋒村的面子競爭已經開始進入定型化的發展格局中,不同富裕程度的群體之間不再存在盲目的不計代價的面子競爭行為,只有在同等富裕程度的群體之內才維持著一定程度的面子競爭。而各得其所的面子競爭所折射出的經濟分層的特征也說明階層意識已經開始在村民心目中形成并表現在日常生活行為中。

社會認同第二個關鍵的衡量指標是村民在村莊內部的人際交往圈。人情圈本身也是人際交往圈的重要一種,但是由于人情圈的范圍往往超出村莊,難以從根本上反映出村民在村莊日常生產生活中的人際關聯模式,而主要只能從面子競爭的層面來作為社會認同的考量維度,不能從村莊內人際關聯的角度來做闡釋。在村莊的場域里,“富人和窮人之間是沒有共同語言的”,各自有著自己不同的人際交往圈。以先鋒村僅有的幾個公共活動空間來看:村委會是先富群體日常生活中交往的主要場所,“沒事也來村委會的這些人,都是平日里有交情的,有十幾個人,平時也就聊聊天”,“一般情況下,窮人是不會來的,來了也聊不到一起去,很沒有意思的”;其次是經營日常生活用品的小店,這里是普通村民日常休閑的空間,平日里有不少村民在這里搓麻將、打紙牌。在先鋒村這個不足千人的村子里,小店的數量就有十個之多。小店也是分層次的,富裕一點的村民在一起玩耍,半天的輸贏也有好幾百元,牌運不好的話一天就可能輸上千元,我們的一個女性訪談對象在去年中秋節一天就輸掉了2000元。而家庭經濟條件不好的村民也會在一起玩耍,只是娛樂性更強一些,輸贏都比較小。此外,溪坑旁的涼亭、老年人活動中心也是不同群體活動的場所。一般來說,家庭經濟狀況差不多的村民在一起交往也已經成為村民日常生活行為選擇中的共識,即便“兩個人先前是朋友,之后一個人發財了,另外一個人落魄了,發財的人也不會再與落魄的人保持多么親密的關系,至多照顧他給他一個打工的機會罷了”。

社會認同是顯性的,農村社會成員結構分層的形成還要看村民的心理認同和文化認同。中國農民是受過社會主義新文化傳統教育的新型農民,“人無等差”的平等主義觀念早已深入骨髓,并且歲數大一點的村民在人民公社制度下還經歷了“無產階級最革命”的政治運動和家庭經濟富裕程度高度同質化的發展階段,讓他們在村莊范圍內迅速接受階層分化的事實必然是一個痛苦抉擇的過程。從先鋒村的實際情況來看,家庭經濟類型的分化是從2001年起逐步形成的,僅僅只有8年的時間,但就是這8年的時間階層分化的意識已經在村民心目中扎下了根,并逐步取得了共識性的社會認同。相比于面子競爭、人際交往圈等顯性的結構分層標識物,村民心理上對社會分層的認同和村莊文化對社會分層的認同所發揮的作用更加重要,它足以促使村民放下身份平等和社會地位平等的訴求,不得不接受強加而至的階層意識。“人窮是不努力,不聰明,人要發達也只能靠自己,別人幫不了忙”,“人家有錢是人家有本事,羨慕、妒忌有什么用”……如果說僅僅先富群體認為“人窮是沒本事,不勤勞”導致的話,并不能說明社會階層意識的客觀形成,關鍵的是家境貧寒的村民也同樣這樣認為“人家有錢是人家有本事”,當村莊里所有的村民都持同樣態度的時候,階層意識也就真正形成了。階層意識一旦形成,并反映、固化在村民的日常生活行為當中,在一定程度上就說明家庭經濟上的弱勢群體已經放棄了抗爭的努力,被動地接受了外界強加而來的秩序安排。

在先鋒村社會成員結構的分層中,家庭經濟類型為A類和B類的農戶處于財富等級鏈條的上端,D類和E類農戶則處于財富等級鏈條的低端,從全村年人均純收入水平來估量,D類和E類農戶的絕對數量和相對比例都是比較大的,相應的處于頂端已經確立絕對優勢的A類和B類農戶則是比較少的。如果說村民已經確立了一定的階層意識的話,在社會認同和心理認同上區分比較明顯的也是在A、B類和D、E類之間,C類以及D類中的相對富裕者仍然不會甘于自身所處的尷尬地位,著力于提升自己在村莊內部經濟社會分層中的地位。而D類中的相對貧弱者和E類則只能委曲求全甘居村莊內經濟社會結構分層的末端。

如此一來,我們反過頭再來看新支部書記4年來所竭力打造出的公共權力結構網絡,在11個村主要干部中除了留任的三個老干部之外,剩余的8個人家庭經濟類型都是A類和B類;新發展的12個黨員,僅有留任的婦女主任家庭經濟類型屬于C類,其余11個人的家庭經濟類型都是A類或B類;在新當選的6個村民小組長中,B類的又占了4個;在剛成立的花木專業合作社中,入大股、擔任要職的全部是A類和B類的農戶。從先鋒村的實際情況來看,新任村支部書記通過任免村組干部、發展新黨員,以及成立花木專業合作社,幾乎已經把村莊內部家庭條件處于財富等級鏈條頂端的A類和B類農戶中的農民精英都吸納進了公共權力結構的網絡之中。與此相對應,家庭經濟類型為D類和E類的村民則基本上完全喪失了參政、議政的機會,尤其表現在村民代表的構成上,在36個名額中僅占了7個,且有4個還是村民小組長。從先鋒村重大事項的決策機制上看,村支部書記提議,村兩委班子擴大會議決議的民主決策方式基本上把D類和E類農戶的村民排除在外(僅有一例)。因此可以說,通過構筑治理村莊的公共權力結構,新任村支部書記已經在客觀上完成了對在經濟、社會結構分層中處于優勢的社會成員的吸納,也完成了對在經濟社會結構分層中處于末端的社會成員的排斥。

那么,接下來我們要面對的問題則是富人治村在吸納了占全體村民數量極少的先富群體,而排斥了數量極大的弱勢群體的情況下,是如何依托于公共權力結構網絡,采取什么樣的治村策略來贏得村民普遍的認同,夯實當政的合法性民意根基的。

三、作為構筑富人治村權力合法性根基的社會吸納機制

“人民擁有的公意(general will)是政治合法性的唯一基礎,是當權者應當忠于的最終價值,誰沒有公意,誰就是非法的統治者,反過來,誰掌握了公意,誰就可以成為合法的統治者”。[3]在人民主權說中,法國思想家盧梭就是這樣闡釋公意和政治合法性的關系的。而在中國傳統的政治文化中,“父母官”的稱謂意涵更是遍布歷朝歷代,“當官不為民做主,不如回家賣紅薯”的民間諺語也流行于世。雖然,傳統文化中的“父母官”思想具有封建劣根性,與現代民主的發展訴求有著質的差異,但是卻生動活潑地反映了皇權官僚體制下為官者當政合法性的根基所在。也正因此,“官逼民反”也就有了革命的合法性,有了改朝換代的意識形態支撐。新中國成立以后,“為人民服務”、“立黨為公、執政為民”的執政理念成為中國共產黨領導下的中央和地方政府的行為準則,也成為黨和政府在民間合法性的根源所在。而大至一國,小至一村,公意和政治合法性的關系無不如此。

從先鋒村新任村支部書記陳進所構筑的公共權力結構網絡來看,在村莊政治中,占人口絕大多數比重的弱勢群體是被排斥在民主政治的權利訴求之外的。即便于此,陳進仍然獲得了官方和民意的雙重認可,從官方看,在4年多的時間里,先鋒村已經成為省、市、縣、鄉四級政府官員評價體系中的先進村,榮譽纏身;從民意看,陳進領導下的新一屆領導班子獲得了村民的普遍支持和稱贊,4年多的時間里沒有出現一例上訪的案例。優異政績的取得得益于陳進及其領導下的村兩委班子所采取的行之有效的治理策略。下面,我們就來看看新書記的村莊治理術。

新書記治村的第一個主要特征是廉潔奉公、講原則、不徇私情。村級財務不公開,巨額賬目說不清楚等腐敗現象長期以來影響著村級干部的公信力,直至稅費改革后,“村官”腐敗仍然被視為新農村建設的“絆腳石”,可見民意對腐敗現象是如何的深惡痛絕。而與腐敗絕緣是新書記治村的首要原則。作為鎮政府認可的“村官”,陳進每個月有財政下發的工資收入600元,但是從陳進當選村支部書記以來,所有的工資都不經其手直接轉給老年人協會作為管理費用。4年來,村集體從外面通過各種渠道爭取到500余萬元村莊發展資金,期間“跑項目”、“拉外援”的所有花費,陳進也從來沒有到村財務上報過帳。為此,他每年都要自虧5萬元以上。因此,在村級財務明細表上也就不可能有陳進假公濟私的記錄存在。此外,從陳進剛一當選村支部書記時起,陳進就嚴格要求家人不得干預村莊政務,不能替人說情,并且在村務會議上多次聲稱:有事通過我家人說情的,我一律不作考慮;直接找我的,我才會考慮幫忙。在修建村老年人協會場地時,陳進的妹夫在沒有征得其同意的情況下,介紹一個包工頭承建了這一工程。等工程建好,其妹夫帶人到村會計處領工程款時才被陳進發現,陳進立馬將其拉出去訓了一通,并作出決定等工程質量驗收合格后,年底再到村里領取工程款。不僅對自己如此,而且在村里的大小會議上,陳進都會講廉潔的重要性,并以此來要求所有的村組干部。

新書記治村的第二個主要特征是善待窮人。陳進在談起治村政績時多次提到全村10%以上的村民都直接獲得過他提供的私人幫助,比如幫村民找工作、資助窮困村民看病等。而且每年的中秋節、春節,他都會私人出資慰問貧寒人家的村民。每年的元旦,他還會出資送每家每戶一本村集體自己制作的新年掛歷。不僅在物質上如此,而且更重要的是在行動上也是如此。“普通村民到我辦公室,我都會主動地給他們倒茶、讓座,好言好語和他們說事,積極地給他們以親切感”,再比如糾紛調解時“當村干部要有高姿態,在村里看到糾紛,我會讓他們坐下來,給他們倒茶,讓一個人先出去,說我一會兒會再叫你的,先跟另外一個人聊。我從來不在村民面前擺架子,尤其是家庭條件不好的村民”。當然,村支部書記對待不同的窮人,態度也是有微妙的區別的“假如是支持我工作的人,有什么事情,我都會主動地用私人關系幫他搞;假如是刁民,公事,我會給他辦,其它的事情,我會看情況給他們辦”。在先鋒村,只要有村民主動找書記尋求幫助,一般都會得到滿意的答案。2008年,村里一個因偷竊坐了18年牢剛剛出獄的村民找到村書記要求村里給予幫助。書記說“你過去偷竊,都不在村里,這也很難得”,就送了他500元錢,還有一些衣服和鞋子。“我私下里還去看他,你關鍵是要給他希望,不能打擊他”。總結為一句話,在村支部書記陳進的待人哲學里,“越窮的人,越需要尊重”。

善待窮人自古以來就是小農經濟條件下村落文化共識里的一種倫理道德規范。在詹姆斯﹡斯科特看來,東南亞的傳統小農長期徘徊在生存底線的邊緣地帶,稍有風波就極有可能淹死在潮水中。[4]受制于此,在東南亞的地方性村落文化規范中,客觀上存在著一整套救濟窮人的互惠式制度安排。實際上,也正是因為有需要救濟的窮人存在,樂善好施的鄉紳才能夠在鄉村社會里獲得支配型權力,樹立起權威地位。先鋒村村書記的厲害之處也在于此,他通過嚴于律己、廉政奉公的形象塑造打造了當政的個人魅力,又借助于善待窮人的治理技術構建了當政的道義合法性,樹立了“立黨為公、執政為民”的良好形象,并以此來進一步鑄造當政的民意合法性根基。

由于書記的行為是為公不徇私的,他就建立了道義的優勢,也有了在村莊內外爭取資源的合法、合理身份。4年來,他動員各種公的、私的關系從幫扶單位以及市、縣其它各個涉農部門那里爭取到上百萬的項目資金,從村莊里走出的農民精英手中也尋求到上百萬資金的扶持,還從村里的先富群體手中借到了不低于200萬的資金用于村莊規劃和新村發展,無不憑借于此。而他又用爭取到的資金投入到新農村建設當中,極大地改造了村民的生產、生活環境,這又為他的持續當政獲得了必要的政績支持和民眾認可。

由此一來,村支部書記就在構建公共權力結構網絡之外,完成了對家庭經濟類型處于末端位置的村莊社會成員的結構性吸納,營造了當政的普遍的民意支持根基。然而,在完成對村莊社會成員普遍的結構性整合之外,更要緊的是新任村支部書記借助于村莊持續發展的政績和善待窮人的道義力量,影響了、改造了村莊內部的公共輿論。受制于現有的村莊公共權力結構和重大事項決策機制,普通村民對村莊規劃和新村發展的具體事宜幾乎完全不知情,對村級財務的運轉狀況也難知一二。即便如此,村莊內部的公共輿論之風向仍然是完全一邊倒地傾向于支持新書記和他領導下的兩委班子,村莊輿論呈現出“只有單方評論而無爭議”的局面。這在一定程度上也說明富人治村的成效在先鋒村是異常顯著的。

四、富人治村社會吸納機制的政治排斥功能

通過構建公共權力結構網絡和營造道義合法性形象,先鋒村村支書完成了對村莊內部不同家庭經濟類型的社會成員的整合,夯實了當政的民意合法性根基,出色地交出了富人治村合法性命題的答卷。接下來要進一步探討的則是富人治村的民主政治命題。學界已有的研究預測先富群體治村可能形成固化的精英內部循環圈,從而使鄉村治理背離村民自治的軌道。但是,此類關涉富人治村民主政治命題的解答,一方面缺乏經驗材料的支撐,過于注重邏輯的演繹,另一方面缺乏對富人治村可能形成的政治排斥機制的分析,直接推演到后果的層面,不利于深化對問題的認識。然而,借助于上文對富人治村社會吸納機制的分析,我們可以輕易地對富人治村權力結構背后的政治排斥機制作出基于實證經驗材料的深入分析。

在上文的分析中,我們可以看到,類似于先鋒村新任村支部書記的富人實際上已經在治村實踐中為村民參政、議政,尤其是競選書記、主任樹立了三大門檻:經濟實力門檻、道義倫理門檻和社會活動力門檻。

首先來看經濟實力門檻。稅費改革以后,村集體不再擁有向農民收取稅費的權力,農民也不再有繳糧納稅的義務,村集體收入大多只能依靠中央和地方各級政府的財政轉移支付。即便是在類似于浙江這樣的沿海發達地區,以先鋒村為例,國家財政每年只負擔三個村干部的工資報酬,以及1萬元的辦公經費開支。同時,地方政府還對村級財政嚴格執行“村帳鄉(鎮)管”制度,村集體的任何一筆開支都要經過多重繁雜的手續才能從鄉鎮財管所報銷出來,程序非常復雜。在這種情況下,如我們在中西部地區所看到的那樣,諸多農業型村莊的村干部嚴重缺乏工作的主動性和積極性,致使農村基層組織出現了“懸浮”狀態而使后稅費時代的鄉村社會陷入到“治理缺位”的新一輪危機當中。[5]從先鋒村的情況來看,如果離開村支部書記及其領導下的村兩委班子的努力,后果也會相差無幾。因為在先鋒村,每年村集體的日常開銷都有30萬,而國家的財政轉移支付資金卻只有微不足道的1萬元。為了解決村集體面臨的嚴重財政危機,先鋒村在4年多的時間里通過募資以新建廠房并向外出租等形式使村集體每年能夠確保有20余萬元的收入來補貼村用。此外,每年的中秋節、重陽節、元旦、春節等重要節慶日慰問村內貧困戶、老年人等的開支,以及“跑項目”、“拉外援”過程中的花費都是難以通過正常的手續在村帳里從鄉鎮財管所報出來的,基本上只要花費了都需要個人來承擔。僅僅這些開支,陳進每年貼進去的資金有5萬元之多。如此一來,村莊輿論就會逐漸地形成氣候:“在農村,一般的情況下,都是誰有錢,誰就有能力。再說,你家里都管不好,怎么可能有能力管村里的事情。”“以我家的財力,想當村干部是遠遠不夠的。”“現在,經濟條件跟不上,是不要當村干部的,人家會懷疑你貪污,收受賄賂,都是說不清楚的”……

其次來看道義倫理門檻。從根本上說道義倫理的門檻是建立在經濟實力門檻的基礎之上的。誠如上文所述,先鋒村新任村支部書記是通過營造當政的道義合法性來構建民意合法性根基的,這就既要要求當選的村主要干部自身廉潔奉公,也要要求村主要干部個人或村集體能夠為村莊內的弱勢群體提供必要的幫扶機制。然而,如何才能廉潔奉公呢?在實際工作中是難以說得清白的。只要你出去辦事有所花銷需要在村帳上報銷,就有可能出現問題。比如說,為了“跑項目”、“拉外援”,村干部要送土特產,帶領導或是老板去洗桑拿、唱卡拉OK等,都需要花費,否則機會就會從手邊溜走。而所有這些花費,都是不可能從村級財務里開支的。再說“善待窮人”,“現在當干部都要有一種奉獻精神,困難戶、公益事業,都要說得過去”,怎樣才能算說得過去呢,那就需要當干部的姿態高一點,自己多掏腰包。在村莊這樣的熟人社會里,一旦富人在治村過程中做出了如此表率,后面繼任的,不管你是富人,還是窮人,都必須緊緊跟進,否則在道義上就說不過去。

第三,我們再來看社會活動力門檻。農業稅費取消以后,中央和地方政府逐年加大財政轉移支農力度,各種涉農優惠政策越來越多。除了以糧食直補等為代表的撒胡椒面式的補貼性惠農政策之外,絕大多數惠農資金仍然是伴隨部門以項目的形式下鄉的。而且,在后稅費時代,國家財政扶持的涉農項目一方面需要自下而上逐級申請,另一方面項目的審批權卻掌握在縣級政府各個部門的手中,在中西部的部分地區,甚至村莊申請到的項目的發包權也收縮到縣級政府各部門手中。這就意味著,誰的活動能力強,誰在政府里面的人脈厚重,誰“跑項目”就不會白費力氣。同樣的道理,不管是“招商引資”、“選商引資”,還是尋求從村莊里走出來的第三種力量的支持,“拉外援”都需要村主要干部擁有相當強的社會活動能力。在先鋒村,4年多時間里,村集體每年都投入村莊建設100萬以上的資金,依靠的正是書記的社會關系網絡。也因此,陳進才會說:村與村之間的競爭,歸根到底是書記與書記之間能力的競爭。

從上文的分析中,我們可以看出富人治村是以家庭經濟實力為后盾,以道義倫理規范為文化支撐條件和憑借手段來源,化社會活動力為政治參與競爭力來構建當政合法性根基的。然而,在無形之中,以上所述的三大門檻實際上已經將家庭經濟類型為C、D、E的占人口絕對多數的村民排除出了村支書、村主任的競爭圈之外。進一步地,通過構建公共權力結構網絡,“富人”在治村實踐中也將家庭經濟已經明顯處于相對弱勢地位的D類和E類村民幾乎完全排斥出政治參與的行列之外。不僅在村莊重大事項決策圈——村兩委班子擴大會議上,而且在村民代表競選機制上,都在不同程度上將底層民眾排除了出來。不管這是“富人”在治村實踐中的主觀行為還是客觀行為,這種過強的政治排斥機制都與鄉村基層民主的發展訴求之間潛藏著巨大的張力,需要引起高度的關注。

[1]盧福營.治理村莊:農村新興經濟精英的社會責任——以浙江省永康市的私營企業主治村為例[J].社會科學,2008,(12).

[2]陳柏峰、郭俊霞.村莊生活中的面子及其三層結構——贛南版石鎮調查[J].廣東社會科學,2009,(1).

[3]毛壽龍.政治社會學[M].中國社會科學出版社,2001.

[4]詹姆斯·斯科特.農民的道義經濟學:東南亞的反叛與生存[M].程立顯、劉建等譯,譯林出版社,2001.

[5]趙曉峰.稅改前后鄉村治理性危機的演變邏輯——兼論鄉村基層組織角色與行為的變異邏輯[J].天津行政學院學報,2009,(3).

(責任編輯 劉華安)

C912.82

A

1008-4479(2010)04-0033-09

2010-03-29

趙曉峰,華中科技大學中國鄉村治理研究中心博士生,中州大學農村問題研究中心特邀研究員,主要研究方向為鄉村治理與新農村建設;林輝煌,華中科技大學中國鄉村治理研究中心研究人員,主要研究方向為法律社會學與農村社會學。