冷眼看補償機制

本刊記者◎劉曉慧

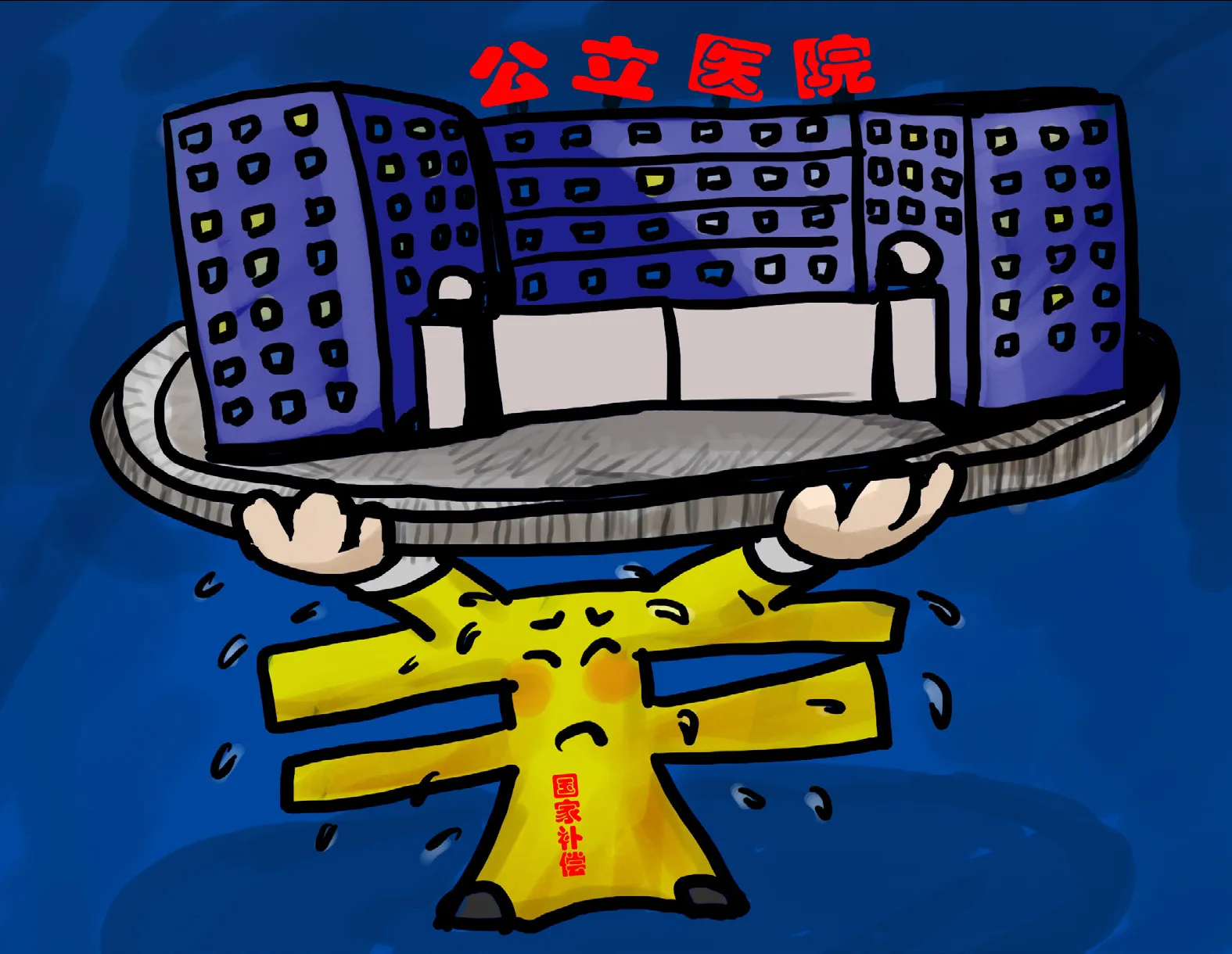

自2009年5月,新醫改政策的核心和突破口一度聚焦于公立醫院的改革,認為有效緩解“大處方、亂用藥、濫檢查”的根本在于使醫院回歸公益性。有媒體報道(后被辟謠),2010年1月,衛生部召開新醫改方案推行之后的第一次全國衛生系統工作會議上,衛生部黨組書記張茅明確表示,由于在一些具體問題上仍未達成一致意見,公立醫院改革方案已經擱淺,這些尚不能解決的“具體問題”中就包括對公立醫院補償機制的確定。

醫療體制改革可以選擇的路無疑只有兩種,一種是以北京大學經濟學教授李玲為代表的“計劃派”觀點,即重歸過去,公立醫院統歸國家包養;另一種是以北京大學光華管理學院教授劉國恩為代表的“市場派”觀點,是將醫院完全推向市場,以市場規律調控,用法律和行政手段加以規范控制。但是,就目前情況看,國家財政似乎無力負擔公立醫院的全部運營資費,對于這種“全托”式的包養有些望而卻步;而真正執行醫院市場化,國內大的環境并不能達到這種道德和法律上的要求。因為醫生是絕對靠道德來約束的職業,其本身“與生俱來”的專業信息壟斷性使法律和制度在實現對其控制和約束上無能為力。在政策選擇左右兩難的時刻,“騎墻派”高喊“補償機制”的口號挺身而出,試圖以中庸之道從中斡旋。

補償本身就是偽命題

新醫改的各項措施都是圍繞“突顯醫療公益性”這一核心展開的,但卻恰恰忽略了公益性本身就與補償不兼容。一個并不隸屬于政府的單獨的行業個體在其代替政府完成并不屬于其職能范圍內的工作,在其發展能力相對較弱時,政府出手相助,給予一定財政支持,這叫補償。這也是因為其自身的職能與“公益性”完全沒有關系。而公立醫院就是政府的醫院,其本身就是代表政府完成對社會的公益性覆蓋。從理論上講,醫院和國家其他的行政事業單位一樣,純粹是拿國家薪水,給人民干活兒,在整個過程中并不存在“補償”這一概念。而對醫院職責范圍談補償,其前提就是承認醫院歸為市場,本身也就違背了公益性。而今,醫改政策委曲求全,試圖以“補償”來體現和維持醫療體系的公益性是根本不可能實現的。

一位業內資深人士認為,提出補償的前提條件是政府養不起醫院,補償之外的部分還要依靠醫院自己創收來完成。創收就必然離不開競爭,競爭的最終目的還是為了實現對利益的追逐。用馬克思的話說,只要有得到利益的條件,貪婪是永遠存在的。獲取利益的根本基礎沒有改變,罪惡的獲利手段就會延續下去。醫院在運轉過程中,追逐利益的初衷并沒有改變。利益的誘惑是巨大的,往往會沖破道德甚至法律的約束去獲取,而國家對于醫院的補償永遠是杯水車薪微不足道。這樣看來,大處方、亂檢查還將存在,依然成為醫院甚至個人牟取利益的必要手段。補償無法從根本上實現醫院的公益性。

建立“機制”的依據虛無縹緲

公立醫院補償機制改革之所以“難產”,首要原因在于“機制”建立的本身就無可憑靠。建立補償機制,首先要確定補償比例,而補償比例的確定要有醫院真實可靠的運營成本等一系列數據來支撐。所有人都知道,在確定具體補貼額度的時候,一定要依據目前的醫院經營數據做好成本測算工作,而目前的情況恰恰是這些關于成本的數據無法從源頭上獲得。

目前,我國公立醫院的收入主要由三部分組成,即政府直接投入占7.34%,醫療收入占49.5%,藥品收入占41.6%,其他占1.6%,但是它的運營成本卻是不可監控的未知。

正如那位業內資深人士所說,“機制”是一種無影無形的東西,只能依靠具體數字來體現。但是,醫院運營所需要的數字是一個不可信的變量,是一個并不存在的數字,這種情況下根本無法確定具體的補償額度。他舉了一個生動形象的例子,醫生貢獻于社會醫療服務,那么該以什么為憑據對醫生做等價補償?認為補償醫生一輛寶來足夠了,醫生卻想開寶馬。這種補償空間是隨著欲望的不斷上升,是無底洞。可以說,醫生的勞動是無價的,因為他挽救的是生命。比爾·蓋茨能夠創造無限的價值,假如醫生挽救了蓋茨的生命,是不是就可以以此斷言醫生比蓋茨創造的價值更無價?因為他挽救了一個可以創造無限價值的生命。但是生命本身又是不可以用現實的價格來衡量的。

在談到這個問題時,首都醫科大學附屬宣武醫院功能神經外科研究所所長李勇杰也表達了同樣的觀點。他認為,這種補償機制本身就很荒誕。資金直接補償給醫院,根本沒有一個“夠”的底線。這種成本預算是沒有恒定依據的,永遠是無底洞。他以醫療設備更新為例指出,醫療行業的很多成本是無法做固定預算的。當前,醫學領域的學科細化已經達到較高的程度,同一領域內分化出來的不同研究方向都在一定程度上存在專業壁壘。同樣都是腦科研究,搞腦血管和腦功能的,彼此都不了解。專業領域以外的人根本不知道研究設備是否真的需要更新,要更新到什么程度。但是以此為由向國家申請投入補償資金,國家聽得懂么?只能給。幾百萬的機器買回來也許根本就不用,這也是公共資源的浪費,但卻沒有依據來控制。

在談到以政府補貼來規避醫院藥品加成和醫生灰色收入等行為時,首都醫科大學附屬友誼醫院糖尿病專家付國榮主任認為,這僅僅是紙上談兵,是不可能有效的,真正實施起來也只是徒增國家的財政負擔而已,補償越多,浪費越多。因為政府的補貼在可實現的利益空間面前永遠是微不足道的,根本無法填滿。醫改的成功之路并不在于國家單純地從財政上補償,還必須要有一系列從思想到制度對醫療行業畸形發展的矯正措施。

歷史的教訓

補償機制實質就是“雙軌制”的變形。雙軌制是中國在經濟體制轉軌中采取的一個非常獨特的辦法。改革開放初期,中國從計劃經濟向市場經濟的轉變過程中,曾嘗試推行商品價格“雙軌制”進行過渡,對國有企業計劃內的生產也實行了經濟補償。由于政策的不成熟,相當一部分人借政策之機,利用職能之便,瘋狂斂取資本,“公”飽“私”囊,造成了嚴重的“官倒”歪風,致使物價虛高。

經濟改革推行了數十年,“官倒”雖然沒有了,但是官倒的魂靈卻始終消而不散。因為追逐財富是人的一種本能,在具備實現利益的條件時,沒有人能夠保證有足夠的自我約束力可以抵制利益的誘惑。而今,醫改進程艱難挺進,行業內利益再分配所引發的多方博弈使得相關政策落地后頻頻受阻、左右為難。補償機制此刻應運而生,完全可以看作“雙軌制”在醫療行業內的重生。這也讓諸多行業內的資深人士擔心已經逐步消失的“官倒”搖身一變,成為嶄新的“醫商”。而這種補償機制恰恰成了“醫商”們早已靜候多時的牟取行業暴利的政策手段。“醫商”實現利益的基礎不根除,醫改成功就無從談起。當醫療行為轉變為一個純商業的運作過程,這個社會最后的良知和道德底線就會隨之土崩瓦解。

歷史的那一頁雖然早已翻過,我們卻已經飽嘗了雙軌制的惡果。在沉痛的歷史教訓面前,我們是否應該停止冒進,放慢腳步,更理智地思考是否還要回到當初的老路?