基于主成分分析法研究茶葉加工工藝對茶飲料湯色穩定性的影響

張瑞蓮,尹軍峰,*,袁海波,許勇泉,陳建新,葉國注,陳素芹

(1.中國農業科學院茶葉研究所,國家茶產業工程技術研究中心,農業部茶及飲料植物產品加工與質量控制重點實驗室,浙江 杭州 310008;2.深圳市深寶華城食品有限公司,廣州 深圳 518000)

基于主成分分析法研究茶葉加工工藝對茶飲料湯色穩定性的影響

張瑞蓮1,尹軍峰1,*,袁海波1,許勇泉1,陳建新1,葉國注2,陳素芹2

(1.中國農業科學院茶葉研究所,國家茶產業工程技術研究中心,農業部茶及飲料植物產品加工與質量控制重點實驗室,浙江 杭州 310008;2.深圳市深寶華城食品有限公司,廣州 深圳 518000)

采用主成分分析(principal components analysis,PCA)法以茶多酚含量、濁度、色澤為指標對38個不同茶葉加工工藝制成茶飲料后湯色穩定性進行分析,從17個影響茶飲料品質穩定性指標中提取4個主成分構建數學評價模型,并利用感官評定法對該方法在茶飲料湯色穩定性研究中的應用進行驗證。研究表明,應用主成分分析(PCA)法的結果與感官評定法結果一致,即茶葉加工工藝A-1、A-4、A-3、A-7、A-21和A-2制成的茶飲料湯色穩定性較好,表明該方法在茶飲料的湯色穩定性研究中具有可行性。

茶飲料;湯色;穩定性;主成分分析

大量研究資料表明,“湯色褐變、渾濁沉淀、香氣低劣”是茶飲料在加工及儲運過程中面臨的三大技術難題,迄今未有滿意的解決方法[1-3]。目前對于茶飲料加工技術和原料茶優異性的評價主要在于產品的感官風味以及品質穩定性,尤其以后者最為重要。澄清度、色變程度是判別茶飲料品質穩定性優劣的重要指標,體現了茶產品抗高溫褐變和低溫渾濁的能力。但現有資料對茶飲料加工、存放過程中澄清度、色澤褐變的分析大都采用單向比較和簡單歸類的方法,未曾采用綜合性統計手段分析多個階段、不同條件下的處理品質穩定性狀況,使得評價結果的準確性和穩定性不能保證[4]。主成分分析(principal components analysis,PCA)是一種能夠在保證原始數據信息損失最小的情況下,以少數綜合變量取代原有多位變量,以客觀確定權數防止主觀隨意性的高效綜合評價方法,能對各處理的優缺點進行科學評價和度量[5]。本實驗運用PCA統計方法,在不同工藝原料茶制成茶飲料過程中,對高溫滅菌及貯藏過程中茶飲料的渾濁、色變等進行初步研究,以探討在工藝評價體系中植入數學模型輔助分析的可行性,為有效結合感官評定和數據統計的分析結果,準確篩選最佳原料茶制作工藝及技術參數提供借鑒。

1 材料與方法

1.1 材料

原料品種采用福鼎大白茶,鮮葉嫩度為一芽二葉至一芽三葉,采摘地點為浙江省開化縣名茶開發公司茶園基地。

1.2 儀器與設備

電加熱6CS-40 型殺青機、6CR-35型揉捻機 浙江綠峰機械有限公司;6CSF500型熱風殺青機、碧螺春名茶烘干機、六角輝干機 浙江上洋機械有限公司;小型蒸汽殺青機 中國農業科學院茶葉研究所自制;6CCQ-50型雙鍋曲毫炒干機 浙江武義萬達干燥設備制造有限公司;炭火焙籠 開化縣名茶開發公司;MINOLTA CT-310色差計 柯尼卡美能達控股株式會社;WZT-3A型光電濁度計 上海勁佳科學儀器有限公司。

1.3 鮮葉加工及處理

在同一茶園采摘同樣嫩度的鮮葉,經自然攤放至含水率70%后按照殺青、揉捻、干燥的工藝流程加工成干茶。

殺青:設置滾筒(280℃)、滾筒(300℃)、滾筒(320℃)、熱風(250℃,500r/min)、熱風(250℃,900r/min)、熱風(300℃,500r/min)、熱風(300℃,900r/min)、搖青(3min)、滾筒(300℃)+熱風(250℃,500r/min)、滾筒(300℃)+熱風(250℃,900r/min)、滾筒(300℃)+熱風(300℃,500r/min)、滾筒(300℃)+熱風(300℃,900r/min)、滾筒(300℃)+蒸汽、滾筒(320℃)+蒸汽、滾筒(350℃)+蒸汽、搖青+滾筒(280℃)、搖青+滾筒(300℃)、搖青+滾筒(320℃)共18個處理。采用相同的常溫揉捻處理及烘干(毛火120℃,足火85℃)工藝。

揉捻:設置冷揉(20℃)、邊烘邊揉、溫揉(40℃)、常溫揉捻、加糯米粉常溫揉捻、加蔗糖常溫揉捻、加葡萄糖常溫揉捻7個處理。采用相同的滾筒(300℃)殺青和烘干(毛火120℃,足火85℃)工藝。

干燥:設置烘干(毛火110℃,足火85℃)、烘干(毛火115℃,足火85℃)、烘干(毛火120℃,足火85℃)、烘(115℃)+ 焙(55℃)、烘(120℃)+ 焙(55℃)、烘(120℃)+低溫長焙(40℃)、全炒干(160℃)、全炒干(170℃)、全炒干(180℃)、全炒干(180℃+悶24h)、烘(120℃)+炒(170℃)+焙(40℃)、烘(120℃)+ 炒(170℃)+ 烘(85℃)、炒(170℃)+烘(85℃)共13個處理。采用相同的滾筒(300℃)殺青和常溫揉捻工藝。

將上述38個不同處理工藝加工的原料茶進行系統編號,其中A-1~A-13為不同干燥處理;A-14~A-31為不同殺青處理;A-32~A-38為不同揉捻處理。

1.4 茶飲料處理和分析評價方法

1.4.1 茶飲料處理

1.4.1.1 茶飲料制備

取10g磨碎茶樣于500mL錐形瓶中,加入450mL 70℃的純水并在70℃水浴中浸提15min,每隔5min搖勻1次,浸提完成后,趁熱用脫脂棉過濾到500mL容量瓶中,冷卻后定容至500mL。測定茶多酚含量,并將其稀釋為具有相同茶多酚濃度的茶湯。將稀釋后的茶湯進行雙層濾紙抽濾,隨后常溫常壓條件下100℃,1min滅菌處理,趁熱灌裝于45mL離心管中,密封后待處理[6]。

1.4.1.2 茶飲料貯藏

取1.4.1.1節中灌裝于45mL 離心管中的茶飲料分別放置于4℃冰箱以及37℃恒溫箱中,于7d后取出,常溫后測定樣品濁度、色差。

1.4.2 茶飲料分析評價方法

茶多酚含量:采用酒石酸鐵比色法測定[7];茶飲料色澤:采用MINOLTA CT-310色差計,應用L*a*b*色差系統測定;茶飲料澄清度:采用WZT-3A型光電濁度計測定,測定單位為NTU。

茶飲料感官審評評價方法:由本實驗室4名成員組成評定小組,采用密碼審評方式對各樣品進行感官評價,評分標準見文獻[8-9]。

1.4.3 主成分分析方法的原理

利用主成分分析法進行分析,詳細內容參見文獻[10-12],本實驗分析方法如下。

設有n個茶葉加工工藝,p個指標,求p個指標之間的相關系數,得相關系數的對稱矩陣;利用雅可比法求出各主成分的特征值,再求各相應的特征向量ej,可得到主成分第j個主成分的方差貢獻率為當累計方差貢獻達到80%以上時,取前m個主成分Y1,Y2,…,Ym,即可認為這m個主成分能以較少的指標綜合體現原來p個評價指標的信息。用各個主成分的方差貢獻率作為權重,線性加權求和得到綜合評價函數表示第n個加工工藝對茶飲料湯色變化大小的綜合評價值。Zn越低說明經過該工藝處理后的茶飲料湯色變化越小,則經過該工藝處理后的茶飲料色澤穩定性越好。

1.4.4 數據分析

采用軟件SPSS 16.0及Excel 2003對數據進行統計分析。

1981年生于江西省贛州市。本科、碩士畢業于廣州美術學院。現為中國藝術研究院博士研究生,贛南師大美術學院教師,中國工筆畫學會會員,贛州市七鯉陶瓷藝術研究院副院長。作品多次入選全國性美術和設計展覽,作品被中國駐法國大使館、國家林業局、胡一川美術館、廣州美術學院、廣東科學館、嶺南畫派紀念館和贛州市博物館等單位收藏。

2 結果與分析

2.1 不同處理茶飲料湯色穩定性指標分析

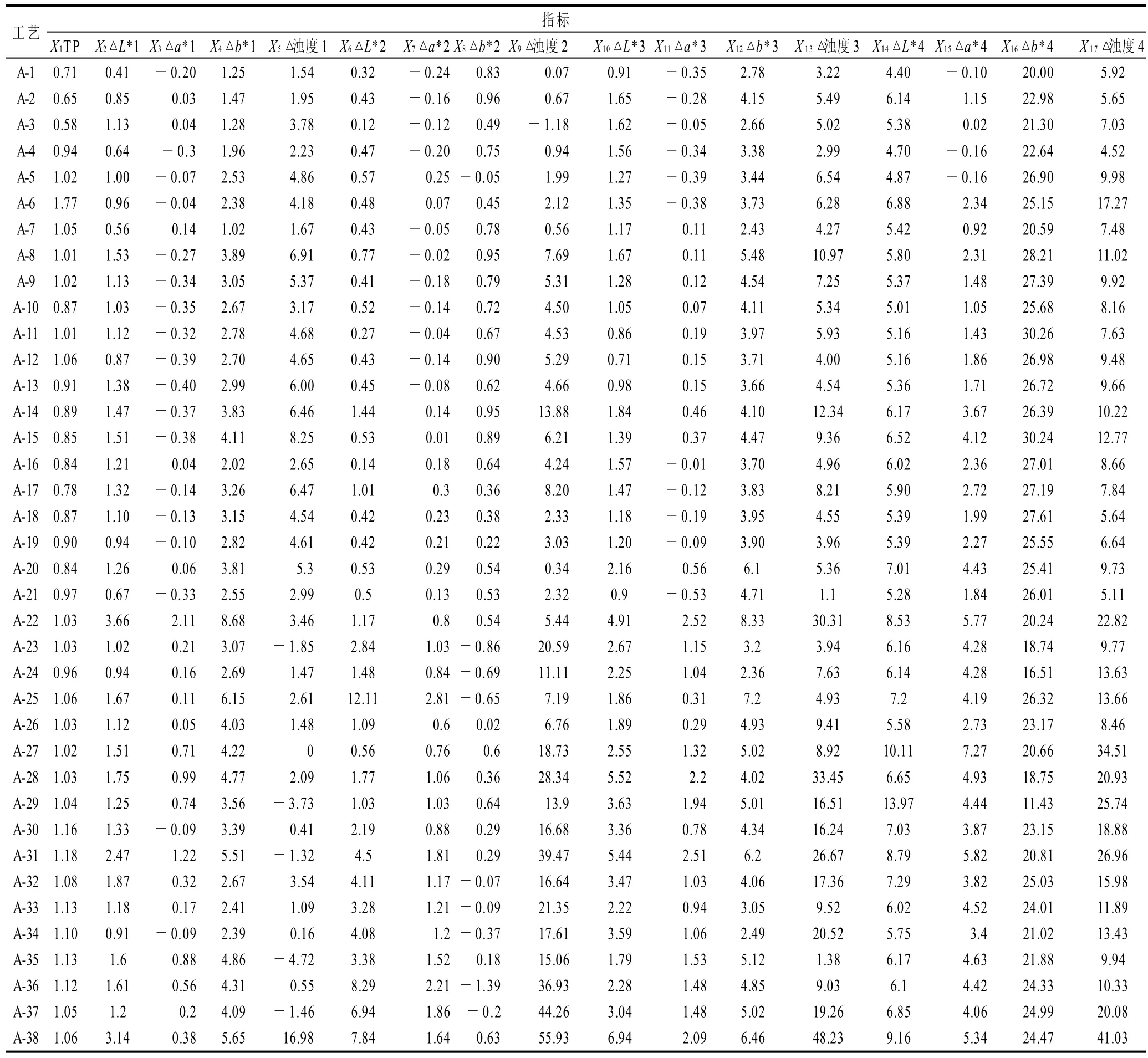

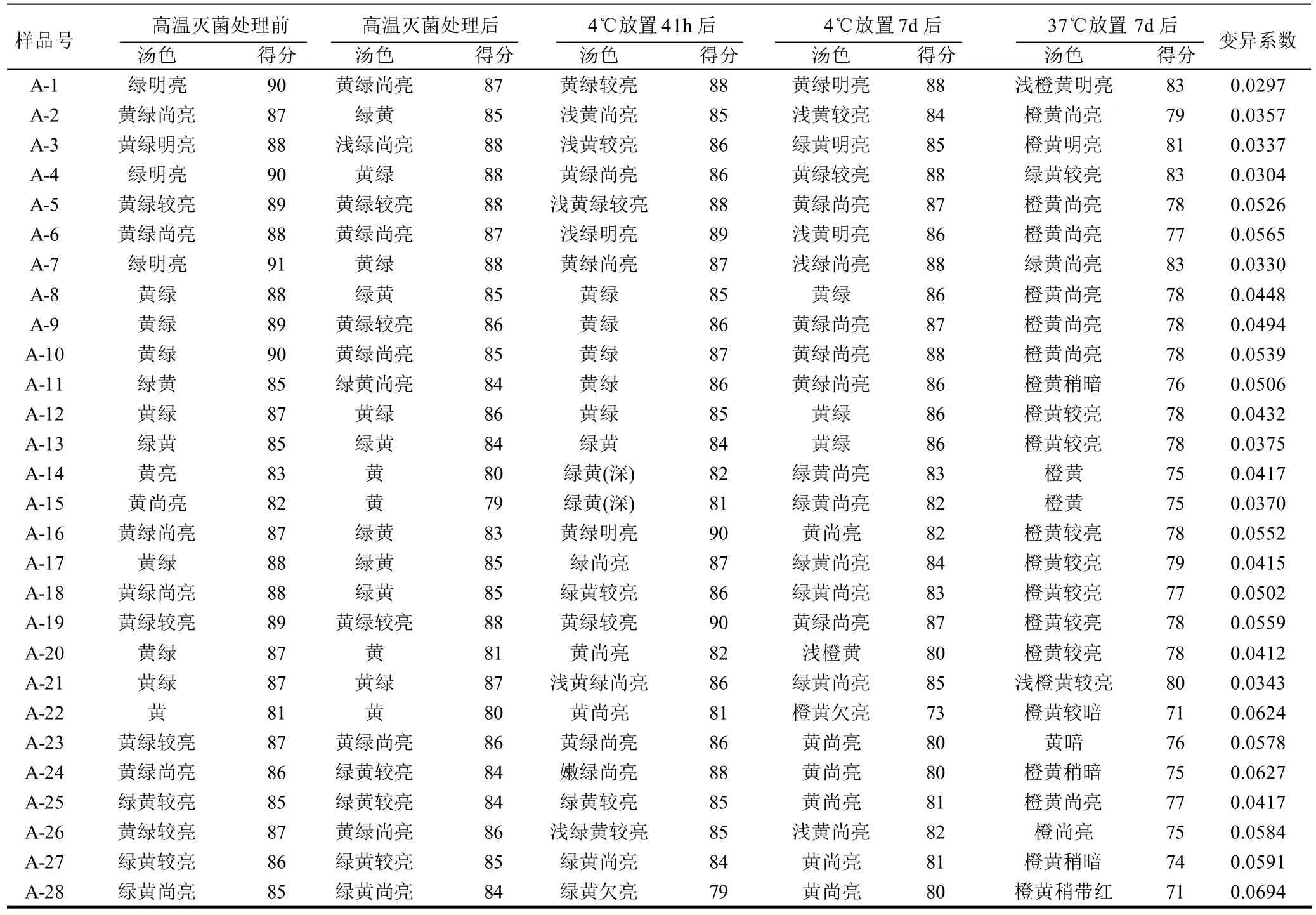

本研究設計了高溫滅菌處理前、高溫滅菌處理后、低溫(4℃)放置41h、低溫(4℃)貯藏和高溫(37℃)貯藏7d 5個不同處理,分別測定茶湯L*、a*、b*值和濁度值。把高溫滅菌處理后、4℃放置41h后、低溫(4℃)貯藏7d和高溫(37℃)貯藏7d后測定的茶湯L*、a*、b*值和濁度值分別減去高溫滅菌處理前測定的L*、a*、b*值和濁度值,結果記錄為△L*1、△a*1、△b*1、△濁度1、△L*2、△a*2、△b*2、△濁度2……△濁度4。各工藝共17個品質指標的原始數據如表1所示。

多酚類在鮮葉中占干物質的30%左右,約占茶湯水浸出物總量的3/4[13]。已有大量研究表明,TP是茶湯沉淀形成的關鍵因素。師大亮等[14]認為,茶乳酪是由TP包埋蛋白質,分子之間形成氫鍵而破壞質點的水化層,使體系不斷增大而最終形成的。閻守和[15]的研究指出茶乳酪的本質是咖啡堿分子中含有較多的氫鍵結合位點,在較低溫度下,茶紅素和茶黃素等多元酚物質與咖啡堿通過氫鍵的締合形成絡合物。隨著溫度的降低,其締合度不斷增大,形成茶乳酪。郭炳瑩等[16]以綠茶為材料研究了茶湯組分與金屬離子之間的絡合性能,發現鈣絡合型沉淀中的主要組分是TP。此外,TP還是衡量茶原料浸出率、制得率高低的重要參照,故選擇TP含量為指標之一以輔助濁度、色澤指標對茶飲料品質穩定性的評價。

表1 不同工藝原料茶制成茶飲料后湯色穩定性指標Table 1 Infusion color stability indexes of tea samples made by different processing technologies

2.2 不同處理茶飲料湯色穩定性的主成分分析

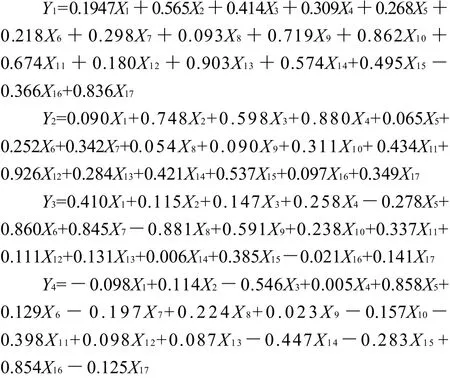

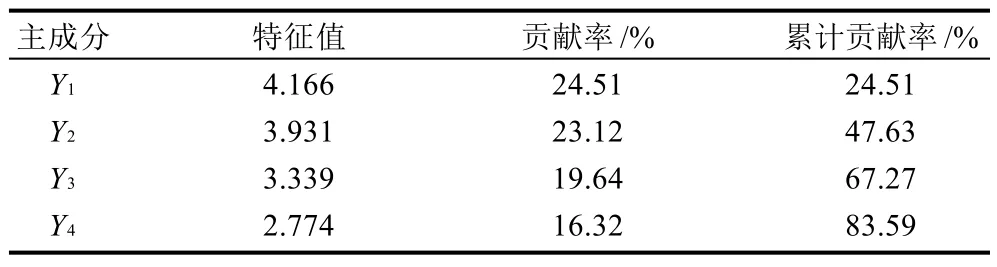

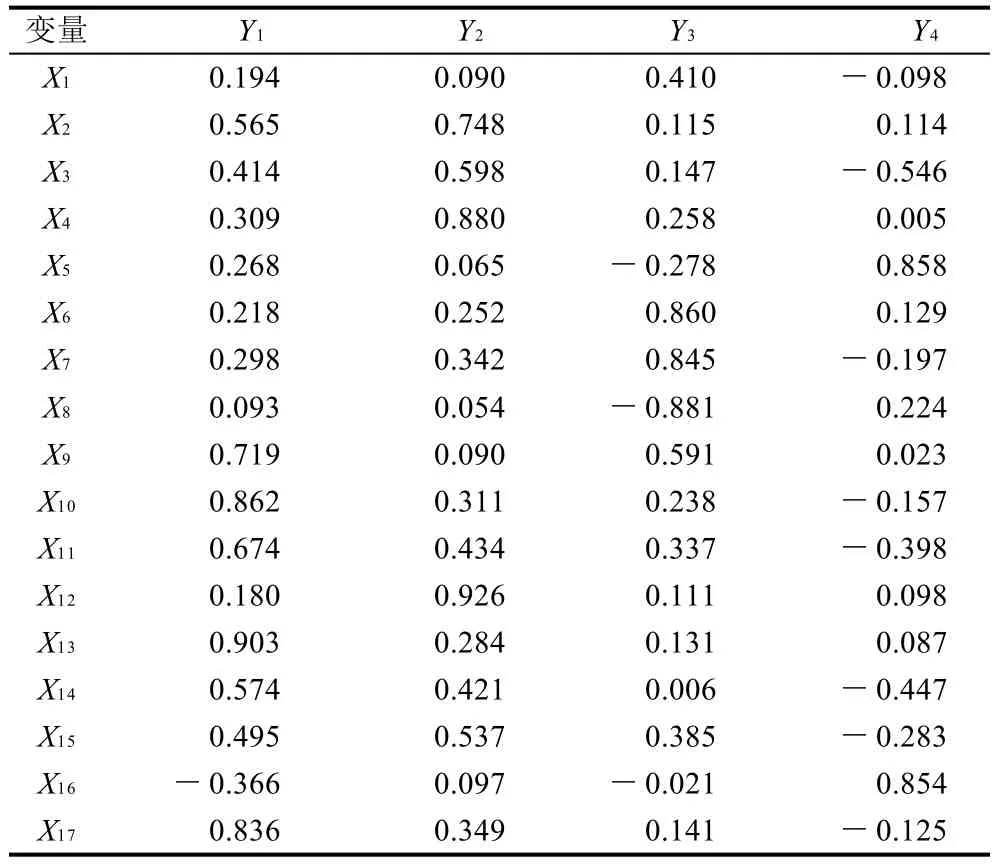

利用SPSS 16.0處理軟件對原始數據進行主成分分析,為減少信息缺失,使綜合評價結果最大程度接近原始狀態,累計方差貢獻率需達到80%以上,從表2可知,前4個主成分的累計方差貢獻率(累計比例)達到83.59%,基本上代表了影響茶飲料湯色穩定性品質分析指標的絕大部分信息,故取前4個主成分為影響茶飲料湯色穩定性的重要主成分。表3為4個主成分的特征向量,根據特征向量構建主成分與茶飲料湯色穩定性之間的線性關系如下:

Y1、Y2、Y3、Y4為綜合指標,是17個品質指標的線性組合。

以4個主成分Y1、Y2、Y3、Y4與其方差貢獻率構建茶飲料湯色穩定性的綜合得分模型Z,Z為因變量,Y1、Y2、Y3、Y4為自變量,Z為主成分Y1、Y2、Y3、Y4的線性組合:

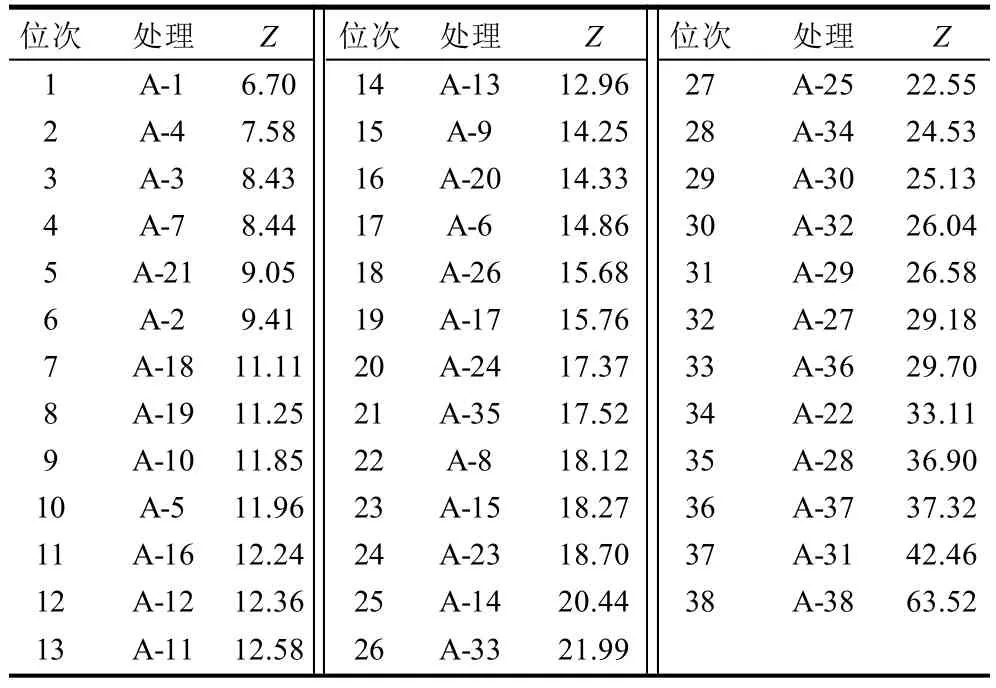

利用該模型對38個不同工藝處理茶飲料的湯色穩定性進行綜合評價,結果見表4。

表2 各主成分的特征值、貢獻率及累計貢獻率Table 2 Characteristic value, contribution rate and accumulative contribution rate of each principal component

表3 各主成分的特征向量Table 3 Characteristic eigenvector of each principal component

表4 38種不同工藝原料茶制成茶飲料后的湯色穩定性綜合評價結果Table 4 Comprehensive evaluation on infusion color stability of tea samples made by different processing technologies

從表4可以看出,不同茶葉加工工藝制得茶飲料湯色穩定性評價模型得分差異較為明顯,最低及最高得分相差約9.5倍,表明原料茶加工工藝不同對制成茶飲料后的湯色穩定性有極大影響。根據模型得分大致可以將38個處理分為3類:第1類Z<10,分別有A-1、A-4、A-3、A-7、A-21、A-2,此類Z值得分較低,茶飲料在高溫滅菌處理及貯藏期間澄清度、色澤變化小,穩定性好,是飲料用原料茶加工需首先考慮的工藝目標;第2類10≤Z≤20,主要有A-18、A-19、A-10等,此類別湯色穩定性一般,在選用其工藝處理時應結合香氣、滋味等風味品質綜合分析;第3類Z>20,主要有A-33、A-38等,此類別原料茶加工工藝制作茶飲料抗高溫色變和低溫渾濁的能力較差,應避免相應工藝技術參數在原料茶加工中的運用。

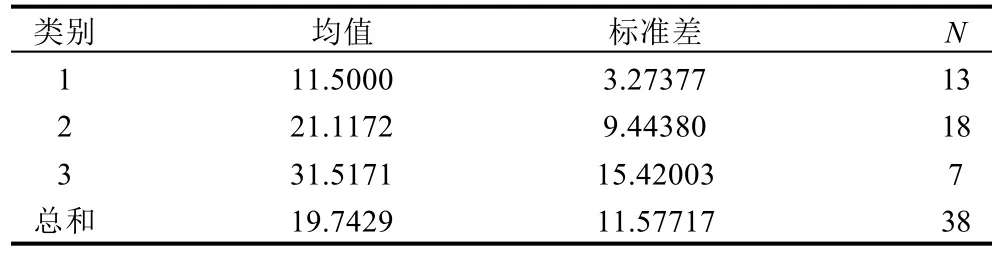

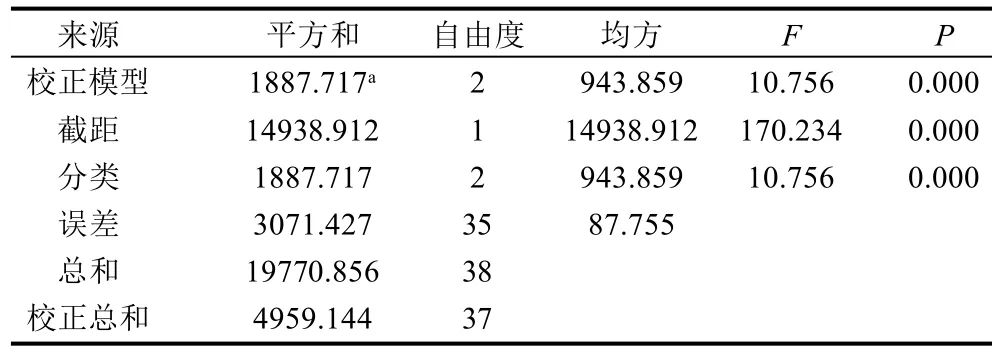

將湯色穩定性評價模型得分結合工藝處理類別綜合分析后發現:第1類主要由干燥工序處理組成,第2類由干燥、殺青工序處理組成,第3類則包括殺青、揉捻處理等。對38個原料茶加工工藝根據類別進行各工序組間方差分析(表5、6),不同工藝類別間存在顯著性差異,有必要對殺青、揉捻、干燥等工序進行系統研究,其中又以干燥工序的湯色穩定性最好(平均值僅為11.50,標準差為3.273),其次為殺青工序,再次為揉捻工序。

表5 不同原料茶加工工藝對茶飲料湯色穩定性統計分析Table 5 Descriptive statistics of infusion color stability of tea samples made by different processing technologies

表6 不同原料茶加工工藝對茶飲料湯色穩定性方差分析結果Table 6 Variance analysis infusion color stability of tea samples made by different processing technologies

2.3 不同處理茶飲料湯色穩定性的感官驗證

通過主成分分析,基本可以選出制成茶飲料后湯色和澄清度變化較小,湯色穩定性較好的幾種原料茶的加工工藝。由于主成分分析在茶飲料研究應用中還比較少見,不能確定通過該方法選出的原料茶的加工工藝是否具有可行性,因此需要進一步驗證。感官評定是最直觀有效的研究方法,本實驗通過感官評價的方法對主成分分析在研究茶飲料湯色穩定性中的應用進行驗證。通過對比茶飲料湯色的感官評價得分,研究不同原料茶的加工工藝對茶飲料湯色穩定性的影響。

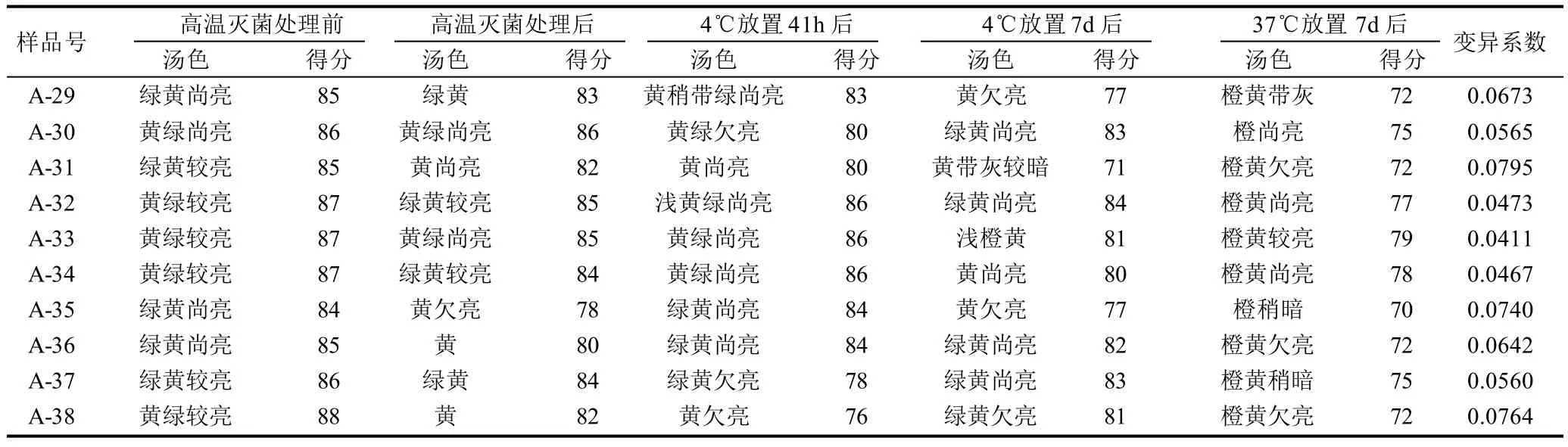

表7 不同貯藏處理對茶飲料湯色穩定性的影響Table 7 Effect of storage treatment methods on infusion color stability of tea samples made by different processing technologies

續表7

表7為38種不同原料茶加工工藝制得茶飲料湯色的感官評價得分,變異系數指的是高溫滅菌處理前、高溫滅菌處理后、4℃放置41h、4℃放置7d和37℃放置7d 5個處理之間的感官得分變化情況,變異系數越小,各處理之間的湯色變化越小。

從表7可以看出,變異系數最小的6個工藝依次為A-1、A-4、A-7、A-3、A-21和A-2,除A-7和A-3的順序互換之外,感官評價的結果和主成分分析方法的結果是一致的,這就驗證了主成分分析法在茶飲料湯色穩定性研究應用中的可行性,同時也驗證了這6種原料茶的加工工藝對茶飲料湯色穩定性的影響。

3 結 論

本實驗在前人研究基礎上,針對飲料專用茶的品質要求特點,系統設計多個關鍵工序的不同處理,比較高溫滅菌處理前后及貯藏期間茶多酚含量、濁度、色澤的變化情況,同時采用主成分分析法對各處理湯色變異值進行統計分析,避免了感官評價造成的人為誤差,取得了以下的初步結論:1)應用主成分分析法構建的數學評價模型能有效地保留測定指標的大部分信息(83.59%),可更為直觀、全面地評定茶飲料的湯色穩定性品質。通過對38個工藝處理的綜合分析,初步優選出了A-1、A-4、A-3、A-7、A-21和A-2適宜于作為飲料用茶葉原料的加工工藝。2)將數學評價模型結合工藝處理類別進行綜合分析后發現,不同工藝類別間對茶飲料湯色穩定性的影響存在顯著性差異,其中又以干燥工序的湯色穩定性最好,有必要對此展開重點研究。3)本實驗僅從色澤、渾濁度、茶多酚含量方面探討了茶飲料的品質穩定性問題,不同原料茶加工工藝在制作茶飲料高溫滅菌處理前后及貯藏期間感官評價的結果差異證實了該方法的可行性。

[1] 駱銳, 邵宛芳, 吳紅. 茶飲料沉淀的成因與澄清技術的應用[J]. 中國農學通報, 2005, 21(12): 95-98.

[2] 方元超, 梅叢笑, 楊朝偉. 茶湯色、香、味的變化機理及提高茶湯品質的方法[J]. 冷飲與速凍工業, 2004(4): 19-21.

[3] 師大亮, 余繼忠, 郭敏明. 茶乳酪的形成機理及解決途徑[J]. 杭州農業科技, 2007(2): 22-24.

[4] L IANG Yuerong, LU Jianliang , ZHANG Lingyun. Comparative study of cream in infusions of black tea and green tea [Cam ellia sinensis(L.)O. Kuntze[J]. International Journal of Food Science and Technology,2002, 37: 627-634.

[5] 王振鋒, 王淮東, 徐廣印, 等. 基于非線性主成分分析法的區域物流發展綜合評價模型[J]. 河南農業大學學報, 2006, 40(5): 553-556.

[6] 尹軍峰, 林智, 譚俊峰. 綠茶初制工藝與飲料適制性的研究[J]. 飲料工業, 2003, 6(3): 22-29.

[7] GB/T 8313—2002茶、茶多酚測定[S]. 北京: 中國標準出版社, 2002.[8] 季玉琴. 液態茶飲料的審評方法[J]. 茶業通報, 1997, 19(1): 30-3l.

[9] 松井陽吉, 林智. 日本對烏龍茶及其飲料的品質評定[J]. 福建茶葉,l997(2): 9-10.

[10] 溫天舜, 周大強, 劉一勛, 等. 隨機數據分析與處理:應用概率統計[M]. 開封: 河南大學出版社, 1993: 277-285.

[11] 楊堅, 童華榮, 賈利蓉, 等. 豆腐乳感官和理化品質的主成分分析[J].農業工程學報, 2002, 18(2): 131-135.

[12] 喬國慶, 胡清華, 莫軍, 等. 主成分回歸在水稻需水量預測中的應用[J]. 塔里木大學學報, 2005, 17(2): 6-9.

[13] 張凌云. 不同茶樹品種綠茶飲料適制性研究[D]. 杭州: 浙江大學,2003: 5-6.

[14] 師大亮, 余繼忠, 郭敏明. 茶乳酪的形成機理及解決途徑[J]. 杭州農業科技, 2007(2): 22-23.

[15] 閻守和. 速溶茶生物化學[M]. 北京: 北京大學出版社, 1980: 62.

[16] 郭炳瑩, 程啟坤. 茶湯組分與金屬離子的絡合性能[J]. 茶葉科學,1991,11(2): 139-144.

Using Principal Component Analysis for Investigating the Effects of Processing Conditions on Color Stability of Tea Infusion

ZHANG Rui-lian1,YIN Jun-feng1,*,YUAN Hai-bo1,XU Yong-quan1,CHEN Jian-xin1,YE Guo-zhu2,CHEN Su-qin2

(1. Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, National Engineering Technology Research Center for Tea Industry, Key Laboratory of Processing and Quality Control of Tea and Beverage Plants, Ministry of Agriculture, Hangzhou 310008,China;2. Shenzhen Shenbao Huacheng Foods Tech. Co. Ltd., Shenzhen 518000, China)

Principal component analysis (PCA) was applied to analyze infusion color stability of tea samples made by different processing technologies. Principal components, namely tea polyphenol content, turbidity, and color were used to establish mathematical models for evaluating the effects of processing conditions on the stability of tea infusion. Sensory evaluation was used for verifying the results obtained in this investigation. Consistent results were obtained between PCA and sensory evaluation. Better color stability of tea infusion could be achieved through the following steps: A-1, A-4, A-3, A-7, A-21 and A-2. Therefore, it is feasible to investigate the color stability of tea infusion through PCA, which provides an objective and comprehensive evaluation approach to further exploring the stability of tea infusion.

tea infusion;color;quality stability;principal component analysis

TS275.2

A

1002-6630(2010)13-0082-06

2009-10-13

浙江省重大科技專項(優先主題)農業項目(2008c12038);農業部農業公益性行業科研專項(3-35-15)

張瑞蓮(1983—),女,碩士研究生,主要從事茶葉加工與茶飲料工程研究。E-mail:rlz686@mail.tricaas.com

*通信作者:尹軍峰(1968—),男,副研究員,碩士,主要從事茶及茶飲料加工工程研究。E-mail:yinjf@mail.tricaas.com