新中國60年來農業多功能性演變的研究3

孫新章

(中國21世紀議程管理中心,北京100038)

新中國60年來農業多功能性演變的研究3

孫新章

(中國21世紀議程管理中心,北京100038)

農業多功能性是近年來國際可持續發展研究與政府間談判磋商的熱點問題。科學地認識農業多功能性及其演變趨勢,對于新時期中國可持續發展戰略的制定與實施具有重要意義。鑒于此,該文通過對相關文獻和調研資料的整理,從農業的產品生產功能、經濟社會功能、生態環境功能、文化休閑功能4個方面,對建國60年來農業多功能性演變的基本趨勢進行了初步研究。結果表明,農業產品生產功能在波折中不斷提高,而地域之間呈此消彼長現象,總的趨勢是農產品生產由南方向北方、由東部向西部轉移;農業的經濟功能已經大大弱化,但就業和社會保障功能依然極為重要;農業對生態環境的影響,總體來看負面效應要大于正面效應;農業文化傳承功能呈全面衰落趨勢,但旅游功能則在近年來大為增強。依據這一研究結果,該文進一步探討了增強我國農業多功能性的政策措施。

新中國60年;農業;多功能性;演變

農業多功能性最先在20世紀80年代末日本的“稻米文化”理念中被提出,起初是貿易保護主義范疇的問題。1992年,聯合國環境與發展大會通過的《21世紀議程》中寫入了農業多功能性概念。1996年世界糧食首腦會議通過的《世界糧食安全羅馬宣言》和《世界糧食首腦會議行動計劃》等國際文件對農業多功能性予以了承認和利用。1999年聯合國糧農組織在荷蘭召開了國際農業和土地多功能性專門會議。在2008年、2009年召開的聯合國可持續發展委員會第16屆、17屆政府間會議中,農業多功能性是“77國集團+中國”、歐盟、美國等利益集團共同關注的焦點問題之一。自20世紀90年代以來,中國學者對農業多功能性的認識不斷深化[1,2],多功能性也逐漸進入中國政策制定者的視野。例如,2007年中央“一號文件”強調積極發展現代農業,必須注重開發農業的多種功能[3];2008年黨的十七屆三中全會通過的《中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定》(以下簡稱《決定》)中明確提出了一系列完善農業支持保護制度的政策措施[4],其背后的理論支撐正是農業的多功能性。《決定》還做出了“我國總體上已進入以工促農、以城帶鄉的發展階段”的判定,這一判定具有里程碑式的意義,標志著中國農業與農村發展進入了一個全新的時期,也預示著中國政府將可能在今后的幾年里出臺一系列極為重要的農業與農村發展政策。鑒于此,系統全面分析建國60年來我國農業的多功能性演變及其趨勢,對于今后我國的宏觀農業政策制定具有重要的參考價值。

1 農業多功能性的基本分類

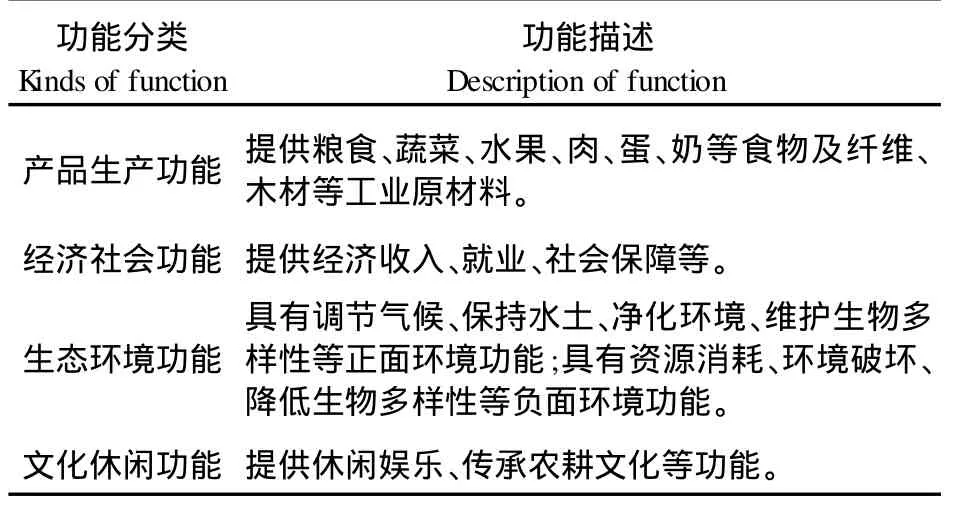

目前,國內外對農業多功能性存在不同的理解,以下幾種界定較有代表性。一是經濟合作與發展組織(OECD)對農業多功能性的界定。OECD采用新古典經濟學方法,并結合公共產品生產(如農業提供的景觀和生物多樣性保護功能等)的外部性和市場失靈,建立了一個用于分析農業多功能性的一般框架,在此基礎上分析農業扶持政策的合理性及其效果[5]。二是聯合國糧農組織(FAO)提出的農業多功能性概念。FAO對農業多功能性的界定強調了農業的食物安全、環境外部性、經濟功能和社會功能四個方面。FAO對農業多功能性的界定更多地是在關注發展中國家的農業問題[6]。三是歐盟對農業多功能性的界定。自1992年歐盟共同農業政策(CAP)改革以來,多功能性開始成為CAP的基石。歐盟對農業多功能性界定的哲理是保持足夠數量的農民有利于維持鄉村景觀、保護環境,對農業的扶持有利于整個社會發展[7,8]。四是世界銀行的界定。世界銀行在“以農業促發展”(Agriculture forDevelopment)為主題的《2008年世界發展報告》中提出:農業的特殊屬性使其成為促進發展的獨特工具。作為一項經濟活動,農業可以是國民經濟增長的源泉;作為一種謀生手段,農業提供了大量的就業機會和相當于社會福利的保障;作為環境功能提供者,農業產生著正面和負面雙重功能[9]。參考這些界定以及其他的一些定義[10,11],本文給出了農業多功能性的基本分類(表1)。

農業的多功能性可分為四類。第一類是產品生產功能,這是農業最基本的功能。第二類是經濟社會功能,其中的社會保障功能是中國及大多數發展中國家農業的一個特殊功能。第三類是生態環境功能,兼具正向和負向雙重生態環境功能是農業的重要特點。第四類是文化休閑功能,這是近年來才被人們重視的一項功能。

2 建國60年來我國農業多功能性的演變

2.1 產品生產功能演變

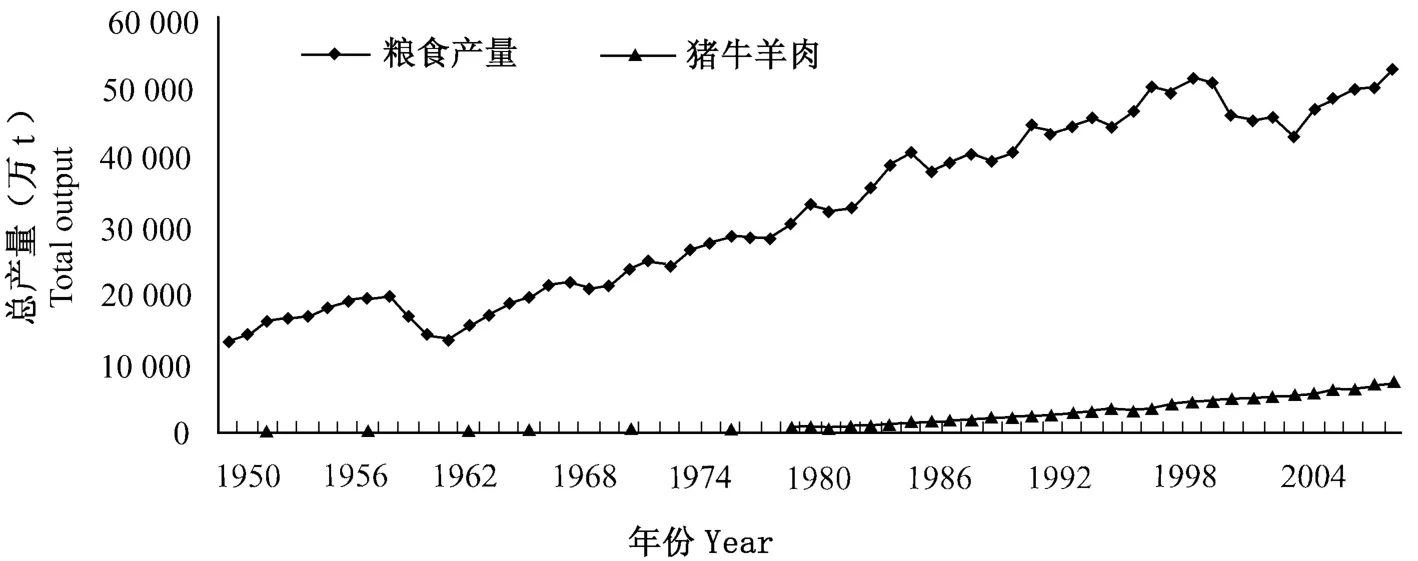

從建國至1957年,得益于日趨穩定的社會局面和全面徹底的土地改革政策,農民生產積極性空前高漲,極大地解放和發展了農業生產力。1958年全國糧食總產量達到19 765萬t,人均超過300 kg,飽經戰亂的中國人民終于看到了豐衣足食的曙光。然而,隨之而來的“大躍進”、三年自然災害以及長達10年的文革浩劫,農業產品生產能力的提高再次遭受重創(圖1)。

表1 農業多功能性的分類Tab.1 Classification of agricultural multifunctions

改革開放后,在“家庭聯產承包責任制”這一制度創新和農業科技不斷取得突破的雙重促進下,農業生產力迅速恢復并不斷提高。1984年糧食總產突破4億t大關,1996年突破5億t大關。中國農業生產力的提高不僅徹底解決了國人的吃飯問題,也用事實消除了西方對中國能否養活自己的擔憂。然而,從20世紀90年代中期至本世紀初,受“三農”問題影響,農業產品生產功能的提高開始放緩,在2003年全國糧食產量甚至萎縮至20世紀80年代中期的水平,直至2004年以來才又開始恢復性增長(圖1)。

建國以來,我國農業生產力整體上雖然在波折中不斷提高,但地域之間呈現此消彼長現象。總的趨勢是農產品產出由南方向北方、由東部向西部轉移;北方和西部農業生產能力大幅增強,而東部和南方地區增長相對緩慢,甚至出現階段性萎縮。以糧食生產為例,從建國至20世紀70年代中期,素有“魚米之鄉”的長江中下游地區延續著其歷史的輝煌,占據全國糧食生產中心區的地位,并維持了南糧北運的基本格局。但是,20世紀70年代中期以來,北方和西部地區的糧食單產和復種指數均有了較快的提高,再加上南方地區的主動調整種植結構,糧食生產開始呈現北上、西進趨勢,至20世紀80年代中期,南糧北運格局已被扭轉為北糧南運。在1978年,東部、中部、西部、東北四大區域糧食生產占全國比重分別為43%,29%,16%和12%,2008年則變為29%,34%,21%和16%。

2.2 經濟社會功能演變

圖1 建國以來我國糧食與肉類產量變化Fig.1 Grain and meat output since new China establishment

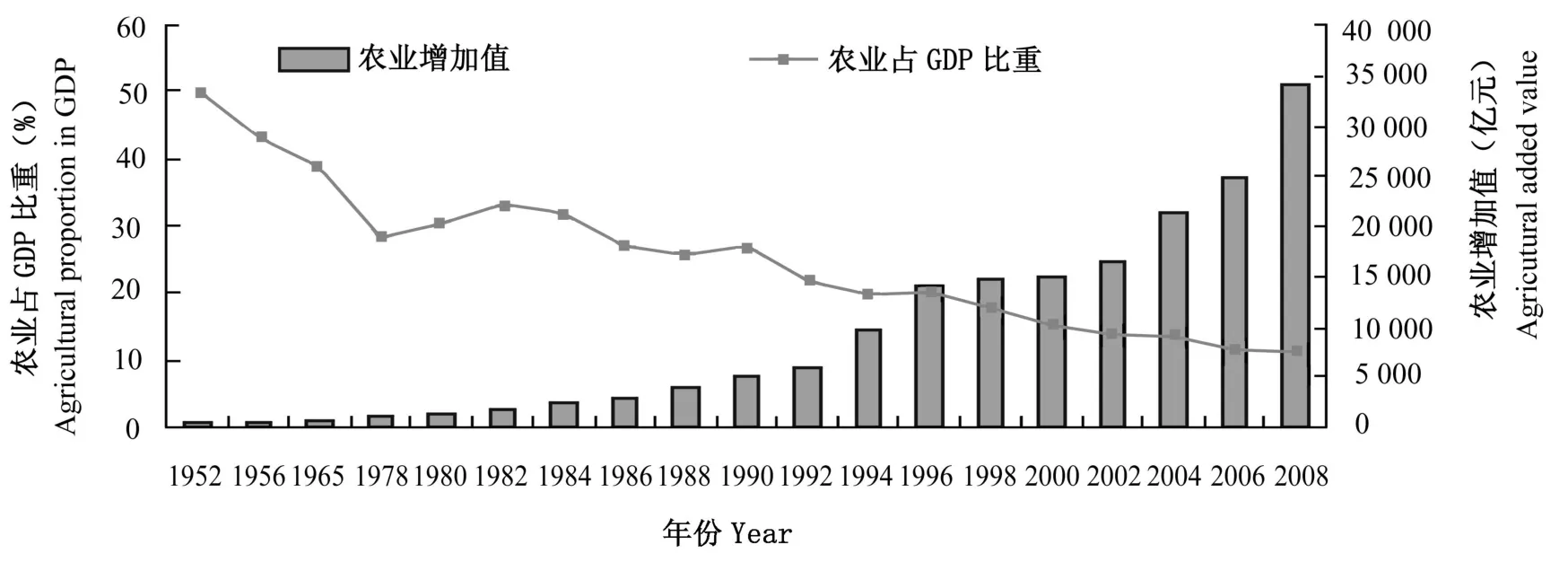

1952年我國農業增加值僅為342.9億元,1978年增長到1 027.9億元,增長了2倍;2008年農業產值擴大到34 000億元,比1978年增長了32倍。改革開放后的增長速度遠遠高于改革開放以前的速度。但是,農業在整個國民經濟體系中的比重卻不斷下降。在1949年,農業在社會總產值中的比重高達58.5%,農業是國民經濟增長的重要源泉。到改革開放初期,農業在國內生產總值中比重降為30%左右,農業的經濟創收功能已經明顯落后于工業。至2008年,農業所創造的產值僅占 G DP的11.3%。以改革開放為時間節點,前30年農業所創造的產值占社會總產值的40%左右,與工業基本相當;后30年為22%左右,約為工業的50%左右。這些數字表明,除建國初期外,農業的經濟創收能力均不及工業,近年來農業經濟創收功能已經大大弱化(圖2)。

然而,上述這些數字并沒有真實反映60年來農業為中國經濟發展所做出的巨大貢獻。這是因為,長達半個世紀的工農產品剪刀差政策,使大量的社會財富以隱性的方式從農業轉向工業,由農村轉向城市。據測算[12],1953-1978年計劃經濟時期的25年間,工農業產品價格剪刀差總額估計在6 000-8 000億元,而到改革開放前的1978年,國家工業固定資產總計不過9 000多億元,可以認為,中國國家工業化的資本原始積累主要來源于農業。另據測算[13],1979-1994年的15年間,政府通過工農產品剪刀差大約取得了15 000億元收入,這一數字是同期農業產值的近1/4。農民以自身的貧困和無助支撐起了中國的工業化和城市化。

除經濟功能外,中國農業還承擔著重要的就業功能。建國初期,農業就業占社會總就業的比重高達90%。此后,農業從業人員比重開始穩步下降,至改革開放初期,農業從業人員比重降到70%左右,目前又進一步降到40%左右。雖然60年來農業從業人員比重一直呈下降趨勢,但絕對數量在新中國成立后的40多年里一直呈增加趨勢,直至1991年達到3.9億人的歷史最高點后,才開始緩慢下降,目前仍達3.2億人左右。

不過,中國農業從業人員數量如此龐大并非真實需求,在二元社會制度約束下,大量剩余農村勞動力不能進城,不得不以隱蔽性失業方式賦閑于農業。這些剩余勞動力雖然在家鄉無法充分就業,但由于農業能夠給其提供最基本的生存保障,因此不會像城市失業那樣直接給社會帶來巨大的壓力和震蕩,在一定程度上緩解了社會矛盾。從這個意義上說,中國農業承擔著重要的社會保障作用。據測算[14],我國目前由農業擔負的社會保障人數高達1.3億人,保障價值為733.1億元/年。另外,農業對浩浩蕩蕩的農民工大軍也起著極為重要的失業保險作用。例如,當前的全球性金融危機已經導致全國約2 000萬農民工因失業而返鄉,但如此龐大數量的失業人員并沒有給我國的社會穩定形成較大沖擊,其背后農業的社會保障作用功不可沒。對8億農民來講,土地與農業一直是他們最可信賴的保障。

2.3 生態環境功能演變

縱觀60年來我國農業對生態環境的影響,負面效應要遠大于正面效應。從新中國成立直至20世紀80年代,在“以糧為綱”口號下,全國上下圍著糧食轉,傾全社會之力去抓糧食生產,毀林(草)開荒、填海造田,給生態環境造成了空前的破壞。1998年長江流域的特大洪水和2000年北方地區罕見的強沙塵天氣就是這種破壞活動的直接后果。農業開墾的另一嚴重后果是大大降低了土壤有機質儲量,尤其在東北、華北等農業主產區最為嚴重[15]。

除大規模墾殖外,中國農業在由傳統農業向現代化農業轉型的過程中,大量農藥、化肥的不合理施用,加上農機、農用塑料薄膜等的不斷推廣普及,農業土壤也遭到較為嚴重的污染與破壞。農業面源污染,這一直接催生《寂靜的春天》問世和可持續發展理念發端的環境問題,在中國并沒有得到有效的控制。相反,在中國部分集約化農區,農業面源污染問題甚至比發達國家更為嚴重。據統計,在1952年,我國化肥施用量(折純量,下同)僅為7.8萬t,單位面積施用量遠遠低于世界平均水平;目前,我國化肥施用量已經超過5000萬t,平均施用量達400 kg/hm2以上,是國際化肥安全施用上限的2倍左右。中國化肥、農藥利用率僅為35%左右,高達65%的化肥、農藥進入環境,污染水體和土壤,并對農產品質量安全問題形成嚴重威脅。據農業部2000年底對我國14個經濟發達的省會城市2 110個樣品檢測,蔬菜中農藥、重金屬和亞硝酸鹽分別超標31.1%,23.5%和12.1%,其中尤以有機磷農藥殘留最為突出。

圖2 建國60年來農業增加值及其點G DP比重Fig.2 Agricultural added values and its share in G DP since new China establishment

2.4 文化休閑功能演變

漫漫歷史長河中,農耕文明不僅支撐了華夏民族的繁衍生息,同時也傳承著我們民族的勤勞與智慧。桑基魚塘、梯田種植、坎兒井、間套復種、輪作制、淤地壩、農林復合、豬-沼-果、“四位一體”等生產方式,在世界農業文化中占有舉足輕重的地位。目前,具有重要生態意義的傳統農業生產方式已經被FAO確定為一種新的世界文化遺產類型,我國的“傳統稻魚共生農業系統”被列入首批農業文化遺產試點目錄[16]。然而,自新中國成立以來,尤其是改革開放以來,隨著人們對現代農業的追捧,中國的傳統農業受到了前所未有的沖擊:曾盛行于粵桂南部的稻田養魚已難以為繼,珠江三角洲“桑基魚塘”、“蔗基魚塘”基本上被淘汰,從南至北各種以作物和綠肥為主體的輪作、混作、間套作等優良傳統耕作方式已經消失,林糧間作、果糧間作不再提倡[17],等等。一個多樣化的、低成本的生態農業生產結構被一個單一化的、高投入的化學與機械生產結構所代替,引致了農業文化傳承功能的全面衰落。

與文化傳承功能不同的是,我國農業的休閑旅游功能在新中國成立后得到增強。特別是20世紀90年代以來,隨著大宗農產品的日漸豐富和人們生活水平的提高,國內一些都市區域的旅游市場開始導入鄉村旅游模式,并很快形成超速發展的態勢。據國家旅游局測算,2006年全國休閑農業和鄉村旅游年接待規模超過4億人次,旅游收入達3 000億元。2007年的“五一”、“十一”和“春節”三個黃金周,城市居民選擇休閑農業和鄉村旅游的約占70%,每個黃金周休閑農業和鄉村旅游吸納游客超過6 000萬人次。可以說,休閑農業和鄉村旅游已經成為滿足消費者回歸自然需求的最大亮點和最具潛力的朝陽產業。

3 增強農業多功能性的政策措施

(1)無論過去、現在還是將來,持續提高農業生產功能,尤其是糧食生產功能都是中國農業發展的第一要務,也是中國政府落實聯合國千年發展目標的重要任務之一。從限制農業生產功能的因素來看,農業生產條件的不斷惡化(如水資源短缺、氣候變化、荒漠化等)、農業比較效益低下和增產不增收是最為重要的三個要素。破解這些難題,需要基于中國的國情進行大膽的制度創新,如建立以工促農制度、建立基于家庭聯產承包責任制的土地適度規模化經營制度、建立農業產業化經營制度等。

(2)在中國經濟總量已經躍居世界第三,G DP構成中農業比重降至10%左右的今天,中國農業就業數量仍高達社會總就業的40%,農業仍是8億農村居民的最基本保障,這種現象值得令人深思。當前我國迫切需要盡快建立起全民醫療保險、全民養老保險制度,徹底取消二元戶籍制度,使人人都能平等享受國民待遇。只有當土地對農民來講是生產資料而非生活保障資料時,中國“三農”問題的全面解決才有希望。

(3)解決農業的環境問題,當務之急是盡快健全農業生態環境補償制度,形成有利于保護耕地、水域、森林、草原、濕地等自然資源和農業物種資源的激勵機制。根據中國農業環境問題的現狀和農村發展的實際需求,我國農業生態環境補償制度應重點考慮如下幾個方面:節水農業補償、保護性耕作補償、牲畜飼養方式轉變補償、無公害綠色農產品生產補償、農業廢棄物資源化利用補償等。對于農業生態環境補償的實現方式,建議采用以政策性補償和市場補償為主、國家直接投入為輔的方式進行。

(4)農業文化傳承功能的衰落是中國農業市場化的一種必然趨勢,同時也是一個全球性的問題。盡管FAO等國際組織共同發起了全球重要農業文化遺產的保護行動,但在經濟全球化面前,該行動更多的是具有象征意義,難以改變農業文化傳承功能衰落的總體趨勢。保護農業文化傳承功能,需要采用更加積極有效的措施。事實證明,農業休閑旅游功能的日漸加強不僅有利于增加農民收入,同時也有利于農業文化的傳承與發展。由于歷史的積淀,許多傳統農耕方式具有較高的文化價值。對具有較高文化價值的農耕方式采用旅游開發的模式進行保護,是一種雙贏(既保護了農業文化又實現了經濟創收)的措施。

References)

[1]尹成杰.農業多功能性與推進現代農業建設[J].中國農村經濟,2007,(7):4-9.[Y in Chengjie.Multifunctional Agriculture and Advancing Agricultural Modernization[J].China Rural Economy.2007,(7):4-9.]

[2]呂耀,谷樹忠,姚予龍等.我國農業環境功能的演變規律及趨勢分析[J].環境保護,2007,(4b):57-60.[Lu Yao,Gu Shuzhong,Yao Yulong,et al.Evolvement Laws and Trend of China’s Agricultural Environmental Function[J].Environmental Protection.2007,(4b):57-60.]

[3]中共中央國務院關于積極發展現代農業扎實推進社會主義新農村建設的若干意見[N].人民日報,2007-01-30.[Several Proposals on Developing Activelyof Modern Agriculture and Plunging into New Rural of Socialism from Central Committee of CPC and the State Council[N].People’s Daily,2007-01-30.]

[4]中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定(中國共產黨第十七屆中央委員會第三次全體會議通過)[N].人民日報,2008-10-20.[Decisions of Several Vital Problems on Advancing Rural Reform and Development(Confirmed in the Third Plenary Session of the 17thCentral Committee of CPC)[N].People’s Daily,2008-10-20.]

[5]肖愛清.國際組織對農業多功能性界定的比較研究[J].淮南師范學院學報,2008,(3):37-39.[Xiao Aiqing.Compare of Multifunctional Agriculture Defined by Different International Organization[J].Journal of Huainan Normal University,2008,(3):37-39.]

[6]Bresciani,F,Dēvé,FC,Stringer,R.The Multiple Roles of Agriculture in Developing Countries[A].In:Brouwer,F(Ed).Sustaining Agriculture and the Rural Environment G overnance,Policy and Multifunctionality[C].Edward Elgar,Cheltenham,UK,2004,286-306.

[7]O’Connor,D,Renting,H,K insella,J,et al.Driving Rural Development:Policyand Practice in Seven EU Countries[R].European Perspectives on Rural Development,2006.

[8]H Renting,WA H Rossing,J CJ Groot,et al.Exploring Multifunctional Agriculture:a Review of Conceptual Approaches and Prospects for an Integrative T ransitional Framework [J].Journalof Environmental Management,2009,90(1):1-12.

[9]The W orld Bank.W orld Development Report 2008:Agriculture for Development[R].2007

[10]陳秋珍,John Sumelius.國內外農業多功能性研究文獻綜述[J].中國農村觀察,2007,(3):71-79.[Chen Qiuzhen,John Sumelius.A Review on Studies of Multifunctional Agriculture at Home and Abroad[J].China Rural Survey,2007,(3):71-79.]

[11]尹飛,毛任釗,傅伯杰等.農田生態系統服務功能及其形成機制[J].應用生態學報,2006,17(5):929-934.[Y in Fei,Mao Renzhao,Fu Bojie,et al.Farmland Ecological Services and Its Mechanism[J].Chinese Journal of Applied Ecology,2006,17(5):929-934.]

[12]溫鐵軍.中國農村基本經濟制度研究[M].北京:中國經濟出版社,2000:15-28.[Wen Tiejun.Study on Basic Economic System in Rural China[M].Beijing:China Economic Press,2000:15-28.]

[13]張忠法,蘇明,李文等.農業保護:現狀、依據和政策建議[J].農業經濟問題,1996,(2):15-23.[Zhang Zhongfa,Su Ming,Li Wen,et al.Agriculture Protection:Current Status,Basic and Policy Proposals[J].Issues in Agriculture Economy,1996,(2):15-23.]

[14]孫新章,周海林,謝高地.中國農田生態系統服務功能及其經濟價值[J].中國人口·資源與環境.2007,17(4):55-60.[Sun Xinzhang,Zhou Hailin,Xie Gaodi.Ecological Services and Their Values of Chinese Agro2ecosystem[J].China Population Resources and Environment.2007,17(4):55-60.]

[15]吳樂知,蔡祖聰.農業開墾對中國土壤有機碳的影響[J].水土保持學報,2007,21(6):118-121.[Wu Lezhi,Cai Zucong.Effects of Agricultural Cultivation on Soil Organic Carbon in China[J].Journal of Soil and Water Conservation,2007,21(6):118-121.]

[16]閔慶文.全球重要農業文化遺產——一種新的世界遺產類型[J].資源科學.2006,28(4):206-208.[Min Qingwen.GIAHS:A New K ind of World Heritage[J].Resources Sciences.2006,28(4):206-208.]

[17]王獻溥,于順利,陳宏偉.從傳統農業的衰落談農業遺產的繼承與發展[J].安徽農業科學.2007,35(8):2468-2469.[Wang Xianpu,Yu Shunli,Chen Hongwei.Discussion on Inheritance and Development of Agricultural Heritages from the Decline of T raditional Agriculture[J].Anhui Agriculture Sciences.2007,35(8):2468-2469.]

Evolution of Agricultural Multifunctionality Since 1949

SUN Xin2zhang

(The Administrate Center for China’s Agenda 21,Beijing 100038,China)

Mulfunctionality of agriculture is one of hotspots of scientific research and intergovernmental negotiation on sustainable development at present.T o understand multifunctionality of agriculture and its evolving tendency is very important for making and implementing of sustainable development strategy in new period of China.With regard to this,the article analyzed evolving tendency of agricultural multifunctionality during 1949-2009fromfour aspectsof productionfunction,socio2economic function,eco2environmental function and culture and recreation function.The results showed that the production function is improving in general but with twists and turns;the production function south and east China are weakening and that north and of west China are strengthening;the economic function has declined greatly but the employment and social security functions are still important;the negative effects of agriculture on environment is greater than positive effects;the culture function is declining but recreation function is strengthening in recent years.Based on the results,the article probed into further instruments for boosting agricultural multifunctionality in China.

sixtieth anniversary of the P.R.C.establishment(1949-2009);agricultural;multifunctionality;evolution

F313

A

1002-2104(2010)01-0071-05

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.01.013

2009-06-29

孫新章,博士,副研究員,主要研究方向為可持續農業與農村發展。

3該文受歐盟第六框架計劃項目“多功能土地利用的評估工具開發與示范”(00387422)資助。

(編輯:李 琪)