中國省際間農村居民收入結構和收入差距分析3

祝 偉 汪曉文

(蘭州大學經濟學院,甘肅蘭州730000)

中國省際間農村居民收入結構和收入差距分析3

祝 偉 汪曉文

(蘭州大學經濟學院,甘肅蘭州730000)

在計算基尼系數的基礎上,文章得出了改革開放以來中國省際間農村居民收入差距不斷擴大的趨勢,收入基尼系數從1981年的01095一直上升到了2003年的01181,直到近年來,收入差距才開始略有縮小。文章從收入結構的視角研究了省際間農村居民收入差距產生的原因。首先利用1983-2008年較長時期的數據分析了農村居民收入結構的變化,發現從總體上而言,中國各地區農村居民的收入結構均表現出了農業收入比重減少,非農收入比重增加的明顯趨勢;然后運用基尼系數的分解方法實證分析了不同收入來源對于收入差距的影響,研究發現,工資性收入是差距促增的,是目前中國省際間農村居民收入差距擴大最重要的原因,而家庭經營性收入者起著差距促減的作用,轉移性收入和財產性收入的不平等程度較高,但是由于其在總收入中的比例不高,對總的收入差距影響較小。最后,文章提出了縮小省際間農村居民收入差距的政策建議。

農村居民;收入差距;收入結構;基尼系數

改革開放以來,中國實現了高速的經濟增長,居民收入水平得以大幅度提高。1978-2008年,中國GDP年均實際增長918%,農村居民人均純收入實際年均增長711%。改革開放使得中國農村普遍貧困的局面得到了根本性改變,但是不同地區間農村居民的收入差距也日益擴大。1978年,農村居民人均純收入最高的省區(上海)和最低的省區(甘肅)的收入之比為2178,2008年,這一比值擴大到了4120。地區間農村居民收入差距的擴大不僅影響政治和社會穩定,阻礙減貧進程,而且還會對中國經濟的長期發展產生不利影響。因此,探究中國地區間農村居民收入差距的現狀、發展趨勢及其產生原因,具有十分重要意義。

目前關于中國農村居民收入差距的研究成果主要集中在對收入差距的測量和收入差距的因素分解[1]。盡管不同的學者使用了不同的方法來對中國農村居民收入差距進行測定和研究,得出的收入差距程度也不盡一致,但是幾乎所有的研究都表明中國地區間農村居民收入差距在不斷擴大[2-4]。學者們主要使用不平等指數分解或回歸方程分解等方法來研究收入差距的問題[5-7]。對于農村內部收入差距及其變動的解釋,一部分學者認為,非農就業與農業就業之間存在著較為明顯的勞動報酬率差異,農戶非農收入份額的增加,同時農戶之間非農收入分配的高度不均等,自然造成了農村內部不同農戶之間收入差距的擴大[8]。然而,也有一些學者提出了不同的觀點,認為非農就業不僅減少了農村貧困,而且減輕了收入差距[9,10]。對于這一富有爭議的問題仍有深入研究的必要。目前的研究中主要存在以下問題:①不少學者只是使用了1-2年的調查數據,所得出的結論可能缺乏代表性;②一些學者的研究對象僅限于少數省份或地區,得出的結論可能具有一定的隨機性;③以往的研究多數集中于1998年以前,對于此后中國農村居民收入差距的變化較少涉及。本文首先計算了1978-2008年中國省際間農村居民收入差距的動態變化,指出其發展趨勢,然后從收入結構的視角,運用基尼系數的分解方法來探討收入差距產生的原因,并在此基礎上提出相應的政策建議。

1 中國省際間農村居民收入差距變化趨勢

改革開放以來,中國各地農村居民收入水平均出現了大幅度增加,但是由于增長速度的差異,省際間農村居民收入差距也不斷擴大。收入差距可以用很多的指標予以反映,如極差、標準差、基尼系數、泰爾指數等。基尼系數是應用最廣泛的衡量收入差距的指標,具有許多優良的屬性[11],我們將主要使用基尼系數來測定中國省際間農村居民收入差距。

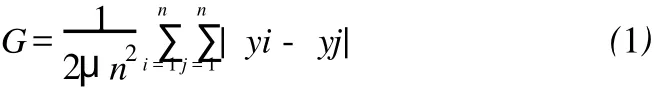

基尼系數描述的是按人口分布所形成的收入平均差距對收入總體期望值偏離的相對程度。現在常用的基尼系數的計算公式為:

其中,G表示基尼系數,|yi-yj|表示任何一對樣本的收入差的絕對值,n是樣本數量,μ表示各等分組總體收入的期望值。

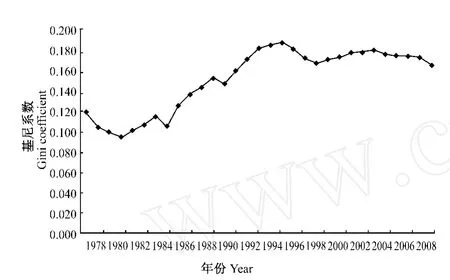

通過計算得到的1978-2008年中國省際間農村居民收入基尼系數如圖1所示。

圖1 1978-2008年中國省際間農村居民收入基尼系數Fig.1 Inter2provincial rural householdsπincome Gini coefficient in China from 1978 to 2008

從圖1中可以看出,改革開放30年來,中國省際間農村居民的收入差距總體上呈現出不斷擴大的趨勢,基尼系數從1981年的01095一直上升到了2003年的01181左右,收入差距程度上升了近一倍,直到近年來,省際間農村居民收入差距才略有縮小,出現了小幅下降的趨勢。在省際間農村居民收入差距總體擴大的背景下,個別年份的收入差距出現了下降,分別是1978-1981年,1984-1985年,1989-1990年,1996-1998年和2004-2008年。

那么,是什么原因導致省際間農村居民收入差距不斷擴大?又是什么原因使得一些年份收入差距出現了縮小?在農村居民收入差距原因的研究中,學者們從自然條件和要素稟賦、人力資本、政府政策等不同的角度進行了分析。我們認為,基于收入結構的視角是其中最為重要和有效的研究方法之一。因為收入結構是經濟發展和社會變遷的結果,通過收入結構的變化可以較清晰地判斷收入差距產生的根源。下面,我們就將從收入結構的角度來研究省際間農村居民收入差距產生的原因。

2 中國農村居民收入結構的變化

改革開放后,隨著工業化、城市化的推進,中國的經濟結構出現了重大變化,二、三產業所占比重越來越高,開始有越來越多的農村勞動力從事非農生產,從而使得農村居民收入結構發生了重大變化,即非農收入特別是工資性收入占總收入的比重不斷提高,而家庭經營性收入(主要是農業收入)的比重不斷下降。

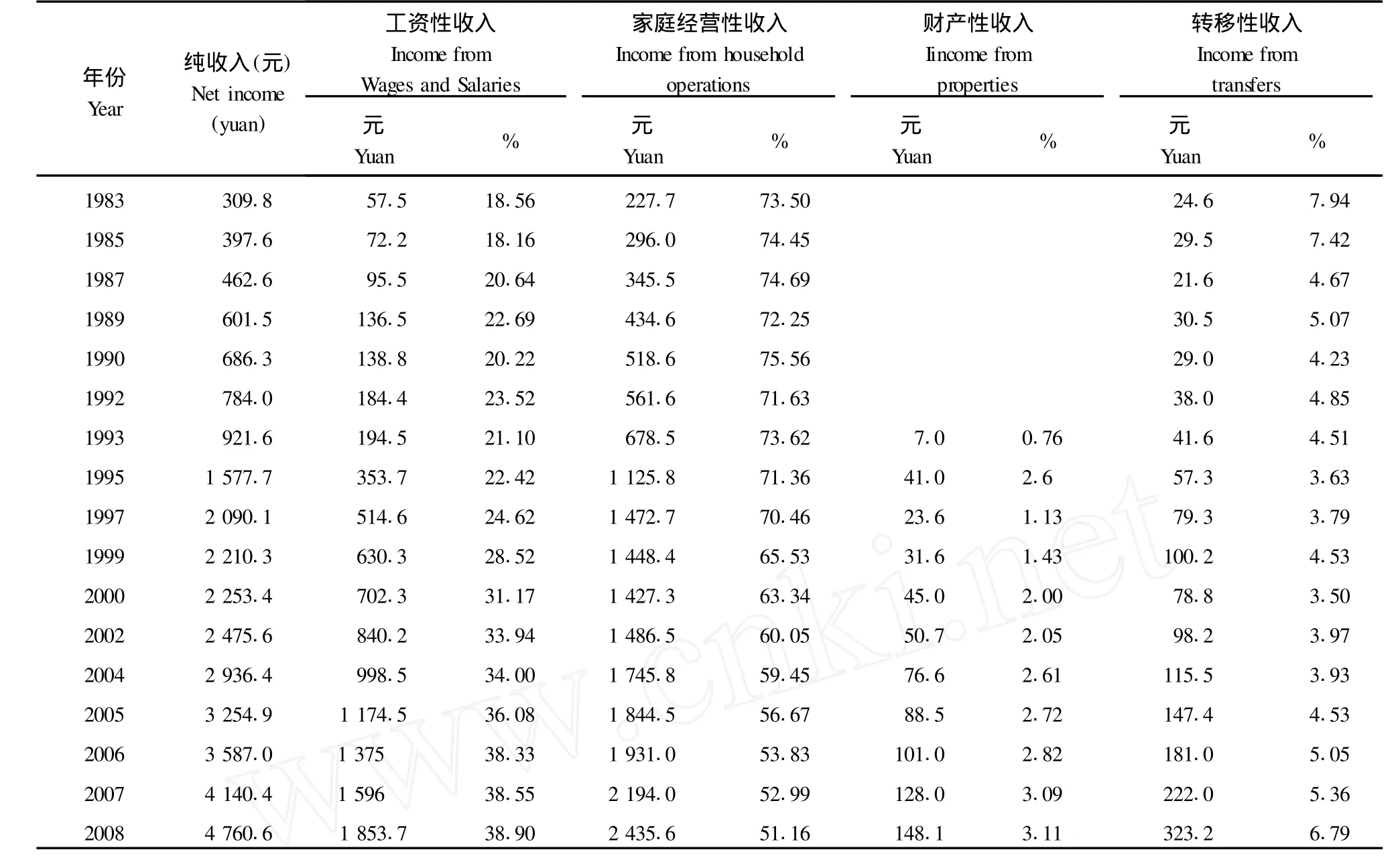

從表1可以看出,家庭經營性收入仍是農村居民最主要的收入來源,但是其占總收入的比重已從1983年的7315%一直下降到了2008年的51%左右,下降了22個百分點;工資性收入在總收入中所占的比重則快速上升,從1983年的1816%上升到2008年的3819%,上升了20個百分點;財產性收入的比重總體上呈現出上升的趨勢;轉移性收入的比重出現了“U”型變化趨勢,可能主要原因在于1978年的改革始于農村,政府加大了對農村的支持力度,使得轉移性收入的比例較高,但是改革的重心很快又轉回了城市和工業,政府的支農投入下降,直到近幾年嚴重的“三農”問題才使得政府再次增加了對農村的投入,1994年轉移性收入比重較大幅度的下降可能與當年實施的分稅制改革有關。

盡管從總體上而言,全國各地農村居民的收入結構均表現出了農業收入比重減少,非農收入比重增加的明顯趨勢,但是不同地區農村居民收入結構的變化表現出了顯著的差異性。具體而言,東部地區農村居民收入中工資性收入的比重上升的速度明顯快于其他地區特別是西部地區。2008年,東部地區農村居民工資性收入占總收入的比重已經達到45%左右,而家庭經營性收入的比重則下降到50%以下;西部地區農村居民的工資性收入比重只有30%左右,家庭經營性收入的比重則維持在65%左右。如上文所述,上海和甘肅分別是2008年中國農村居民人均純收入最高和最低的兩個省份。2008年,上海市農村居民的工資性收入的比重高達7119%左右,而家庭經營性收入的比重只占612%;而甘肅省農村居民的工資性收入和家庭經營性收入的比重分別為3.18%和5617%,兩地農村居民收入結構存在顯著差異。由此可見,收入結構與收入差距之間必然存在一定的聯系。下面,我們將使用基尼系數的分解方法,從收入結構構成的視角分析收入結構的變化對省際間農村居民收入差距的影響。

3 收入結構與收入差距的實證分析

3.1 方法介紹

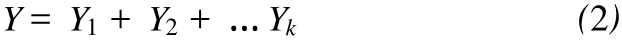

我們將使用Lerman和Yitzhaki[12]提出的方法對基尼系數按照收入來源進行分解。如果總收入Y由k項收入組成,即:

表1 1983-2008年中國農村居民人均純收入構成Tab.1 Per capita annual net income of rural households by sources

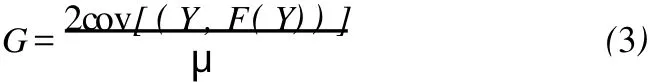

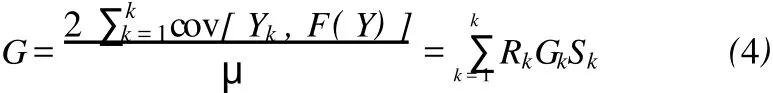

總收入的基尼系數可以表示為收入和及其累積分布的協方差的函數,即:

其中,G表示總收入的基尼系數,μ表示總收入的均值,F(Y)表示總收入的累積分布。

運用協方差的性質,等式(4)可以被寫作:

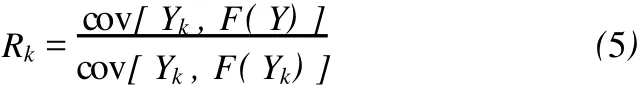

其中,Sk表示第k項收入的均值在總收入均值中所占的比重,即 Sk=μk/μ,Sk可以反映經濟結構的情況,比重的變化往往意味著經濟結構的改變;Gk表示第k項收入的基尼系數;Rk表示基尼系數和第k項收入的相關系數,被定義為:

Gk×Rk通常又被稱為集中系數,聯合起來表示某項收入的分配情況。我們令集中系數 Ck=Gk×Rk,則等式(5)可以表示為:

通過等式(5)可以看出,第 k項收入對總的收入差距被分成了三個部分(Sk、Gk和Rk),三部分乘積越大,則第 k項收入對總的收入差距的貢獻也就越大。需要指出的是,Sk總是一個正數且小于1,Gk總是為正并可能超過1(如多項收入是負數),Rk在區間(-1,1)之間。Ck介于(-Gk,Gk)之間。使用這種分解方法,可以區別某一特定收入來源對于總的收入差距的貢獻,顯然,CkSk/G×100%可以用來表示第k項收入對于基尼系數的百分比貢獻。Adams[13]用 gk=Ck/G來定義第k項收入的相對集中系數。如果某項收入的相對集中系數大于1,則可以說該項收入為差距促增的,反之則是差距促減的。

3.2 數據來源

本文所使用的各省區農民人均純收入、收入來源、人口總數等數據主要來源于歷年《中國農村統計年鑒》、《中國統計年鑒》和《新中國五十年統計資料匯編》。國家統計局于1993年對農村居民收入來源的統計口徑作了重大調整,將農村居民收入來源分為家庭經營性收入、工資性收入、財產性收入和轉移性收入等四項。而這之前收入來源分類較多,由于缺乏完全的對應關系以及分省區收入來源數據可獲得性等方面的原因,我們將只對1993年以來的基尼系數進行分解,研究各省區農村居民收入結構的變化與收入差距的關系。

3.3 實證結果

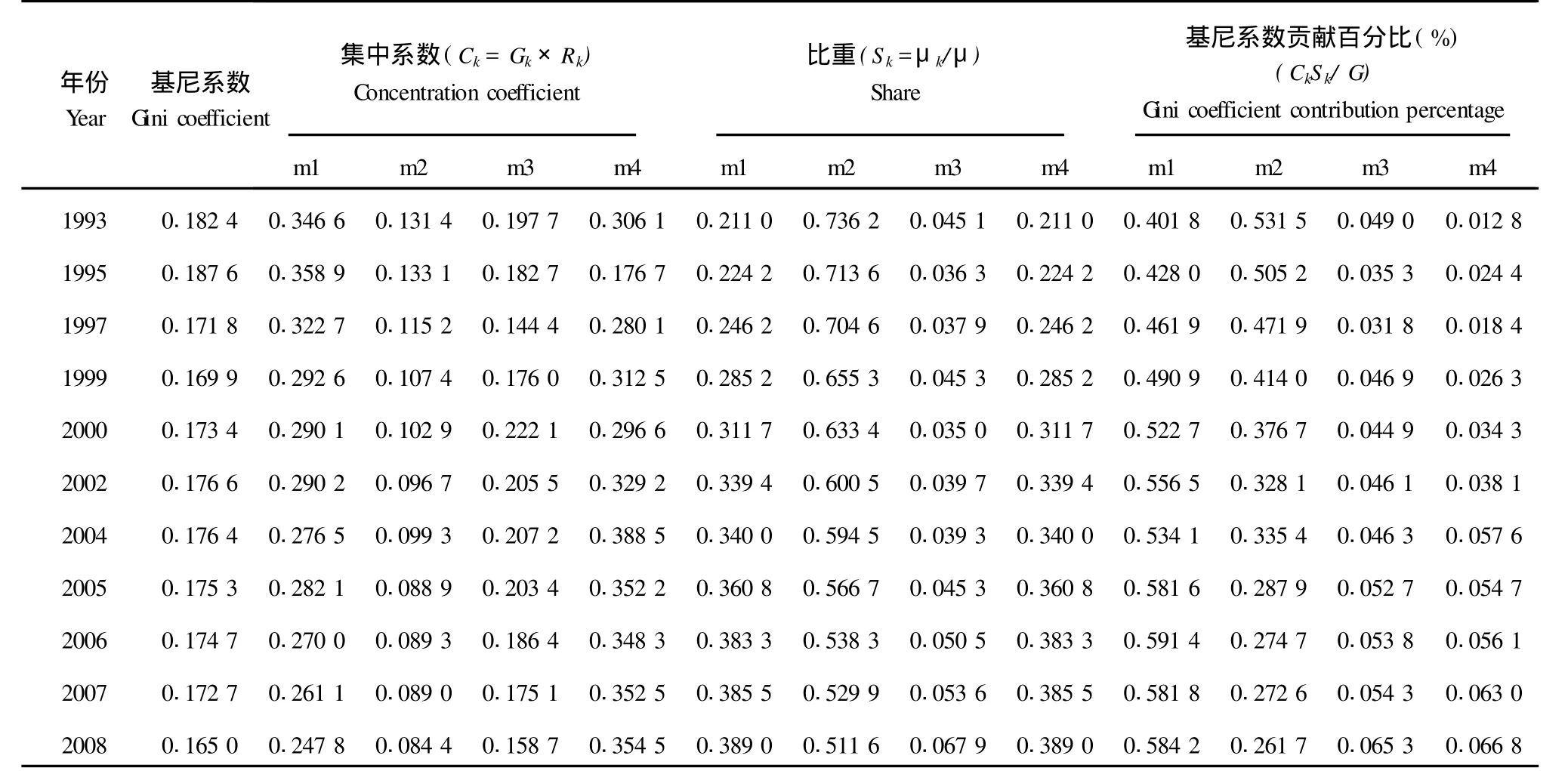

根據上述的計算方法,我們對1993-2008年中國各省區農村居民收入的基尼系數按照其收入來源進行了分解,其結果見表2。

通過表2我們可以看出,不同收入來源的集中程度是不同的。在各項收入中,家庭經營性收入的集中系數最低,說明家庭經營性收入特別是農業收入的分布在各省區間的差異相對較小。其中可能的原因是,一方面,盡管中國地域遼闊,各地區的自然條件存在顯著差異,但是隨著技術的發展,各地區的農業生產率差距開始縮小;另一方面,隨著非農經濟的快速發展,自然條件較好的東部省區的一部分農村居民開始率先向非農產業轉移,使得家庭經營性收入增速下降甚至出現絕對減少;第三,近年來政府實施的減(免)稅、補貼等政策是“有利于窮人”(pro2poor)的。基于這三方面的原因,家庭經營性收入的分布在各省區間差異較小,并且日益呈現出下降的趨勢。

工資性收入的集中系數較大,但總體而言出現了減小的趨勢。能否參與非農活動,獲取較高工資性收入主要取決于受教育程度的高低、本地經濟發展水平、勞動力跨區域流動的難易程度等諸多因素。東部省區農村居民的受教育程度較高,參與非農勞動的能力更強,而其本地經濟的迅猛發展使得農村剩余勞動力的轉移成為可能;中西部地區農村居民由于自身受教育程度較低、本地經濟發展緩慢以及跨區域轉移的不確定性和高成本等方面的原因,限制了農村剩余勞動力的流動。這兩方面的原因使得工資性收入較多地向經濟發達地區的農村居民集中,造成工資性收入集中系數較高。但是,隨著經濟的快速發展,所需的農村勞動力日益增加,市場化程度逐步提高,越來越多的中西部農村居民開始參與非農活動,外出打工,獲取工資性收入,使得工資性收入的集中系數呈現出下降的趨勢,從1994年的0136下降到了2008年的0125左右。

轉移性收入屬于二次分配收入,主要受到中央政府的政策和地方政府財政收支狀況等因素的影響。從表2可以看出,轉移性收入的集中系數波動較大,這主要與政府政策的變化有關。近年來,由于政府推出大量的惠農政策,特別是對中西部地區的“三農”轉移支付投入逐年增加,使得轉移性收入的集中系數開始逐步下降,從2004年的012072下降到2008年的011587。

在市場經濟條件下,收入越多的人越可能獲得較高的財產性收入,因此財產性收入差距可以看作是市場對原有收入差距的放大。財產性收入的集中系數一直在高位運行且不斷增加,反映出省際間農村居民收入差距擴大。

另外,從各項收入來源對基尼系數的貢獻來看,家庭經營性收入的相對集中系數(Ck/G)小于1,因而是差距促減的,起著縮小收入差距的作用,工資性收入的相對集中系數總是大于1,其他兩項收入的相對集中系數在大部分時間大于1,起著差距促增的作用。在1995年前,家庭經營性收入是基尼系數的最大貢獻者,基尼系數的50%左右是由其產生的,1995年后,工資性收入成為基尼系數最大的貢獻者,近年來,其對基尼系數的貢獻率已經接近60%。盡管轉移性收入和財產性收入的集中系數較高,但是由于其占總收入的比例較低,所以它們對基尼系數的貢獻較小。但是,其貢獻率上升的速度卻很快,特別是財產性收入對基尼系數的貢獻率已由1993年的1128%上升到了2008年的6168%,可以斷定財產性收入的分布差異將成為影響省際間農村居民收入差距的重要因素。

表2 1993-2008年中國省際間農村居民收入基尼系數按收入來源分解Tab.2 per capita annual net income of inter2provincial rural households in China decomposition by sources from 1993 to 2008

通過以上分析可以看出,收入結構變化及其分布差異是導致中國省際間農村居民收入差距擴大的重要原因。

4 結論及政策建議

411 結論

本文用較長時期的數據分析了中國省際間農村居民收入差距的變化趨勢,并使用基尼系數的分解方法研究了收入結構對于收入差距的影響。得出的結論主要包括:

(1)中國省際間農村居民收入差距呈現出逐步擴大的趨勢。基尼系數從1983年的01095一直增加到2003年01181左右。近幾年,收入差距略有縮小的跡象。

(2)農村居民收入結構發生了重要變化。伴隨著工業化、城市化的發展,工資性收入在農村居民收入中的比例明顯上升,甚至在一些省份(主要是東部省份)已成為最主要收入來源;而家庭經營性收入所占比例則快速下降。

(3)收入結構與收入差距之間存在著十分重要的內在聯系。通過基尼系數的分解可以看出,工資性收入的分布差異已經成為了中國省際間農村居民收入差距最重要的原因。而工資性收入的差異又緣于非農就業的差異。可見,非農就業的差異在整體造成中國省際間農村居民收入差距擴大。而家庭經營性收入則起到了縮小差距的作用。另外,財產性收入的不平等程度不斷提高,隨著其在總收入中所占比例的快速增加,必將成為收入差距擴大的重要動力。

中國可以用上述結論來解釋省際間農村居民收入差距在 1984-1985年,1989-1990年,1996-1998年和2004-2008年出現的下降。前兩次省際間收入差距的下降與中國實行緊縮的貨幣政策有關,因為要素配置的不同,緊縮銀根對家庭經營影響較小,對非農產業的影響較大;另一方面,富裕地區的非農產業相對發達,在中央貨幣政策由松變緊時,收入高的地區受到的沖擊較大,進而導致區域間收入差距的下降。1996-1998年收入差距的縮小主要是,一方面國家在這一時期較大幅度地提高了糧食收購價格,落后地區從糧食價格支持政策的實施中獲得了更大的收益,使得家庭經營性收入的集中系數明顯減小;另一方面,受到亞洲金融危機的影響,中國出口增速銳減(1998年的出口總額僅比1997年增加了0147%),對發達地區的影響較大,從而使得收入差距縮小。由于嚴重的“三農”問題,新世紀以來,中央政府出臺了大量的惠農政策,2004年開始降低農業稅率,2006年則完全取消了農業稅;另外,從2004年起,政府開始對種糧農民實施糧食直補,此后補貼種類逐步增多,補貼幅度不斷提高。由于中國的農業稅費、補貼都以人均計算,因此,相對于富人來說,窮人從稅費減免和補貼發放中受益更多。這些有利于窮人的政策使得省際間收入差距得以縮小。

412 一些政策建議

(1)重視家庭經營性收入在降低不平等方面的重要作用。通過上文的實證分析可以看出,家庭經營性收入起著差異促減的作用。Ravallion and Chen[14]的實證研究也發現,中國第一產業的發展對農村減貧和縮小差距起著重要的作用。政府可以從信貸、稅收、科技甚至財政上大力支持較貧困地區發展家庭經營,通過增加家庭經營性收入來達到縮小地區間收入差異的目標。

(2)增加中西部地區剩余農村勞動力的流轉。隨著經濟結構的轉變,農村居民工資性收入的比重將逐步提高,但是由于不同地區、不同群體參與非農生產,獲取工資性收入的條件和能力是不同的,正是如此,才造成了工資性收入成為目前中國省際間農村居民收入差距擴大的主要原因。在這種背景下,只有降低工資性收入的集中程度才能降低收入差距。這首先要給予農村勞動力自由流動的權利,減少流動的障礙和成本;其次,鑒于受教育程度對于農村居民是否參與非農生產進而對區域收入差距越來越重要的影響,要求政府必須在欠發達地區大力發展基礎教育,提高農村勞動者的受教育年限,提高勞動參與能力;第三,在中國目前的農村勞動力流動中,老鄉、朋友、家庭成員等非正式渠道是主要的信息來源,一些農村居民(特別是貧困農村居民)與其他群體相比,此類非正式渠道較少,從而增加了與流動相關的信息和搜尋成本,這就需要政府提供有組織的職業中介服務作為非正式社會網絡的補充,提高其勞動參與率。

(3)支持中西部地區非農產業的發展。通過財政、稅收等政策為內陸地帶農村工業、第三產業的創辦和成長提供支持,增加當地農村居民的工資性收入。

(4)增加中央政府對欠發達地區的轉移支付。如前文所述,農村居民財產性收入差距的擴大可以看作是市場對原有收入差距的放大,而政府的作用就是要通過對欠發達地區轉移支付、建立社會保障制度等來縮小差距。近年來,隨著政府加大了對中西部地區農村地區的轉移支付投入,地區間農村居民轉移性收入差距縮小。今后,政府還應繼續加大對中西部地區轉移支付的力度,以促進這些地區經濟社會發展并縮小地區間收入差距。

References)

[1]高夢滔.農戶收入差距微觀原因分析:山西的經驗證據[J].南方經濟,2006,(11):34-42.[Gao Mengtao.Reason for Income Inequality in Rural Areas:Evidence from Shanxi Province[J].Southern Economics,2006,(11):34-42.]

[2]Khan Azizur and Riskin Carl.Income Inequality in China:Composition,Distribution and Growth of Household Income,1988-1995[J].China Quarterly,1998,(6):221-253.

[3]李實、趙人偉、張平.中國經濟轉型與收入分配[J].經濟研究,1998,(4):42-51.[Li Shi,Zhao Renwei and Zhang Ping.Chinaπs Economy Transition and Income Distribution[J].Economic Research Journal,1998,(4):42-51.]

[4]世界銀行.從貧困地區到貧困人群——中國扶貧議程的演進[R].世界銀行,2009:30-33.[World Bank.From Poor Areas to Poor People Chinaπs Evolving Poverty Reduction Agenda[R].World Bank,2009:30-33.]

[5]萬廣華.中國農村區域間居民收入差異及其變化的實證分析[J].經濟研究,1998,(5):36-49.[Wan Guanghua.Regional Disparity and Its Changes in Rural China[J].Economic Research Journal,1998,(5):36-49.]

[6]Tsui Kai2Yuen.Decomposition of Chinaπs Regional Inequalities[J].Journal of Comparative Economics,1993,(17):600-627.

[7]唐平.農村居民收入差距的變動及影響因素分析[J].管理世界,2006,(5):69-75.[Tang Ping.Analysis on the Changes of Rural ResidentsπIncome Inequality and Influential Factors[J].Management World,2006,(5):69-75.]

[8]李實.中國個人收入分配研究回顧與展望[J].經濟學(季刊),2003,(2):379-404.[Li Shi.A Review of Income Inequality in China[J].China Economic Quarterly,2003,(2):379-404.]

[9]Richard Adams.Nonfarm Income,Inequality,and Land in Rural Egypt[R].World Bank Policy ResearchWorking Paper2178,September1999:1-28.

[10]Alain de Janvry,Elisabeth Sadoulet,and Zhu Nong.The Role of Non2 Farm Incomes in Reducing Rural Poverty and Inequality in China[R].CUDAREWorking Paper 1001,2005:1-29.

[11]Adams Richard.Inequality and Poverty in Rural Egypt and Jordan.World Bank policy Research Working Paper,No.2572,March 2001:1-44.

[12]Lerman Robert I.and Yitzhaki Shlomo.Income Inequality Effects by Income Source:A New Approach and Applications to the United States[J].The Review of Economicsand Statistics,1985,67(1):151-156.[13]Adams Richard.Non2farm Income and Inequality in Rural Pakistan:A Decomposition Analysis[J].Journal of Development Studies,1994,31(1):110-133.

[14]Ravallion Martin and Shaohua Chen.Chinaπs(uneven)progress against poverty[J].Journalof Development Economics,2007,82(1):1-42.

Income Stractare and Income Disparity of Inter2provincial Rural Households in China

ZHU Wei WANG Xiao2wen

(School of Economics,Lanzhou University,Lanzhou Gansu 730000,China)

Abshetract Based on the calculationof Gini coefficient,the article drew the conclusion that the income disparity among the provincesof rural households in Chinawas increasing:the coefficient increased from 01095 in 1981 to 01181 in 20031Until recent years,the income disparity began to narrow slightly1 From the perspective of income structure,the article studied the causesof inter2provincial rural householdsπincome disparity1 Firstly,we used data of a longer period from 1983 to 2008 to analyze rural householdsπincome structure changes,finding that the rural householdsπfarm incomewas decreasing and the non2farm incomewas increasing in all rural areasof China from the general perspective1 Then,utilizing themethod of Gini coefficient decomposition by sourcesof income,we empirically analyzed the causesof income inequality,and found that income from wages and salarieswas inequality2increasing,and was themost important factor to widen income disparity among inter2provincial rural households;income from household operationswas inequality2decreasing;income from properties and transferswere of high degree of inequality,but because of its low proportion in total income,so it slightly affected the total income inequality1 Finally,the article proposes some policy implications to narrow the income disparity of inter2provincial rural households1

rural households;income inequality;income structure;Gini coefficient

F036

A

1002-2104(2010)04-0137-06

1013969/j1issn11002-2104120101041024

2009-08-18

祝偉,博士,主要研究方向為區域經濟與可持續發展。

汪曉文,博士,副教授,主要研究方向為區域經濟學、國際經濟與貿易。

3該文為2007甘肅省社科規劃項目:《甘肅新農村建設中的公共產品配置問題研究》的階段性成果。

(編輯:田 紅)