農民工對流出地農村人居環境改善的影響

楊錦秀 趙小鴿

(四川農業大學經濟管理學院,四川雅安625014)

農民工對流出地農村人居環境改善的影響

楊錦秀 趙小鴿

(四川農業大學經濟管理學院,四川雅安625014)

隨著各地農民工的大量外出,農村的經濟、政治、居住環境等都受到了極大影響。本研究擬以四川省為例,通過在不同區域內進行實地調查和訪談,構建相應的指標評價體系,運用模糊綜合評價方法,系統地分析農民工對流出地農村人居環境改善所產生的影響。分析結果發現:農民工的流動對山區人居環境改善的影響最大,丘陵次之,平原最小;在對家庭影響方面和對公共環境影響方面,農民工對丘陵的影響值都明顯高于平原和山區;在對周圍人影響方面,對山區和平原的影響值差異不明顯,但對丘陵地區的影響卻基本為零。因此,政府應該加大對貧困地區的投入力度,拓寬農民工的就業途徑;加強宣傳教育,重視對農民工的科普知識教育;合理規劃環境,強化農村環境監管體系。

四川省;農民工;農村人居環境;模糊綜合評價

隨著各地農民工的大量外出,農村的經濟、政治、居住環境等都受到了極大影響。四川省是農民工主要輸出地之一,農民工在農村與城市之間流動,城市的文明風氣和先進思想也被快速引入農村,農民工將務工收入帶回農村,為農村人居環境改善提供經濟支撐,使得四川省農村人居環境逐步得到改善。

1 研究文獻回顧

道薩迪亞斯在1968年所著的《人類聚居學》一書中最先提出了“人居環境”一詞[1]。吳良庸認為:“人居環境就是人類聚居生活的地方,是與人類生存活動密切相關的地表空間,它是人類在大自然中賴以生存的基地,是人類利用自然、改造自然的主要場所”[2]。而農村人居環境是指農村范圍內人們生產、生活的物質環境和非物質環境的綜合。農村人居環境是農民生活水準的重要標志,農村人居環境質量的提高可以協調農村居住與社會、經濟、資源環境等之間的關系,有效改善村容村貌和農民生活,從而促進社會主義新農村的建設和推進農村各項建設工作[3]。

國內外的學者從不同角度對人居環境問題進行了相關研究。2004年,美國的建筑師William McDonough和化學家Michael Braungart共同提出了“從搖籃到搖籃”的規劃設計理念,認為對人居環境的規劃設計可以通過學習并結合大自然的模式從而達到與自然相媲美的效率[4]。人居環境的改善首先應從建筑環境工程學的角度來考慮,其次再從環境心理學的角度來探究和實施[5]。全球人類都應為人居環境改善做出貢獻,農村的城市化既是經濟、社會發展的客觀要求,也是改善農村居民生活質量的重要途徑[6]。陳秉釗等對可持續發展中國人居環境的模式、評價體系、保障體系進行了具體深入的研究,并以專題和案例研究的方式分別從各個側面對可持續發展的人居環境進行研究和探討[7]。在社會主義新農村建設過程中,改善農村人居環境是我國經濟社會發展的重要任務。目前,相對落后的農村人居環境是制約農民生活質量改善和可持續發展的重要因素,而農村中普遍存在的空心村是制約農村人居環境改善的障礙[8]。馮戈從環境規劃的角度,探討了農村人居環境改善的重要性,列舉了新農村建設中普遍存在的問題,并對新農村建設提出了許多建議和對策。目前也有很多學者在農民工對農村的影響方面做了相關研究[9]。劉藝梅,楊錦秀等采用模糊綜合評價法分析了農民工對流出地經濟、政治、社會穩定、人民生活方面的影

響[10]。

現有研究都為本研究提供了很好的啟發,但關于農民工對流出地人居環境影響的研究還不夠具體,缺乏對于農民工所產生影響尤其是對流出地人居環境影響的定量分析和探討。因此,本研究擬以四川省為例,通過在典型區域內進行實地調查和訪談,構建相應的指標評價體系,運用模糊綜合評價方法,系統地分析農民工對流出地農村人居環境改善所產生的影響,從而為政府和相關部門提供第一手實證資料和政策建議。

2 四川省農村人居環境現狀

截止2006年末,四川省有4.6%的村飲用水經過集中凈化處理,4.6%的村實施垃圾集中處理,全國農村集中處理情況為:24.5%和15.8%,與全國相比,四川省的集中處理設施尚且落后,需要加大完善力度。四川省農村房屋為竹草土坯結構的仍占20.5%,與全國9.6%的比例相比,四川省農村住宅結構也令人擔憂。目前,四川省有14.9%的住戶反映獲取飲用水存在困難。飲用水經過凈化處理的只占5.9%,卻有8.9%的住戶的飲用水來源于江河湖水、池塘水、雨水等,全國農戶在此兩方面的比例分別為23.1%和7.3%。四川省有72.6%的住戶依舊使用柴草作為炊事能源,有3.1%的住戶使用的是沼氣和電,全國的使用情況分別為:60.2%和1.5%,由此看來,四川省沼氣使用較好。而四川農村使用水沖式廁所的住戶占6.0%,使用旱廁的占51.7%,使用簡易廁所或無廁所的占42.4%,全國的使用情況為:12.8%、44.3%、42.9%。對比全國而言,四川省在飲用水和衛生設施方面的情況有較大差距,因此,加強改善四川省農村人居環境已迫在眉睫(數據來源于四川省第二次全國農業普查數據公報和全國第二次全國農業普查數據公報)。

3 針對農民工對流出地人居環境改善影響的模型構建

對于一些復雜的系統,需要考慮的因素很多。多層次模糊綜合評價是對受多因素影響的事物進行全面評價的一種評價方法,結合本文實際,針對農民工對流出地農村人居環境改善的影響,構建二級模糊綜合評價模型。

3.1 指標的構建與說明

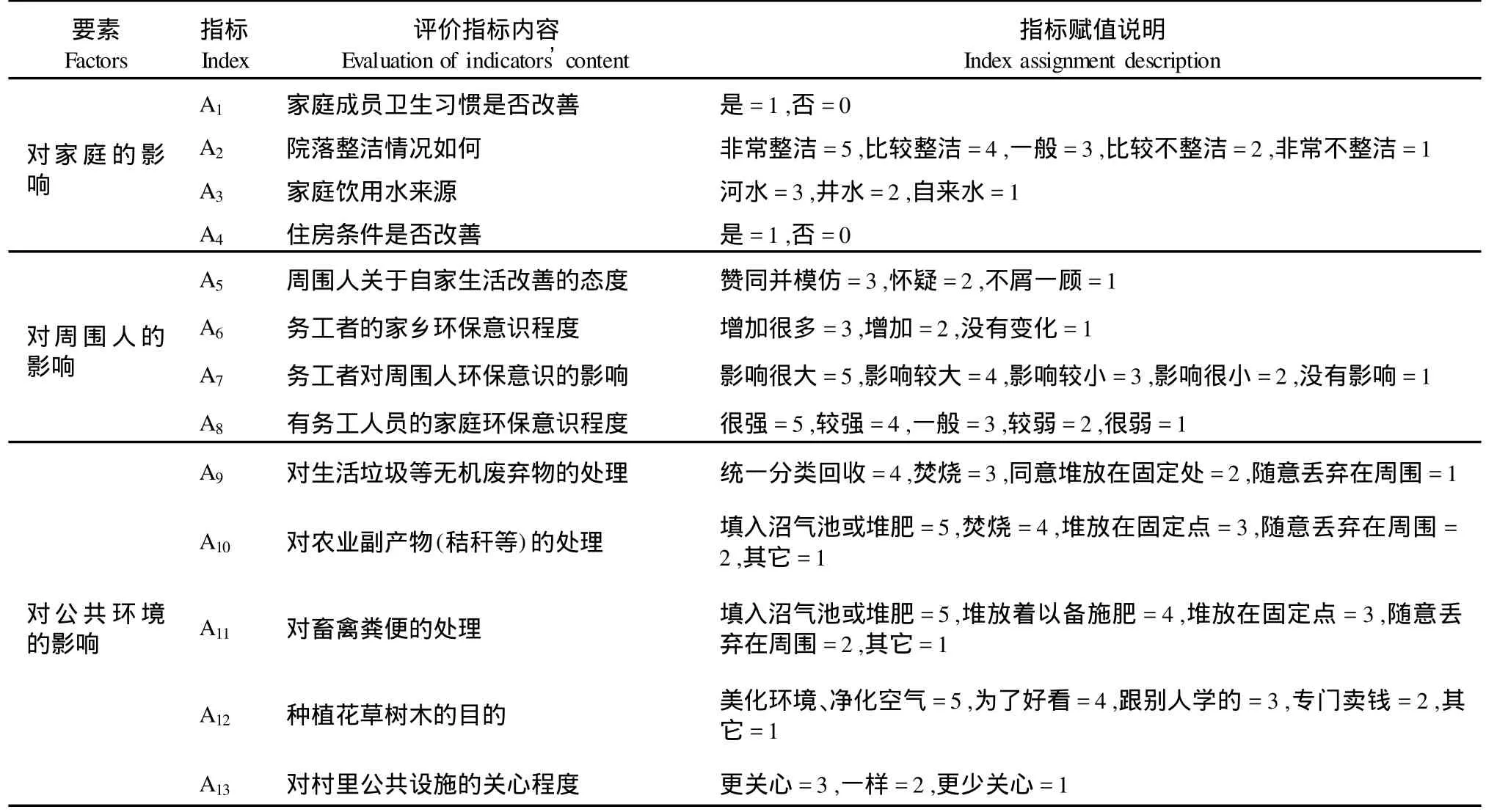

對于表1,將要素一欄的3項作為第一層次的評價指標,記為 C=[C1,C2,C3];將評價指標內容一欄的各項作為第二層次的評價指標(二級指標),記為 C=(ci1,ci2,Λ,cij),其中 i=1,2,3,cij表示Ci的第j個二級指標,j=1,2,…,5。

各級指標經過無量綱化標準化處理后,得到標準化矩陣:

表1 農民工對流出地農村人居環境改善影響評價指標及說明Tab.1 Impact assessment indicators and description of the outflow of peasant laborers living in rural areas to improve the environment

3.2 確定指標權重

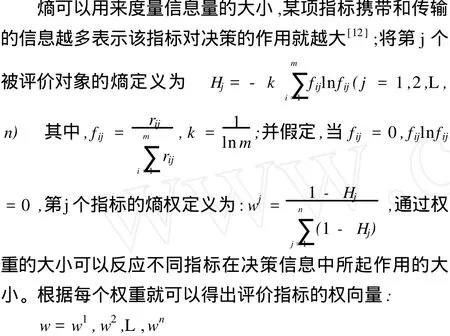

權重的確定對模型的評價結果有直接影響。為了使權重更加客觀、更為科學,本文運用熵權法來確定指標權重。熵的概念最早來自熱力學,是系統狀態不確定性的一種度量。在信息論中,熵值反映了信息的無序化程度,可用來度量信息量的大小。熵權則是反映在同一指標之間這些信息的競爭程度,如果這些信息相同,說明在這一指標反映不出評價之間的優劣[11]。這種確定指標權重的方法盡量避免了各評價指標人為因素的影響,使評價結果更具有科學性。

3.3 評價方法

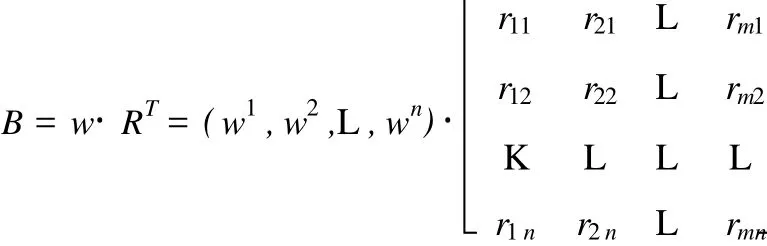

本文通過模糊綜合評價法,就農民工對流出地農村居住環境改善的影響進行綜合評價,該方法能夠確定農民工對流出地居住環境改善的影響程度。由標準化評價矩陣R和指標權向量w,運用模糊數學理論得出綜合評判模型:

式中,*為加權平均型,其特點是綜合評價了每一種因素對評判結果的貢獻。模糊算子有多種,如全面制約型,乘積取大型、均衡平均型等,但為了充分利用矩陣R中的全面信息并使結果全面性,本文采用加權平均型的*算子。根據這種算法,bj值越大代表農民工對這個指標的影響越大,反之越小。

4 實證分析

4.1 數據來源與指標賦值

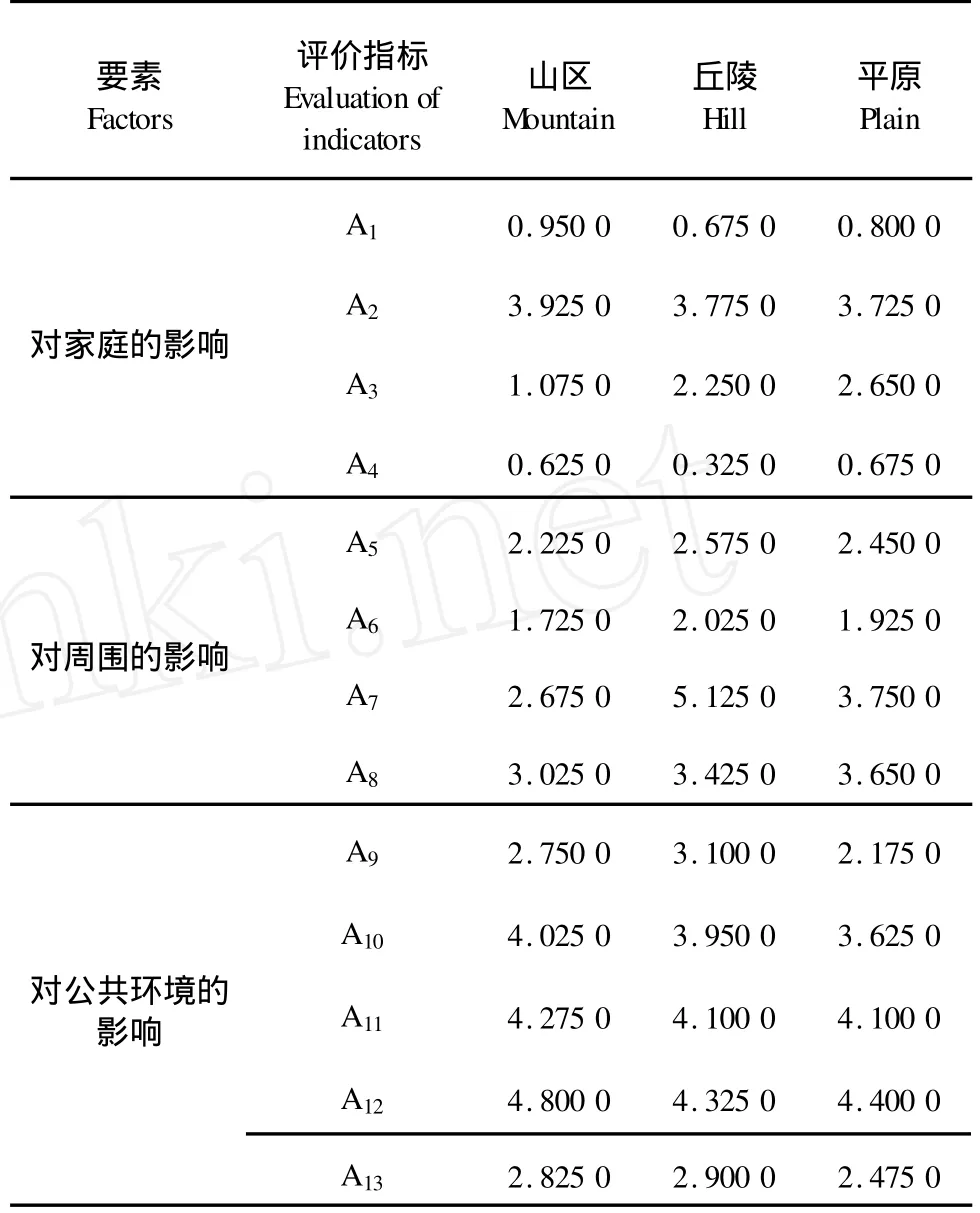

本文所采用數據均為實地調查所得,根據四川省的三個不同地域,即:山區、丘陵、平原選擇代表市縣進行調查。2009年7月,本研究小組分別在三個地區展開調查,共調研問卷150份,其中有效問卷140份,每個地區各抽取有效問卷40份。根據各指標的賦值情況,對指標數值進行處理,計算得到各評價指標的相關數據,如表2所示。

表2 農民工對流出地人居環境改善影響的相關數據Tab.2 Impact of data on the outflow of peasant laborers to improve the living environment

4.2 綜合評價結果

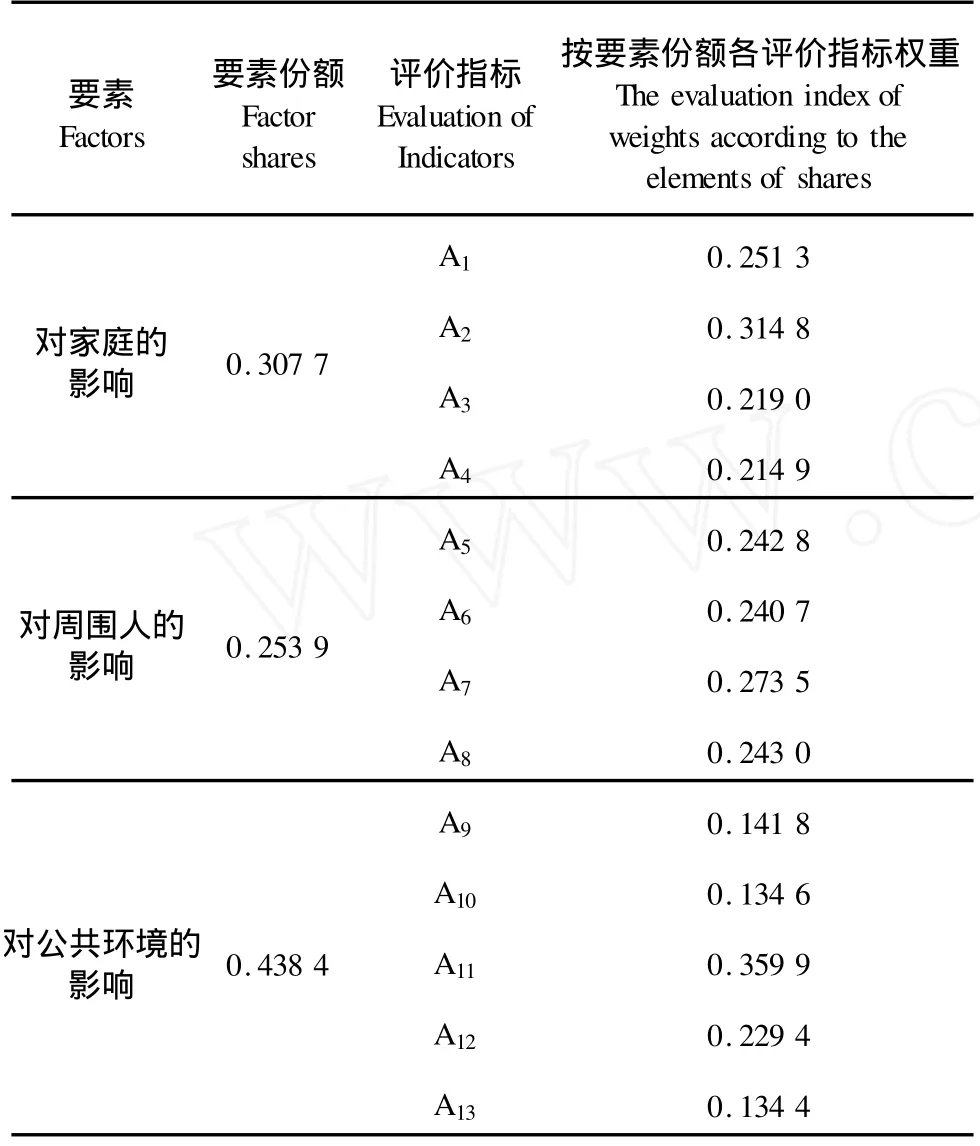

運用EXCEL2003版對所調查數據進行標準化處理,然后根據熵權法計算出各指標權重,得到評價指標權向量為:w=(0.071 0,0.089 0,0.061 9,0.060 8,0.063 9,0.063 3,0.072 0,0.063 9,0.064 4,0.061 1,0.163 5,0.163 5,0.061 0)

4.2.1 對山區、丘陵、平原三個不同地區的整體評價

將表3的數據按區域類型(山區、丘陵、平原)進行標準化處理,根據已經計算的指標權重,對三個地區進行整體評價,計算結果為

B=w·RT=(0.609 2,0.492 7,0.372 9)

根據 B值,農民工對各類地域農村人居環境改善分別的影響大小順序為(由大到小):山區、丘陵、平原。

4.2.2 對各要素的綜合評價

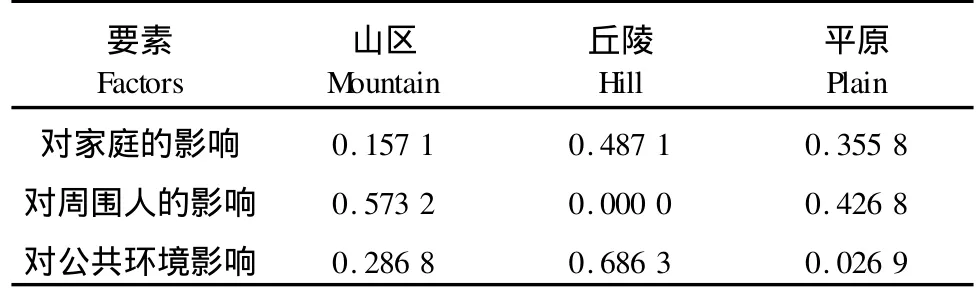

為分析農民工對流出地人居環境改善分別的影響程度,現將各指標權重進行合并處理,結果見表3所示。根據按要素分各評價指標獲得的權重,以山區、丘陵、平原的數據為基礎,按要素進行模糊綜合評價,其結果見表4。

4.3 分析討論

如果某個評價指標的熵值小、熵權大,說明該指標對決策的作用比較大,對評價結果有較大影響。從計算的各指標熵權值來看,對畜禽糞便的處理和種植花草樹木的目的這兩個指標對評判結果影響較大,而住房條件是否改善和對公共設施的關心程度對評判結果影響較小。由表4計算結果可知:

表3 評價指標按要素份額的指標權重Tab.3 Evaluation of indicators'weight according to the factor share

表4 農民工對流出地人居環境改善影響按要素綜合評價結果Tab.4 Effective results of comprehensive evaluation by the elements on the outflow of peasant laborers to improve the living environment

(1)總體評價。根據B值得知,山區、丘陵、平原三個地區的評價值分別為0.609 2,0.492 7,0.372 9。農民工對山區的影響最大,丘陵次之,平原最小,這與預期結果剛好相反。說明山區農村最具有改進的潛力,雖受到經濟基礎和地域類型的條件限制,但只要為其提供更多的致富途徑,依然能夠使其改變這種落后的局面。

(2)在對家庭影響方面和對公共環境影響方面,農民工對丘陵的影響值都明顯高于平原和山區,丘陵的影響值分別為0.487 1和0.686 3,而對平原和山區的影響值較小,分別為0.355 8,0.026 9和0.151 7,0.286 8。平原地區一直都處于經濟相對發達的水平,其每個家庭的基本條件和村內的公共環境都相對較好;但山區由于其整體經濟相對落后,農民外出務工所帶回的經濟收入不能從根本上迅速地改變其較差的家庭條件和公共環境。因此,農民工的外出打工對這兩方面的影響并不明顯。相對平原、山區而言,丘陵地區整體環境水平處于二者之間,因而,在這兩方面具有大量的可變空間。

(3)在對周圍人影響方面,山區和平原的影響值不差上下,分別為0.573 2和0.426 8,但對丘陵地區的影響卻基本為零。究其原因,可能是因為丘陵地區整體水平處于中間狀態,且各家各戶的生活條件基本持平,因而,農戶彼此之間不會產生影響。因此,在丘陵地區農民外出務工幾乎不影響其周圍人。

5 對 策

綜上所述,四川省農民工對其平原和丘陵地區人居環境的局部影響較大,但對其山區的整體影響最大。因而,要進行有針對性的引導和扶持,實施地方適用性政策。

5.1 加大對貧困地區的投入力度,改善人居環境

由于貧困地區農民致富能力差和資金缺乏,加上自然條件的限制,導致貧困地區農村人居環境較為惡劣,政府應該加大對其的物質投資,加強對丘陵和山區基礎設施的建設,保證這些地區均能享受到農村公共服務設施;另外,政府應該拓寬農民工的就業途徑,鼓勵農民工返鄉創業,由此帶動其他農戶發展農村經濟。

5.2 加強宣傳教育,重視對農民工的科普知識教育

由于受到文化水平等的限制,當前還有許多農民的環保意識相當匱乏,必須加強對村民的宣傳教育。尤其要重視對農民工的知識宣傳教育,利用各種宣傳載體多層次、多形式地普及環保知識,培養他們健康文明的生產、生活方式,讓影響力巨大的農民工在提高自身素質的同時,也能夠起到積極帶頭的作用。

5.3 合理規劃環境,強化農村環境監管體系

合理確定村莊環境整治的具體項目,在此基礎上提出實施計劃以及運行維護管理建議。與此同時,各環保部門,尤其是縣級環保部門要建立和完善農村環境監測管理體系,加大環境執法力度,雙管齊下,才能從根本上改變農村人居環境落后的面貌。

References)

[1]C A Doxiad.Ekistics:An Introduction to the Science of Human Settlements[M].New Y ork:Oxford University Press,1968.

[2]吳良鏞.人居環境科學導論[M].北京:中國建筑工業出版社,2001:38-40.[Wu Liangyong.Habitat Environmental Science[M].Beijing:China Building Industry Press,2001:38-40.]

[3]張博野,曾菊新.新農村建設中的人居環境優化研究[J].湖北社會科學,2008,(4):48-51.[Zhang Boye,ZengJuxin.The Research on the Optimization of Human Settlements in New Rural Construction,2008,(4):48-51.]

[4]威廉·麥克唐納,(德)麥克爾·布朗嘉特.從搖籃到搖籃:循環經濟設計之探索[M].中國21世紀議程管理中心、中美可持續發展中心譯.上海:同濟大學出版社,2005.[William Mcdonough,Michael Braungart.From the Cradle to Cradle-Designed to Explore Recycling Economy[M].Translated by China's Agenda 21 Management Center,China-US Center for Sustainable Development,2005.]

[5]高履泰.人居環境的改善[J].華中建筑,1997,(11):54.[Gao Lutai.The Improvement of Living Environment[J].Huazhong Architecture,1997,(11):54.]

[6]俞正聲.為改善人居環境作出新貢獻[J].中國房地產信息,1999,(11):9.[Yu Zhengsheng.Making New Contributions to Improve the Living Environment[J].China Real Estate Information,1999,(11):9.]

[7]陳秉釗.可持續發展中國人居環境[M].北京:科學出版社,2003.[Chen Bingzhao. ForSustainableDevelopmentofChina Habitat Environment[M].Beijing:Science Press,2003.]

[8]趙永剛,徐立敏,盧紅衛.淺談農村人居環境建設[J].安徽農業科學,2006,(34):6580-6584.[Zhao Y onggang,Xu Limin,Lu Hongwei.Discussion on the Construction of the Rural Living Environment[J].Journal of Anhui Agricultural Sciences,2006,(34):6580-6584.]

[9]馮戈.關于新農村人居環境治理規劃編制工作的新思考[J].科技資訊,2008,(13):196.[Feng Ge.New Thinking on a Management Plan for the Preparation of the New Rural Living Environment[J].Science&Technology Information,2008,(13):196.]

[10]劉藝梅,楊錦秀,楊啟智,等.基于熵權的農民工對流出地影響的模糊綜合評價:以四川省為例[J].農業技術經濟,2008,(4):26-33.[Liu Y imei,Yang Jinxiu,Yang Qizhi,et al.Fuzzy Quality Synthetic Evaluation Based on The Entropy Power on The Influence of Peasant Laborers to The Exported Area:Take Sichuan as An Example[J].Agricultural Technology Economy,2008,(4):26-33.]

[11]邱菀華.管理決策與應用熵學[M].北京:機械工業出版社,2002:193-195.[Qiu Wanhua.Management Decision and Application Entropy Study[M].Beijing:Mechanical Industry Publishing House,2002:193-195.]

[12]周輝仁,鄭丕諤,張揚,等.基于熵權法的群決策模糊綜合評價[J].統計與決策,2008,(8):38.[Zhou Huiren,Zheng Pi'e,Zhang Yang,Qin Wanfeng.Fuzzy Quality Synthetic Evaluation ofGroup Decision-making Based on Entropy Power Method[J].Statistics and Decision-making,2008,(8):38.]

[13]于水.試析農村基礎設施建設的監督[J].管理觀察,2008,(8):35-38.[Yu Shui. Try to Analysis on the Supervision of the Construction of Rural Infrastructure[J].Administration and Observation,2008,(8):35-38.]

[14]徐鐘.富順縣獅市鎮土地整理與新農村人居環境建設研究[D].成都理工大學碩士論文,2007.[Xu Zheng.Research on Land Consolidation and Construction of new living Environment in Rural areas in Shishi T ownof Fushun County[D].Chengdu Universityof Technology Master's Thesis,2007.]

On Impact Study of the Outflow of Peasant Workers in Rural Areas to Improve the Living Environment

YANG Jin-xiu ZHAO Xiao-ge

(School of Management&Economics,Sichuan Agriculture University,Ya'an Sichuan 625014,China)

With the large number of peasant workers moving out,the rural economy,politics,the living environment and so on have been seriously affected.This study is intended to take Sichuan Province as an example,through making surveys and interviews in the different regions to build the corresponding index evaluation system.The paper systematically analyze the impact of the outflow of peasant workers to improve the living environment in rural areas with the use of fuzzy comprehensive evaluation method.The result shows that the flow of peasant workers has the greatest impact on the improvement of mountain habitat environment,followed by the impact on hills,plains minimum.On the aspect of the impact onfamilies and on public environment,the impact of peasant workerson the hills is significantly higher than the impact on plain and mountain.On the aspect of the impact on those around them,the impactson mountains andon plains are basically the same,but the impact of hilly areas is basically zero.Therefore,firstly the government should increase investment to the poverty-stricken areas and broaden the avenues for employment of peasant workers.Secondly,strengthen publicity and education,and pay attention to science education for peasant workers.Thirdly make rational planning for the environment and strengthen the rural environment monitoring system.

Sichuan Province;peasant workers;living environment in rural areas;Fuzzy comprehensive evaluation

X32

文章編號 1002-2104(2010)08-0022-05 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2010.08.004

2010-04-26

楊錦秀,博士,教授,博導,主要研究方向為農村經濟。

*本文為國家社科基金項目“西南地區農民工對流出地新農村建設的影響研究”(編號:08BJY100)的部分研究成果。

(編輯:溫武軍)