自平衡試樁法和錨樁試樁法的對比分析

邊建林 趙升峰

(1.鐵道第三勘察設計院集團有限公司,天津 300142;2.南京地質工程勘察院,江蘇南京 210009)

傳統的靜載荷試樁法費力、費時、費錢,美國西北大學教授Osterberg研究成功了一種新的靜荷載試樁法,近年來已在美國各州廣泛應用。東南大學土木工程學院以龔維明教授為主的研究團體結合中國工程實際,對此方法進行了優化,并總結出了“自平衡試樁法”。由于其加壓裝置較為簡單,無需占用試驗場地,試驗操作又較為方便,費用較低,且能直接測定樁的側阻與端阻,獲得了工程界的好評。自平衡試樁法已成功應用于潤揚長江大橋、杭州灣跨海大橋、蘇通大橋、南京長江第三大橋等重大工程的鉆孔灌注樁承載力測試中,是一種可靠、經濟、適用性強的樁基承載力測試技術。

1 工程概況

某黃河鐵路特大橋設計全長4 011.86 m,主橋下部為實體花瓶形墻式墩身,引橋橋墩為雙柱式墩身,均采用鉆孔灌注樁基礎形式。全橋共設計混凝土鉆孔灌注樁328根。在兩處代表性區域,各施工了一根試樁,并分別采用錨樁法和自平衡試樁法進行靜載荷測試。通過試樁為樁基礎設計提供依據,并驗證灌注樁施工工藝的可行性。試樁有關參數見表1。

表1 試樁參數

2 試樁方法及原理

2.1 錨樁法

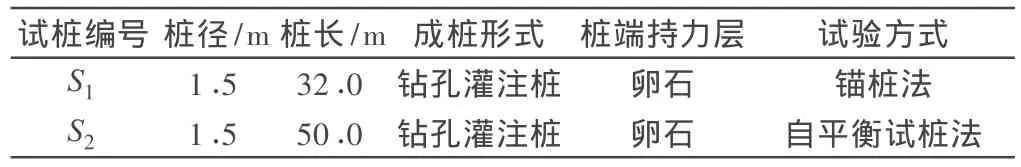

圖1 錨樁法加載示意(單位:cm)

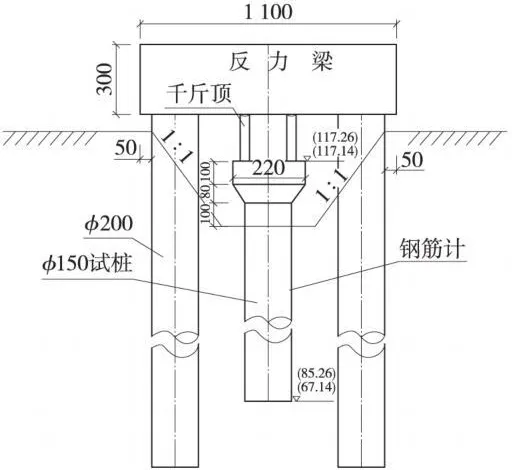

S1試樁加載試驗采用“二錨一”錨樁-混凝土反力梁法進行,見圖1。每根錨樁設計直徑為2.0 m,長度為60 m。用5×800 t油壓千斤頂在樁頂對試樁分級施加荷載,通過預埋在樁身內的鋼筋應力計測出每級荷載作用下相應截面的應力。在樁身同一截面對稱布置4個鋼筋計,按土層分布共設6個斷面,如圖2所示。

圖2 S1試樁鋼筋計布置示意(單位:m)

2.2 自平衡試樁法

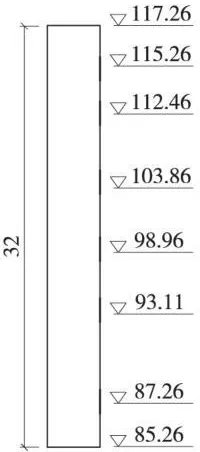

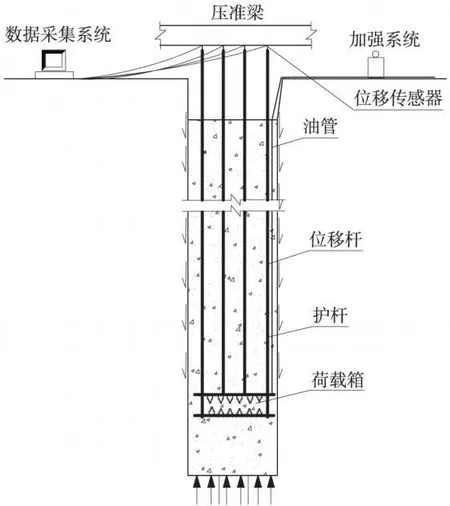

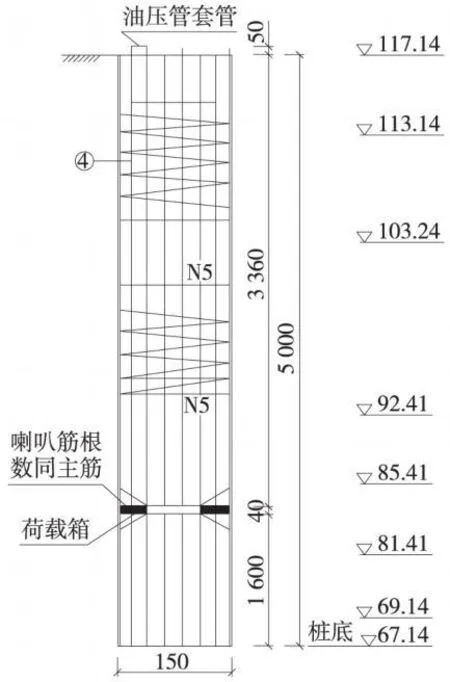

S2樁采用自平衡測試法,是利用預埋在樁身的荷載箱進行鉆孔樁靜載試驗的方法。試驗時,在地面通過液壓泵對荷載箱內腔施加壓力,將箱蓋與箱底推開,從而調動樁周土的摩阻力與端阻力,直至破壞。其測試原理見圖3。荷載箱距樁端距離16.27 m,沿樁身設5層鋼筋計,每截面對稱布置4個,見圖4。

圖3 自平衡法測試原理

3 測試結果

3.1 錨樁法試驗結果

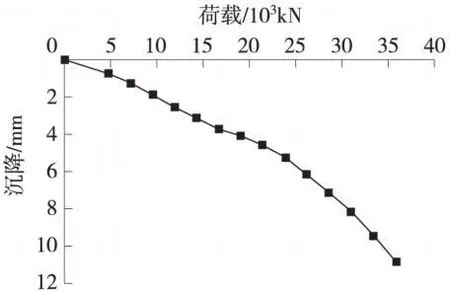

該試樁采用慢速維持加載法最大加載值36000 kN,每級加載值為最大荷載的1/15。試驗得到的Q-S曲線見圖5。根據各級荷載作用下測得的樁端應力,可計算出樁端阻力占樁頂荷載的比例,見圖6。

圖4 S2試樁鋼筋計布置示意(單位:cm)

圖5 樁S1的Q-S曲線

圖6 樁端阻力占樁頂荷載比例

3.2 自平衡法試驗結果

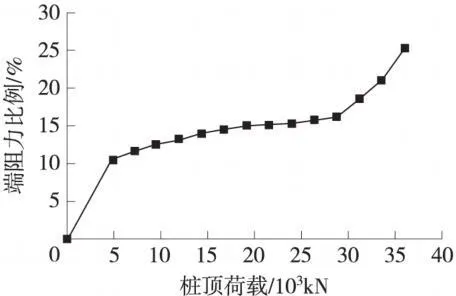

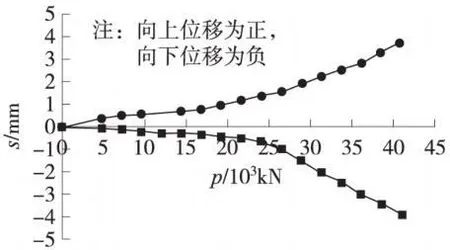

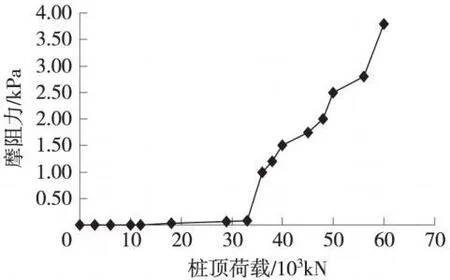

自平衡法靜載試驗得到的荷載箱上部和荷載箱下部的荷載-位移關系曲線見圖7。根據各級荷載作用下測得的樁端應力,可計算出樁端阻力占樁頂荷載的比例,見圖8。

圖7 自平衡法測試曲線

圖8 樁端阻力占樁頂荷載比例

4 兩種測試方法的比較及樁承載性能分析

4.1 摩阻力對比及分析

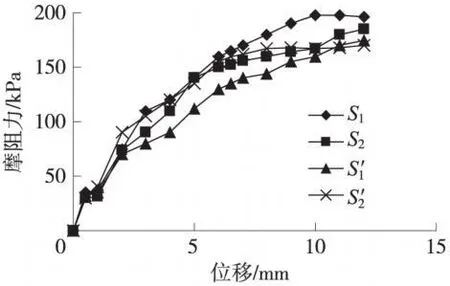

試樁S1、S2所處場地地層分布及力學性能基本相近,S1樁長32 m,S2上段樁長33.73 m,下段樁長16.27 m,取S2上段樁與S1樁的平均摩阻力進行對比。S1樁的加載方式為由樁頂豎直向下,樁側摩阻力為正摩阻力,S2樁的加載方式為由下往上(見圖3)。樁側摩阻力表現為負摩阻力,S1樁摩阻力的發揮順序為由上往下,S2樁摩阻力的發揮順序為由下而上。受力機理的區別最終體現為平均摩阻力-位移曲線的區別,為便于比較,采用雙曲線模型對二者進行擬合,見圖9。當樁頂(荷載箱)位移小于約5 mm時,樁S2的平均摩阻力大于樁S1的平均摩阻力;當位移超過5 mm時,樁S1的平均摩阻力才超過樁S2的平均摩阻力。這主要是由土層分布的差異和受力機理的差別所造成的,同一土層中負摩阻力應小于正摩阻力,但樁S2最先發揮的是強度較高的下部土層的負摩阻力,而樁S1最先發揮的是強度較低的上部土層的正摩阻力,因而出現初期平均負摩阻力大于平均正摩阻力的現象。隨著位移增大,整個樁段的摩阻力逐漸發揮出來,平均正摩阻力自然大于平均負摩阻力。取趨于穩定的位移12 mm進行比較,在中密卵石層中平均負摩阻力約為平均正摩阻力的0.84倍。

圖9 平均摩阻力對比

4.2 樁承載性能分析

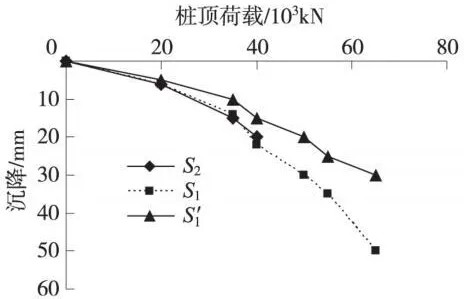

在樁承載力自平衡測試中,測定了荷載箱的荷載、垂直方向向上和向下的變位量以及樁體在不同深度的應變值。通過樁的應變和混凝土的應力-應變關系,可以計算出樁身軸力分布,進而求出不同深度的樁側摩阻力。利用荷載傳遞解析方法,將樁側摩阻力與變位量的關系、荷載箱荷載與向下變位量的關系,換算成樁頂荷載—沉降關系曲線,經轉換的樁S2的Q-S曲線及其與樁S1的對比見圖10。為便于比較,采用雙曲線模型對樁S1的Q-S曲線進行擬合(見圖10),樁S1、S2的Q-S曲線均呈緩變形,在起前半段兩條曲線非常接近,且S1在S2之上。但隨著荷載增加,S1的下降速率明顯快于S2,在S=12 mm時,S1落在S2之下,且隨著荷載增大,差距越來越大。若取S=30 mm進行對比,S2的承載力為59 500 kN,S1的承載力為48000 kN。S2比S1長18 m,樁頂沉降為30 mm時,S1的樁側摩阻力基本發揮出來,端阻力也得到發揮,端阻力占總荷載的比例達到22.46%(見圖7),呈摩擦端承樁特性。而S2的樁側摩阻力還未充分發揮,端阻力占總荷載的比例只有3.59%(見圖9),樁頂沉降基本由樁身壓縮引起,呈摩擦樁特性。

圖10 Q-S曲線對比

5 結論

(1)樁S1,S2的Q-S曲線均呈緩變形。由于樁長不同,2根樁的荷載-沉降變化規律有所區別。在起前半段,兩條曲線非常接近;在后半段,隨著荷載增大,S1樁的下降速率明顯大于S2樁。若取S=30 mm進行對比,S2的承載力為59500 kN,S1的承載力為48 000 k N。

(2)樁 S2比S1長18 m,當樁頂沉降為30 mm時,S1的樁側摩阻力基本發揮出來,端阻力占總荷載的比例達22.46%,為摩擦端承樁;樁S2的樁側摩阻力還未充分發揮,端阻力占總荷載的比例只有3.59%,樁頂沉降基本由樁身壓縮引起為摩擦樁。

(3)錨樁法(S1樁)的加載方式為由樁頂豎直向下,樁側摩阻力為正摩阻力,自平衡法(S2樁)上段樁的加載方式為由下往上,樁側摩阻力表現為負摩阻力;S1樁摩阻力的發揮順序為由上往下,S2樁摩阻力的發揮順序為由下而上。二者變化規律基本相似,取趨于穩定的同一位移S=12 mm進行比較,在中密卵石層中平均負摩阻力約為平均正摩阻力的0.84倍。

(4)在卵石層中摩阻力表現出明顯的應力軟化特性。

[1]龔維明,戴國亮.蔣永生,等.樁自平衡測試理論與實踐[J].建筑結構學報,2002,23(1):82-88

[2]黃生根,張曉煒,龔維明.后壓漿鉆孔灌注樁的荷載傳遞機理研究[J].巖土力學,2004,25(2):251-254

[3]樁基工程手冊編委會.樁基工程手冊[M].北京:中國建筑工業出版社,1995

[4]譚洪亮,趙鵬宇.大直徑樁樁頂加載自錨式測樁法[J].2008(2)

[5]張鐵富,王靖濤.鉆孔灌注樁承載力自平衡測試法[J].土工基礎,2008,22

[6]吳 鵬,龔維明,薛國亞,等.樁基承載力測試O-Cell法與自平衡法對比研究[J].建筑科學,2005,21

[7]龔維明.樁自平衡測試法工程應用[J].巖土工程界,1999(1)

[8]黃生根,梅世龍,龔維明.南盤江特大橋巖溶樁基試驗研究[J].巖石力學與工程學報,2004,23(5):809-813

[9]JGJ94—2008 建筑樁基技術規范[S]

[10]《基坑工程手冊》編委會.基坑工程手冊[M].北京:中國建筑工業出版社,1997