廣安蠶種生產微粒子病發生趨勢及原因分析

李武安

(廣安區蠶種場,四川 廣安 638550)

家蠶微粒子病是由微粒子原蟲孢子寄生引起的傳染性蠶病,它既可以通過食下傳染感病,也能夠通過胚種傳染給下一代蠶,微粒子病防治是蠶種生產的重要工作。廣安區蠶種場作為四川較早的桑蠶一代雜交種生產場,在微粒子病防治上有過成功的經驗,也有慘痛的教訓。筆者通過我場建場 50多年來的微粒子病防治工作剖析,來探討微粒子病在蠶種生產上的發病趨勢、形成原因和應對措施。

1 發病趨勢

我場始建于 1955年,1967年以前由于多種原因生產時斷時續,1967年開始連續生產至今。1981年制種首次突破 10萬張,1993年達到最高,全年制種 20萬張,之后開始下滑,到 2009年減少到 5萬張以下。1969年以前實行場內自有桑園養蠶制種,1969年開始原蠶區養蠶,1981年原蠶區養蠶制種超過總量的 90%,2002年開始全部依靠原蠶區養蠶制種。建場 50多年來,微粒子病呈現以下發病趨勢:

1.1 明顯的時段性

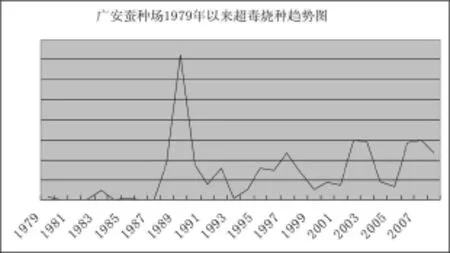

從建場開始到 1987年的 32年中,微粒子病較少發生。1979年實行母蛾微粒子病由地區統一檢驗以來,到 1987年 9年中有 5年沒有發生微粒子病超毒蠶種,其它年份超毒蠶種數量都很少;1988年爆發微粒子病,1989年微粒子病超毒燒種率最高,1990年開始下降,到 1993年恢復到較低水平;之后幾起幾落,分別于 1997年、2002年、2007年形成三個燒種高峰 (如圖)。

1.2 防治難度增大

1989年爆發微粒子病后,引起各方重視,采取措施很快就得到控制,恢復到較好水平,當時大家對微粒子病防治還很有信心。但 1997年以后,兩年好、兩年壞,長期維持較高燒種比例,頻繁出現燒種高峰,同樣的防治措施效果明顯下降,大家“談微色變”,幾乎失去了信心。

2 形成原因

2.1 蠶種生產條件越來越差

1969年以前,蠶種生產全部集中在場內養蠶制種,生產條件較好;1969年開始在原蠶區養蠶制種,但由于當時是生產隊集體養蠶,有專用蠶房,養蠶人員通過挑選和培訓,生產條件也還可以;1983年開始分戶養蠶,特別是 1987年蠶繭價格大幅上漲后,農民栽桑養蠶熱情大漲,原蠶區大量栽桑,有條件無條件、有技術無技術的農戶都養蠶,蠶種生產條件明顯不如從前;1992年以后蠶繭價格大起大落,栽桑養蠶效益不穩定,同時,農村勞動力就業門路增多,一些有知識、有能力的青壯年農民開始走出家門,外出務工經商,管桑養蠶人員素質下降;如今,在家養蠶的主要是 60歲以上的老弱病殘,生產人員整體素質更是大幅下降。所以,建場 50多年來,我場蠶種生產不論從桑葉條件、養蠶設施條件以及人員素質來看,都呈下降趨勢,這是微粒子病為害加重的重要原因。

2.2 生產經營越來越困難

1978年以前,蠶種場實行 “事業單位管理,定收定支,收支相抵,差額補貼”,不存在經濟壓力。1979年開始實行 “單獨核算,定額補助”,雖然經濟利益與生產經營掛鉤,但由于生產規模不斷擴大,經濟壓力也不明顯。到了 1997年,蠶桑行業快速滑坡、蠶種需求減少,蠶種生產量大幅減少,而人員多、機構大,一下子難以縮減,給種場運行帶來很大經濟壓力,為了維持運行,不得不壓低生產成本。生產投入的減少,直接影響到微粒子病防控工作,造成微粒子病的上升和蔓延。

2.3 防微控微工作越來越差

建場之初在場內制種,桑樹病蟲害防治、蠶沙及養蠶廢棄物處理都統一進行,蠶前、蠶中、蠶后及制種過程都實行嚴格的消毒防病制度,防微控微工作落實很好。原蠶隊集體生產時,養蠶人員較少、蠶接觸的范圍有限,技術力量隨生產增長而增加,消毒防病工作也基本能夠落實。分戶養蠶后,特別是 1987年養蠶農戶急劇增加后,養蠶人員技術水平大幅下降,種場技術力量相對不足,加之養蠶條件千差萬別,環境復雜,即使同樣的消毒防病工作效果也大打折扣。1997年生產規模縮減后,原蠶區內既養種蠶、又養絲繭蠶,還有棄桑不管的;或者春季養種蠶、夏秋季養絲繭蠶,甚至同一蠶季、同一農家院內有養種蠶的、也有養絲繭蠶的;更惡劣的還出現同一農戶養種蠶的同時又養絲繭蠶,種絲繭混養,嚴重影響防微控微效果。

2.4 病原污染越來越重

微粒子孢子與蠶屬于宿主與寄主關系,養蠶就可能帶來微粒子病原,特別是現行蠶種質量標準,一代雜交種允許帶毒合格,同一區域內種、絲繭蠶混養,蠶沙、病死蠶處理不當,很容易給原蠶區帶來病原物,造成病原擴散。還有野外昆蟲感病,人、畜、禽活動,加快了病原擴散。隨著養蠶時間的延長,環境中病原物污染越來越重。從九十年代開始,我場每年在消毒前普查樣鏡檢中發現,不但在蠶室、蠶具、養蠶環境樣中檢出微粒子孢子,而且在場辦公室、農戶沒養蠶的房屋、場內職工宿舍樣中都檢出了微粒子孢子。近年來,在一些野外昆蟲體內也檢出了微粒子孢子,種場及原蠶區環境微粒子病原污染十分嚴重。

3 應對措施

3.1 加強基礎建設,改善生產條件

基礎設施是落實微粒子病防控措施的重要條件,蠶種場應重視和加強蠶種生產條件改善工作,采取行政、經濟手段,充分利用各種支農政策、扶農項目,加大生產投入,加強原蠶基地建設,根據蠶桑產業發展規劃,蠶種供應需要,建立封閉式原蠶基地。在原蠶區內按蠶種生產技術要求建設優質桑園、小蠶共育室、養蠶專用蠶房、消毒池(灶)、蠶沙處理坑 (沼氣池)等,配備便于徹底消毒的蠶具、蔟具,培訓合格的養蠶人員。從桑葉條件、養蠶設施和技術力量等方面改善生產條件。

3.2 加強區域管理,凈化生產環境

3.2.1 合理規劃,適當集中桑園。加強桑樹培護管理,建立蠶種生產用桑園。對部分長期不管、樹勢衰退、病蟲害嚴重、雜樹叢生、房前屋后、主要交通路旁等不便管理的桑樹進行改種。同時搞好農業生產指導,嚴禁在原蠶區內種植容易滋生感染和傳播微粒子病原昆蟲的作物。

3.2.2 落實責任,提高桑樹利用。搞好原蠶區內的桑葉利用,對個別農戶無力養蠶、或者不愿養蠶,要通過土地調換或流轉落實管桑養蠶農戶,防止棄桑不管造成桑樹病蟲害發生而傳播病原。

3.3.3 加強管理,防止病原污染。搞好桑樹病蟲害預測預報,對原蠶區桑樹病蟲害實行統一防治。根據桑葉情況搞好養蠶計劃,如確需養絲繭蠶,必須搞好規劃,劃片安排,杜絕種絲繭混養,所用蠶種必須由種場提供無毒蠶種。加強原蠶區桑枝、蠶沙、養蠶廢棄物等管理和處理,防止病原擴散。

3.3 加強生產指導,防止蠶病感染

3.3.1 加強蠶前消毒。蠶前消毒要擴大到原蠶區所有養蠶戶;戶內不能局限于蠶室蠶具,要擴大到凡是通過人、禽、畜活動能夠傳播病原的所有場所及環境,特別是蠶沙、蠶具接觸過的地方;要注意蠶室屋頂、門窗縫隙等隱蔽處的消毒。

3.3.2 防止蠶期感染。小蠶共育、大蠶飼養中要做到桑葉全程消毒,防止病從口入;加強弱小蠶淘汰,及時處理病態蠶;精心飼養,提高蠶兒體質;堅持蠶期清潔衛生制度,洗手給桑、換鞋入室、及時消毒等,防止蠶期非養蠶人員、家禽、家畜進出蠶室,帶入病原。

3.3.3 搞好預知檢查。加強蠶種檢驗人員隊伍建設,做好預知檢查,做到各環節所抽樣品量足、代表性強、檢驗準確,檢驗結果出來后及時淘汰,防止帶毒蠶、繭、蛹、蛾混入而造成大量燒種。