來自西昌衛星發射中心的傳奇故事

新建成的三號工位

搶建2號工位

上世紀八十年代末兩顆“澳星”發射的合同是在大推力捆綁式火箭和發射工位均處于圖紙設計階段簽訂的。按照美國休斯公司要求,我國必須在16個月內建成一座現代化發射塔,并成功進行一次大推力火箭飛行試驗。中國航天面臨著背水一戰。當時,建造同等規模的發射工位,美國要用19個月,法國要用29個月。而合同規定我國必須在16個月內建成,如不能按時竣工,不僅要遭到罰款,甚至還會導致合同中斷!1989年美國“大力神”火箭的總設計師斯坦豪爾到中心考察,看到那一片亂石林立的河灘,看到人背、肩扛、毛驢拉的落后施工方式時,不無疑慮地說:“你們中國人是不是吃了鴉片,產生幻覺”。為了趕時間,中心調集數千軍民,齊聚發射場。發射場破土動工時,正值冬季。由于沒有現代化的機械設備,發射場坪的基礎施工就只有依靠推土機、拖拉機、大卡車、牛拉車、毛驢車和竹筐、背筐、鐵鍬、鐵鎬以及大量的人力來完成。原始工具與現代機械的有機結合,成為發射場上一道有中國特色的風景線。1990年斯坦豪爾再次來到中心,簡直不敢相信自己的眼睛,禁不住驚呼:“奇跡!中國人善于創造奇跡!”

建設中的二號工位

澳星保衛戰

1992年3月22日晚,“澳星”發射點火后緊急關機。此刻火箭在發射臺上已經錯位,裝有400多噸燃料的火箭隨時有爆炸的危險,衛星和發射場危在旦夕。此時,發動機還在噴射余火,發射臺嚴重缺氧,充滿毒氣。西昌航天人來不及戴防毒面具,用手絹捂著鼻子便沖向了發射臺,操作手王招華為了第一時間固定火箭,在沒有任何工具和防護設備的情況下用手操作,四個手指被燙得粘在了一起。在充滿毒氣的環境里,搶險隊員們在沒有工作梯的情況下,搭著人梯鉆進40厘米見方的火箭艙口,取出了20多個火工品,斷掉了近百個火工品電源,成功保住了衛星、火箭和發射場。據世界航天資料記載,像“澳星”發射出現的這種故障,搶險成功概率幾乎為零。國外航天界同行由衷贊嘆:“這是中國航天最成功的失利!”1992年8月14日,“澳星”再次發射圓滿成功。

低溫推進劑卸回

1997年6月5日,風云二號衛星發射前,發射場上空突然雷電交加,大雨傾盆,發射被迫中止,為了確保星箭安全,必須卸回低溫燃料。

由于火箭所用的低溫燃料中液氫的溫度是-253℃,液氧是-183℃,有人作過試驗,液氫在達到一定濃度時,一顆玉米粒大小的金屬從一米高處落下產生的能量就會引起爆炸。低溫燃料泄回不僅危險,而且流量控制必須非常精準,稍有不慎就會造成火箭燃料儲箱變形,導致火箭報廢。對此,加注操作手們進行精心計算,制定多套應急預案,用驚心動魄的8小時,把低溫燃料全部安全卸回儲罐,創造了世界航天史上低溫燃料加注后安全卸回的紀錄。接下來,又創造了低溫燃料重新加注并發射成功的新紀錄。

火箭燃料加注部門正在對加注燃料的調溫控制壓縮機進行檢修

嫦娥二號01指揮員顏利清

現代化的航天發射場

西昌衛星發射中心組建于1970年12月,下轄15個部站,主體位于四川省西昌市,發射場在冕寧縣,距西昌市約60千米,還有兩個測量站分別在宜賓和貴陽。此外,海南航天發射場已于去年正式開工建設,由中心負責建設、管理、使用。

中心主要承擔地球同步軌道衛星發射任務,同時具備發射多射向、高中低軌道和月球探測衛星的能力,是我國對外開放最早、發射衛星次數最多、唯一使用液氫液氧低溫推進劑的航天發射場。中心主要由測試發射、測量控制、通信、氣象和技術勤務保障五大系統組成。

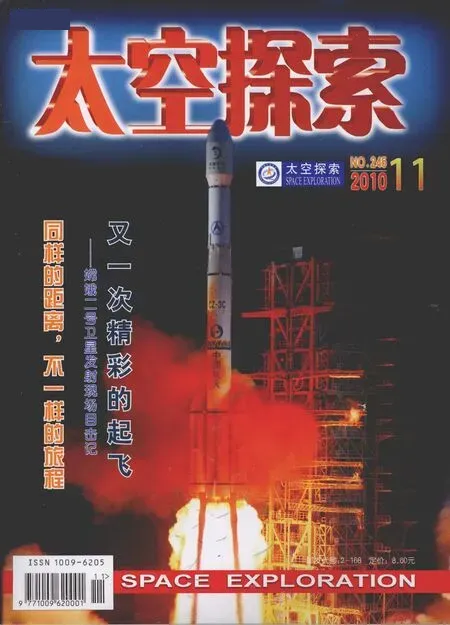

中心現擁有2座現代化的發射工位。3號發射工位于上世紀80年代初建成投入使用,先后創造了首次發射試驗通信衛星、實用通信衛星和國際商業衛星“三個第一”,被譽為“功勛塔”,2006年進行重建、2007年10月承擔了嫦娥一號衛星發射任務。2號發射工位于1990年建成,由活動式勤務塔和固定式臍帶塔組成,可以全天候對火箭、衛星進行測試,被譽為“亞洲第一塔”。10月1日,嫦娥二號衛星將從這里發射升空。

為具備執行高密度任務的能力,近年來中心新建了衛星測試廠房、測發遠控樓和西昌指控大廳,大規模改造2號、3號發射工位,建成覆蓋五大系統的C3I系統,試驗任務IP專網網速達到萬兆并覆蓋所有參試崗位,中心信息化建設向自動化智能化發展。目前,中心可同時對3顆衛星、2枚火箭實施并行測試,年發射能力達到10次~12次。2009年,中心發射建筑群被評為新中國成立60周年百項經典暨精品工程。

嫦娥二號衛星在發射12秒之后,消防人員對發射架底座降溫