三峽—葛洲壩區域雷雨大風的衛星云圖識別模式

何明瓊,祁東平,汪應瓊,高 亮,陳 晨

(湖北省宜昌市氣象局,湖北 宜昌 443000)

三峽—葛洲壩區域雷雨大風的衛星云圖識別模式

何明瓊,祁東平,汪應瓊,高 亮,陳 晨

(湖北省宜昌市氣象局,湖北 宜昌 443000)

該文利用三峽站 1992年以來三峽—葛洲壩區域平均風速和瞬時風速資料,對其進行分析研究,根據研究區內雷雨大風的氣候特征、衛星云圖特征等得出研究區雷雨大風的辨別標準,對三峽—葛洲壩區域的雷雨大風及風災短時預報具有很好的指導意義。

雷雨大風;衛星云圖;識別模式

1 雷雨大風的統計特征

1.1 三峽—葛洲壩區域雷雨大風的氣候特征

自三峽氣象站 1992年建站以來,三峽—葛洲壩區域 (簡稱研究區,下同)觀測 10min平均風速達10m/s或瞬時風速 17.2m/s以上的大風共 79次,平均每年出現 5次,其中,受雷暴云團影響而產生的有53次,占 67.1%;因動量下傳造成的為 26次,占32.9%,約占 1/3。

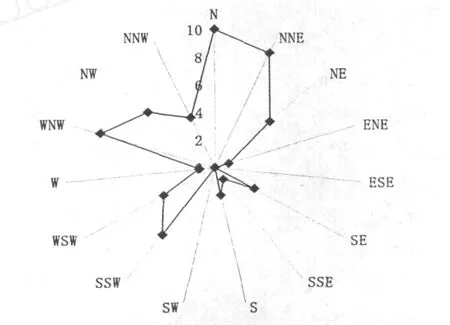

圖 1 1992—2006年研究區瞬時大風風力頻次

瞬時風速 17.2m/s以上的雷雨大風易造成嚴重風災,1992—2006年研究區出現 8級以上 (17.2m/s)的大風 46次,平均每年出現 3次,2001年出現的次數最多,達 8次。2004年 7月 9日 17時在三峽壩區樂天溪氣象站測得研究區最大瞬時大風 29.8m/s,達 11級,可見研究區雷雨大風之頻繁,其造成的災害十分嚴重。各等級雷雨大風出現頻次見圖 1。分別統計三峽壩區樂天溪、壇子嶺、楓箱溝氣象站出現的雷雨大風個例,其風向頻率分布如圖 2。

圖 2 1992—2006年研究區瞬時大風風向分布

從圖 2可知,研究區雷雨大風風向以偏北風為主,其中,北風和東北偏北風次數最多,表明冷空氣路徑以北路和偏東路為主。分析表明,動量下傳大風除一次為東南風外,其它均為偏北風。

1.2 研究區雷雨大風的穩定度特征

據研究[1],k指數、SI指數具有如下特征:

普查研究區Micaps資料完整的雷雨大風個例發生前 T-lnP圖各參數特點得知,非動量下傳造成瞬時大風在 17.2m/s(8級)以上的過程,k指數、SI指數具有較明顯的特征,見表 1。

表 1 2000—2005年研究區非動量下傳雷雨大風穩定特征

2000—2006年研究區非動量下傳雷雨大風共出現 24次,其中 21次具有較統一的穩定度特征,即k指數 >25;SI指數 <0;Qse850-Qse500>3;前三項絕對值的和 >36。另外 3次出現在春季 3-4月及初夏 5月,此時天氣回暖明顯,當有較強冷空氣南下時,冷暖空氣交綏容易出現雷雨大風天氣,對氣層穩定度條件要求弱。

2 研究區雷雨大風的衛星云圖特征

分析研究區Micaps資料完整的 2000—2006年瞬時風在 8級以上 (≥17.2m/s)雷雨大風衛星云圖特征,除高空動量下傳、云圖上反映為晴空外,其它過程云圖上均有較明顯的云系,主要為帶狀云系、雷暴單體、渦旋云系外圍的入流云帶。帶狀云系及雷暴單體造成的雷雨大風為偏北風,渦旋云系外圍的入流云帶造成的雷雨大風為偏南風。

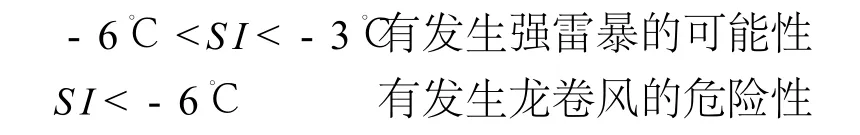

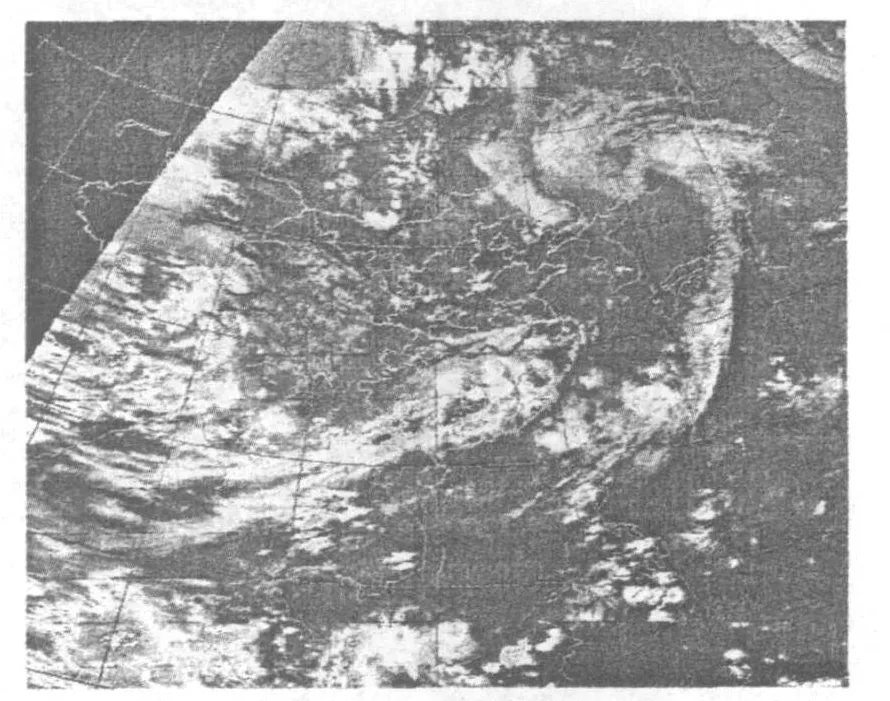

2.1 帶狀云系

造成研究區雷雨大風的云系以帶狀云系次數最多,占 42.3%。其南部邊界光滑,一般在研究區北部有密實的對流單體,受高空引導氣流影響,帶狀云系緩慢南壓,云帶中研究區附近的對流單體隨之南壓影響三峽壩區,造成雷雨大風、短時強降水等強雷暴天氣。有時帶狀云系中的對流單體很強,而有時較弱。

圖 3 2001年 8月 7日 17時紅外云圖

2.2 雷暴單體

在三峽壩區的西北、西南、東北有雷暴單體生成,并向壩區一帶移動,受其影響,產生 8級以上的瞬時雷雨大風天氣。此種類型占 30.8%。

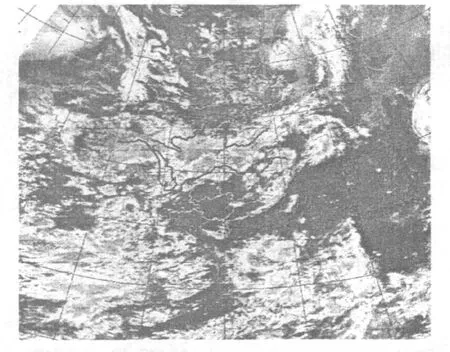

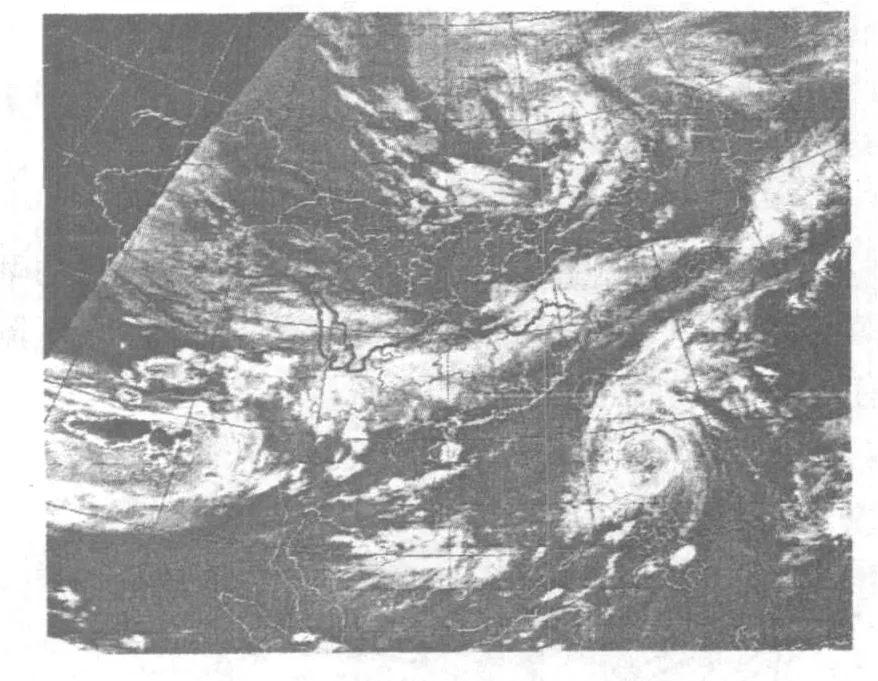

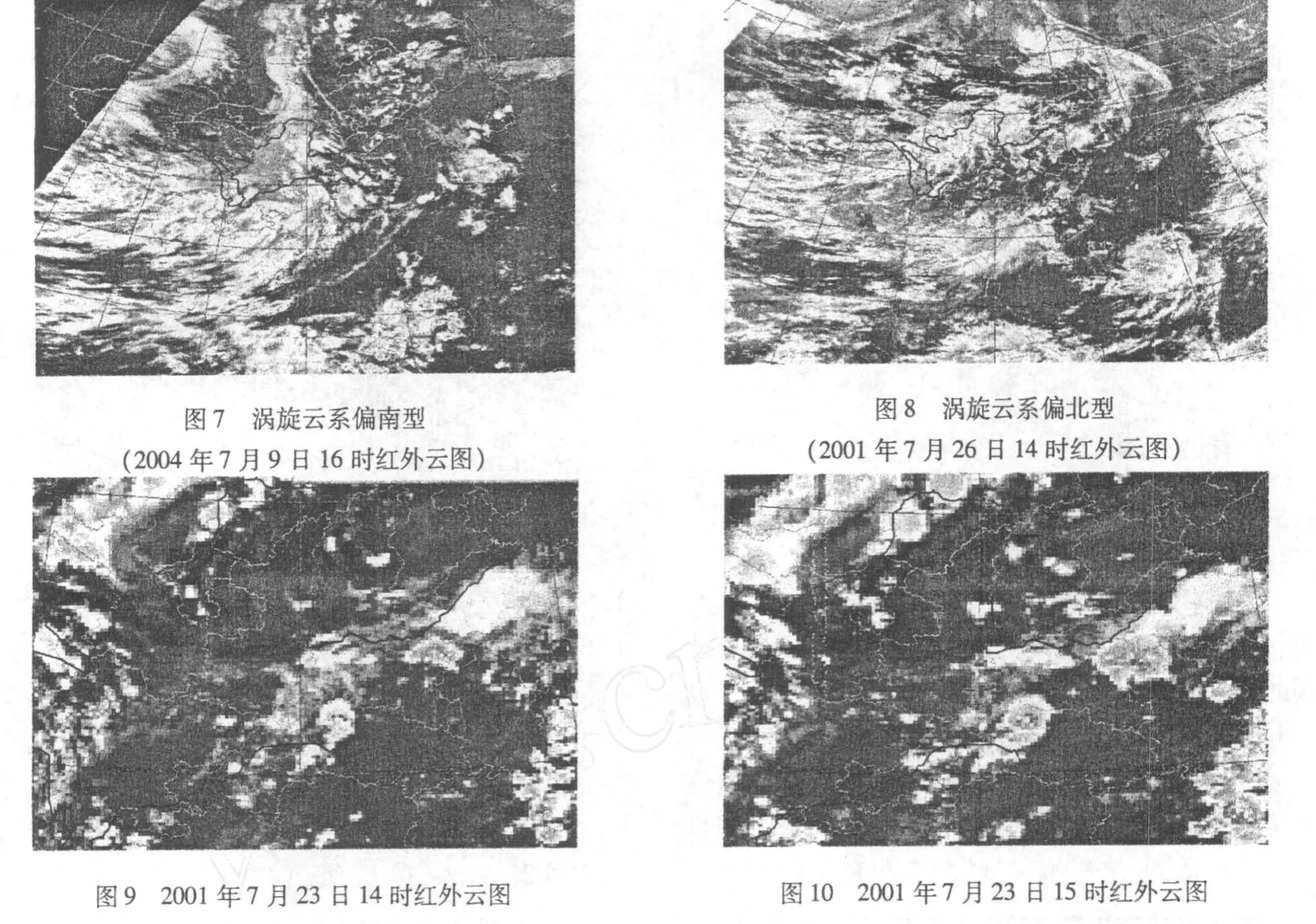

2.3 渦旋云系外圍的入流云帶

在四川盆地以南或以北有渦旋云系東移,云系外圍有一支入流云帶向三峽壩區伸展,云帶中產生小雷暴單體,受其影響,三峽壩區出現雷雨大風天氣。此類型占 19.2%。

圖 4 2004年 7月 5日 16時紅外云圖

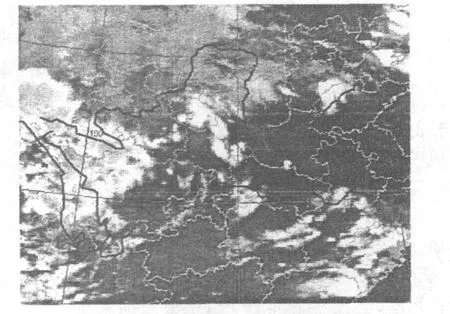

2.4 逗點云系

三峽壩區 2000-2006年出現的雷雨大風過程,僅一次為逗點云系,但其造成的天氣劇烈。2001年7月 23日下午,受逗點尾云系影響,三峽壩區出現短時強降水及雷雨大風,其中,樂天溪氣象站測得6h降水 51.2mm,壇子嶺風景區氣象站測得瞬時雷雨大風 25.4m/s,達 10級。

圖 5 2004年 5月 18日 19時紅外云圖

3 研究區雷雨大風的云圖識別模式

3.1 研究區雷雨大風環流條件

雷雨大風等強對流天氣,由中小尺度系統造成。中小尺度對流性天氣系統一般都出現在相應的天氣尺度系統中。普查研究區雷雨大風過程發生前的天氣學環流特征,高空環流形勢概括為:

3.1.1 “西北氣流型” 主要特征:從低層到高層壩區在一致的西北氣流控制中。500hPa等壓面上,河套西部、陜南、川東至鄂西為強勁的西北氣流,并有一支≥13m/s的西北風風速軸,且伸展至偏南緯度。西風槽線約位于 114°E附近,槽后冷平流顯著,大氣斜壓性強。通常預報員稱這種天氣形勢下的大風為“動量下傳”。

圖 6 2004年 6月 28日 19時紅外云圖

3.1.2 “西南氣流型” 主要特征:從 700~500hPa,壩區處在一致強西南氣流控制中。

500hPa在 105°E以東 ,35°N以南 ,受一致西南氣流控制。春季西南急流位于:貴陽、懷化、長沙、南昌一線以北,恩施、宜昌、漢口一線以南。夏季,急流位置相應北移。

700hPa春季,切變線位于漢口、成都一線以北,西安、成都一線以南。西南急流位于貴陽、懷化、長沙一線以北,重慶、恩施、宜昌一線以南。夏季,急流位置相應北移。

3.1.3 “東風波型” 主要特征:500hPa副熱帶高壓較強盛,位置偏北。副高控制長江流域,脊線在 30°N以北,脊線在 30°N以北,588線達 35°N或以北地區。30°N以南為一臺風倒槽或東風波動。地面圖上一般受暖低壓或暖倒槽控制,弱冷鋒入暖倒槽或暖低壓,大風天氣產生。或者,地面無冷鋒南下,大風天氣發生在暖低壓內。

研究區雷雨大風的地面環流形勢為:

一是華北變性高壓底部或后部,即東高西低型明顯;或暖倒槽中的大風、雷雨大風天氣過程。此類從 850~500hPa為一致的西南氣流,暖平流明顯且很強;地面為暖低壓控制,東高西低形勢明顯。大風或是雷雨大風天氣發生在暖區內的回暖過程中。這類大風多發生在與熱力原因相聯系的午后至傍晚,具有明顯的時間分布特征。

二是冷鋒入暖倒槽的大風、雷雨大風天氣過程。由于天氣過程發生前回暖明顯,三峽壩區地面暖倒槽發展。此時,如有冷空氣南下,大風天氣發生在冷空氣影響的升壓過程中。表現為:地面ΔP3和ΔP24都呈現降后升。其觸發系統是冷鋒,有的過程疊加了中尺度輻合線或氣旋性環流。這類大風天氣過程因與冷鋒觸發相聯系,因而可發展在 1d內的任何時刻,沒有明顯的時間分布特征。

3.2 研究區雷雨大風穩定度條件

由 1.2的分析可知,在 6-9月出現的非動量下傳類瞬時雷雨大風,具有較明顯且一致的穩定度特征 ,即 :k指數 >25;SI指數 <0;Qse850-Qse500>3;上述三項絕對值的和 >36。

3.3 研究區雷雨大風云圖特征

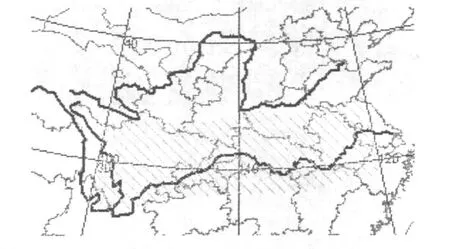

模式 1:在以下陰影區中有帶狀云系:即在河套以南至 28°N以北有帶狀云系,云帶中在研究區附近有對流單體,見圖 11。

圖 11 帶狀云系模式關鍵區

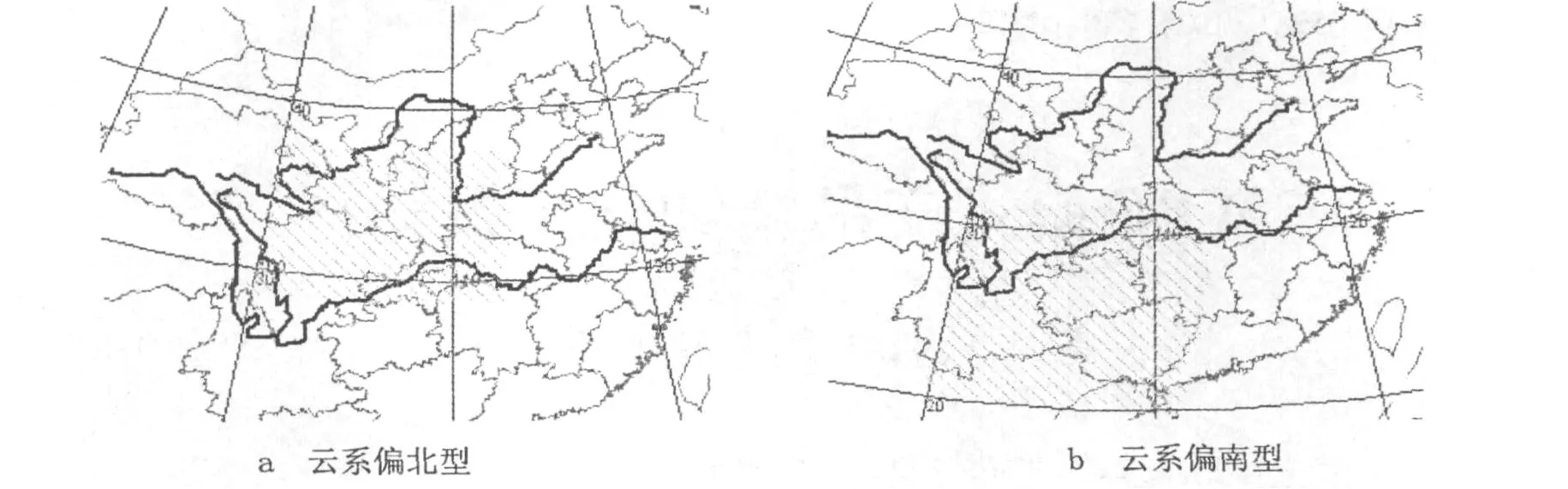

模式 2:在圖 12陰影區中有渦旋云系,其外圍入流云帶向三峽壩區一帶伸展或者匯合。

模式 3:在圖 13陰影區中有雷暴單體:即在研究區西南有雷暴單體北抬并向東北方向移動、西北有雷暴單體南壓并向東南移動、東北有雷暴單體南壓并向西南移動。

3.4 研究區雷雨大風識別標準

圖 12 渦旋云系模式關鍵區

圖 13 雷暴單體模式關鍵區

3.4.1 非動量下傳類 ①08時高空、地面天氣形勢滿足雷雨大風環流條件;②6-9月 08時 T-lnP圖上:k指數 >25;SI指數 <0;Qse850-Qse500>3;上述3項絕對值的和 >36。③關鍵區出現帶狀云系、雷暴單體或渦旋云系外圍入流云帶向研究區匯合。

滿足以上 3條,則預報研究區午后到傍晚有 8級以上瞬時雷雨大風出現。

3.4.2 動量下傳類 從低層到高層壩區在一致的西北氣流控制中。500hPa等壓面上,河套西部、陜南、川東至鄂西為強勁的西北氣流,并有一支≥13m/s的西北風風速軸,且伸展至偏南緯度。西風槽線約位于 114°E附近,槽后冷平流顯著,大氣斜壓性強。

出現以上情況,則預報研究區有 10min平均風在 10m/s以上或瞬時風在 8級以上的大風出現。

P407

B

1003-6598(2010)增刊-0007-05

2010-09-10

何明瓊 (1966-),女,高工,主要從事天氣預報技術與方法研究。