湘北近半個世紀高溫天氣的氣候變化特征

鄒錦明,劉敬收,龔丹紅

(湖南省益陽市氣象局,湖南 益陽 413000)

湘北近半個世紀高溫天氣的氣候變化特征

鄒錦明,劉敬收,龔丹紅

(湖南省益陽市氣象局,湖南 益陽 413000)

選取安化代表山區、桃江代表丘陵、南縣代表湖區,來分析湘北地區高溫天氣的氣候變化特征,對這 3個代表站1959-2009年日極端最高氣溫≥35℃、≥37℃的高溫天氣進行統計分析。結果表明:湘北高溫天氣具有明顯的年際變化、月際變化、地域變化和年代際變化特征,高溫集中出現在 7-8月,高溫熱害過程 20世紀 60、70年代較多,80、90年代逐漸減少,本世紀以來明顯增加,呈現從山區向湖區減少的趨勢。對湘北高溫天氣特點的成因進行了初步分析,認為造成湘北高溫天氣的主要天氣系統是副熱帶高壓,地域變化則是由地形和下墊面差異引起的。

湘北;高溫天氣;氣候特征;成因

1 引言

近百年來,地球氣候正經歷著以全球變暖為主要特征的顯著變化[1-2]。高溫天氣已經成為一種主要的災害性天氣。高溫影響人體的健康,對農業、交通、建筑、旅游等行業都造成不利的影響。特別是持續高溫天氣,往往引發大面積干旱,致使河流斷流,山塘水庫干涸,造成農業用水和城市供水供電緊張,給社會經濟發展帶來重大的危害。我國學者任福民等分析了 1951-1990年中國極端氣溫變化特征[3],發現我國極端氣溫的變率和變化趨勢存在明顯的季節性和地域性差異。湘北地形復雜,西有雪峰山脈,東為洞庭湖盆地,中為丘陵地帶,氣候多樣,同緯度間氣溫差異大。本文選取安化代表山區、桃江代表丘陵、南縣代表湖區,通過統計分析這三個站點近半個世紀的高溫天氣,來闡述湘北高溫天氣的氣候變化特征,并初步揭示湘北高溫天氣的成因,為今后湘北高溫天氣的預報預警提供依據。

2 高溫天氣的氣候變化特征

2.1 高溫天氣概況

據統計,51a來 (1959-2009)湘北每年都有高溫天氣出現,極端最高氣溫分別為安化 41.2℃(1971年 7月 26日 )、桃江 40.0℃(1961年 7月 24日 )、南縣 39.5℃(1971年 7月 21日)。≥35℃的高溫天氣最早出現的時間為 4月 10日 (1969年安化),結束最晚的日期為 10月 12日 (1985年安化、桃江)。≥37℃的高溫天氣最早出現的時間為 6月8日 (1988年安化),結束最晚的日期為 9月 22日(2008年安化、桃江)。

2.2 高溫天氣年際變化

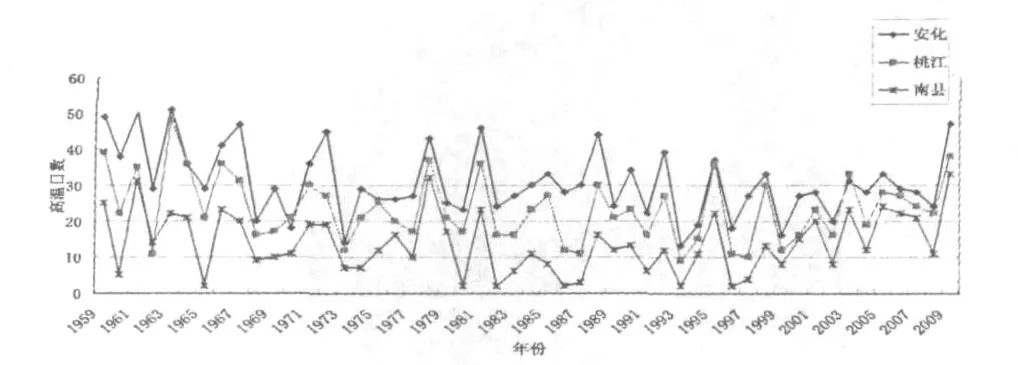

從圖 1可以看出,湘北≥35℃高溫日數的年際變化比較明顯,安化、桃江出現最多的年份均為1963年,分別為安化 51d,桃江 48d,南縣出現最多的年份為 1961年,為 31d;安化出現最少的年份為1973年,僅 14d,桃江出現最少的年份為 1993年,僅9d,南縣有 6個年份出現最少,僅 2d,主要出現在 20世紀 80年代初至 90年代中期。湘北高溫天氣大多是在 35-37℃之間,占高溫總數的 73.9%。安化51a間共出現≥35℃的高溫天氣 1 570d,平均每年31d,≥37℃的高溫天氣 523d,平均每年 10d,≥40℃的高溫天氣 24d。桃江 51a間共出現≥35℃的高溫天氣 1 187d,平均每年 23d,≥37℃的高溫天氣325d,平均每年 6d,≥40℃的高溫天氣 1d;南縣 51a間共出現≥35℃的高溫天氣 699d,平均每年 14d,≥37℃的高溫天氣 54d,平均每年 1d。

2.3 高溫天氣月際變化及空間分布

湘北的山區高溫日及異常高溫日數均最多,且出現最早、結束最晚,丘陵高溫日數較多,湖區相對較少,呈現從山區向湖區減少的趨勢。

圖 1 湘北各站 1959-2009年≥35℃的高溫日數分布圖

湘北≥35℃高溫天氣主要出現在 7-8月 (見圖 2a),年平均 19d,占全年總數的 83.8%,其中 7月出現高溫日數最多,年平均 11d,分別為安化 14d、桃江 12d、南縣 7d;其次為 8月,年平均 8d,分別為安化 11d、桃江 8d、南縣 5d;5月、6月和 9月也呈現從山區向湖區急劇減少的趨勢,10月和 4月的高溫天氣全市主要出現在安化,其次是桃江,南縣 10月和 4月沒有出現≥35℃的高溫天氣。

湘北各站 5-9月均出現過≥37℃高溫天氣,也主要出現在 7-8月 (見圖 2b),占全年總數的92.5%,其中安化最多、桃江較多、南縣較少;6月和9月高溫天氣明顯減少,也呈現從山區向湖區急劇減少的趨勢,南縣 9月沒有出現≥37℃的高溫天氣。

圖 2 1959-2009年湘北 3站高溫日數月際變化 a:≥35℃;b:≥37℃

現定義連續 3d或以上日最高氣溫≥35℃為一個高溫天氣過程,持續 3-4d為短過程,5-10d為輕度高溫熱害過程,11-15d為中度高溫熱害過程,16d以上為重度高溫熱害過程,兩個過程之間只間隔 1d的算是同一個過程。對于≥37℃高溫天氣過程,持續 2-3d為短過程,4-5d為中過程,6d或以上為長過程。

51a間,湘北≥35℃高溫天氣過程山區和丘陵區較多,湖區較少,而且以短過程和輕度高溫熱害過程為主;≥37℃的高溫天氣過程安化、桃江較多,以短過程為主,而南縣≥37℃高溫天氣過程出現最少,僅 12次,且只有一個長過程。經統計分析,51a間,安化共出現≥35℃高溫天氣過程 198次 (見圖3a),其中短過程 81次,輕度高溫熱害過程 86次,中度高溫熱害過程 21次,重度高溫熱害過程 10次;桃江共出現≥35℃高溫天氣過程 147次,其中短過程61次,輕度高溫熱害過程 70次,中度高溫熱害過程7次,重度高溫熱害過程 9次;南縣共出現≥35℃高溫天氣過程 95次,其中短過程 54次,輕度高溫熱害過程 32次,中度高溫熱害過程 7次,重度高溫熱害過程 2次。安化共出現≥37℃高溫天氣過程 114次(見圖 3b),其中短過程 61次、中過程 30次、長過程23次;桃江共出現≥37℃高溫天氣過程 72次,其中短過程 50次、中過程 13次、長過程 9次;南縣共出現≥37℃高溫天氣過程 12次,其中短過程 11次、中過程 0次、長過程 1次。

圖 3 湘北 3站≥35℃(a)和 3站≥37℃(b)高溫過程空間分布情況

2.4 年代際變化

2.4.1 高溫日數的年代際變化 20世紀 70年代之前,湘北高溫日數基本偏多;70年代至 90年代,湘北進入高溫日數偏少期;21世紀以來,湖區率先轉入高溫日數偏多期,山區則為最遲,有從湖區向山區漸變的趨勢。

從 1959-2009年各站≥35℃高溫日數 10a滑動平均可以看出 (圖略),湘北 1959-1972年均為偏多期,丘陵區 1973-2008年為偏少期,山區 1973-1984年為偏少期、1985-1992年為偏多期、1993-2008年為偏少期;湖區 1973-1977年為偏少期、1978-1981年為偏多期、1982-2004年為偏少期、2005-2009年為偏多期,山區和丘陵區從 2009年開始顯出偏多的態勢。

1959-2009年各站≥35℃高溫日數 5a滑動平均 (圖略)的變化趨勢與 10a滑動平均大體相似,

1959-1972年前均為偏多期,山區從 2003年轉入偏多期,丘陵區從 2005年轉入偏多期,山區則在2009年才開始顯出偏多態勢。

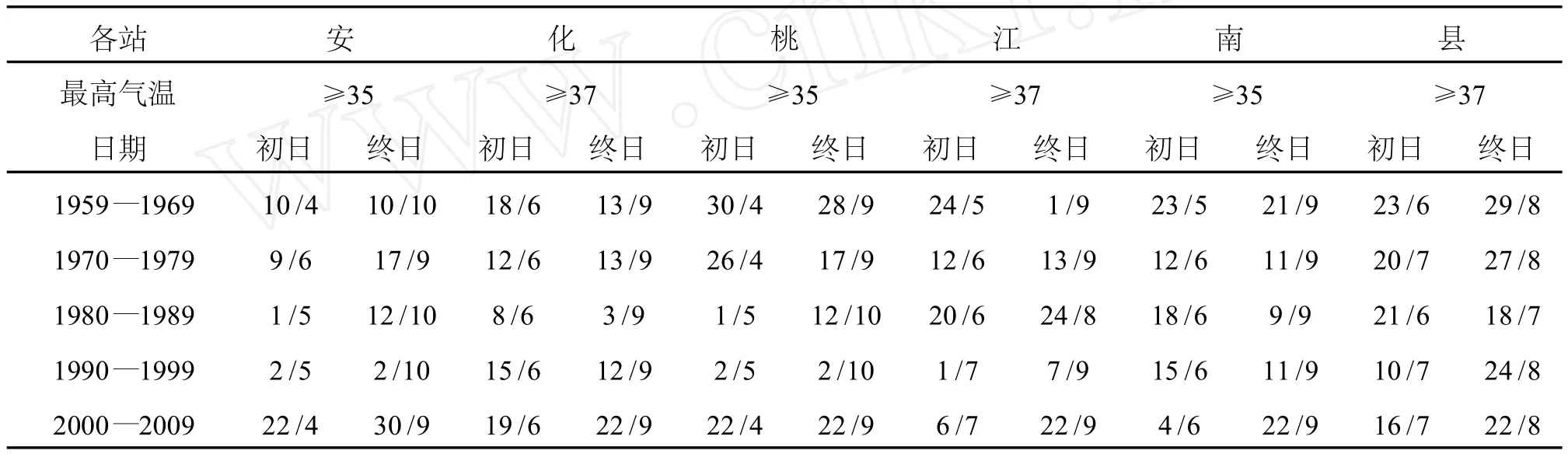

2.4.2 高溫出現的初終日的年代際變化 湘北≥35℃的高溫初日在 20世紀 60年代最早,70年代最晚,21世紀有提早的趨勢;≥35℃的高溫終日湖區基本上出現在 9月,山區則推遲了近 20d。≥37℃的高溫初日基本上出現在 6月下旬至 7月上旬,山區略有提前,年代際變化不明顯。湘北≥37℃的高溫終日在 20世紀 60年代較晚,80年代有提早的趨勢,21世紀有推遲的趨勢 (表 1、表 2)。

表 1 1959—2009年湘北各站≥35℃、≥37℃高溫年代際出現初日、終日

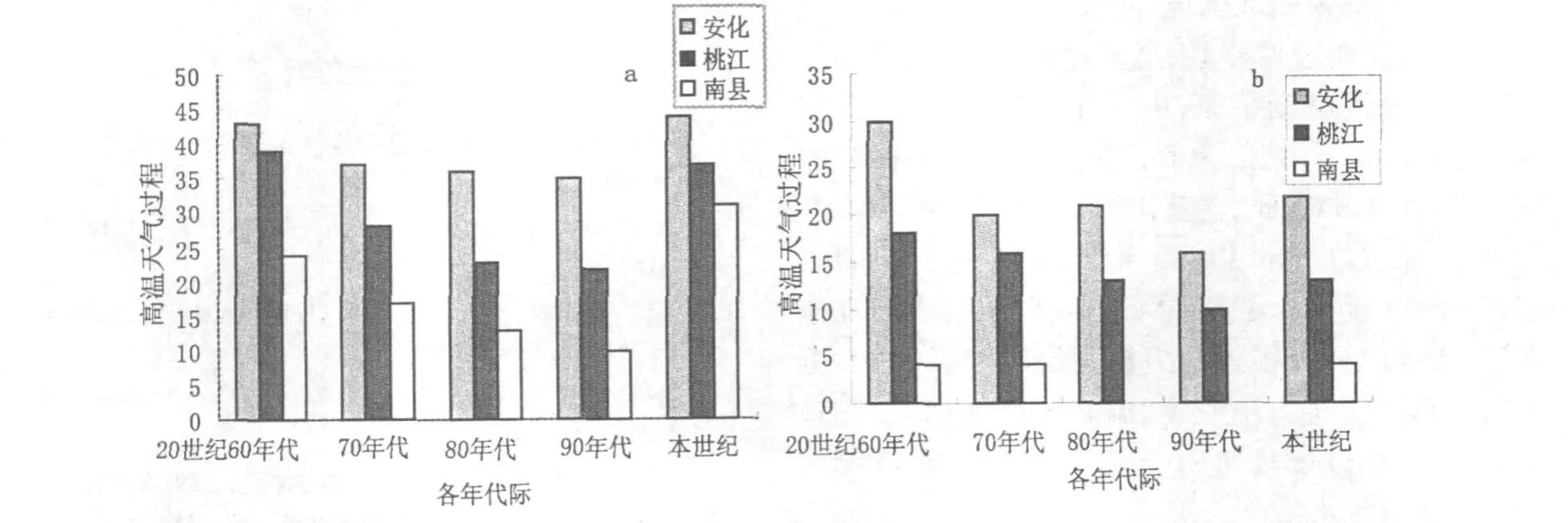

2.4.3 高溫過程的年代際變化 湘北高溫熱害過程 20世紀 60、70年代較多,80年代至 90年代逐漸減少,21世紀以來明顯增加 (見圖 4)。

圖 4 a:湘北 3站≥35℃高溫過程年代際分布情況 b:湘北 3站≥37℃高溫過程年代際分布情況

安化 20世紀 60年代以來共出現≥35℃的高溫天氣過程 195次、≥37℃的高溫天氣過程 109次;≥35℃的高溫天氣過程,60年代出現 43次,70年代出現 37次,80年代出現 36次,90年代出現 35次,2000年以來出現 44次;≥37℃的高溫天氣過程,60年代出現 30次,70年代出現 20次,80年代出現 21次,90年代出現 16次,21世紀出現 22次;桃江 60年代以來共出現≥35℃的高溫天氣過程 149次、≥37℃的高溫天氣過程 70次;≥35℃的高溫天氣過程,60年代出現 39次,70年代出現 28次,80年代出現 23次,90年代出現 22次,2000年以來出現 37次;≥37℃的高溫天氣過程,60年代出現 18次,70年代出現 16次,80年代出現 13次,90年代出現 10次,21世紀出現 13次。南縣 20世紀 60年代以來共出現≥35℃的高溫天氣過程 95次、≥37℃的高溫天氣過程 12次;≥35℃的高溫天氣過程,60年代出現 24次,70年代出現 17次,80年代出現 13次,90年代出現 10次,2000年以來出現 31次;≥37℃的高溫天氣過程,60年代出現 4次,70年代出現 4次,80年代、90年代均未出現,21世紀出現 4次。湘北1973年、1986年、1993年未出現≥37℃的高溫天氣過程,丘陵區有 7a未出現≥37℃的高溫天氣過程,湖區則只有 10a出現過≥37℃的高溫天氣過程。

3 高溫天氣的成因

3.1 天氣系統

高溫天氣都是在特定的大氣環流形勢背景下出現的,造成湘北高溫天氣的主要天氣系統是副熱帶高壓。副高是一個深厚的暖性高壓系統,副高中強烈的下沉輻射作用使受其控制的地區維持晴朗天氣,強烈的太陽輻射使地表和周圍大氣氣溫迅速上升。每年 6月底到 7月初副高出現第一次北跳,脊線維持在 25°N附近,勢力強,范圍大,呈帶狀或塊狀,從低層到高層控制整個江南地區。一般來說 ,湘北出現高溫天氣 ,500hPa、700hPa、850hPa 3層高度場在 584、316和 148dagpm線所包圍的副高主體內,副高西脊點在 115°E以西。此類環流形勢造成的高溫天氣在 5-9月均有可能出現,以 7-8月出現最多。異常炎夏均有副高異常偏強的特征,而且副高越強,氣溫相對越高,在沒有副高配合的高溫過程中,一般持續時間短,而且影響范圍小。

3.2 地形與下墊面

湘北西部為山地圍繞,海拔在 500-1 000m之間,雪峰山脈南起城步縣,至安化縣折向東,至益陽縣境而沒于洞庭湖平原;中部丘崗起伏,海拔大多在在 500m以下;東部為我國第二大淡水湖—洞庭湖,水面達 4 548Km2,洞庭湖沿岸是平坦的湖積、沖積平原,海拔在 50m以下。湘北地勢呈西高東低,湘江、資水、沅水由湘南向湘北或自湘西南向湘東北,澧水自西向東匯入洞庭湖,長江的荊江三口分流則自北向南注入洞庭湖,洞庭湖接納四水、三口水流,然后通過城陵磯歸于長江,形成以洞庭湖為中心的輻聚狀水系[4]。

湘北西高東低的地貌格局影響了水熱的地帶性分布,西部高、離海遠,東部低、離海近,高度和離海遠近對溫度梯度方向的影響是一致的;洞庭湖的水體效應對湘北東部氣候的影響十分明顯,特別是夏季,導致湖區高溫明顯低于山區。

3.3 氣候變化

20世紀 90年代以來,“厄爾尼諾”現象的頻繁出現,引起氣候變化,使我國南方出現了暖冬與涼夏的異常天氣現象[5],近 20a,湘北夏季平均氣溫下降了 0.2℃之多,7月平均氣溫下降達 0.3℃,在1999-2008年 10a里,湘北高溫日數均低于歷年平均。近幾年來,我國極端天氣氣候事件及其導致的嚴重災害都呈增加趨勢。氣象專家認為,極端天氣與氣候變暖的背景密切相關。現在全球氣候總體是溫度升高、偏暖趨勢,引發復雜的大氣、海洋、陸面相互作用,大氣水分循環加劇,產生極端天氣的條件增多。總體上,全球變暖會導致暴雨等強對流天氣、高溫熱浪、暴風雪、寒流等極端天氣氣候事件發生的頻率增加,強度加大。

4 結語

①湘北高溫天氣具有明顯的年際變化、月際變化和地域變化特征。高溫日數出現最多年份為1961年,最少年份為 1993年;高溫集中出現在 7-8月,呈現從山區向湖區減少的趨勢。

②湘北高溫天氣過程具有明顯的年代際變化,高溫熱害過程 20世紀 60、70年代較多,80年代至90年代逐漸減少,本世紀以來明顯增加

③造成湘北高溫天氣的主要天氣系統是副熱帶高壓,異常炎夏均有副高異常偏強的特征,而且副高越強,氣溫也越高。

④湘北西高東低的地貌格局洞庭湖的水體效應導致湖區夏季高溫明顯低于山區。

⑤近 20a來“厄爾尼諾”現象的頻繁出現,加劇了湘北高溫天氣變化的復雜性。

[1] 任國玉,徐銘志 .近 54年中國氣溫的變化[J].氣候與環境研究,2005,10(4):717-727.

[2] 林學椿 .近四十年我國氣候趨勢 [J].氣象,1990,16(10):16-21.

[3] 任福民,翟盤茂 .1951-1990年中國極端氣溫變化分析[J].大氣科學,1998,12(2).

[4] 程庚福,曾申江,張伯熙,等 .湖南天氣及其預報[M].北京:氣象出版社,1987.

[5] 許瑞秋,曾成香,等 .暖冬與涼夏引起的農業病蟲災害及其防治預警[J].福建農業科技,1999(S1):33-35.

P468

B

1003-6598(2010)增刊-0121-04

2010-09-10

鄒錦明 (1972-),女,工程師,主要從事天氣預報工作。