上海市回滬知青子女抗逆力研究

◎朱孔芳 劉小霞

上海市回滬知青子女抗逆力研究

◎朱孔芳 劉小霞

自20世紀80年代起,隨著有關知青、知青子女回滬政策的相繼出臺,每年都會有相當數量的知青子女或跟隨父母,或獨自一人回到上海學習、工作和生活。這批根在上海,生在異地,后又到上海發展的年輕群體,在面對人生中重大生活境遇調整時明顯分化,一些人通過自身努力獲得了穩定的工作和安定的生活,而另一些人則因種種原因而處境困難。本文通過對上海市某區知青子女抗逆力的調查,發現回滬知青子女的抗逆力與就業呈正相關,已就業的回滬知青子女抗逆力要比未就業的人水平高,最后提出促進回滬知青子女就業的幾點建議。

抗逆力 就業 回滬知青子女

一、回滬知青子女及其生存狀態

“知青”是指20世紀60年代初至70年代末在政府組織下從城鎮下放到農村、邊疆落戶的初、高中畢業生,總數約1700余萬,其中“文革”l0年間下鄉的知青1400萬,大約相當同時期城市人口的1/10。20世紀50年代中期我國進行的知識青年上山下鄉運動,是建國以來持續時間最長,參與人數最多,波及范圍最廣的一次群眾運動。工作開展的過程中,出現的強制性特征,工作方法也出現較為突出的簡單粗暴特征。20世紀70年代末,持續二十余年的知識青年上山下鄉運動接近尾聲。部分知識青年根據國家政策相繼返鄉。而此時,他們中的大多數已經進入而立之年,很多“知青”已經在當地成家立業、養兒育女,一些知識青年沒有按照政策返鄉。而他們所養育的子女也就是“知青子女”。從20世紀80年代初開始,考慮到部分上海知青因工作和家庭不能返鄉,上海市政府出臺上海知青子女可以回滬一人的政策。從此開始,知青子女開始陸續頂替知青父母,離開故鄉,來到了陌生的都市。1978年l0月至1981年12月,頂替父母回滬的知青子女有12.44萬人,1982年抽樣調查,從外省遷入上海市區的人口中,23.00%是以子女頂替形式遷入的。而根據1987年l%上海市人口抽樣調查,市區的青年人口數量為2722994人,其中回滬知青子女數量占了將近5%。

回滬知青子女作為上海人眼中的外地人,外地人眼中的上海人,有著與其他同齡人不同的成長經歷。只身一人回滬的知青子女大部分是居住在并不十分熟悉的親戚家里。在繁華的都市,回滬知青子女比同齡人更早地學會了人情世故,更早地經歷了生活的磨礪,也在時間的推移中,形成了與同齡人不同的心理軌跡。

回滬知青子女離開了自己的父母與伙伴,在陌生的都市生活中尋找著自己的立足之地。趙添塘(1994)認為,相關政策的出臺給知青子女帶來了一個陌生城市的召喚,他們在那個城市里遇到的不僅是喜憂交集的隔代相聚,更多的是城市社會條件本身和自身發展的雙重壓力。與此同時,在逐步適應都市生活時,他們也很難在短時間內尋找到內心十分渴望的情感支持。他們的內心會產生一種缺失感,并且在不自覺中尋找填充。經過自己個人的不懈努力,當初那些十幾歲就離家來上海生活的回滬知青子女,如今都已經步入成年。他們有了工作,有的已經建立家庭,甚至有的已經為人父母。朱孔芳,韓毅(2007)在研究中發現:回滬知青子女們基本可以融入到上海這個對于他們來講曾經熟悉又陌生的城市。他們的生理、安全、社交的需求都基本得到了滿足。但在自尊的需求滿足過程中,回滬知青子女們強烈而脆弱的自尊心還是被無情的傷害了。政策依舊墨守成規、一成不變、有區別地“服務”著這群“弱勢群體”,讓他們牢記社會依舊認為你們是“外地來的上海人”。

抗逆力是個體面對壓力等危險性因素時,維持自身身心精神平衡的自我保護性因素,屬于個體天生就具備的一種能力,但個體的抗逆力發展水平卻在很大程度上受到后天個體生活環境的影響。家庭、朋友等社會支持網絡,個體的生活境遇以及長期所承受的壓力水平都會對個體的抗逆力施加作用力。由此不難看出,抗逆力的強弱除了受到先天因素的影響,包括個體早期成長經歷在內的諸多后天因素也發揮著重要作用。因此,對知青子女抗逆力的研究,能夠有效地將知青子女早期特殊的生活經歷與當下個人的社會生活進行銜接;能夠深入探究知青子女在承受現實壓力對其心理成長、成熟過程中所發揮的作用;能夠在了解與探究的基礎上,提出一些可以提高研究群體抗逆力水平,促進其社會適應的,具備可操作性和現實性意義的建議和意見。

就業對于個體社會化來說是具有重要意義的,對于承受著更重的家庭、社會壓力的回滬知青子女來說,一份穩定的工作不僅是個體融入社會,逐漸被社會接納的標志,更是改善父母晚年生活,書寫個人精彩人生的重要保證。但由于近些年來就業形勢的日益嚴峻,回滬知青子女所面臨的就業壓力也日趨增大,這不僅影響著回滬知青子女的個人生活和發展,同時也影響這知青家庭經濟條件的改善。回滬知青子女面對如此大的壓力,如果沒有良好的心理承受能力,是很難適應以競爭為主題的社會生活的。在筆者的調查訪問中,也確實發現,知青子女出現了“兩極化發展”。一部分人能夠迎難而上,取得令人羨慕的成就,另一部分人卻沒有得到很好的發展。

二、研究核心概念:抗逆力

(一)抗逆力的研究歷程

抗逆力的概念最早是在20世紀50年代人們對個體應對危機和壓力的研究中逐漸發展起來的。在研究過程中,學者們發現面對相同的危機和壓力,人們的心理反應卻不盡相同,有些人能夠很好地應對面臨的挑戰,而有些人則完全被危機和壓力所擊敗。對于產生這一現象的原因的探究成為了20世紀70年代的研究重點。

有關抗逆力的具體且系統的研究起源于20世紀七八十年代,諸多學者研究和探討了兒童和青少年在困境和強大壓力下,卻依然健康成長和較好發展的原因。學者們開始提出和運用抗壓能力、保護因素等概念來解釋抗壓適應良好的兒童和青少年所具備的心理特質。此時,學者們開始運用抗逆力這一概念來統稱抗壓能力、保護因素等概念,并逐漸被廣泛使用。自20世紀90年代起至今,關于抗逆力的研究開始側重發現和研究保護因素的具體指稱,即哪些因素可以或者保證了個體行為所表現出的良好適應性。目前,研究者們則更加關注“保護過程”,即保護因素是如何在促進個體環境適應性方面發揮作用的。

(二)抗逆力的定義

抗逆力不僅僅指代個人的一種能力,它還反映了一個復雜的互動過程,即個體與危機、壓力等危險因素的互動過程。正由于“抗逆力”這一概念本身所具有的豐富內容,所以目前學界對這一概念還沒有明確的、統一的界定。目前,最具代表性的定義是“能力說”和“過程說”。Mish(1996)認為抗逆力是一種能力,它能使個體從困難、挫折和不幸中迅速得到調整恢復。這些能力、特質都的都是個體情感和心理的特質。Luther,Cicchetti,&Becker(2000)則將抗逆力定義為一種動力過程,即個體在遇到明顯的不幸和災難面前所表現出的積極的行為適應性。Luther&Cicchetti(2000)還認為抗逆力是一個二元結構,它包括危機與壓力的暴露以及個體積極適應危機與壓力所產生的不利后果。

雖然關于抗逆力的定義眾多,但可以通過定義中的共同點,將抗逆力的特征做如下表述:(1)高危險出境下的良好表現;(2)壓力下持續的較強競爭力;(3)從災難中復原的能力(Masten,et al.,1990)。

(三)抗逆力的具體維度

在關于抗逆力研究的早期,“抗逆力”只是作為抗壓能力、保護因素、抗染能力等概念的統稱而出現在學術研究領域的。對于“抗逆力”這一概念的內涵和外延并沒有做明確的界定。隨著有關抗逆力研究的逐步成熟,學者們雖然對這一概念的表述仍然 “仁者見仁,智者見智”,但衡量個體抗逆力的具體維度,卻漸漸清晰。談及抗逆力的具體維度,筆者認為應該首先了解和明確抗逆力的作用機制。Richardson(2002)所提出的抗逆力作用過程模型,可以讓我們完成對抗逆力作用機制的思考。

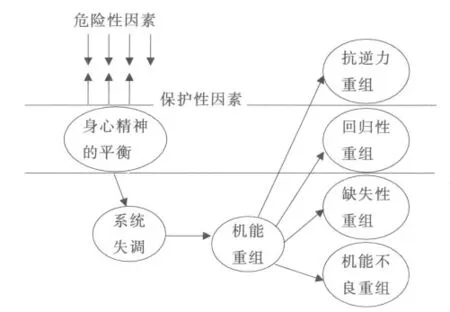

抗逆力作用過程模型告訴我們,當個體面對壓力等應激事件,即危險性因素時,個體的身心精神將會失去原有平衡而出現波動。抗逆力作為保護性因素將幫助個體重新恢復身心精神的平衡,因此將與危險性因素形成對抗。如果保護性因素無法有效抵御危險性因素的沖擊,那么包括個體認知系統在內的諸多個體系統將會出現失調,進而導致機能重組,在這一過程中,個體將體驗到自卑、自我評價不高等多種負性情緒。在機能重組與調適的過程中,可能會出現以下幾種結果:(1)機能不良重組,個體可能會通過抽煙、酗酒、沉迷網絡等方式應對生活壓力;(2)缺失性重組,個體將可能對自己的能力與未來產生懷疑,因而出現自卑、迷茫、無力感等消極情緒;(3)回歸性重組,個體因回避了改變與成長的需要而尋求心理的舒適感,并重新回到原有的身心精神的平衡;(4)抗逆力重組,這是最為理想的一種結果,個體在承受壓力,面對挑戰時,能夠積極應對,從而提高了勝任力,個體的抗逆力水平也達到了新的高度。

根據對抗逆力作用過程模型的解讀,我們可以對抗逆力的形成方式所可能受到的影響層面做出以下判斷:一為先天的,二為個人早年的生活和學習經驗,三為危機事件后的個人學習經驗。具體地說,作為個體維持身心精神平衡的保護性因素,抗逆力來自(1)個人因素,包括外向、陽光和積極的自我概念;(2)家庭,例如與至少一名家庭成員有緊密的聯系或者與父母保持情感上的穩定;(3)社區,例如接受同輩群體的支持。另外,個體在自我評價、自我控制和自我抗逆力等方面存在的差異也與個體的行為適應性有關(Cicchetti et al.,1993)。

圖1 抗逆力作用過程模型

基于對以往的研究分析和總結,結合個體社會化的過程以及人類行為與社會環境互動的基本原理,筆者認為可以將抗逆力的測量維度按照生理、心理、社會三個層次分為:年齡、性別、健康狀況(生理因素);自我效能、自我接納、穩定性(心理因素);朋友和家人支持、問題解決(社會因素)。

據此,我們著重探討回滬知青子女的抗逆力與其就業情況之間的關系,調查主要通過個體心理因素,即自我效能、自我接納和穩定性,以及社會因素,即朋友支持、家人支持和問題解決,共六個維度考察就業與非就業回滬知青子女抗逆力水平。

三、研究結論

研究過程中,筆者運用問卷調查的方法,對上海市某區的知青子女按照就業和未就業兩類進行分層抽樣調查和結合訪談。綜合得出以下結論:

第一,調查對象就業情況與問卷設定的個體抗逆力的六個維度之間存在以下關系:就業情況與個體抗逆力六個維度之間關聯性由高到低依次是家人支持 (F=7.6)、問題解決 (F=5.0)、自我效能(F=2.2)、朋友支持(F=1.75)、自我接納(F=1.2)和穩定性(F=0.04)。

第二,在抗逆力各個維度的測量中,接受問卷調查的已就業回滬知青子女的平均得分均高于未就業的回滬知青子女,并且已就業的回滬知青子女在自我效能、問題解決、朋友支持和家人支持四個維度的平均得分高出未就業的回滬知青子女的平均得分較多。

第三,接受已就業的回滬知青子女的抗逆力水平明顯高于未就業的回滬知青子女的。問卷顯示,未就業的回滬知青子女在抗逆力測驗中的平均得分為100.7,10位調查對象問卷調查得分的中位數為100.5;已就業的回滬知青子女在抗逆力測驗中的平均得分為111.7,12位調查對象問卷調查得分的中位數為112.5。

四、知青子女抗逆力水平

(一)早期成長經歷對知青子女抗逆力培養起重要作用

在前文,筆者已經多次強調抗逆力雖然是個體天生的一種潛力,但對個體社會生活影響最大的不是作為潛力的抗逆力,而是個體在應對壓力過程中所體現的抗逆力水平。調查顯示,就業情況與個體抗逆力的家庭支持、問題解決、自我效能以及朋友支持等維度的關聯度較為密切。在談中也發現,早期的成長經歷中社會支持網絡所發揮的作用給個體抗逆力的培養都產生十分重要的影響。

回滬知青子女一般都較早地離開父母,開始在陌生的都市里獨自闖蕩。盡管仍然有其他親屬的照顧與扶持,但不可否認的是回滬知青子女要比其同齡人更早地感受到壓力,更早地認識社會,更早地學會離開父母而學會獨立生活。這種特殊的成長經歷為其抗逆力水平的提高提供了機會,也構成了挑戰。一方面,為了要不斷地承受、應對各種自我感知到的壓力,知青子女抗逆力的潛力在不斷地被發現,被挖掘,參照抗逆力作用過程模型,我們可以知道個體每一次應對壓力,都有可能在機體重組,重新恢復個體精神心理平衡的過程中,使個體的抗逆力水平達到新的高度;另一方面,由于在面對壓力的過程中,回滬知青子女如果不能在現有的社會支持網絡中尋求到有效的支持與幫助,那么回滬知青子女很難成功抗壓,危險性因素給個體抗逆力水平的提升帶來積極影響的可能性也會十分渺小。在筆者所做的訪談中,充分將這一作用機制得以呈現:調查對象張某雖然早年離家到上海學習、生活,但她仍然與自己的父母通過信件,暑期回家、電話等機會保持頻繁而有效的互動,與此同時在學校讀書期間,又形成了自己新的朋友圈,社會支持的有效完善使得張某在處理壓力時能夠較為順利,問題解決能力以及由此不斷增強的自我效能感使得張某的抗逆力水平較高,而這有使得其在適應社會生活中表現良好。而訪談對象楊某三個月大就脫離父母由上海的爺爺奶奶帶大,由于與父母缺乏感情,自然交流甚少,由于性格內向,又造成不能在同輩群體中獲得足夠支持。這最終導致其抗逆力水平不高,適應社會生活能力存在不足等問題。所以,早期成長經歷,特別是個體早期成長中社會支持網絡作用的發揮程度對回滬知青子女抗逆力的培養起著重要作用。而這也就充分解釋了筆者問卷調查中,同是回滬知青子女,但抗逆力水平差異明顯這一現象了。

(二)抗逆力水平的提高需要后天的挖掘與鍛煉

在大量的文獻研究與本研究的調查結果中不難看出,抗逆力是個體天生的一種潛力,在每一個個體身上“只存在抗逆力水平高或低”的問題,而不存在“是否存在抗逆力”的問題。抗逆力的先天遺傳特性說明,在個體已經察覺到自己承受的壓力,和面對的風險性因素后,抗逆力就會發揮其作用。這一過程,不需要個體在日常生活中學習、練習,而是個體一種與生俱來的應激能力。

雖然每個個體都具備抗逆力,但抗逆力水平的高低才是決定個體是否能夠適應社會生活的關鍵性因素。而在抗逆力水平提高的過程中,社會性因素所發揮的作用十分突出。本項研究的結果已經說明:雖然他們的成長背景和經歷具有一定的同質性,但是知青子女的抗逆力水平卻存在明顯的分化。而個體的家庭、朋輩等社會支持的強度和頻度成為了這種“分化現象”形成的主要原因之一。因此抗逆力水平的高低不是命中注定,而是需要后天的挖掘和鍛煉的。

(三)較高的抗逆力水平是回滬知青子女穩定就業的前提

本項調查研究結果表明:穩定就業的回滬知青子女的抗逆力水平明顯高于未就業的回滬知青子女的抗逆力水平。這說明較高的抗逆力水平對于一個具有穩定工作的回滬知青子女來說是一項必備的心理素質。當今社會是一個到處充滿機遇與危機、競爭與合作、成就與壓力的社會。在回滬知青子女的職業生涯里,他們將面對其父輩難以想象的工作壓力和難以感受到的危機感。工作對于回滬知青子女來說不再是“鐵飯碗”,工作也不再向回滬知青子女提供足夠的安全感與生活保證。他們必須要通過出色的工作業績保住自己的飯碗,他們必須以足夠的實力來換取職業生涯的新發展,這“必須”也自然成為他們職場生活中的主要壓力源。沒有較好的心理素質,沒有較高的抗逆力水平就不可能適應目前快節奏、繁忙的職場生活,就不可能在到處是競爭,處處有危機的職場生活中占有一席之地。因此具有較高抗逆力水平的回滬知青子女能夠擁有穩定的工作,而抗逆力水平較低的則出現未就業或就業危機則是理所當然的了。

五、對促進我國知青子女就業的幾點建議

(一)重視知青子女就業工作

知青子女是這個社會中的特殊群體。他們的父母一方面為了響應國家號召,在年少時毅然離開家鄉,離開父母,到祖國最艱苦,最需要的地方支援建設,應該說他們為祖國的穩定與發展做出了重大犧牲;另一方面,他們為內地經濟建設做出了重要貢獻。但是,由于地區間經濟發展的不平衡,知青的待遇水平提高緩慢。隨著一系列國家和地方相關政策的出臺,知青子女開始頂替父母,從偏遠落后的地區走進了繁華的大都市。他們的成長與發展不僅關涉到他們個人,更會影響到他們的知青家庭。重視并解決好回滬知青子女的就業問題,不僅是在重視和解決社會適齡青年的就業問題,更是一件體現國家、政府對知青關心、愛護的民心工程。這一問題的有效解決將有助于長遠改善知青家庭經濟條件,幫助知青父母解憂除困,充分體現社會公平公正,對建設社會主義和諧社會具有重要意義。

(二)加強知青子女知識技能與心理素質教育

在處于知識經濟時代的今天,勞動者具備良好的職業技能是成功應對社會競爭,獲得良好職業發展的重要前提。回滬知青子女由于受到家庭經濟條件,父母及其他監護人對其生活、學習照顧不足,回滬前后所接受教育的明顯差異等問題的限制,在職場競爭的過程中,學歷可能會成為劣勢。政府相關部門應積極拓寬回滬知青子女接受各種教育的渠道,為那些有意繼續深造的回滬知青子女提供幫助。同時,也要針對那些低學歷但就業動機較強的回滬知青子女,提供各種免費或低收費的職業培訓項目,以便他們盡快掌握一技之長,實現就業。另外,回滬知青子女具有特殊的成長經歷,未成年或成年早期所發生的生活境遇的巨大轉變,對其心理成長,人格形成都帶來巨大影響。政府相關部門應充分整合社會上專業力量,為回滬知青子女提供心理咨詢、社會工作服務等,幫助他們舒緩心理壓力,在積極參與社會生活的過程中,重構、完善以朋輩群體為主導的社會支持系統。

(三)政府主導、社會參與、個人努力,共同解決知青子女就業問題

知青子女的就業問題作為聲勢浩大的知識青年上山下鄉運動的歷史遺留問題,是應該受到政府關注和重點解決的社會問題。政府在解決知青子女就業問題上承擔著重要責任。因此,政府應該通過政策引導,財政轉移支付等手段,促進知青子女就業工作的開展。與此同時,作為一項社會問題,它的解決當然離不開社會各方力量的齊心合力,只有全社會關注知青子女這一特殊群體的生存與發展,只有在全社會范圍內整合各種資源,形成長效機制,才有可能從根本上解決好這一社會問題。當然,知青子女的主觀努力是必不可少的。知青子女應認清就業形勢,掌握專業技能,具備良好心理素質,珍惜就業機會,刻苦努力工作,才能真正改變自身命運,改善家庭條件。

1.劉小萌.中國知青口述史[M].北京:中國社會科學出版社,2003.

2.趙添瑭.喜憂交集的隔代相聚——知青子女返滬紀事[J].社會,1994.

3.王裕如.同是天涯孤客——“知青子女”與“留守女士”的故事[J].社會,1994.

4.朱孔芳,韓毅.回滬知青子女生活狀況研究[J].華東理工大學學報(社會科學版),2007(4).

5.Luthar,S.S.,Cicchetti,D.,&Becker,B.(2000)."The construct of resilience:A critical evaluation and guidelines for future work.Child Development,71(3),543-562.

6.Luthar,S.S.&Cicchetti,D.(2000)."The construct of resilience:Implications for interventions and social policies.Development and Psychopathology,12,857-885.

7.Masten,A.S.,Best,K.M.,&Garmezy,N.(1990).Resilience and development:Contributions from the study of children who overcome adversity.Development and Psychopathology,2,425-444.

8.Richardson.G.E:The metatheory of resilience and resiliency.Journal of Clinical—Psycholog Y.2002.58.307—321.

9.Werner,E.E.(1995)."Resilience in development.Current Directions in Psychological Science,4,81-85.

10.Cicchetti,D.,Rogosch,F.A.,Lynch,M.,&Holt,K.D.(1993).Resilience in maltreated children:Processes leading to adaptive outcome.Development and Psychopathology,5,629-647.

責任編輯 許 臻

C913.5

A

華東理工大學、上海應用技術學院