史蒂夫.喬布斯 活著就是為了改變世界

2011-01-01 00:00:00寒一一

時尚北京 2011年3期

每個時代總會出現一個兩相當了得的人物,出身平凡,貌不驚人,然而斗轉星移地,一躍成為名人頂端,星光熠熠。大幅報道于此人,都打上“傳奇”“英雄”之類顯赫的字眼,以饗世人,集體瞻仰。

壹他是親生父母的棄兒。

父親是一個大學里的教授,母親是頹廢派藝術家。他們生下了他卻不撫育,丟在一處孤兒院,兩人分道揚鑣。幸而一對好心的夫妻收養了他。灼灼愛心,視作己生。他擁有一個并不完美卻也幸福的童年。

他擁有親生父親的聰明與母親天生的藝術敏感。這使得他在功課上游刃有余,課余之外,他也淘氣,常常別出心裁搞一些令人啼笑皆非的惡作劇。

因住在著名的“硅谷”附近,鄰居大都是惠普公司的職員。在強大的IT氣場下,喬布斯開始迷戀起了電子學。他一有問題,隔壁史密森先生家的房門就會被敲響。史密森發現喬布斯對電子有天生的直覺。有一次,他鼓勵喬布斯參加惠普公司的“發現者俱樂部”——這是個專門為年輕工程師舉辦的聚會,每星期二晚上在公司的餐廳中舉行。俱樂部擺滿了當時最先進的電子產品,喬布斯在那第一次見到了電腦。他對電腦的迷戀,一發不可收拾。

在對電腦迷戀的日子里,他逐漸地長大,讀書,上大學沒念到一半,輟了學。他不想父母把所有的積蓄全花在自己的學業上。失去了宿舍,他投奔同學,睡在冰冷的地板上,每日靠拾空的可樂瓶度日。他甚至跑到遙遠的印度,想一心白反依佛教,四處漫游,認為愛迪生對世界的貢獻比佛教大師要大得多。突然一天他有了領悟,便頭也不回地離開印度,回到硅谷。

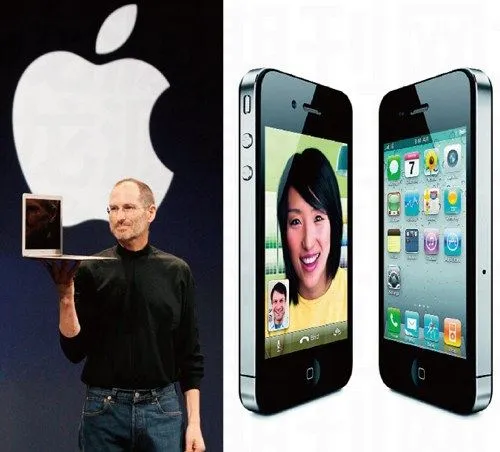

參加了沃茲尼阿克創立的自制電腦俱樂部,是他新的起點。他決意要造一臺電腦,并不像當時那種粗糙笨重的龐然大物。他費盡周折,廢寢忘食地,在一間小車庫里,終于有了這樣一臺電腦。輕巧的、個人的,像一件小小的藝術品。取名叫“蘋果”,只是因為他最愛吃蘋果。

美國是一個容易誕生傳奇的國家。

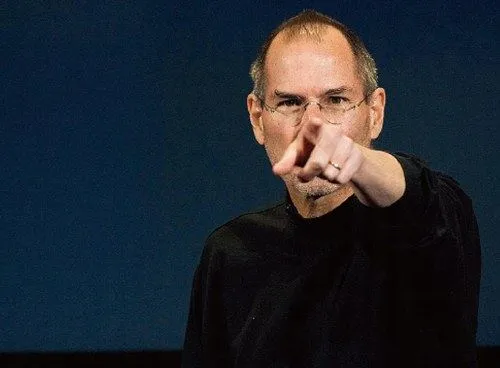

他就是傳奇的一個范本,史蒂夫·喬布斯,蘋果公司的CEO。有人說:“幾百年之后,喬布斯將與達·芬奇受到同樣的尊敬。喬布斯沒有將自己的產品僅僅看成是一件產品,而是將其視為一件藝術品,或者一件融合了自己生命的物品。”他創造了“個人電腦”的全新時代,改變了人們的生活方式,這種變化幾乎是革命性的。

二十五歲時就成為全球首富,他的蘋果公司是當時發展最快的公司,他又是唯一一個在一年中失去2.5億美元的人。從最巔峰跌入谷底,跌宕起伏。在這種充滿詭譎的命運里,每個人卻可能依靠不同類型的奇特的力量而與命運共處,并總是抵達到一個陌生的奇妙之地。

貳將他的“蘋果”推向市場,剛開始并不順暢。

當人們面對一件新的事物時,否定的總多于肯定。但也有有識之士,能窺見新事物的價值。已經退休的百萬富翁馬爾庫拉是當時著名的銷售奇才,他參觀了“蘋果”電腦,決計因“蘋果”而出山,重操舊業,幫助他們把公司大張旗鼓地辦起來。他主動幫助他們制定一份商業計劃,給他們貸款69萬美元,將自己的命運與兩個年輕人聯系在一起。有了馬爾庫拉這樣行家里手的指導,有了這筆巨資,“蘋果”公司的發展速度大大加快了。

喬布斯進一步改進,它一改過去個人電腦沉重粗笨、設計復雜、難以操作的形象,以小巧輕便、操作簡便和可以安放在家中使用等鮮明特點,緊緊抓住了觀眾的心。它只有12磅重,僅用10只螺釘組裝,塑膠外殼美觀大方,看上去就像一部漂亮的打字機。人們都不敢相信這部小機器竟能在大熒光屏上連續顯示出壯觀的、如同萬花筒般的各種色彩,“蘋果II”機在展覽會上一鳴驚人,幾千名用戶擁向展臺,觀看、試用,訂單紛紛而來。

很快,蘋果公司迎來了上市。一躍成為當時世界上發展最快的公司。

成功來得太快,席卷著各種危機。在外部,藍色巨人IBM此時從早期的麻木中蘇醒過來,快速推出個人電腦,蘋果大片市場淪陷,董事會對喬布斯的不滿日益滋生。當時的董事會成員ArthurRock回憶說:“那時,喬布斯剛愎自用,滿腦子主意,肆意而為,毫不考慮公司的前途。”蘋果公司節節敗退,憤怒的董事會成員集體辭退了他。他就像被人狠狠在肚子上打了一拳,然后一下子飛出老遠。

就像當初受到親生父母拋棄,他又被拋棄了。他一下子回不過勁來,一瓶一瓶的酒倒進去,砸在腸胃里,濺起了深遠的回響。醉生夢死。有一天,他模模糊糊地聽到一個聲音:“喬布斯,活著就要改變世界”,這個聲音從身體里發出,喬布斯幡然醒悟了。他依然熱愛他的電腦,這一點并沒有因為驅逐,而受到絲毫的改變。

他重整旗鼓,決定從頭再來。在后來的五年,又有了一個名叫NeXT的公司以及一個叫Pixar的公司。Pixar制作了世界上第一個用電腦制作的動畫電影——“玩具總動員”,Pixar現在也是世界上最成功的電腦制作工作室。完美主義者的喬布斯又一次佇立在成功的巔峰。

而喬布斯離開蘋果,并未見蘋果起色,踉踉蹌蹌了十二年,在1997年蘋果收購NeXT,這意味著喬布斯又再次重回蘋果的懷抱。他深情地說:“我的心會一直留在那兒,和蘋果公司的關系就像是初戀,我會永遠眷戀蘋果,就如同任何男士懷念他的初戀情人一樣——緣盡情未了。”

叁他的第二次危機,不是別的,是他的身體。在2004年他病倒了,得了胰腺癌。這是一種幾乎無法治愈的病。消息一傳出,蘋果公司的股票直接下挫。他不僅經受身體的疼痛,資產也大幅縮水。

醫生告訴他,胰腺癌與他長時間處在壓力狀態下有關。他是過度選擇的受害者。如果找不到最完美、最好的東西,他寧可一無所有。這種偏執在蘋果的產品設計中隨處可見。完美主義在企業文化中并不是被鼓勵的品質,因為它往往是執行力的天敵。為了“可以再完善一點”而反復延宕,最終可能導致災難性后果。

他的完美主義偏執成就了他的事業,卻毀了他的身體。

當醫生告訴他,他還有三到六個月的時間活在世界上。他不知道自己是怎么從醫院走回家的,頭腦里反復來回的是他的眾多關于設計的眾多想法,他遺憾那些想法將隨著他的身體的死亡而終結。那一刻,他痛哭流涕。哭了很久很久,天都暗了。

他打電話給妻子,說自己將要死了。妻子第一時間趕回家,帶著他又回到醫院。做更深入的檢查,做了一個活切片檢查。當醫生在顯微鏡下觀察這些細胞的時候他們開