行進中的法治中國

■黃 震

2010年,兩個五年規劃的交替之年,一個承前啟后的年份,注定將在國家民主法治的進程中留下濃墨重彩的一筆。政府權力的歸位,司法的公正,人大的發力,公民社會的培育成長……處于轉型期的中國,正在民主和法治建設的道路上演繹著自身的行進軌跡。

行進中的法治中國

■黃 震

2010年春天,溫家寶總理在政府工作報告中說:“要讓人民生活得更加幸福,更有尊嚴。”“尊嚴生活、體面勞動”旋即成為2010年的熱門詞匯。

人民的尊嚴自何而來?權利若堅實,尊嚴自然來。尊嚴首先來自憲法載明的諸多公民權利的落實。其次,公民權利的落實有賴于政府權力的節制和政府服務的歸位,有賴于司法的公正,有賴于人大的發力,有賴于公民社會的培育成長……

有人說:“一個憲法賦予的世界,就是一個人人得享幸福和尊嚴的世界。”當政府的權力謹守法律的邊際,當公民的權利豐滿堅實,一個更有尊嚴、更加公正、更加和諧的社會必將隨之而來。

人大制度持續發力

2010年,對于本屆全國人大常委會來說,是一個密集修法的年份。一些落實公民政治權利和人身權利的重要法律,均被列入這一年的立法計劃。

3月,修訂選舉法,取消城鄉選舉差別,實現“同票同權”;4月,修訂國家賠償法,首次將精神損害賠償寫入法律文本;10月,修訂代表法,進一步保障和規范270萬各級人大代表依法履職的權利;同月,修訂村民委員會組織法,讓村民委員會真正成為8億農民的“民主訓練班”。這些修訂后的法律,都有一個共同的特點:凸顯權利。

全國人大常委會如此高密度地修訂重要法律,與“中國特色社會主義法律體系要在2010年基本形成”之間,形成了內在的呼應。全國人大內司委副主任委員陳斯喜在一次演講中說:“2010年以后會制定一些新法,但重點將轉向法律的編纂,新法的制定將越來越少。”這意味著,人大已經走過了立法的黃金年代,將走向全面修法的時代。

如果說,人大立法已經走過“流金歲月”,那么人大監督則在經歷了“探索、創新、規范”之后,進入到了“制度發力”和“激活權力”的關鍵時期。

2010年3月,政府工作報告按照全國人大代表的審議意見,寫入了“增強財政預算透明度”的內容。之后,中央各部委先后在網上“曬賬本”。2010年,因而被稱為部門預算公開的元年。

而預算公開的路徑,實際上就是人大制度發力、民主法治前行的歷程。在公民推動、地方試驗、高層決策三方力量共同推動下,一個由人大主導、公眾參與的預算審查監督制度基本清晰。總結各地實踐經驗的預算法修訂草案,也被擺上了議事日程。草案有望寫入“由人大批準的預算草案,未經法定程序,政府不得修改”的規定。

“管住政府的錢袋子”,人大找到了制度的發力點和監督的突破口。不少人也從中聞到了政改的氣息:預算監督將成為人大監督政府的重要手段。溫家寶總理說過:“一個國家的財政史是驚心動魄的”,因為這不僅關系經濟發展,更會影響社會結構和公平正義。由此可見,預算審議如果形同虛設,人大代表就失去了最核心的價值。

人大不僅要管住政府的錢袋子,還要守好百姓的錢袋子,防止政府隨意從百姓的口袋里掏錢。

“無代表,不納稅”。2010年10月,在審議車船稅法草案時,有人大常委會組成人員直截了當地提出“不能總想著從老百姓兜里掏錢”。現代政府都確立了稅收法定的原則。征稅需要經過代議機構的審查批準,防止政府以國家財政權的名義侵害公民的財產權。但是長期以來,全國人大將稅收立法的權限授予了國務院,造成了立法權的嚴重流失,也導致了政府征稅隨意性太大的惡果。我們期待國家最高權力殿堂里,響起更多這樣的為民行權的聲音。

這一年,無論是全國人大還是地方各級人大,都在積極探索、創新監督工作的方法。全國人大常委會對政府的公共投資計劃實施情況進行專題調研,開展執法檢查后的追蹤檢查監督,并且首次展開對政府部門的專題詢問。而一些地方人大常委會,則在探索更加剛性的監督手段,比如對“一府兩院”專項工作報告及落實審議意見的情況進行滿意度測評。

人大監督越有力,法治國家越有形。在廣州籌備亞運會期間,當地人大代表和普通群眾、新聞媒體一起接力發聲,迫使各級官員為擾民之舉屢屢道歉。在杭州,媒體曝光政府強拆辛亥革命歷史遺址之后,當地人大及時介入、果斷出聲,要求政府立即全面停拆,并建議增加歷史建筑修繕經費。兩地人大,面對公共事件,大膽發聲、勇敢介入,成為當年人大行權和代表履職的一抹亮色。

人大工作盡管取得了一定的成效,然而離百姓的期待,還是有較大的差距。近年來,作為憲法規定的法律監督機關和民意表達機關,人大卻屢屢在重大公共事件中“失聲”。各地“血拆”、警察跨省追捕事件、高考加分亂象,只見網民拍案而起、窮追不舍,不見人大勇敢發聲、依法監督。與此同時,人大權力殿堂里的諸多監督“重武器”仍然“沉睡不醒”。人們期待人大在適當的時機激活質詢、特定問題調查、撤職等剛性的監督手段,切實行使起憲法和法律賦予的職權,進一步彰顯人大的權威。

央視記者柴靜曾在“兩會”節目《見證履職,共商國是》中說:“如果我們遇事根本不考慮那個法律規定的最主要的表達渠道,而是直接訴諸媒體或者上訪,那這個社會一定不是一個理智、成熟的社會。”柴靜的期盼也正是百姓對人大的期待。

公民社會初露端倪

從志愿者冒死赴玉樹、舟曲救災,到全民公益啟動大會倡導“人人可公益”,權利為本、參與為責的公民精神,已如同蒲公英的種子,隨風飄散,落地生根。

2010年,我們截取發生在北京、上海、廣州的3樁標志性事件,來觀察公民社會如何在這片古老的大地上,悄然而頑強地生長。

2010年初,廣州番禺的民眾集體維權,抗議政府有關部門將垃圾焚燒廠選址在人口稠密區。民眾理性而冷靜地表達民意,政府迅速而有效地回應民意,及時喊停了焚燒廠的建設。隨后在全國引起了一場公共政策大討論:在各個城市均面臨垃圾圍城的困境時,如何尋找既環保又有效的出路。討論最后形成了垃圾分揀第一優先的底線共識。“番禺反燒”從一個集體維權事件始,以一場改變公共政策的大討論終,是一次成功的民主演練,充分顯現了一個正在成長的公民社會的力量。

2010年尾,世博會這場“城市讓生活更美好”的盛宴剛剛結束,上海人就經受了猝不及防的沉痛一擊。11月15日,靜安區膠州路,外立面改造工程引起一處高層住宅起火,造成樓內58人喪生。

11月21日是死者的頭七日,按照中國的民俗,亡者的魂魄將最后一次返家告別。這一天,這個城市的公民前所未有地自發前來悼念。一場大火喚醒了人們的共同意識——在這片土地上,我們是命運的共同體。公民意識一夜覺醒。

與此同時,媒體不斷發出對災難的深度調查,追問這個由政府主導的“民心工程”為何變身“奪命災難”。政府則頻頻道歉,不斷檢討城市管理制度的缺失。上海人以自己的方式,完成了一次公民精神的洗禮,更新了公民參與的元素:克制、責任、理性、有序。

而在另一座中心城市——北京,法律學者和媒體人士,正在基于普通公民的責任意識,堅持不懈地推動一場制度的變革:廢除“帶血”的拆遷條例。5位法學教授的上書行動得到了有關部門的及時回應。2010年1月29日,國務院法制辦公布《國有土地上房屋征收與補償條例(征求意見稿)》,向社會各界公開征求意見。12月15日,條例第二次向社會公開征求意見。

盡管條例的修改面臨著激烈的利益博弈,但通過法學學者和媒體的持續努力,不斷重演的拆遷悲劇,或許可以等來一個新條例的誕生。一場公民推動的變“法”運動正在朝著人們所期盼的方向前行。

傳媒學者錢鋼說:“一個現代國家,須有寬闊的領域介于公權和私人之間,這就是‘社會’,是不可或缺的公共空間,是化解沖突的緩沖地帶。”中國人曾長期集體缺失民主意識、權利意識,對官員權力畏若神明,不知公民權利為何物。隨著公民意識的全面覺醒,民主將日益成為一種國家的價值觀,成為公民的生活方式,并加速孕育著民主社會的“成年禮”。

微博問政異軍突起

風起云涌的“互聯網民主”,在2010年因為一種叫做“微博”的網絡形式而別開生面。有人說網絡時代已經正式進入“微博時間”。這一年,在多起公共事件中,微博都以其獨有的傳播優勢,起到了決定輿論方向的作用。微博,這種在西方僅被用作交友工具的網絡形式,在轉型期的中國卻被賦予了全新的含義:關注就是力量,圍觀改變中國。

2010年9月16日,江西省撫州市宜黃縣自焚者家屬鐘如九姐妹欲赴京接受媒體采訪,在機場被時任縣委書記的邱建國等人勸堵,最后躲進廁所。著名“女廁攻防戰”在微博上直播,引發大量網友“圍觀”。“宜黃事件”在網上急劇升溫。宜黃縣委書記、縣長被免職。

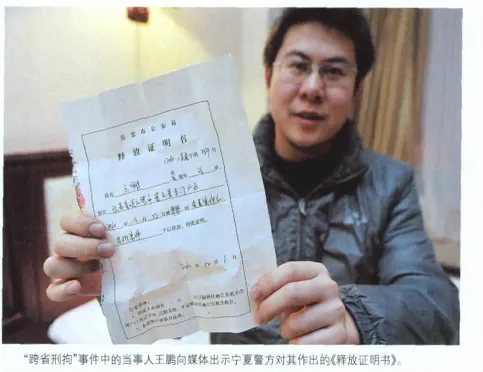

而在最近的“王鵬錯案”事件中,微博再度發力。寧夏吳忠市以閃電速度,迅速糾正“跨省刑拘”王鵬錯案,并對有關責任人作出處理。當地公安系統兩名官員為此錯案付出“下課”的代價。

“微博時代,人人都是記者”。微博的根本力量,在于短時間內集中最大多數普通人的力量,來達到改變事件發展方向的結果。美國耶魯大學教授陳志武認為,微博至少有三方面的好處:“第一,微博使得下級部門以往的欺上瞞下行為更加困難,使上級領導更能掌握下面的實際情況,降低上下級之間的信息不對稱,有利于國家的治理;第二,微博使行政權力體系內的腐敗行為更加艱難,因為陽光是最好的殺菌劑;第三,微博帶來的信息流暢,使中國公民對社會更了解,這會提升社會理智,有利于良序社會的建立。”

網絡民主在不斷推動個案解決的同時,也進入了一個體制的瓶頸。那就是單純個案的突破,往往不具有復制性,不能上升為一般的原則,不能指引體制的變革。圍觀可以改變個案,但卻無法改變悲劇的惡性循環。在公安部早已明令禁止的情況下,各地依然以涉嫌“誹謗”頻頻啟動跨省追捕就是一個很好的明證。

學者信海光更是從另外一個角度,對微博問政的前途表示擔憂。網絡問政一個堅實的基礎是公眾圍觀的熱情,“而公眾熱情,就像個輕薄浪子,一有事件則萬眾一聲,施加巨大壓力,把當事者搞得熱血沸騰,一心奮戰到底,但一旦下一個熱點出現,公眾熱情立刻轉移,只留下當事者孤身奮戰,自生自滅”,在缺乏有力民意代言人的情況下,過分的口水宣泄使參與變得簡單,道德情感得到代償后,反而很可能會消解以實際行動對社會的推動。

最近一年“網絡水軍”的肆虐,終于在去年年底催生了一場“網絡民意多大程度上代表真正民意”的爭論。“網絡水軍”的存在,迫使我們認真反思自己面對網絡上漫天而來的信息的心態,找回通往理智和真相的路徑。

微博催生了中國式的網絡問政,也在考問處于轉型時期的中國社會。

法治政府任重道遠

2004年國務院發布《全面推進依法行政實施綱要》。《綱要》對建設法治政府提出了明確的時間表,這個期限是10年。

2010年8月,溫家寶總理在全國依法行政工作會議上,再次表達了“推進依法行政,建設法治政府”的決心。根據綱要規定的時間表,所余的時間已經不多了。

近20年來,由行政訴訟法引領的行政制度變革,清晰呈現了“控權”與“擴權”的雙重軌跡:所謂“控權”,就是政府權力日益受到控制;所謂“擴權”,就是公民權利不斷得到擴張。但總體而言,政府與公民的強弱對比依然有待改善。隨著社會轉型期階層分化、利益沖突的加劇,一些地方公權與私權之間的沖突也愈演愈烈。2010年,在一些地方,雇用黑保安堵截上訪民眾,暴力拆遷屢屢致人死亡,動輒啟動跨省追捕,公權力表現得非常彪悍,已經成為影響官民關系的滴血傷口。

中國政法大學教授江平認為:“目前的轉型社會,一個重要特點就是私權利覺醒了、擴大了,而公權力依然還維持著很大的干預和控制力。在過去控制和管理都相當強大的情況下,私權利很渺小,并不會出現很大的公權力和私權利的沖突。而現在,私權日益覺醒和擴大,公權力仍然保持著較大的干預和管制的力量,就會必然形成轉型社會里公權力和私權利的沖突。甚至在某一時期會有尖銳的沖突,這是客觀規律造成的。”

在“宜黃事件”發生后,多位受訪學者表示,“我們離法治政府的目標,還有較大距離。”對于中國當前的發展來說,強調依法行政顯得尤為迫切。

在此大背景下,《國務院關于加強法治政府建設的意見》于2010年10月出臺,針對當前依法行政和行政管理中存在的突出問題,提出了堅持依法科學民主決策、強化行政監督和問責等7個方面的任務。

打造法治政府,除了政府自身的制約,更需要外部的監督力量。浙江財經學院副教授曾章偉撰文認為:“層出不窮的官民對抗,反映出一個亟待解決的問題:就是誰來監督執法者?如果執法者不受法律約束,法律只是統治者用來約束公眾的工具,這樣的社會就不是法治社會。當前尤其是要發揮人大在制約公權和保護私權方面的作用。”

在制度層面進一步規制公權、保障民權,并在實踐層面真正落實這些政治規則,借民主之力實現行政公正、官民和諧之目標,依然是當前乃至今后一段時期的重要議題。

從年初溫家寶總理說“要讓人民生活得更有尊嚴”,到年尾十七屆五中全會強調“以更大的決心和勇氣推進改革”,前后呼應,脈絡隱現。剛剛過去的2010年,是一個繼往開來的年份,它將迎來又一個偉大的改革時代。