國內外學者聚焦“政黨如何聯系群眾”

文/徐學通

國內外學者聚焦“政黨如何聯系群眾”

文/徐學通

政黨創立以來的幾百年歷史證明,一個政黨能夠執政且長期執政,其根源在于政黨是否能獲得多數民眾的支持。政黨聯系民眾并最終獲得民眾支持的根本途徑是政治參與。能夠充分運行的政治參與有兩個前提:一是政治參與的民眾是安全的;二是政治參與是有效的。兩者不可缺一。

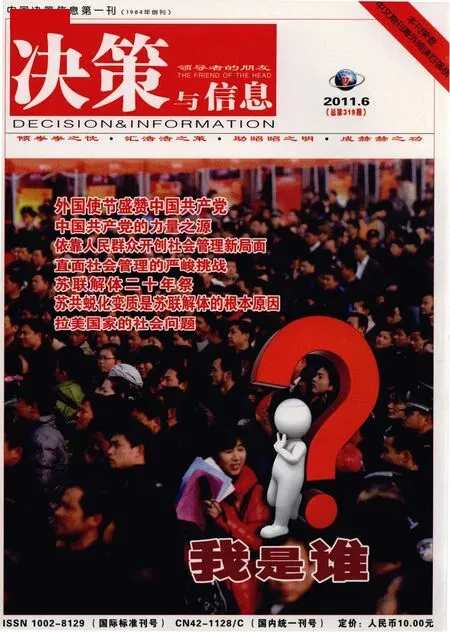

在上海市委黨校政黨研究所與德國艾伯特基金會聯合舉辦的“政黨聯系民眾的經驗”國際研討會上,來自德國、韓國、墨西哥、新加坡、日本等國的學者與國內學者近百人就“政黨如何聯系群眾”進行了熱烈而深入的研討。現將此次研討會綜述如下:

執政黨與公民社會:對立、博弈與合作

當代公民社會并不是隔離于國家與政黨制度之外的,而是形成于現代社會秩序中的民間政治領域,一般不受國家行政權力的支配,活動由民間自發組織,組織自由選擇方式參與公共事務的管理。作為政黨行政體系代表的執政黨與公民社會之間的關系是完全對立、還是博弈抑或是合作共生?邁克爾·伯世(Michael Bürsch)博士指出:以德國為例,民眾參與政黨的積極性沒有參與公民社會活動的積極性高。公民一般出于兩種動機來參加社會活動:一方面是要為公眾利益作出一些貢獻,并對社會發展施加某種影響;另一方面則也有謀求自身利益這樣的合理考慮,比如說希望通過參與互助型健康組織來改善個人的境況。而政黨大多數黨員對黨內政治和決策的影響力十分有限,在黨內政綱和政治職位人選上沒有什么發言權。而且,許多公民相信,就總體而言,政治黨派難以對德國的政治和政府決策施加影響。政黨應該向公民社會學習,如在給予公民黨員身份時也給予他們一些特別的好處,提供政治參與的機會,解決現實問題,那樣政黨將具有更大的吸引力。就總體而言,德國的政黨和公民社會組織各不相干、各行其是,有時則互相競爭。Frank Heuberger博士認為:公民社會的行為邏輯與政治和經濟的邏輯全然不同,政治參與有其獨特優勢。公民社會是基于信任、團結、透明、集思廣益、達成共識、公開無限制、在公共領域運作、期待共同參與和共同決策等來運作的,組織認同度很高,行動也很高效,在整個歐洲都非常活躍,幾乎各個社會領域都有發展、彰顯特色。為了應對危機,歐洲委員會創新地把各國公民社會和歐洲市民納入決策過程(公民對話,AGORA,“公民的歐洲”,歐洲市民計劃等);在全歐層面,各國家公民社會也努力通過歐洲市民社會網絡擴大影響力。他提出,公民社會和政黨之間以合作為主。政黨和政府越來越依靠與公民社會的溝通和合作:因為政黨不再代表社會價值和生活方向,與公民社會的對話使政黨更強大、充滿生機;公民社會也需要政黨來實施和取得政治利益。提倡政黨向公民社會學習,如關注人民實際利益、需求和期望(授權)以調動黨員積極性;透明決策,讓黨員參與和共同決策實施等。但公民社會不可能替代政黨。

新加坡在政黨體制和政治文化環境上與中國有諸多類似,其在公民社會的構建過程如何處理政黨、國家與社會的關系,對中國具有部分借鑒意義。新加坡國立大學李光耀公共政策學院陳思賢(Kenneth Paul Tan)博士認為:新加坡是獨大型政黨制度下的去政治化公民社會。1、人民行動黨(PAP)成功構建獨大型的政黨制度,逐步構建權威政府,讓民眾認為沒有人民行動黨國家將無法正常運轉。政黨執政的合法性來源于民主選舉(競爭不很激烈)。2、去政治化的公民社會。通過《內部安全法》、《宗教和諧法》、《社會法》等國家專制工具,建立起技術的、非意識形態的、務實的、能解決問題、從問題出發模式的行政國家,并保留中間政治地帶,擴大了民眾的支持基礎。3、人民行動黨對于新媒體的政策是參與而非壓制,對媒體的限制逐步放寬,持包容心態。4、人民行動黨在強調國家與公民社會更多合作的情況下,始終保持自身廉潔和高效,通過各種方式方法聯系民眾。

一個現代意義上的公民社會在當今中國尚未完全形成,但隨著中國市場經濟的日益發展、健全和成熟,作為市場經濟同體衍生物的公民社會必將逐漸顯現。執政黨和公民社會應該能夠形成良性的互動關系。

政黨、國家與公民社會關系重構

基于不同的政黨類型和政黨制度,使政黨與國家的關系、政治改革的趨向、民主的建設等在不同國家、不同發展階段各有其特點。

復旦大學郭定平教授認為:中國政黨與國家關系模式在民國初年是共生型政黨—國家關系模式;國民政府時期是外生型政黨—國家關系模式;新中國建立初期是外生型政黨—國家關系模式;改革開放后逐步向內生型政黨—國家關系模式轉換。中國共產黨聯系群眾,一定要把堅持黨的領導、人民當家做主和依法治國有機統一起來。中國在推動經濟發展和現代化建設的過程中,不斷深化政治體制改革,按照依法執政、依法治國的基本方略,重構政黨與國家之間的關系,在黨的領導下提升人民代表大會的地位,加強人民代表大會的權威,特別是推動黨委書記兼任人大主任,使執政黨進入國家權力機關,通過國家權力機關,依靠國家權力機關,實施黨對國家事務的領導。

一個國家由一黨或者一黨獨大的政治體制逐步走向多黨競爭的政治格局,公民社會在民主化進程中扮演何種角色?墨西哥國立自治大學喬治·卡迪納-如阿(Dr.Jorge Cadena-Roa)博士以墨西哥為例做出了闡釋。他認為:墨西哥威權主義的國家政權的合法性來自于民眾對于革命綱領的普遍支持。這一國家政權是個混合體,既非民主政體,也非獨裁政體,更像一個“強勢民主政體”(demodura)或者“軟性獨裁政體”(dictablanda)。1940年代之后一系列社會運動被強力鎮壓,徹底改變了領導人、社會團體、普通國民對國家政權曾經寄托的期望和意義(原政治綱領強調社會正義,要求國家政權應當致力于實現發展、實施土地改革、保護勞工、開展公共教育、落實各項福利政策)。他們醒悟到,國家政權已經從以民眾福祉為本(即致力于促進社會正義)蛻變為以工商利益為本(即致力于促進資本主義的發展)。對于革命政權的質疑,使得社會上興起獨立于政府、政黨的第三支力量——公民自治團體,促進了公民社會的興起。但公民社會組織和社會運動組織對于權利、問責制、自主性的要求,往往會碰壁或遭到抵制。問題的核心在于,公民社會組織和社會運動組織一方面要求落實憲法中規定的憲政規則,另一方面又是通過非制度化的手段在表達其訴求。在此過程中,不同的團體建立了另類的、獨立的信任網絡(公民社會組織、社會運動組織、政治黨派),它們敦促落實法律制度框架,借以保護公民的權利。由于這些運動要求依法與政府部門進行溝通和磋商,所以它們最終從總體上將統治階層與公民群體之間的關系推上民主化的軌道。

新加坡總理、人民行動黨領袖李顯龍的支持者在提名站外吶喊助威。

而在韓國公民社會的構建過程中,公民社會運動與政治運動錯綜糾結又相輔相成。韓國“參與式民主人民同盟”主任、韓信大學Cho,Sungdai教授指出:1、隨著民主化的推進,政治冷漠日益加劇。自從民主化以來,國民參與總統、國民議會選舉的比率陡然下跌。導致民眾政治冷漠的主要原因是:選民對政治圈子或者民主現狀心懷不滿;選民對各種各樣的政治機構和制度心懷不滿。2、政黨制度的代表性不足。民主轉型使得政治格局從原先的威權與民主的對立,演變為南部兩個地區之間的區域競爭。黨派制度的狹隘性,加上意識形態或政策內涵的缺失,使得其政黨制度與其說是“威權主義的對立面”,還不如說陷入了狹隘的地方主義,造成了“民主的赤字”。3、公民組織在政治參與中承擔了重要的角色。公民組織通過廉潔競選活動(監控選舉舞弊、進行政策宣傳、提供有關候選人的信息)、黑名單活動(通過黑名單淘汰腐敗政客)、宣言運動(公布政治黨派的政策協議、評估政黨的政策綱領)、請愿行動等對執政黨施加影響,充當政治過程的督查者,推進公民社會的進一步發展。4、人民的力量能夠改變社會。

政黨動員和權力管理

政黨動員黨員的原始力量來源于黨員的政治信仰,可是現實政黨體系中,真正把入黨當做政治信仰的黨員人數日益減少。如何動員自己的組織成員,如何管理權力,是否應該在黨內實行民主等問題,都亟待現代政黨給予解答。

德國美因茨大學政治系的Gerd Mielke教授認為:德國政黨正面臨著黨員動員和權力管理的困境,整體形象有所下降,黨員的數量日益減少(是黨員去世,而非退黨),在近來的多次選舉中,沒有一個政黨能夠獨立組閣。政黨與政黨之間差異性逐步弱化,有趨同的傾向,政黨改革的原始動力不足,在政治活動中過多地忽視了黨員自身的利益、意志,使得黨員慢慢淪為政治選舉的工具。由于政黨對青年群體缺乏吸引力,很多政黨成員出現老齡化。即便如此,在黨內等級制度分明的政黨內,最主要的領導怕政黨改革動搖自己的領導位子而沒有任何動力搞改革。政黨內部的交流很少。黨員代表大會的代表性也有很大的局限性(只有10%左右的黨員參加黨派大會)。

那么如何調動黨員參與黨內事務的積極性呢?上海行政學院政黨研究所的劉紅凜博士認為:黨內民主應該是原始的動力所在。黨內民主的核心問題是黨內治理問題。實質是要正確處理黨內權力授受關系、權利與義務關系、權力與責任關系以及黨內利益矛盾關系,其目的在于增強黨的創新活力、維護黨的團結統一。黨內民主是黨的生命,集中統一是黨的力量保證。新時期中國共產黨黨內民主建設的主要內容包括:堅持和完善黨的領導制度、保障黨員主體地位和民主權利、完善黨代表大會制度和黨內選舉制度、完善黨內民主決策機制、維護黨的集中統一。

德國艾伯特基金會上海辦公室主任魯道夫·特勞普·梅茨(Rudolf Traub-Merz)博士提出:世界上不存在普遍適用、統一固定的政黨模式,當前公民社會無法取代政黨政治。在日益多元化的社會發展過程中,一黨獨大的政治體制是否穩定有不同的解讀——墨西哥一黨獨大的政治體系解體,可是新加坡一黨獨大的政治體系堅不可摧。德國的綠黨基層社會動員從生態環保、生物系統、公民自身成長角度實施,收到了良好效果。