漢語雙賓句中名詞成分的題元角色、格位形式與語類性質研究①

馬志剛

(廣東外語外貿大學外國語言學及應用語言學研究中心/詞典學中心,廣東,廣州 510420)

漢語雙賓句中名詞成分的題元角色、格位形式與語類性質研究①

馬志剛

(廣東外語外貿大學外國語言學及應用語言學研究中心/詞典學中心,廣東,廣州 510420)

最簡方案;漢語雙賓句;名詞短語;題元角色;格位形式;語類性質

漢語雙賓句中的主語為定指致事,間賓為定指與/奪事,而直賓為無定指存事。雙賓句中三個論元的語義蘊含 (題元角色)與其語音形式 (格位)、句法結構 (語類性質)都有匹配關系:致事主語承載主格、與/奪事間賓承載與格,二者都只能為定指短語DP;而存事直賓承載部分格,只能為具有數量修飾語的QP②本文中的語類標簽QP(Quantifier Phrase)專指具有數量修飾語的名詞短語,與具有限定性修飾語的名詞短語DP(Determiner Phrase)相對應。。基于文獻中對名詞短語的論述以及母語者的語言直覺,這種匹配關系的建立有助于兌現自然語言優化簡約的最簡理念。

0.引言

張寧 (1999:219)在對雙賓句的兩個賓語進行被動轉換時,在直賓位置上明確使用有數量修飾語的名詞短語,而在對應句的主語位置上卻采用定指短語 (我被他搶了三瓶酒/*那三瓶酒被他搶了我)③筆者將相關部分斜體,以示強調,下文同理。。而陸儉明 (2003:97,167,171)在論及數量范疇對漢語句法的制約作用時,提及雙賓句的遠賓語必須是數量短語。我們認為,漢語雙賓句中的直接賓語必須具有數量修飾語是具有心理現實性的一種普遍現象,但目前尚無系統性的研究。考慮到名詞短語的語類性質 (categorical status)與其語義蘊含、語音拼讀 (格位形式),甚至語用功效等方面都可能存在系統性關聯,因此及物句、非賓格句、保留賓語被動句中的賓語以及雙賓句中的間接賓語和直接賓語都值得從語類性質和格位形式等角度予以研究。本文討論漢語雙賓句中名詞成分的題元角色、語類性質和格位形式。

1.文獻中相關的語言現象研究

1.1 直接賓語具有數量意義的語感體驗

在我們已及的文獻中,朱德熙 (1979)、馬慶株 (1981)是最早提及數量范疇對于雙賓句的直賓具有重要意義的語言學家。朱德熙認為“S1-S4(雙賓句及其變體)里的直接賓語M可以是單獨的名詞,也可以是復雜的體詞性結構。不過這些句式似乎都有一種排斥由單獨的名詞充任直接賓語的傾向 (?我送給他書)。使用單獨名詞時,句子往往具有黏附性,不能獨立成句 (比較:?我送他書/我送他書看 /我送他一本書)。”“總的說來,S1-S4里的M(即直接賓語)最占優勢的形式是:數量詞+名詞”(朱德熙,1979:151-152)。朱德熙 (1982)在談及“取”類雙賓 (買了他一所房子)時,進一步指出,“如果 (間賓和直賓)中間有‘的’,或者雖然沒有‘的’但最后的名詞之前是指量詞‘那所’、‘那個’等,那末分析為單賓結構;如果中間沒有‘的’,最后的名詞之前是數量詞,則分析為雙賓結構”。雖然朱德熙沒有為此提供解釋,但是雙賓句中“最后的名詞 (即直接賓語)之前是數量詞”的觀點與其先前雙賓句中 “(直接賓語的)優勢形式是數量詞+名詞”的觀點是一致的。

依據朱德熙的觀點,“我買了他那本書”是單賓句,而“我買了他一本書”才是雙賓句。我們認同朱德熙漢語雙賓句中直賓位置上的名詞短語應該具有數量修飾語的語感體驗,這的確也符合漢語中賓語表達無定義的普遍觀點。陸儉明 (2003:167)認為,各類“雙賓結構一般也都要求遠賓語必須含有數量成分”。值得注意的是,上述幾位語言學家在直賓位置上使用數量修飾語的同時也傾向于在主語位置上使用定指短語,這說明名詞短語的語類性質,即屬于具有限定性修飾語的DP,還是具有數量修飾語的QP,在語感層面上制約著名詞短語能否進入某個句法結構位置。

無可否認的是,這種語感體驗雖然很真切,但由于沒有從理論層面上加以闡釋,因而即便是朱德熙、陸儉明等這樣的語言學家們在表述時也采用“往往”、“在一定條件下”等并非十分肯定的語詞。比如,陸儉明盡管也多次強調“雙賓結構的遠賓語不能由表示占有領屬關系的偏正結構充任(*給你我弟弟的箱子)”,“……雙賓結構中,(直賓的)數量短語不能缺” (陸儉明,2003:97,166),但他同時卻也采用具有定指直賓的雙賓句作為例句 (張三送給李四那個照相機)(陸儉明,2003:84),這說明的確有必要對漢語雙賓句中直賓總是具有數量修飾語的這種語感體驗從更高層面上予以解釋,畢竟依據朱德熙“我買了他那本書”隸屬單賓句的觀點,“張三送給李四那個照相機”似乎也應該是單賓句。況且,我們作為漢語母語者的語感判斷是:當直賓為定指短語DP時,更為自然的表達是采用“把”字句,把定指短語視為次話題,即“張三把那個照相機送給了李四”。事實上,具有實指意義的直賓 (數量短語)在被語言學家們轉換為話題成分時,基本上都是以定指名詞的形式出現的。比如,“小明給了音音一本書”中的直賓被話題化時,幾位語言學家都在母語語感的驅使下無意識地添加了限定語形成話題句“那 (一)本書,小明給了音音”(沈陽、何元建和顧陽,2001:204)。另外,雙賓句中的直賓被語言學家們被動化時,也傾向于把直賓位置上本來具有數量修飾語的名詞成分替換為主語位置上的定指短語 (我被他罰了五塊錢/*(那)五塊錢被他罰了我)(張寧,1999:219)。那么,為何主語 (還有間賓)與直賓會具有不同的語類性質呢?下面進一步深入闡述。

1.2 基于實證語料的反面意見和問題癥結的可能所在

陸儉明 (2003:178)認為,“*王老師嫁給李警官她的女兒”必須轉換為“王老師把她女兒嫁給李警官”才算完全合法的句子,并據此得出“遠賓語 (即直賓)排斥表示‘稱謂領屬’和‘占有領屬’的領屬性偏正結構”的結論,但在我們對漢語雙賓句中直賓總是具有數量修飾語的傾向性提供解釋之前,完全有必要了解相關的反面意見。

當漢語主語表達有定義的傾向性被普遍接受時,范繼淹 (1985)及時指出“無定NP主語句”也同樣很普遍。無獨有偶,當直接賓語必須具有數量修飾語的觀點被反復提及時,邢福義、沈威(2008)也表明,具有領屬性和限定性修飾語的遠賓語也并非不常見。這三位學者都是通過從各種途徑獲得的語言實例來說明其觀點的:范繼淹發現電訊等文體中無定主語句較多,而邢福義、沈威(2008:2,4)則認為,類似于“給你我所有的愛”和“牧羊人遞給我一支他的煙”等都是遠賓語排斥限定性修飾語這一觀點的反例。可以看出,上述研究都秉承基于語言事實的歸納性研究方法,但都未給搜集到的語料予以理論層面上的解釋。

不過,盡管邢福義、沈威 (2008:2)主張“領屬性偏正結構充當遠賓語的現象從古代到現當代都有使用”,但他們也承認“頻率 (還是)不太高”。盡管領屬性偏正結構作為遠賓語并非不能接受(無定NP作主語也并非偶然現象),但我們認為,如果能接受最簡方案 (Chomsky,1999、2001;Radford,2004:141)名詞短語NP可以通過添加顯性或隱性的功能語類擴展為DP或QP的理念 (即[DP[D+NP]]或 [QP[Q+NP]]),而且如果QP和DP還可以進一步擴展的話 (即擴展為 [DP[D+QP]]和 [QP[Q+DP]]),那么邢福義、沈威 (2008:4)所收集到的很多具有領屬偏正修飾語的實例要么本身就具有數量修飾語 (比如,“牧羊人遞給我一支他的煙”等),要么可以通過添加數量修飾語加以擴展 (比如,給他們一些我的同情)①這兩種情形都可以視為DP被添加Q后形成了數量短語[QP[Q+DP]]。。

徐杰 (1999)和陸儉明 (2002)都嘗試基于某種理論對自己感興趣的現象予以論證,并分別通過約束原則和語義指向理論論證了“打碎了張先生三個杯子”和“吃了他三個蘋果”之類的句子都隸屬雙賓句。陸儉明的論證前提與本文直接相關:“總共”等所指向的數量成分不能再受表領屬關系等定語的修飾。我們認為,該前提的深層理據其實在于:取得類雙賓句中的“總共”類副詞對動詞后的賓語具有語義限制,即要求其表達部分量而非全量。具體而言,“總共吃掉了他三個蘋果”中的“蘋果”一般不止三個 (比較:*總共吃掉了他所有的蘋果)。對此理據進一步延伸,我們認為,雙賓句的直賓理應是表達非全稱的數量短語,而全稱量詞所修飾的名詞短語實際上就是定指短語,具有 [DP[D+QP]]的句法結構,而這一點在很大程度上決定著雙賓句中直接賓語的語義屬性和語類性質。我們的語感體驗是,如果選用全稱量詞作賓語,那么更為自然的表達是讓其作“把”字賓語(比如,我把所有的愛都給了他/?我給了他我所有的愛)。如下,我們對此觀點作進一步說明。

2.兩個賓語的義、形、音與合并位置

邢福義、沈威 (2008:6)認為,語言中詞和句的形式和內容之間不會總是一一對應,同樣的意義用不同的形式來述說是常見現象。但我們認為,句中的論元成分在義 (題元角色)、形 (語類性質)、音 (格位形式),甚至語用功效等方面應該具有匹配關系才更符合自然語言的優化設計和效率原則,而名詞成分的上述三個方面與其在推導式中的合并位置也應該具有關聯性。先就直賓而言,我們認為,漢語雙賓句中直賓位置上的名詞性成分應該是表達無定義的數量短語,語音上應該拼讀為部分格形式,而在句法結構上應該是具有數量修飾語的QP。直賓的上述特點實質上是由漢語雙賓句的中心語動詞的復合性質所致。具體而言,漢語雙賓句的中心語動詞是非賓格語素上附加及物動詞而成,其中的非賓格語素要求與其合并的名詞成分在語義上無定指,結構上為數量短語QP,從而能夠承載部分格。如下先說明我們對漢語雙賓句的認識,然后對直賓應具有存事題元角色并可被指派部分格、間賓應該具有 (擬)有生性,承擔與/奪事題元角色,并被指派與格的觀點予以闡述。

2.1 復合動詞的內部組合及其句法實現

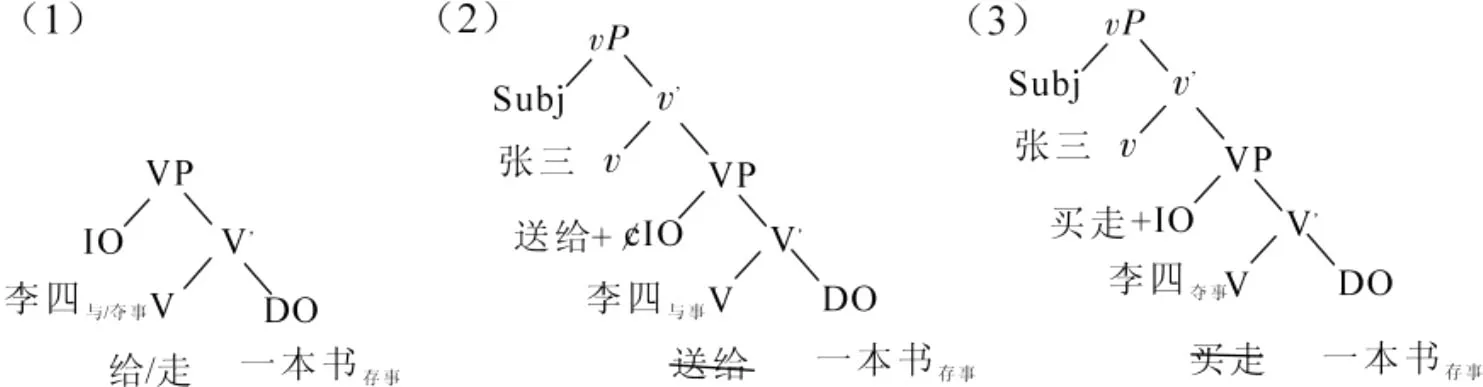

我們認為,漢語雙賓句的中心語動詞都是及物動詞內含非賓格語素“給”或“走”(也可為隱性)的復合動詞,即“送給/送 ”或“買走/買 ”,其中的非賓格語素和及物動詞是可分解的。具體而言,在通過合并形成句法結構時,非賓格語素先和直賓論元合并形成中間投射V’,然后和間賓論元合并構成表達完整語義的VP(如 (1)所示):

(1)中的三個成分 (直賓、非賓格語素和間賓)之所以采用這樣的合并順序,主要是考慮到直賓和間賓要獲得題元指派必須滿足恰當的結構限制。依據Grimshaw(1990)和Radford(2004:254)題元指派必須在姐妹關系下實現的觀點,我們采納名詞性論元在初次合并位置上獲得題元指派的假設。具體而言,當非賓格語素“給”或“走”與直賓論元合并時,前者基于其固有的存現義給后者賦予存事題元角色 (姐妹關系),并形成中間投射V’。而間賓論元在與中間投射V’合并時,可被指派與事 (如 (2)中VP所示),也可被指派奪事 (如 (3)中的VP所示)。顯然,決定因素在于中心語成分中非賓格語素的語義內容:“給+一本書”能給“李四”賦予與事,而“走+一本書”能給“李四”賦予奪事。關鍵是,非賓格語素必須先和直賓形成中間投射后才能在姐妹關系下給間賓賦予相應的題元角色。

我們認為,由非賓格語素“給”或“走”投射而成的VP表達的是存現義,等同于存現句所表達的語義內容,相當于“李四有一本書”(因“給”而獲得一本書)或者“李四失了一本書”(因“走”而喪失了一本書),這符合非賓格句中的存現物必須在結構上實現為非賓格動詞的補語的句法要求 (Grimshaw,1990)。而雙賓結構 (2)和 (3)則是在 (1)這個存現句式之上分別附加及物動詞“送”和“買”后投射而成的致使性句式,表達的是“張三”以“送”或“買”的方式致使“李四”擁有或喪失“一本書”的語義,即通常所說的給予類雙賓句和取得類雙賓句。可以這樣認為,在生成雙賓句的句法推導開始之前,需要從詞匯次序列 (lexical subarray)中選擇及物動詞與非賓格語素先組合成動詞復合體 (比如“送給”、“買走”),然后再與直賓合并。由于雙賓句中兩個賓語之間必定具有領屬關系 (陸儉明,2002),因此必須在spec-VP位置合并間賓,從而形成某人得或失某物的存現結構VP(即 (1))。由于及物動詞要求施為者作為其標示語合并在spec-vP,進而形成表達致使義的雙賓句式vP(即 (2)和 (3)中完整的vP),其中心語輕動詞 ()觸發中心語V(即動詞復合體)移位到v。

2.2 雙賓句中的名詞成分義、音、形的最簡匹配

我們主張雙賓句中的直賓為數量短語主要是因為直賓論元在義、形、音和合并位置等方面具有系統性:直賓是最先引入句法推導式的論元成分,其合并位置只能是非賓格語素的補語位置,而且只能具有無定語義,畢竟直賓是最先被引入句法結構的新信息成分。由于非賓格語素蘊含事物的隱現,其補語直賓應該承擔存事題元角色,且只能是具有數量修飾語的名詞短語 (即QP),從而能承載基于動詞存現義的固有格 (部分格)以實現語音拼讀 (Permultter,1978;Belleti,1988)。朱德熙(1982)、何曉煒 (2003)都認為,漢語雙賓句的直賓不能為代詞,這在一定程度上證明作直賓的名詞只能為具有數量意義的QP,而不能是具有定指意義的DP,否則用代詞指代應該能夠成立,畢竟英漢語中的代詞都可被視為省略名詞短語NP后的中心語D成分 (比如,[DP[D他/he][NP張三/John]]中省略NP即得“他/he”)。

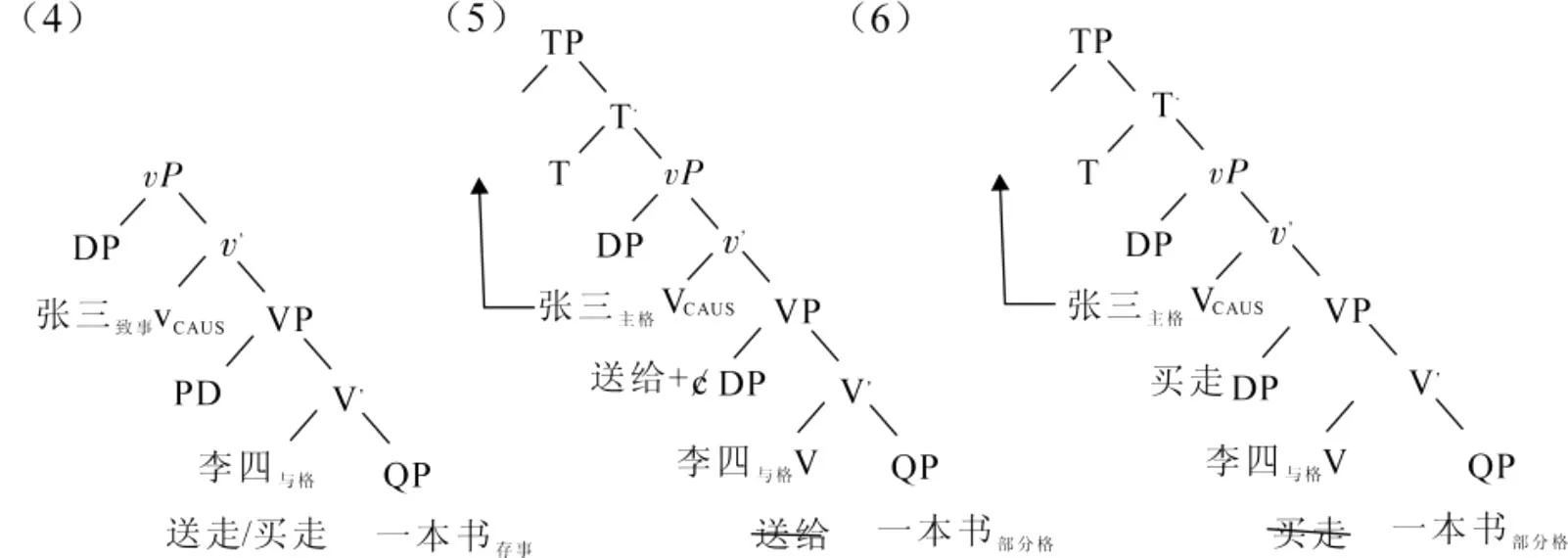

Chomsky(2006)強調合并是句法結構構建中最為原始的操作,中心語成分的探測要做到最小量探測 (搜尋)(minimal search),而Radford(2009:120)強調句法推導式中的題元指派和格位賦值等操作都應該盡早執行。我們認為,漢語雙賓句中心語動詞中的非賓格語素作為中心語與直賓論元的合并符合最簡理念:一經合并,非賓格語素當即對直賓執行題元指派和格位賦值,以達到最小量探測和盡早原則的要求。如下,我們在樹形圖上標出論元成分的語類性質、格位形式和輕動詞的語義屬性,并將vP擴展為TP,以便對此觀點作進一步解釋。同時,我們還將說明間賓緣何具有DP語類性質、與/奪事題元角色以及與格形式:

就 (4)、(5)、(6)中輕動詞的核心語義而言,我們認為漢語雙賓句中的輕動詞具有致使性語義 (CAUS:causative),這符合漢語雙賓句表達致使領屬語義建立或喪失的本義:張三致使李四擁有或喪失某物。但更為重要的是,漢語雙賓結構中,輕動詞的致使語義實質上是復合動詞中及物性語義和存現語義中和的產物,而且正是這種混合而成的致使性語義使得輕動詞能給“李四”賦予與格,如 (4)所示(“李四”與輕動詞在句法結構上也滿足格位指派的臨近原則)。換言之,非賓格語素與直賓合并的中間投射賦予間賓的題元角色是與/奪事,因此要求其被指派與該題元角色匹配的與格。再者,漢語雙賓句的間賓通常都被認為應該具有 (擬)有生性 (黃正德,2007:12-15),而這與其具有與/奪事題元角色以及承載與格的觀點是一致的,畢竟能作與/奪事,且能承載與格的名詞必定具有有生性,而能承載與/奪事的名詞短語應該具有確定的語義,因而要求其具有DP的句法結構 (比如,政府錄取了北大二十個學生)。簡言之,我們認為,漢語雙賓句中的直賓為表無定語義且能承載部分格的存事QP,而間賓為表定指義且能承載與格的有生與/奪事DP,而決定二者題元角色的分別是非賓格語素及其中間投射,而決定二者格位形式的分別是非賓格語素和輕動詞。事實上,除了內涵給予義的動詞外 (比如,“送、賣”等),漢語中有些及物動詞只有在與顯性非賓格語素“給”組合成復合動詞后才能攜帶與事論元,形成雙賓句。比如“張三寫給李四一封信、張三留給李四一個蘋果”等。可見,顯性或隱性的非賓格語素“給”或“走”等是漢語雙賓句語義的源起,在句法結構上居于樞紐地位。此外,認為間賓承載與格的觀點也具有跨語言的語料支持,比如,德語、俄語等格位形態豐富的語言中都有專門的與格 (或稱為第三格)。

最后,就 (4)中的vP結構而言,由于輕動詞具有致使義,因此其中間投射能夠在姐妹關系下給在spec-vP合并的“張三”指派致事,但其格位在vP內無法解決,只能在 (5)和 (6)所示的TP結構中得到實現。具體而言,在spec-vP位置上合并的論元是vP投射內位置最高且尚未被指派格位的論元。由于格位指派者必須成分統制格位接受者,因此 (5)和 (6)中的“張三”在vP內沒有適當的格位指派者,只有通過與T在人稱、數等φ特征上建立一致關系并被指派主格 (二者在句法結構上滿足臨近原則)。隨后在T的EPP特征的觸發下移位到spec-TP成為句子主語,而漢語主語表達有定的傾向性也要求該論元必須具有DP語類性質。據此,我們認為,漢語雙賓句的主語為表達有定義且承載主格的致事DP,其題元角色取決于致使義輕動詞的中間投射,而其格位指派則取決于上層T探針。

3.本文觀點的解釋力及其啟示

3.1 可為文獻中的實際用例提供解釋

漢語雙賓句中,直賓為無定存事QP,間賓為有定與/奪事DP,而主語為有定致事DP,而且間賓必具有生性,直賓不能為代詞。但目前的研究似乎并沒有意識到雙賓句中論元成分的語類性質及其在句法結構中的作用。比如,陸儉明 (2003:97)在研究雙賓句與“把”字句的轉換關系時,認為凡是“把”的賓語為表示占有領屬的偏正結構,都不能變換為雙賓結構。比如,“他把爸爸的電腦送給張老師了”不能轉換為“*他送給張老師爸爸的電腦”。但依據本文的觀點,前者合法后者不合法是因為“爸爸的電腦”作為表有定義的DP短語能夠以次話題的身份作為“把”的賓語,但卻不能作為“給”的賓語,因為雙賓句中先和非賓格語素“給”合并的直賓必須為QP才能獲得適切的題元指派和格位賦值。我們可以通過對比上述兩句變體句的合法性來對此觀點加以說明:

(7)a.他送給張老師一臺電腦

b.* 他把一臺電腦送給張老師

(8)a.他送給張老師一臺爸爸的電腦

b.*他送給張老師爸爸的一臺電腦

(9)a.他把爸爸的一臺電腦送給張老師

b.*他把一臺爸爸的電腦送給張老師

我們認為,例 (7)~(9)中,a句的合法性不容置疑,而b的合法性則有待商榷,而造成這種合法性差異的正是數量短語“一臺電腦”與定指短語“爸爸的電腦”在語類性質上的差別。具體而言,(7)a中的“一臺電腦”為數量短語QP,可作雙賓句中的直賓,因此句子合法;而“把”字通常都要求定指短語DP作為其賓語 (或者視為次話題),而且“把”后名詞通常都可以用代詞替代,但 (7)b中“把”后賓語為數量短語,通常也不能用“它”來替代,因此句子不合法。(8)a中的“一臺爸爸的電腦”屬于由DP擴展而來的QP,因此也符合雙賓句對直賓的要求,句子合法;而 (8)b中的“爸爸的一臺電腦”則屬于由QP擴展而來的DP,因此不能作為存事承載部分格,進而導致句子不合語法。(9)a合法、(9)b不合法也是基于和 (8)相同的依據,因為“把”要求定指DP作賓語。

眾所周知,漢語中主語表有定、賓語表無定的觀點由來已久 (趙元任,1968/1980),而且我們的觀點并不局限于雙賓結構。沈陽 (2009:155)指出,“補語小句中的主語為定指名詞時………必須移到主句動詞之前 (不能留在主句動詞后面),從而構成‘把’字結構 (10)a或話題結構 (10)b”,而相應的定指名詞被替換為無定名詞后所形成的 (11)a和 (11)b都不合法:

(10)a.*他把那本書放在桌子上(“把”字句)

b.*那本書他放在桌子上 (話題句)

(11)a.*他把一本書放在桌子上

b.*一本書他放在桌子上

而在例 (12)和 (13)中,被沈陽 (1999:154-156)稱為連謂句和雙賓句的兩個變體之間的對比能進一步說明漢語中的賓語的確應該具有數量短語QP的語類性質:

(12)a.*他放那本書 (在)桌子上

b.*他放 (在)桌子上那本書

(13)a.*他放了一本書 (在)桌子上 (連謂句)

b.*他放 (在)桌子上一本書 (雙賓句)

此外,黃正德 (2007:11-13及腳注17-19等)試圖用“把”字句對雙賓句進行轉換,但依據本文的觀點,這兩類句型之間是否可以轉換是值得商榷的,因為“張三把那本書送給李四”與“張三送給李四一本書”中指物的賓語具有完全不同的語類性質。也就是說,“他把辦公室借給李四了”并不是與“他借給李四一間辦公室”對應的“把”字句,而且更不會出現“我把一個耳光打了他”這樣的“把”字句 (作為雙賓句“我打了他一耳光”的對應句)。我們的著眼點就在于“把”后名詞應該是能作次話題的DP,而雙賓句的直賓應該是能承載部分格的QP。我們據此提出疑問:句法研究中通常采用句型間相互轉換的研究方法是否適切。盡管句型轉換的研究方法在轉換類語法理論中被頻繁使用,最為典型的例證就是英語中主動及物句和被動句之間的轉換關系,但Chomsky(1981)就曾對這種轉換關系持有異議,而何曉煒 (2003)基于眾多語言學家的觀點也反對Larson(1988)雙賓句是在與格句的基礎上衍生而成的觀點。

事實上,除了雙賓句外,語言學家們早就意識到句首名詞為數量短語的非賓格句和非作格句是否合法的問題。徐杰 (2004:31)認為“*一個老頭死了”不合法,范繼淹 (1985:325)認為“*一個女青年笑了”的接受程度很低,而徐烈炯 (1999:181)在 “???一個人來了”前面加上三個問號表明很難確定類似的漢語句子是否合法,但同時也認為英語句子A man came則完全合法。但Diesing(1992:192)提出A man came中的A man既可表定指義,也可表非定指義。依據本文觀點,這些例句的合法性取決于句首名詞的語類性質:主語若為定指DP則句子合法,而主語若為無定QP則句子不合法。以范繼淹的例句為例。如果“一個女青年”具有隱性限定語空D(null D)(即[DP[D ][QP一個女青年]]),則句子合法,表達說話人特指的對象;而如果僅僅為數量短語 (即[QP一個女青年]]),那么句子不合法,因為無定QP不能充當施事,也不能承載主格,但可以作為非賓格動詞“有”的存事賓語被指派部分格,形成合法句“有一個女青年笑了”和“死了一個老頭”。

名詞短語NP可能具有隱性限定語的觀點可以得到何元建 (1999:161)的支持:“做論元的光桿名詞是否是一個零限定詞短語,關鍵取決于這個名詞是否有指涉作用。如有,它就是一個零限定詞短語……”。不過,何元建并沒有進一步區分隱性定指短語DP和隱性數量短語QP,以及二者可以通過擴展來改變其語類性質①我們認為,名詞短語還可能具有另外一種語類性質,即抽象名詞N。比如“小王出去叫車了”中的“車”可以視為無指名詞,具有抽象名詞N的語類性質。何元建認為,“名詞短語在句中擔任某種論元跟其是否具有指涉作用沒有必然的聯系”(何元建,1999:161-162)。但我們認為,名詞短語的句法功能、語類性質、題元角色、格位形式,甚至其語用功效之間應該存在系統性關聯。我們將在雙賓句的話題化和焦點化的研究中探討名詞短語語類性質和語用功效之間的關系。。當然,需要指出的是,區分句中名詞短語是定指還是特指,涉及到名詞短語的語用功效,而且非定指和非特指之間的細微差別必須依賴場景因素才能得以區別開來(Diesing,1992;Hawkins,2001),因此還有待未來的研究從語用功效和信息結構的角度對本文的觀點深入研究。

3.2 漢語及物句中賓語的義、音、形

行文至此,我們有義務說明漢語及物句中賓語的語類性質。通常認為,漢語中的賓語均為有指,可以從句子中提取出來作句子的話題。比如,“我早就看過那本書了”、“那本書,我早就看過了”(沈陽、何元建、顧陽,2001:197-198)。再者,基于主動及物句與相應被動句可轉換的理念,及物句的賓語被認為可以作為被動句的主語 (或稱第二主語),因此,“那本書早就被我看過了”也是合法的句子。但這并不與本文的觀點相悖,因為我們認為漢語及物句中作賓語的名詞短語既可以是定指短語也可以是數量短語,而這與其承擔的題元角色受事以及所承載的賓格也是一致的。我們可以通過 (14)~(17)中的例句對此觀點予以詳細說明:

首先需要說明,我們認為例 (14)~(17)中的a類漢語主動及物句與b類被動句之間沒有轉換衍生關系,而決定句子合法性的因素在于名詞短語的語類性質。由于定指短語DP和數量短語QP既可承擔受事又能承載賓格 (或者更準確地稱為“受格”),因此二者都能作為及物動詞的賓語,所以例 (14)~(17)中的a類句均合法,而這與雙賓句中直賓的情形并不相同,因為后者必須由與之合并的非賓格語素賦予存事和部分格。(14)b、(16)b合法,而 (15)b、(17)b的合法性并不確定,正是由于作主語的名詞通常必須為表定指的DP,而不能是表非定指的QP,即便是被動句也不例外。何元建 (1999:151)指出,“量詞短語如果不受限定詞的修飾,可以是非特指的……比如,我今天去配一把鑰匙;也可以是特指的……比如,我昨天丟了一把鑰匙。”可見,賓語位置上的“一把鑰匙”實際上既可表特指,也可表非特指。盡管特指與非特指的區分涉及到對所言事物的在場與否等復雜的語用因素,但何元建的觀點本質上與本文對賓語語類性質的認識是一致的。事實上,很多語言學家 (Milsark,1974;Jenkins,1975;Groat,1995)都曾提及,從動詞后賓語位置移位到spec-TP位置上的不定指名詞短語都可以具有定指義的解讀,但他們都沒有考慮到表面上具有數量修飾語的不定指名詞短語可能是表數量意義的QP,也有可能是含有隱性限定語D的定指短語。但我們要強調的是,在漢語中句型轉換和移位操作是否適用應當慎行,而主語位置上的名詞短語最為恰當的語類性質為具有顯性限定語的DP,表達有定義。當然,本文對于雙賓句中名詞短語的討論能否推及其他句型還有待于未來的研究提出更為深刻的見解,但本文觀點的解釋力也是顯而易見的。

4.結語

漢語雙賓句主語為定指主格致事DP,間賓為定指與格與/奪事DP,而直賓為部分格存事QP。我們主張,名詞短語在句中的題元角色、句法功能、格位形式、語類性質甚至信息地位等方面應該具有系統性關聯。不僅雙賓句如此,其他句型也應該如此,否則自然語言優化簡約的最簡理念就不能得到最大化兌現。無可置疑的是,雙賓句中的三個論元之間應該具有句法和語義方面的相互依存關系,但這種句法依存關系的深入研究離不開名詞短語語類性質的研究。特別是考慮到具體語境中全稱特指名詞、部分特指名詞等成分的語類性質 (Groat,1995;何元建,1999),我們認為,未來的研究應該著眼于影響名詞短語語類性質的場景因素和語用功效。我們將在及物句、非賓格句以及雙賓句中賓語焦點化和話題化的相關研究中進一步深入探討名詞短語的語類性質與其題元角色、句法功能、格位形式,特別是與其信息地位之間的關聯性。

范繼淹 1985 《無定NP主語句》,《中國語文》第5期。

顧 陽 1999 《雙賓語結構》,載徐烈炯主編《共性與個性:漢語語言學中的爭論》,北京語言文化大學出版社。

黃正德 2007 《漢語動詞的題元結構及其句法實現》,《語言科學》第3期。

何曉煒 2008 《最簡方案框架下的英漢雙賓語結構生成研究》,《現代外語》第1期。

何元建 1999 《漢語中的零限定語》,載陸儉明主編《面臨新世紀挑戰的現代漢語語法研究》,山東教育出版社。

陸儉明 2002 《再談“吃了他三個蘋果”一類結構的性質》,《中國語文》第4期。

— — 2003 《現代漢語語法教程》,北京大學出版社。

馬志剛 2008 《局域非對稱成分統制、題元角色與領主屬賓句的跨語言差異》,《語言科學》第5期。

— — 2010 《局域非對稱成分統制、詞匯特征與保留賓語句的跨語言差異》,《現代外語》第1期。

馬慶株 1983 《現代漢語的雙賓語構造》,載馬慶株著《漢語動詞和動詞性結構》,北京語言學院出版社。

沈 陽 2009 《詞義吸收、詞形合并和漢語雙賓結構的句法構造》,《世界漢語教學》第2期。

沈 陽 何元建 顧 陽 2001 《生成語法理論與漢語語法研究》,北京大學出版社。

石定栩 1999 《“把”字句和“被”字句研究》,載徐烈炯主編《共性與個性:漢語語言學中的爭論》,北京語言文化大學出版社。

邢福義 1984 《關于“給給”》,《中國語文》第5期。

邢福義 沈 威 2008 《理論的改善和事實的支撐》,《漢語學報》第3期。

徐 杰 1999a 《兩種保留賓語句式與相關語法理論》,《當代語言學》第1期。

— — 1999b 《“打碎了他四個杯子”與約束原則》,《中國語文》第3期。

— — 2004 《普遍語法原則與漢語語法現象》,北京大學出版社。

徐烈炯 1999 《名詞性成份的指稱用法》,載徐烈炯主編《共性與個性:漢語語言學中的爭論》,北京語言文化大學出版社。

張 寧 2000 《漢語雙賓語句結構分析》,載陸儉明主編《面臨新世紀挑戰的現代漢語語法研究》,山東教育出版社。

趙元任 1968/1980 《中國話的文法》,香港中文大學出版社。

朱德熙 1979 《與動詞“給”相關的句法問題》,《方言》第2期。

— — 1982 《語法講義》,商務印書館。

Belletii,A 1988 The case of unaccusatives.Linguistic Inquiry 1:1 -14.

Chomsky,N 1981 Lectures on Government and Binding.Dordrecht:Foris.

— — 1995 The Minimalist Program.Cambridge,MA:MIT Press.

— — 2001 Derivation by phase.In M.Kenstowicz(ed.).Ken Hale:A Life in Language.Cambridge,MA:MIT Press.

— — 2005a Three factors in language design.Linguistic Inquiry 36:1 -22.

— — 2005b On phases.unpublished paper.MIT,Cambridge Mass.

— — 2006 Approaching UG from below.MIT.

Culicover,P.1997.Principles and Parameters.Cambridge University Press.

Diesing,M 1992 Indefinites.Cambridge,MA:MIT Press.

Grimshaw,J 1990 Argument Structure.Cambridge,MA:MIT Press.

Groat,E 1995 English expletives:A minimalist approach.Linguistic Inquiry 26:354 -365.

Hawkins,R 2001 Second Language Syntax:A Generative Introduction.Oxford:Blackwell.

Jenkins,L 1975 The English Existential.Narr.Tübingen.

Larson,R 1988 On the double object construction.Linguistic Inquiry 19:335-91.

Milsark,G 1974 Existential Sentences in English.Indiana University Linguistics Club,Bloomington.

Permultter,David 1978 Impersonal passive and the unaccusative hypothesis.Proceedings of the Fourth Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society.University of California,Berkeley,157 -189.

Radford,A 2004 Minimalist Syntax:Exploring the Structure of English.Cambridge:CUP.

—— 2009 Analyzing English Sentences.Cambridge:CUP.

On the Matching Relationship between Theta-role,Case and Categorial Status of Noun Phrases in Chinese Double Object Constructions

Ma Zhigang

(Center for Linguistics and Applied Linguistics and Center for Lexicography,Guangdong University of Foreign Studies,Guangzhou,Guangdong 510420,China)

Minimalist Program;Chinese double object constructions;noun phrases;Theta roles;case;categorial status

In the Chinese double object constructions(DOCs),the subject can be semantically termed as definite CAUSER,the indirect object definite BENEFICIARY or MALEFICIARY,the direct object indefinite EXISTANT.A matching relation is supposed to exist between the semantic import(Theta-roles),the phonetic form(Case),and the syntactic structure(Categorial status)of noun phrases in Chinese DOCs:CAUSER subject must be a determiner phrase(DP)and is assigned nominative case,BENEFICIARY/MALEFICIARY indirect object must also be a DP and is assigned dative case,whereas EXISTANT direct object must be a QP and is assigned partitive case.Based on the relevant documentation concerning noun phrases and linguistic intuitions of native speakers of Chinese,this article proposes that such a matching relation can stand and can facilitate the minimalist manifestation of the optimal design of natural languages along the principle of economy.

H146

A

1674-8174(2011)01-0079-09

2010-10-29

馬志剛 (1971-),男,廣東外語外貿大學外國語言學及應用語言學中心/詞典學中心講師,主要研究方向為跨語言句法對比、第二語言句法習得、雙語詞典編纂。

廣東省哲學社會科學“十一五”規劃2010年度項目“長距離句法結構的句法語義分析及其二語習得研究”(GD10YWW04)

① 《華文教學與研究》編輯部和匿名審稿人對本文提出了諸多富有見地的修改意見,謹致謝忱!

【責任編輯 蔡 麗】