臺風“莫蘭蒂”引發的福建和浙北暴雨分析

錢卓蕾 張建海

(紹興市氣象局,浙江紹興312000)

0 引言

臺風是最強的暴雨天氣系統,國內外不少極端暴雨記錄都與臺風活動有關[1]。臺風暴雨會造成洪澇暴發、農田受淹、耕地流失、城市內澇和路毀車阻等災害。為了減輕災害,過去十幾年國內外連續不斷地開展了臺風暴雨的研究工作,并取得了一系列的成果:在浙閩登陸的臺風往往會給華北以至東北帶來100 mm以上的特大暴雨[2],這種遠距離的臺風暴雨常和高空急流,臺風登陸后強度維持不衰[3],西風槽,臺風中有倒槽向北伸展[4,5],以及北方有冷空氣南下[7]等許多因素有關。中低緯度環流系統的相互作用對登陸臺風暴雨的突然增幅也有重要作用[7,8]。Wu 等[9]通過數值研究認為,臺灣地形對臺風路徑的偏折影響較少,但對降水有明顯影響,模式分辨率和地形高度分辨率的提高都有利于改善對臺風降雨定量的預報。鄭慶林等[10,11]發現地形坡度的陡峭有利于臺風暴雨增幅。臺風東部或北部的東南氣流與西風槽帶來的偏北風強烈輻合是槽前和槽區暴雨的觸發機制[12]。黃永玉等(2006)利用MM5模式模擬了“艾利”臺風暴雨過程,發現充沛的水汽和強烈的上升運動是造成臺風暴雨的直接原因[13]。

2010年第10號熱帶風暴“莫蘭蒂”9月8日05時生成于臺灣東南部洋面上,中心氣壓996 hPa,9月9日14時加強為強熱帶風暴,之后強度繼續增強,并于10日02時加強為臺風。10日3時30分臺風“莫蘭蒂”在福建石獅市登陸,登陸時中心附近最大風力12級,中心氣壓975 hPa,登陸后向西北偏北方向移動,并于10日07時轉為偏北方向移動,強度持續減弱,10日08時減弱為強熱帶風暴,10日14時減弱為熱帶風暴。在福建境內經過蒲田、古田、屏南,松溪等地,于10日19時進入浙江境內。20時“莫蘭蒂”減弱為熱帶低壓,之后繼續北上,穿過麗水、金華、紹興、杭州、嘉興等地。

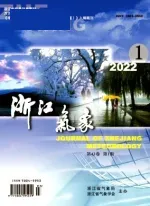

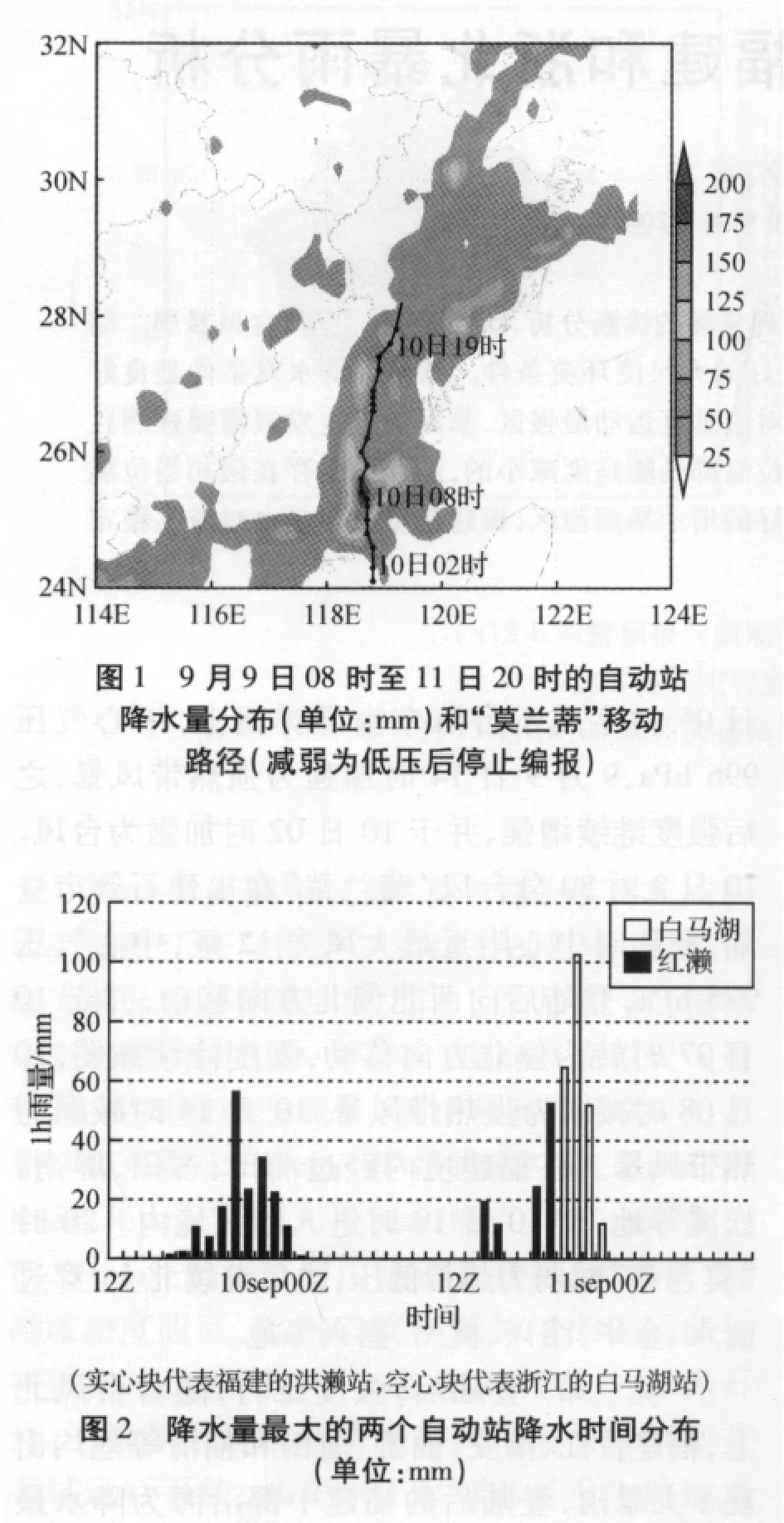

“莫蘭蒂”登陸后,強度維持,隨著臺風北上,福建晉江、南安、仙游、蒲田和福清等地均出現了大暴雨,登陸后的福建中部沿海為降水最大值區。值得注意的是,臺風北上進入麗水減弱為熱帶低壓以后,途經浙江北部地區杭州、紹興等地,回波顯著加強,在杭州普降100 mm以上的大暴雨,其中白馬湖雨量232 mm,紹興北部也出現了50 mm以上降水。這是2010年對浙江影響最顯著、降水最明顯的一次臺風。福建沿海地區的暴雨與浙江北部的暴雨機制是不同的(圖1是臺風移動過程中的降水分布,圖2是兩個降水量最大的自動站降水時間分布),前者主要由于臺風登陸以后環流本身的影響,后者是由臺風減弱后的殘余低壓環流和弱冷空氣共同作用引起的。此外,臺風在浙江沿海地區也有明顯降水。

1 環流形勢分析

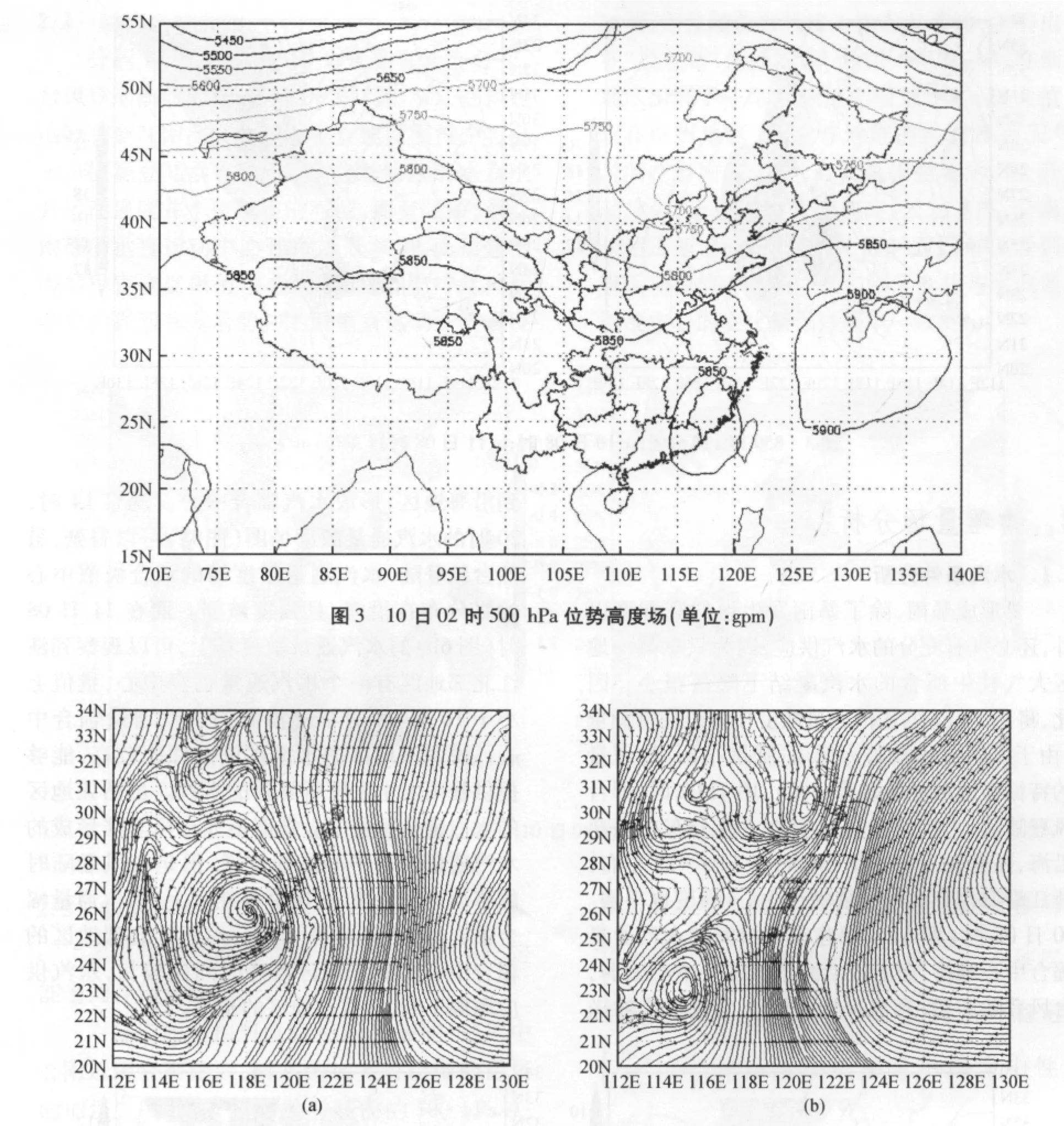

分析高空形勢,從10日02時(圖3)到11日14時的500 hPa高空圖可以看到,本次臺風的大范圍環流形勢是穩定的“兩槽一脊”型,西部的高壓脊相對較弱,而西太平洋副熱帶高壓比較強盛,且很穩定,脊線位于30°N附近,副熱帶高壓西側是一個寬廣的低壓槽,中心位于內蒙,槽線從內蒙延伸到32°N,槽的位置略偏北。低槽和副熱帶高壓不僅是制約臺風移動方向的重要影響系統,也是本次暴雨的2個主要大尺度環流系統,為暴雨形成和維持提供了有利的大尺度環流背景。10日臺風登陸后,強度開始減弱比較慢,臺風強度維持5 h,強熱帶風暴維持6 h,為福建暴雨的維持提供了良好的環境條件。臺風的移動方向基本沿副高邊緣,開始沿西北偏北,隨后方向轉為偏北,10日14時過后,臺風強度迅速減弱,進入浙江境內后,臺風減弱成低壓環流,低壓環流維持,并向偏北方向行進,在浙北地區與高空槽底部結合,槽前的弱冷空氣不斷補充進低壓環流,使得低壓倒槽發展維持。高空槽的穩定維持不僅減緩了臺風北上的行進速度,槽底部的弱冷空氣與低壓環流結合,使得輻合場發展和維持;西太平洋副熱帶高壓的主要作用除了作為引導臺風移動的主要影響系統之外,它左側的低空急流,與高空槽前部滲透的冷空氣在浙北一帶形成了切變,使該地區降水強度加大,并且為暴雨區的水汽供應提供了一個有力的渠道。

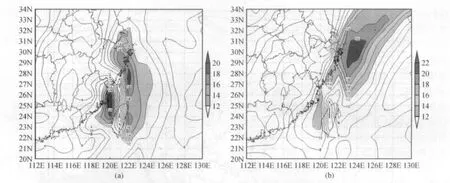

由2010年9月10—11日850 hPa流場圖(圖略)可以看到,槽的位置偏北,只在浙北地區有弱冷空氣滲透,而浙江南部地區,由于沒有冷空氣影響,而且登陸時仍為臺風級別的“莫蘭蒂”在10日14時后強度迅速減弱,致使浙江中南部地區的降水相對偏少。10日08時的流場圖(圖4a)顯示:臺風登陸后,右側東南氣流將海上大量水汽源源不斷輸送到福建沿海地區;臺風登陸后沿福建北上,10日14—20時的流場圖(圖略)上,熱帶風暴環流明顯減弱,19時進入浙江境內,迅速減弱為熱帶低壓,北上至浙江北部地區,11日08時的流場圖(圖4b)上,低壓環流已經移動到了浙北地區,可以看到,08時的環流相比02時有明顯的增強,臺風減弱后的低壓北上過程中,與弱冷空氣相結合,冷空氣滲透增強了與副熱帶高壓左側的低空急流的切變,擾動發展,低壓環流增強,氣流輻合上升運動變強,低空急流將海上的水汽輸送到暴雨區,為暴雨區提供了有利的水汽供應、輻合上升和觸發條件。由于低壓倒槽與其冷空氣結合的位置偏北,從臺風登陸到北移至浙北地區,出現了南北2個雨量中心,即福建沿海到北部一帶和浙江北部地區。

圖4 850 hPa流場圖(a、10日08時;b、11日08時)

分析10—11日“莫蘭蒂”行進過程中的風速場,10日02時,臺風登陸前,中心風速在21 m/s左右,臺風外圍右側環流與副熱帶高壓左側的氣流形成了低空急流,最大風速也在24 m/s左右,急流伸入浙江沿海地區,10日08時(圖5a),臺風已經登陸,風速中心數值略有減小,說明臺風登陸以后強度有所減弱,之后風速極值中心維持在沿海地區,隨著“莫蘭蒂”北上風速極值中心也北上移動。11日08時的風速場上(圖5b),相比02時的風速,可以看到急流變強,說明冷空氣滲透使得低壓環流發展,從而使得副熱帶高壓左側的急流風速極值中心數值變大。11日14時,浙江北部暴雨基本結束,風速中心強度減弱,位置北抬。

圖5 850 hPa風速場(a、10日08時;b、11日08時)(單位:m/s)

2 物理量場分析

2.1 水汽條件分析

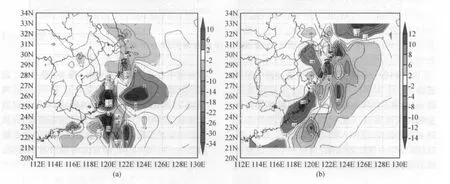

要形成暴雨,除了暴雨發生地的高濕度以外,還必須有充分的水汽供應,因為只靠某一地區大氣柱中所含的水汽凝結下降量很小。因此,將925 hPa的水汽通量散度作為研究物理量(由于后期臺風減弱為低壓,強度很弱,物理量的特征在低層更為顯著一些),10日02時,即臺風登陸前,水汽通量輻合中心主要分布在福建沿海,強度在-30(10-4g/cm2·hPa·s)左右,浙江沿海也有水汽通量輻合中心,強度也很強。10日08時(圖6a),福建東部沿海的水汽通量輻合中心維持,而浙江沿海水汽幅合中心減弱,臺風登陸前后,臺風環流將海上大量水汽輸送到沿海地區,形成水汽輻合中心。觀察14時,20時的水汽通量散度場圖(圖略)可以看到,雖然臺風登陸,水汽通量散度場的輻合極值中心始終分布在沿海,且強度減弱。而在11日08時(圖6b)的水汽通量散度場上,可以觀察到浙江北部地區有一個水汽通量輻合中心,量值上小于10日08時福建沿海的水汽通量輻合中心。說明該地區的水汽供應條件比較好,能夠提供暴雨發生發展所需要的水汽。雖然該地區的水汽輻合極值中心強度不如臺風登陸形成的水汽通量輻合中心的強度強,但是臺風登陸時的移動速度較快,迅速沿福建北上,水汽通量輻合中心也隨“莫蘭蒂”北上,而浙江北部地區的輻合中心在浙北地區維持時間比較長,水汽供應源源不斷,造成該地區的暴雨。

圖6 925 hPa水汽通量散度場(a、10日08時;b、11日08時)(單位:10-4g/cm2·hPa·s)

2.2 動力條件分析

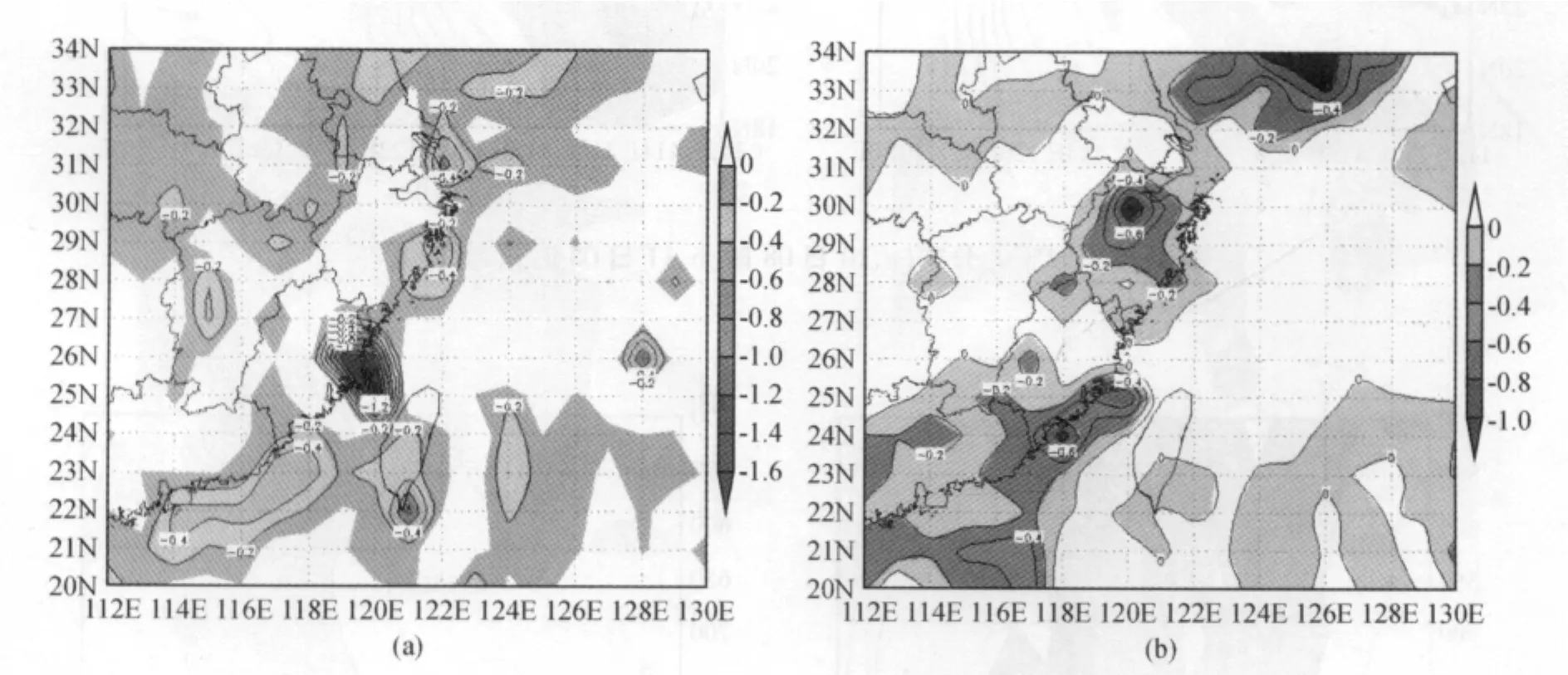

分析10—11日的850 hPa垂直速度分布,臺風登陸前后的02時和08時(圖7a),在福建沿海和浙江南部沿海都有垂直速度極值中心分布。但是登陸前,浙江南部沿海地區的垂直上升運動強度并不比福建沿海弱,而登陸后,浙江南部的垂直運動中心強度顯著減弱,而福建沿海的垂直速度極值中心顯著加強,維持暴雨所需要的強烈垂直運動。之后垂直運動中心強度減弱,并且隨著臺風北上也向北移動,主要出現在“莫蘭蒂”的外圍,11日08時(圖7b),在浙北地區出現了一個垂直速度極值中心,最大值出現在杭州地區,對應該地區的持續暴雨天氣。說明在暴雨區,上升運動是很強盛的。上升運動越強,云頂發展高度越高,云層越厚,云滴增長越迅速,降水量越大。同時我們可以看到垂直運動極值中心的位置和強度變化與水汽通量散度中心的變化是保持基本一致的。

圖7 850 hPa垂直速度場(a、10日08時;b、11日08時)(單位:Pa/s)

2.3 能量條件分析

要維持強烈的垂直運動,只有依靠不穩定能量的存儲和釋放。

對高空的假相當位溫θse分析表明,臺風中心附近配合高能區,降水的加大對應著能量場的加強。10日02時臺風登陸前的500 hPa θse水平分布圖(圖略)顯示:浙北到福建都是一條高能帶,θse極值中心在福建,中心數值在348 K以上。10日08時(圖8a)臺風登陸后,高能中心主要位于福建,而浙江北部的極值中心消減。之后的14時到11日凌晨2時,θse極值中心都在福建地區,11時08時(圖8b),在浙江北部地區,出現了大于348 K的高能中心,與暴雨落區位置基本對應。由此可見,能量場的分布狀況對暴雨的落區同樣也有很好的指示作用。

暴雨的促發機制是對流不穩定的發生發展。通常用θse隨高度的變化情況來顯示層結的穩定度,當 θse隨高度減小時,即>0該層結是不穩定的。福建暴雨的低層為暖濕不穩定區,自對流層低層至中層為中性層能區,且 900 hPa 以下臺風減弱為低壓環流北上至浙江北部地區時,遇到南下擴散的冷空氣,加強了低層擾動的輻合作用,同時其溫度結構也有利于使低壓北緣位勢不穩定增強,即11日08時(圖9b),高能區也北抬至30°N,高能層結比較厚,觀察到32°N以北是一個比較弱的鋒區,θse等值線相對比較密集和陡,從10日08時θ垂直剖面圖(圖9a)se也可以看到,在550 hPa以下,θse>348 K,為高峭,冷暖空氣交匯,濕斜壓性(▽pθse)變大,斜壓 不穩定能量發展。

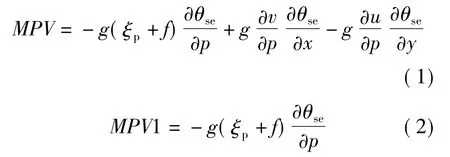

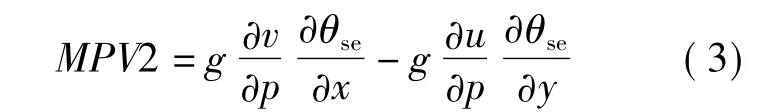

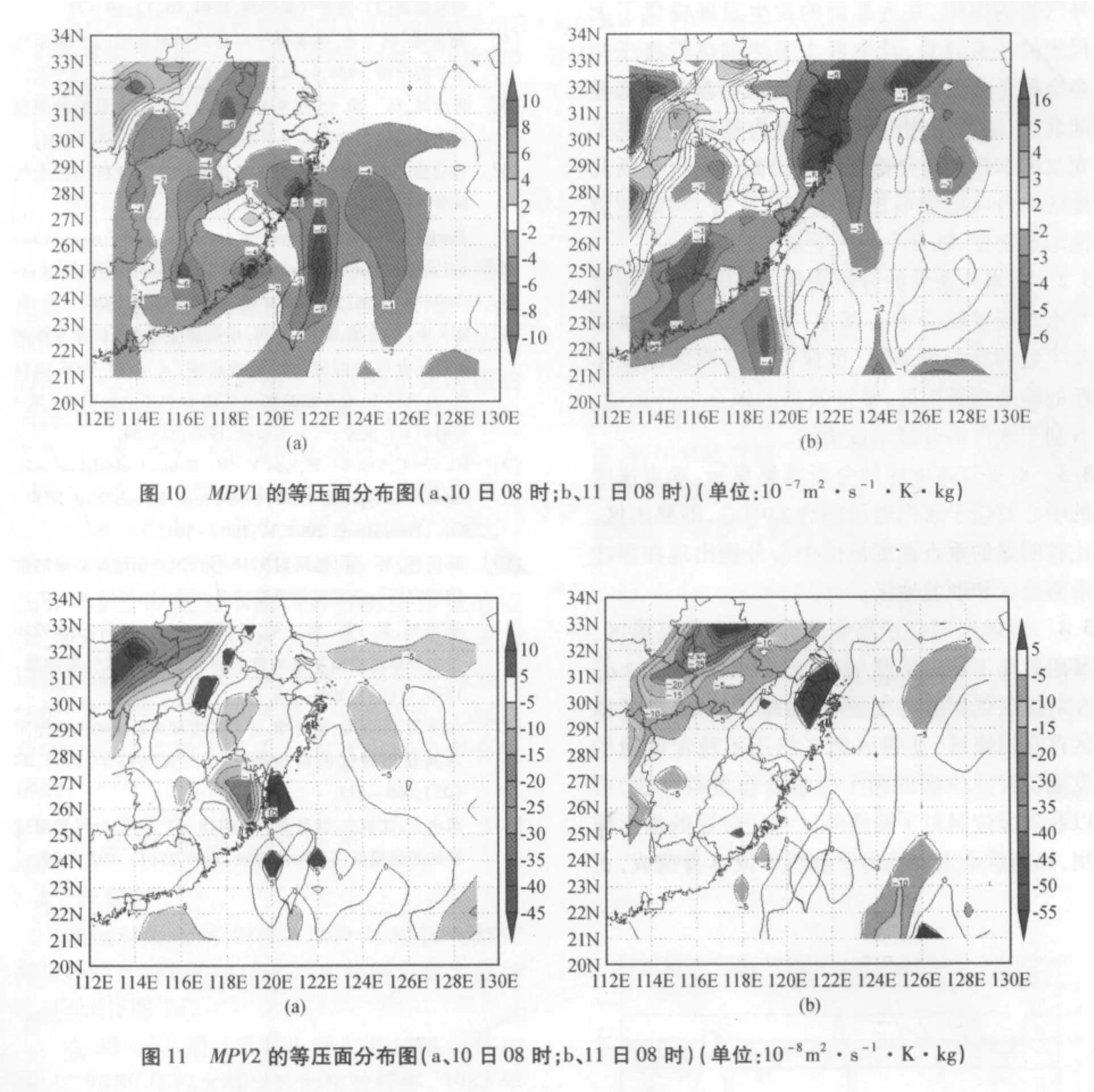

為了更好的分析兩個暴雨中心的差異,畫出等壓面濕位渦MPV兩個分量MPV1和MPV2的分布圖。

濕位渦的表達式為:

MPV1為濕位渦的垂直分量(正壓項),其值取決與空氣塊絕對渦度的垂直分量和相當位溫垂直梯度的乘積(ξp是垂直方向渦度,f是地轉渦度,θse是假相當位溫),因為絕對渦度是正值,當大氣為對流不穩定時,MPV1<0;若大氣為對流穩定時,MPV1>0;MPV2是濕位渦的水平分量(斜壓項),它的數值由風的垂直切變(水平渦度)和θse的水平梯度決定,表征大氣的濕斜壓性,當大氣為斜壓不穩定時,MPV2>0;反之,則 MPV2<0。

由10日08時850 hPa MPV1(圖10a),MPV2分布(圖11a),可以看到26°N以北是正的MPV1區,即正壓穩定區,而以南是負的MPV1,即正壓不穩定區,暴雨落在正負區域之間,接近0線。而MPV2在福建沿海一帶均為負值,表明是斜壓穩定的,即影響福建暴雨的主要原因是對流不穩定。11日08時(圖10b,圖11b),浙北地區MPV1基本是小于0的,即對流不穩定,MPV1負值區對應于MPV2的正值區域,當MPV2>0時,大氣存在斜壓不穩定。臺風進入浙江境內后,強度迅速減弱,減弱后的殘留低壓北上過程中遇弱冷空氣,環流增強,斜壓不穩定能量發展,因此浙北地區的暴雨是正壓不穩定和斜壓不穩定共同作用的結果。

由于MPV1的絕對值明顯比 MPV2大,MPV1分布與濕位渦MPV的分布大致相同,負值中心位置也較一致。MPV2的數值雖然常常比MPV1約小1個量級,但MPV2數值越大說明大氣的斜壓性越強,大氣的斜壓性可轉化成正壓位渦擾動,有利于氣旋性渦度發展,有利于暴雨的產生。同時MPV2絕對值的增大,可以反映大氣的斜壓不穩定的增強。因此,濕位渦的正壓項與斜壓項綜合反映了暴雨區對流不穩定和斜壓不穩定狀況。

3 結語

3.1 高空環流形勢為臺風的移動路徑起了引導氣流的作用,并為暴雨的發生發展提供了大尺度的環流背景,其中西太平洋副熱帶高壓和高空槽是主要的影響系統。臺風沿副高邊緣登陸北上,副高左側的低空急流為暴雨區提供了充足的水汽。高空槽槽底滲透的冷空氣在浙北地區與臺風減弱后的低壓環流匯合,與低空急流形成切變,輻合上升產生暴雨。

3.2 對水汽條件的分析表明:暴雨區中心位置與水汽通量輻合中心基本一致,既保證了暴雨發生地的高濕度條件,也保證了水汽能源源不斷的輸送到暴雨區,維持強烈的輻合上升運動,有利于水汽抬升凝結成雨滴。

3.3 對垂直速度場的分析結果顯示:垂直速度的中心對應于水汽通量輻合的中心,即暴雨區。比較明顯的垂直速度極值中心分別出現在福建沿海地區和浙北地區。

3.4 臺風區對應于高空的高θse區,即高能區。暴雨需要不穩定能量的持續釋放,暴雨區的θse在對流層低層隨高度減小,層結不穩定,浙北地區存在弱鋒區,使得該地區斜壓不穩定能量的發展。對濕位渦的兩個分量分布進行分析,可以看到濕位渦對于暴雨落區有比較好的指示作用,福建暴雨主要是由于臺風環流本身造成,正壓不穩定起了主導地位。而浙北地區的暴雨除了正壓不穩定仍然存在之外,大氣的斜壓作用也不可忽視。

[1] 陶詩言.中國之暴雨[M].北京:科學出版社,1980:225.

[2] 張喜君,朱官忠,曹鋼鋒.華北地區登陸北上熱帶氣旋的暴雨增幅研究[J].南京氣象學院學報,1995,18(03):455-459.

[3] 陶祖玉,田佰軍,黃 偉.9216號臺風登陸后的不對稱結構和暴雨[J].熱帶氣象學報,1994,10(1):69-77.

[4] 楊金錫,洪 吉.能量鋒生與臺風倒槽暴雨[J].南京氣象學院學報,1986,9(01):47-54.

[5] 蔣尚城,林 楠.85年9號臺風與遼寧特大暴雨的衛星云圖分析[J].北京大學學報,1988,24(03):351-361.

[6] 錢自強,張 德.上海地區臺風倒槽暴雨分析[J].大氣科學,1985,9(04):400-405.

[7] DangRQ.Recent advances in research on the mechanisms and causes of exceptional rainfall associated with tropical cyclones in China[J].WMO/TD,1998,875:23-26.

[8] 陳久康,丁治英,陶祖玉,等.中低緯度環流系統相互作用對登陸臺風暴雨突然增幅的影響[A]//85—906項目組.臺風科學、業務試驗和天氣動力學理論的研究(第4分冊)[C].北京:氣象出版社,1996:52-54.

[9] Wu C—C,Yen T—H,Kuo Y—H.Rainfall simulation associated With typhoon Herb(1996)near Taiwan.Part I[J].Wea.Forecasting.2002,17:1001-1015.

[10] 鄭慶林,吳 軍.地形對9216號臺風暴雨增幅影響的數值研究[J].南京氣象學院學報,1996,19(01):8-17.

[11] 鄭慶林,吳 軍,蔣 平.我國東南海岸線分布對9216號臺風暴雨增幅影響的數值研究[J].熱帶氣象學報,1996,12(04):304-313.

[12] 朱洪巖,陳聯壽,徐祥德.中低緯度環流系統的相互作用及其暴雨特征的模擬研究[J].大氣科學,2000,24(05):669-675.

[13] 黃永玉,沈桐立,沈新勇,等.0418號“艾利”臺風暴雨過程的數值模擬[J].臺灣海峽,2006,25(1):102-109.