CRTSⅡ型板式無砟軌道底座張拉技術探討

惠小鋒

(中鐵七局集團第三工程有限公司,西安 710043)

1 概述

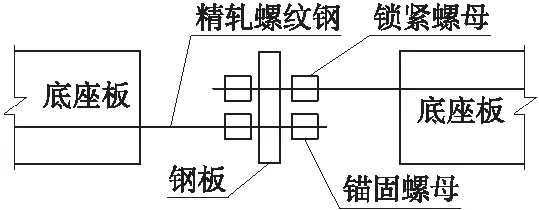

目前,我國大規模建設的CRTS Ⅱ型板式無砟軌道,均普遍采用了(預制軌道板+底座板)連續的軌道結構,放棄了特大橋上無砟軌道必須設置斷縫并在梁縫處斷開的設計原則。石家莊—武漢客運專線(河南段)鄭西跨南水北調特大橋(ZXDK6+861.13~ZXDK39+368.08)無砟軌道底座通過設置底座板分段連接器進行張拉,確保底座板處于零應力狀態,有效地約束了板端在活載、溫度梯度等荷載作用下翹曲變形,很好地保證了線路平順性。張拉連接器構造如圖1所示。

圖1 張拉連接器構造

2 張拉單元劃分

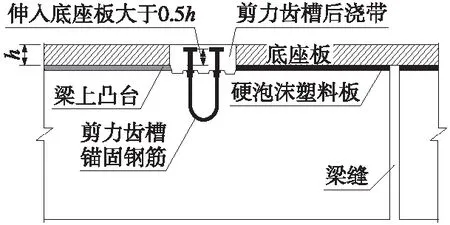

底座混凝土板在每孔橋梁固定支座上方,通過預設齒槽、錨固螺栓(每排7φ28 mm)以保證其和橋梁間縱向的可靠連接,其余部位通過在梁面設置滑動層以保持滑動狀態,認為可不計橋梁伸縮對無砟軌道的影響,該齒槽區域即為BL2剪力齒槽后澆帶,見圖2。

圖2 梁端剪力裝置示意

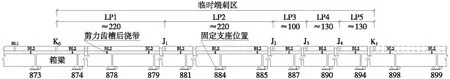

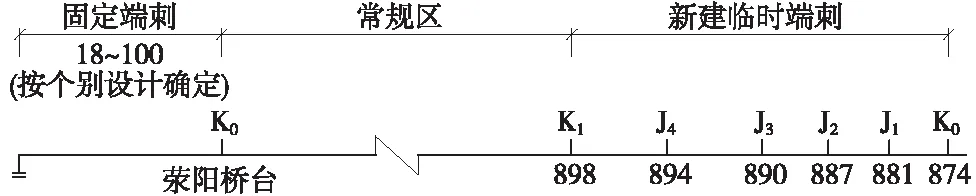

由于該橋CRTSⅡ型板式無砟軌道底座板無法一次施工完成,因此必須劃分成幾個區段,施工段的位置及長度根據施工組織方案確定。為提供底座張拉所需反力,在橋臺位置設置長20~100 m的永久端刺,在每個常規區兩端設置2段底座,長度約800 m,并依靠這2段底座與橋梁間的摩擦力來提供底座張拉所需反力,其功能與端刺相仿即為臨時端刺,在后續施工中將被消除(圖3)。一般一個施工段長度為4~5 km,端刺或臨時端刺之間的區段為常規區。常規區一般最短為3個澆筑段,長約480 m。每個施工區段通過預埋鋼板連接器連接,連接器區域即為BL1后澆帶。

圖3 鄭西跨南水北調特大橋某臨時端刺底座結構示意(單位:m)

3 底座板張拉技術

底座板張拉就是遵照一定程序將鋼板連接器螺母緊固,實現底座板縱連施工(圖1)。鄭西跨南水北調特大橋底座板張拉單元可分為新建臨時端刺+常規區+新建臨時端刺、既有臨時端刺+常規區+新建臨時端刺、既有臨時端刺+常規區+既有臨時端刺、固定端刺+常規區+新建臨時端刺以及固定端刺+常規區+固定端刺5種基本張拉結構單元。下面逐一介紹各結構單元的張拉技術。

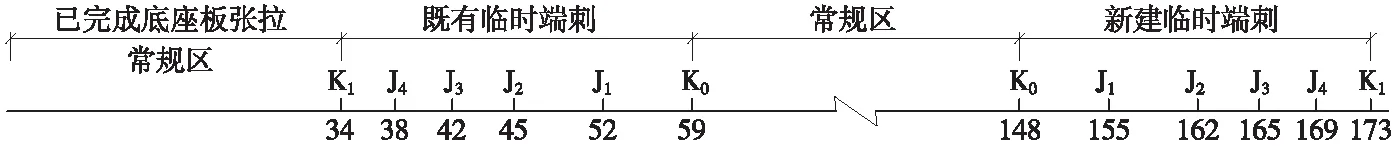

3.1 新建臨時端刺+常規區+新建臨時端刺(圖4)

圖4 新建臨時端刺+常規區+新建臨時端刺結構

3.1.1 基準測量

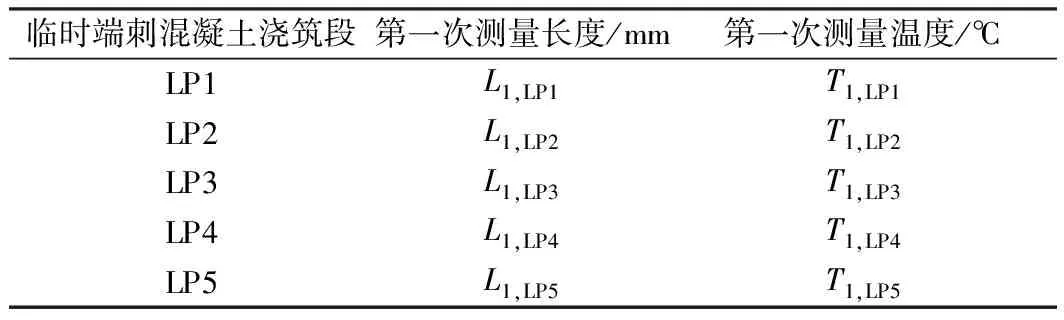

底座板張拉前,首先進行底座臨時端刺基準測量。基準測量時間盡可能靠近張拉時間,以保證張拉連接溫度與測量時的溫度一致。先分別測量LP1~LP5段的長度,然后使用提前預埋在混凝土底座中的溫差電偶測得溫度(盡可能在高溫時段測溫)。測得數據計入表1。要注意需同時測量J2前方(向J1方向)第一個剪力齒槽后澆帶BL2~J2間的距離,準確記錄各分段長度值;其次進行溫度測量,使用預埋在混凝土底座板中部的測溫電偶測量,相鄰板溫測得不一致時,按兩板長度及溫度加權平均計算(表1)。常規區溫度測量與臨時端刺區同時進行。

表1 基準測量數據記錄

3.1.2 張拉順序及后澆帶混凝土澆筑順序

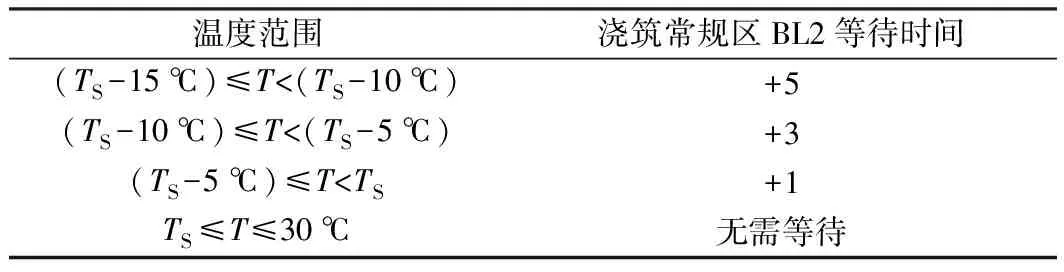

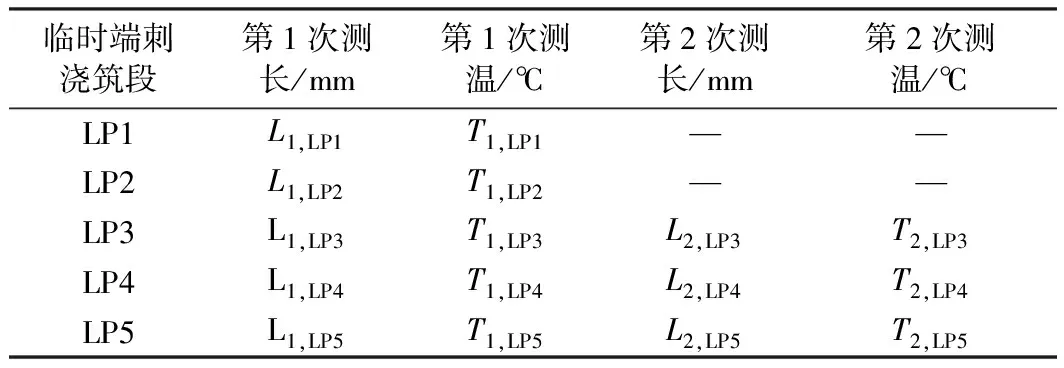

當(TS-15 ℃)≤T 當TS≤T≤30 ℃時,此時連接器后澆帶不張拉,只需要將所有螺母擰緊即可。從兩邊臨時端刺自由端開始,依次按J4→J3→J2→J1的順序,先用手擰緊鎖緊螺母,并用開口扳手對其加強,使鎖緊螺母緊貼鋼板,再采用扭矩套筒扳手緊固錨固螺母,扭矩為450 N·m。 采用同樣方法,用扳手擰緊K0,并從K0開始擰緊常規區所有的連接器后澆帶。澆筑常規區所有后澆帶(BL1、BL2)以及K0和J1的混凝土。連接器擰緊3 d后,澆筑臨時端刺區中部LP2段中緊鄰J2的2個剪力齒槽后澆帶BL2的混凝土。 當T(底座板溫度)>30 ℃或T(底座板溫度)<(TS-15 ℃)時,禁止張拉連接施工。 其中,Ts為底座板設計鎖定溫度,由設計確定,石家莊—武漢客運專線鄭西跨南水北調特大橋采用22 ℃進行計算。 3.1.3 張拉量的計算及張拉組數 張拉量δLi按下式計算 δLi=(Ts-Ti)×αt×Li 式中δLi——第i個連接器的張拉量; Ts——底座板設計鎖定溫度,設計確定; Ti——張拉時混凝土溫度,由測溫電偶測得; αt——混凝土溫度伸長系數,為1×10-5; Li——第i個張拉連接器的作用長度。 當底座板溫度在(TS-15 ℃)~(TS-10 ℃)時,分3組張拉,每組間隔24 h,每組張拉量按照計算所得的30%,30%,40%控制;當混凝土溫度(TS-10 ℃)~(TS-5 ℃)時,分2組張拉每組間隔24 h,每組張拉量按照50%,50%控制;當混凝土溫度在(TS-5 ℃)~TS時,只進行1組張拉。每組張拉均應分次進行,每次張拉量宜為2~3 mm,避免底座開裂。 3.1.4 常規區BL2澆筑時間 在底座板縱連后,常規區BL2應盡快澆筑,但當縱連時底座板溫度小于設計鎖定溫度TS,在混凝土澆筑前必須等待一定時間(根據施工數據統計見表2),使底座應力得到充分釋放。 表2 不同溫度情況下張拉與澆筑時間間隔 d 圖5 既有臨時端刺+常規區+既有臨時端刺結構 該結構中的常規區與新建臨時端刺的連接與“新建臨時端刺+常規區+新建臨時端刺”的相關要求類同。既有臨時端刺與常規區的連接有其獨特要求。兩類臨時端刺與常規區的連接施工要對應施工,同步完成。張拉連接應該選擇底座板溫度盡可能接近鎖定溫度下進行。 3.2.1 既有臨時端刺與常規區的連接施工 (1)既有臨時端刺后澆帶(J4、J3、J2)張拉值確定 此工作在既有臨時端刺LP3~LP5首次“基準測量”的基礎上進行。需要再次測量既有臨時端刺LP3~LP5基段長度及板體溫度,并于底座連接之前進行(盡量與連接時間靠近)。根據LP3~LP5段第二次測量結果(溫度及長度),對比該臨時端刺的首次“基準測量”數據,計算LP3~LP5各段溫度荷載下的變形值,以此確定J4連接器鋼筋張拉值并修正J3、J2后澆帶鋼筋張拉值。各測量值如表3。 表3 測量數據記錄 后澆帶K1張拉距離計算公式 WK1=(Ts-T2,LP5)×αT×(L+L2,LP5/2)-UK1 UK1=[(L2,LP5-L1,LP5)-(T2,LP5-T1,LP5)× αT×L1,LP5]/2 式中L——K1到常規區第一個已經澆筑的剪力齒槽(BL2)的距離。 后澆帶J4張拉距離計算公式為 WJ4=(Ts-T2,LP4)×αT×(L2,LP4+L2,LP5/2)-UJ4 UJ4=[(L2,LP5-L1,LP5)-(T2,LP5-T1,LP5)× αT×L1,LP5]/2+[(L2,LP4-L1,LP4)- (T2,LP4-T1,LP4)×αT×L1,LP4]/2 后澆帶J3張拉距離計算公式為 WJ3=(Ts-T2,LP3)×αT×(L2,LP4+L2,LP3/2)-UJ3 UJ4=[(L2,LP4-L1,LP4)-(T2,LP4-T1,LP4)× αT×L1,LP4]/2+[(L2,LP3-L1,LP3)- (T2,LP3-T1,LP3)×αT×L1,LP3]/2 后澆帶J2張拉距離計算公式為 WJ2=(Ts-T2,LP2)×αT×(L2,2+L2,LP3/2)-UJ2 UJ2=[(L2,LP3-L1,LP3)-(T2,LP3-T1,LP3)× αT×L1,LP3]/2+[(L2,2-L1,2)- (T2,LP2-T1,LP2)×αT×L1,LP2]/2 式中L1,2、L2,2——J2到J1方向的第一個已固定的剪力齒槽(BL2)的距離。 (2)常規區底座板溫度測量 常規區與臨時端刺溫度測量同時進行,并據此計算連接鋼筋張拉值。測量原則同“新設臨時端刺+常規區+新設臨時端刺”。 (3)BL1預連接施工 用手擰緊K1及所有常規區BL1連接器螺母,另一端常規區與新設臨時端刺的連接對稱施工。 (4)首批連接施工 用扳手擰緊鄰靠K1的10孔梁的(至少)常規區BL1后澆帶螺母。張拉連接方式及張拉距離根據底座板溫度確定,即按T (5)補充連接施工 用扳手連接K1及常規區所有剩余BL1后澆帶。既有臨時端刺J4、J3、J2的調整張拉。按計算確定的調整張拉值并以J4→J3→J2順序進行張拉連接。張拉應在連接器螺母原有緊固基礎上單端調整螺母(即不破壞板內已產生的應力狀態,以防造成臨時端刺失效并破壞下部結構)并張拉,不可解開重張。 3.2.2 常規區與新建臨時端刺的連接施工 (1)既有臨時端刺與常規區進行“預連接施工”時 另一端常規區與新設臨時端刺的連接則應順序完成J4→J3→J2→J1的鋼筋預連接,其連接器螺母用手擰緊。 (2)既有臨時端刺與常規區進行“首批連接施工”時 另一端常規區與新設臨時端刺的連接則應完成鄰靠K0的前10孔梁常規區BL1后澆帶連接。張拉連接原則及方式同“新設臨時端刺+常規區+新設臨時端刺”相關要求。 (3)既有臨時端刺與常規區進行“補充連接施工”時 另一端常規區與新設臨時端刺的連接則應順序完成K0、J1、J2、J3的張拉連接。張拉連接原則及方式同“新設臨時端刺+常規區+新設臨時端刺”相關要求。 3.2.3 后澆帶施工 “既有臨時端刺+常規區+新建臨時端刺”模式完成張拉連接施工后,立即進行既有臨時端刺中的J2、J3、J4及常規區所有BL1后澆帶(包括K1)、新建臨時端刺中的K0、J1混凝土灌注施工。連接與混凝土灌注工序不出現間隔時間。所有混凝土灌注施工24 h內完成。新建臨時端刺中的J2、J3、J4待與后續施工單元段連接(包括調整張拉)施工后再灌注混凝土。 新建臨時端刺區中部的兩個固定連接后澆帶(BL2)施工類同“新建臨時端刺+常規區+新建臨時端刺”有關要求;既有臨時端刺中的剩余固定連接后澆帶(BL2)混凝土應在單元段鋼筋連接完成10 d后進行。常規區BL2后澆帶與常規區BL1同步澆筑施工。 圖6 既有臨時端刺+常規區+既有臨時端刺結構 既有臨時端刺后澆帶(J4、J3、J2)張拉值確定同前述“ 既有臨時端刺與常規區的連接施工”有關要求;常規區底座板溫度測量同前述“新建臨時端刺+常規區+新建臨時端刺”部分有關要求;此類布局條件下的底座板連接施工類同“ 既有臨時端刺與常規區的連接施工”有關要求,需要強調的是兩端開展的“既有臨時端刺與常規區的連接施工”應相對于單元段中心對稱、同步進行; BL1混凝土施工按上述工序要求完成張拉連接后,立即對兩個既有臨時端刺中的J2、J3、J4、 K1及常規區所有BL1 后澆帶進行混凝土灌注,施工從兩端向單元段中心部位相向對稱進行。鋼筋連接與混凝土灌注工序不出現間隔時間,灌注施工在24 h內完成。 常規區中的BL2與BL1混凝土同步澆筑施工。既有臨時端刺中的剩余BL2混凝土在單元段鋼筋連接完成10 d后進行。兩既有臨時端刺BL2混凝土宜對稱灌注施工,當天完成。 圖7 固定端刺+常規區+新建臨時端刺結構(單位:m) 該結構連接工序、工藝與“新建臨時端刺+常規區+新建臨時端刺”模式類同,區別是不存在兩端刺區范圍的對稱連接施工問題。 固定端刺+常規區+固定端刺的連接結構,因為沒有臨時端刺問題,其連接及混凝土澆筑施工與前述各種情況下常規區的連接方式、施工方法相同,連接順序是從兩端固定端刺開始向中間對稱進行施工,張拉完一個,澆筑一個,直到連接完成,但應注意所有BL1應在24 h內連接完成。 張拉連接質量直接影響到橋上無砟軌道結構的使用壽命。張拉溫度、張拉量等相關技術指標的嚴格控制能夠很好地消除板內應力,避免底座結構病害帶來的一系列的“連鎖式”軌道結構癱瘓現象的出現。通過鄭西跨南水北調特大橋的底座張拉實踐證明:合理劃分底座張拉單元保證了施工進度,嚴格卡控相關技術指標保證了施工質量。張拉技術在鄭西跨南水北調特大橋CRTS Ⅱ型板式無砟軌道底座結構的應用,為后期的軌道施工提供了寶貴的基礎資料。 [1] 鐵道部.高速鐵路CRTSⅡ型板式無砟軌道施工質量驗收暫行標準[S].北京:中國鐵道出版社,2010. [2] 許愛峻.橋上CRTSⅡ無砟軌道底座板張拉施工技術[J].山西建筑,2010(20). [3] 中鐵第四勘察設計院集團有限公司.石武客運專線鄭武段CRTSⅡ型板式無砟軌道技術交底[Z].武漢:中鐵第四勘察設計院集團有限公司,2010. [4] 京廣鐵路客運專線河南有限責任公司.新建鐵路石家莊至武漢客運專線(河南段)CRTSⅡ型板式無砟軌道施工作業指導書(匯編)[Z].鄭州:京廣鐵路客運專線河南有限責任公司,2010.

3.2 既有臨時端刺+常規區+新建臨時端刺(圖5)

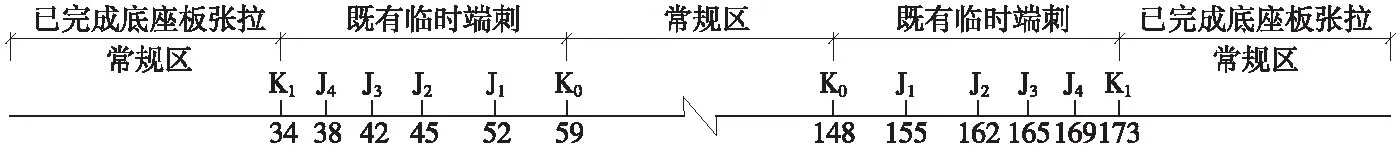

3.3 既有臨時端刺+常規區+既有臨時端刺(圖6)

3.4 固定端刺+常規區+新建臨時端刺(圖7)

3.5 固定端刺+常規區+固定端刺

4 結語