外刊精攬

編輯|王寶

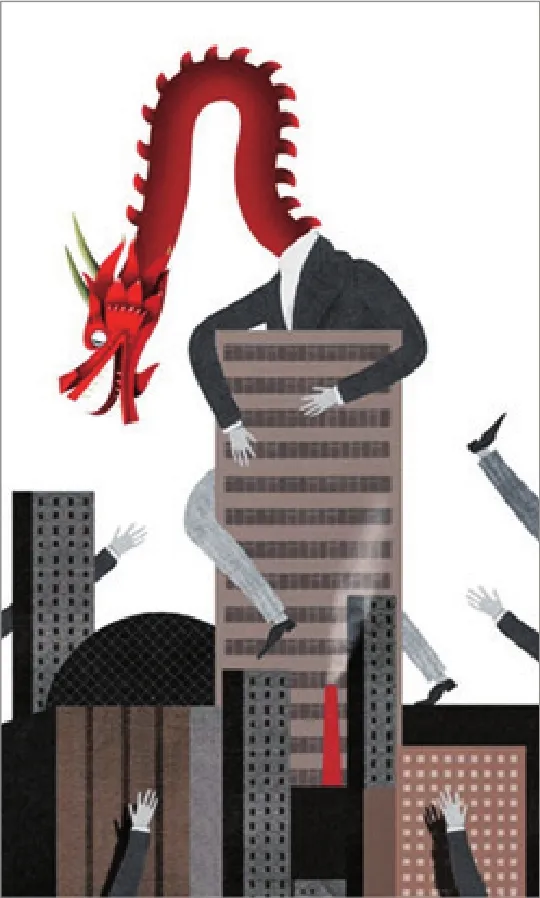

中國成美國總統大選輸家

現在就想知道美國明年總統大選的贏家是誰還不可能,但很明顯,輸家已經有了一個,那就是中國。共和黨總統候選人米特·羅姆尼(Mitt Romney)把中國推到了辯論的風口浪尖。他威脅,如果中國不讓貨幣大幅升值就關閉美國市場,禁止中國商品進入。美國總統奧巴馬(Barack Obama)也批評過北京在國際貿易體系上鉆空子。

這一切大部分都可以視作大選年的故作姿態。美國的歷任總統都發現,想讓中國接受市場導向型的轉變,可供他們選擇的辦法十分有限。中國不但是世界第二大經濟體,而且是美國最大的債權國。問題的關鍵在于,要讓中國看到改革于自己有利,可即便如此,改變的步伐依然緩慢。

布魯金斯學會(Brookings Institution)中國問題學者李成說,華盛頓發出的威脅已經傷害了受美國歡迎的中國副總理王岐山。王岐山曾聲稱中國需要更多地依靠內需,而不是出口,與美國的立場不謀而合。

不過,就算政治上的威脅沒有成為法律或是政策,也會令北京有所行動,而這些行動的后果可能也不是美國人想要見到的。無論是對中國還是對美國來說,做出根本性的改變都是困難的。至少自2007年以來,北京承認需要對經濟結構進行調整,以便減少對出口的依賴,但一直未能取得太大進展。

自《華爾街日報》

你追我趕的游戲

美國目前仍是世界上最大的經濟體,但其霸主地位正被重新崛起的中國所威脅。中國和印度的GDP在逐年增長,盡管中國的人均生活標準是美國的六分之一,而印度的則是十四分之一,但其中的差距已在不知不覺中減少,且正在快速消失。

追趕在加速,收入上的激增在中國的城市中是可見的,中國上海的金融區是個富有未來主義色彩的地方,那里跑的汽車都是很昂貴的品牌。

中國也許仍是一個相對貧窮的國家,但按照其巨大的人口基數,按現行美元計算,它已是世界第二大經濟體了。10年內它或許會取代美國成為世界第一大經濟體,這是一個在中國引起了很多爭議的展望。更廣泛的是,有很多人擔心新興市場的統治會影響整個世界的工作、薪酬以及借貸成本。人民幣在中國之外更多地使用,對美元在國際貿易和金融方面的中心地位是一個威脅(盡管仍然遙遠)。如果美元最終被排擠到了一邊的話,那將會使美國更加貧窮并提高它們的借貸成本。

沒有一個國家可以永遠是“領頭羊”。歷史和經濟學理論均顯示,遲早會有后來者追趕上來。富裕國家如果不具備超乎尋常的增長動力,它們的前途將被詛咒。對中國來說,將會在接下來的10年或20年中,幸運地避免糟糕的增長停滯。

自《經濟學人》

急救不治本

英國首相戴維·卡梅倫(David Cameron)呼吁歐元區領導人以一種強有力的方式來解決他們現在的危機。隨后,法國總統尼古拉·薩科齊(Nicolas Sarkozy)與德國總理安格拉·默克爾(Angela Merkel)進行了會談;不久,美國總統巴拉克·奧巴馬(Barack Obama)致電薩科齊,敦促其采取行動。歐洲理事會(European Council)主席赫爾曼·范龍佩(Herman Van Rompuy)承諾,歐盟(EU)國家領導人不日將舉行會談,以“敲定我們的全面戰略”。由此,他們就能在11月舉行的20國集團(G20)峰會上拿出一份重樹信心的計劃。

那么,我們是否應相信這場危機不久后將結束?答案是否定的。最起碼,現在沒有人相信歐元區的危機只是一個微不足道的地區性難題。這場危機已成為全球金融危機之余震的“震中”,而這場余震的破壞力可能要超過“初震”。它或許會帶來三重打擊:一場金融危機,一場主權信用危機(世界第三大主權債務國意大利也會被拖下水),以及一場政治影響不可預知的歐洲一體化計劃危機。

我們必須找到解決眼前危機的辦法,因為市場已受不起驚嚇。但如果只是為根本缺乏競爭力的經濟體提供無限量融資,那這就稱不上是什么解決辦法。反而,過于倉促的單方面調整,會使歐元區和全球的經濟下滑雪上加霜。融資和調整缺一不可,除非可以實現這兩者的艱難結合,否則我們所做的一切只能算是治標不治本。

自《金融時報》

中國新時代 2011年11期