印度中小企業的發展機遇

| 文·本刊記者 陳晨

從上世紀90年代開始,印度實行經濟改革。1992年后,印度經濟迅速崛起,爾后一直保持高增長的經濟姿態。如何使經濟持續增長的同時更具包容性,仍是印度的政策制定者需要面臨的一個關鍵的挑戰。充滿活力的中小企業被認為可以創造更大的就業機會,是印度經濟廣泛增長的重要引擎。

印度中小企業在國民經濟中發揮了十分重要的作用,在促進經濟增長、出口、就業和創造充滿活力的經濟增長方面做出了重要的貢獻。就目前印度中小企業的現狀以及未來的發展機遇,《中國新時代》采訪了北京外國語大學亞非學院的印度籍專家、泛亞洲協會副主席BINOD SINGH先生。

中小企業在印度的劃分情況有其自身的特色,小規模工業(SSI)在印度經濟中發揮著重要作用。印度政府于1999年設立小規模和農業及鄉村工業部實施管理,2007年調整為微、小及中型工業部,并對微型、小型、中型工業進行了劃分。印度小規模工業部門近年來增長很快,數量眾多,在工業生產總值、吸納就業和外貿出口中,扮演著越來越突出的經濟角色。

傳統與新興

BINOD SINGH先生向《中國新時代》介紹道,討論印度的中小企業可以分為兩部分,以制造業為主導的傳統家族式中小企業及新興IT中小企業。由于信息革命大大刺激了以計算機軟件業為主的印度信息產業類中小企業的發展,因特網在世界范圍內廣泛應用,各大公司和企業紛紛建立了內部互聯網,特別是近年來電子商務的興起,為印度新興IT中小企業提供了無限商機。各種網絡應用軟件、電子商務軟件、企業人才管理軟件、電子金融軟件訂單像雪片一樣飛來。近年來,印度軟件出口每年以60%的速度增長。因此可以說,信息革命給印度的中小企業插上了翅膀,帶來巨大的發展活力。

與此相比,印度傳統的中小企業在資金、創新和企業全球化方面體現出了相對劣勢:以制造業為主導的傳統家族式印度中小企業規模小,在資金方面存在先天不足。這部分企業管理者思想相對保守,小富即安,企業在貸款融資方面畏手畏腳。這樣一來,企業在資金緊張的情況下很難拿出多余的錢進行設備和技術革新,如此惡性循環造成了企業在市場上缺乏創新和競爭力。

家族式經營模式下的中小企業不聘請職業經理人,缺少國際化視視野,在全球化進程越發深入的環境下,印度很多中小企業不能開發新的市場,再加上本國大型壟斷企業的壓力,使其失去競爭優勢,固有的市場被搶占。

速度與力度

為了應對上述難題,印度政府積極調整及完善相關政策法規。首先政府開始加快基礎設施建設的速度和力度,加強投入改造公路、改建港口、新建機場。在資金發面,即將推出為中小型企業提供的專屬平臺,特別給予家族式手工制造業中小企業以更大的技術、投資及市場支持,將政策充分地宣講到位以幫助解決他們籌集資金的問題。

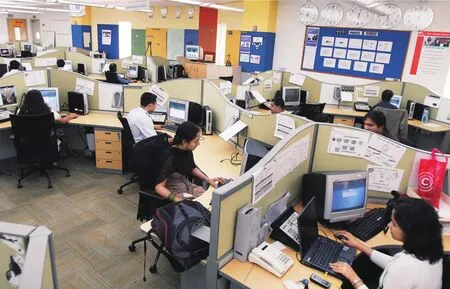

印度新興IT中小企業員工培訓課

BINOD SINGH先生向《中國新時代》介紹印度本土情況時談到,印度地域廣闊,人口眾多,經濟社會發展不平衡,地區之間發展水平存在差異。因此,開發經濟落后地區的農村傳統成為印度政府必須重視的問題。為使這些落后地區縮小與發達地區的差距,印度政府設立地區金融公司、小工業開發銀行等金融機構,重點扶持經濟不發達和金融活動相對薄弱的農村傳統中小企業,幫助促進更多流動資本流入中小企業部門,從而推動其更具包容性的增長。

政策與體系

印度中小企業,特別是新興IT中小企業之所以能夠得到迅速發展,除了與其自身的活力、生命力有關之外,印度政府對中小企業政策性金融支持體系對于其發展是至關重要的,政策性金融支持體系直接或間接提供的貸款為中小企業的健康和快速發展提供了有力的支持。據BINOD SINGH先生介紹,次貸危機之前,印度IT企業幾乎保持每年30%以上的增幅,而包括IT業在內的服務業每年對GDP的貢獻高達60%。20年來,新興中小企業的發展催生了相當一部分的印度中產階級群體,這部分群體的中小企業管理者對員工非常重視,社會責任感很強。

但目前仍有幾大因素制約了印度中小企業發展和競爭力的增強,包括政策與法律、法規的執行力,缺乏完善的信用評估制度以及可靠的中小企業信用信息數據庫;貸款難,無法及時獲得充足融資的問題也表現突出,得不到融資,借款成本會更高,利潤空間也會縮小,進而阻礙企業發展和就業增加。BINOD SINGH先生建議,印度政府需要針對這一系列問題,借鑒中國的發展經驗,設立相應的中小企業基金,鼓勵企業創新,根據每個行業、每個企業的不同情況實行激勵政策。通過衡量各地區不同發展特點和現狀,統籌安排資源,提高資源的利用率和可持續性,以便推動中小企業更加穩定持續的發展。

中國新時代 2011年11期