腎移植患者術后口服環孢素A的群體藥動學研究

周 慧,張瑞麟,李忠東,李 俊

(1.空軍總醫院藥學部,北京 100142;2.安徽醫科大學藥學院,安徽合肥 230032)

環孢素(cyclosporine),又名環孢菌素A(cyclospoine A,CsA),是從真菌的代謝產物中提取的含11個氨基酸的強效免疫抑制劑,臨床用于各種器官移植及造血干細胞移植后免疫排異反應的預防和治療,提高了移植成功率與患者存活率[1-2]。但CsA治療窗窄、毒副作用大,口服吸收不規則、不完全,個體差異較大,在臨床治療過程中需要根據不同個體情況實施個體化給藥方案[3]。群體藥動學(population pharmacokinetics,PPK)常采用非線性混合效應模型[4](nonliner mixed effect model,NONMEM)定量考察病理生理及聯合用藥等固定效應因素對患者體內血藥濃度差異的影響,該模型將經典藥動學模型與統計學模型相結合,采用擴展的最小二乘法原理一步估算出各種群體藥動學參數,并獲得每一病人的個體參數,來施行個體化治療。

本文利用空軍總醫院腎移植患者術后口服CsA的血藥濃度監測數據,采用NONMEM法建立PPK模型,為制定CsA的個體化給藥方案提供參考依據。

1 材料與方法

1.1 數據來源在解放軍空軍總醫院回顧性查閱62例(男43例,女19例)腎移植患者住院病歷,收集術后口服環孢素A的常規血藥濃度監測數據,共160個,并記錄如下信息:年齡、性別、體重、環孢素A每日劑量、術后時間(POD)、血常規和肝腎功能[包括:紅細胞壓積(HCT)、紅細胞計數(RBC)、丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、天冬氨酸氨基轉移酶(AST)、總膽紅素(TBIL)、白蛋白(ALB)、總蛋白(TP)、血清肌酸酐(Cr)、肌酐清除率(Ccr)]、以及合并用藥情況:硝苯地平(NIFE)、奧美拉唑(OME)、更昔洛韋(GAN)、西咪替丁(CIM),數據統計信息見Tab 1。

Tab 1 Patients’demographic features

所有患者于腎移植術后采用“環孢素+強的松+霉酚酸酯”或“環孢素+強的松+硫唑嘌呤”或“環孢素+強的松+咪唑立賓”的三聯免疫抑制方案。CsA 劑量為(5.58 ±1.44)mg·kg-1·d-1。

1.2 藥品環孢素軟膠囊(新賽斯平),10 mg/粒、25 mg/粒、50 mg/粒,杭州中美華東醫藥有限公司。

1.3 病例入選標準和排除標準

1.3.1 入選標準 在空軍總醫院泌尿外科接受同種異體腎移植術,術后口服CsA同一劑量連續7 d以上,男女不限,年齡17~70歲。

1.3.2 排除標準 術后發生排斥反應;術后嚴重肝腎功能不全;CsA血藥濃度超出最高檢測限或低于最低檢測限。

1.4 血樣的采集及測定按臨床治療需要,于患者早晨服藥前瞬間采集靜脈血1~2 ml,置于EDTA抗凝管中,采用熒光偏振免疫法(FPIA)在TDx儀上測定 CsA 濃度。檢測范圍為0 ~1 500 μg·L-1,日內及日間變異系數均<15%。

1.5 儀器和軟件熒光偏振免疫分析儀(TDxFlx,美國Abbott公司);NONMEM軟件(VersionV,Level 1.0,Globomax,USA)。

2 群體藥動學模型建立

2.1 基礎模型的選擇根據以往文獻[6-9,11-12]報道可采用一級吸收和消除的一房室開放模型來描述CsA體內藥動學過程。

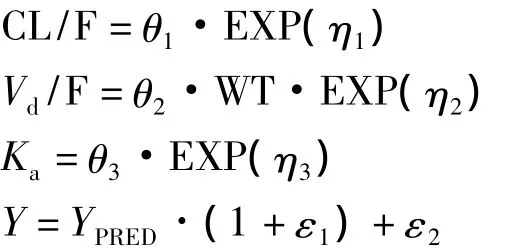

基礎模型表達式如下:

CL:清除率,單位L·h-1;Vd:表觀分布容積,單位L;Ka:吸收速率常數,單位h-1;F:絕對生物利用度;CL/F、Vd/F均為被F校正過的相對表觀值;WT為體重。

θ1、θ2、θ3:分別為 Cl、Vd、Ka的群體典型值;η1、η2、η3:分別表示 CL、Vd、Ka的個體間隨機效應因素,通常認為這種個體間隨機效應符合以0為中心,方差為ω2的正態分布。

Y:觀測值(observed concentrations);YPRED:預測值(predicted values);ε1、ε2為個體間隨機效應因素,通常認為這種個體內隨機效應符合以0為中心,方差為σ2的正態分布。ε1為比例型誤差,ε2為加和型誤差。

2.2 全量回歸模型和最終模型的建立分別考察年齡(AGE)、性別(GEND)、體重(WT)、術后時間(POD)、紅細胞壓積(HCT)、紅細胞計數(RBC)、丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、天冬氨酸氨基轉移酶(AST)、總膽紅素(TBIL)、白蛋白(ALB)、總蛋白(TP)、血清肌酸酐(CR)、血尿素氮(BUN)以及合并用藥情況對CsA藥動學參數的影響。

實驗用逐步回歸法建立群體藥動學模型,在基礎模型上,用加法、乘法或指數模型等分別引入各固定效應,比較固定效應模型與基礎模型間目標函數值(OFV)的差異,作假設檢驗。若加入某一固定效應因素后,OFV的下降值大于3.84(df=1),表示該因素對模型有明顯影響(P<0.05),以此篩選出單獨存在有意義的固定效應因素,再將篩選出的固定效應因素按其加入模型后ΔOFV從大到小排序,按此順序以遞加方式逐一引入各固定效應,若模型ΔOFV大于3.84(df=1,P<0.05),模型中保留該因素,反之剔除,從而建立全量回歸模型。再用逆向剔除法檢驗各相關因素存在的必要性,從全量回歸模型中每次減去一個協變量,若 OFV增加值大于6.63,則該因素有顯著性影響(P<0.01),在模型中予以保留,否則剔除,得到最終回歸模型。

2.3 模型的驗證本研究選用 Bootstrap(Perlspeaks-NONMEM,Verson 3.1.0)法進行模型驗證。其過程是從含有n個樣本的原數據集中有放回的隨機抽取n個樣本,組成一個新的數據集,然后求算模型參數值。本試驗用1 000次bootstrap對最終模型進行驗證,取得各驗證組模型參數后進行統計學計算,得到 bootstrap驗證的最終模型參數平均值(mean)和 95%的置信區間(confidence interval,CI),進行比較。

3 結果

3.1 基礎模型的選擇用NONMEM程序中ADVAN2子模塊(單室模型),FOCE(first order conditional estimates)方法對數據進行分析。由于本研究為回顧性研究,數據來源為常規血藥濃度監測,僅能獲得穩態消除相數據,NONMEM無法準確估算Ka和Vd/F值,同時由于Ka和Vd/F對Cl/F的估算影響較小[5],因此需對其進行固定。根據文獻[6-8]將Ka固定為 1.28 h-1;Vd/F 設置為 θ2× WT[8],θ2從2.0到10.0中篩選,發現將其固定為3.85時,估算誤差最小,因此將Vd/F固定為3.85×WT。

3.2 全量回歸模型和最終模型基礎模型中CL/F分別受到 WT、HCT、TBIL、TP、GAN 和 CIM 影響(P<0.05),然而,當上述固定效應按ΔOFV從大到小有序遞加后,僅WT、HCT、TBIL和TP對CL/F有影響(P<0.05),被保留在全量回歸模型中。在逆向剔除過程中,發現 WT、HCT、TBIL對 CsA對 CL/F有影響(P<0.01),TP無影響(ΔOFV=4.656,P>0.01),予以剔除,最終模型參數見Tab 2。

CsA的最終藥動學公式為:

3.3 最終模型評價

3.3.1 權重殘差與群體預測值、病人ID散點圖權重殘差(WRES)是通過對殘差(觀測值與群體預測值之間的差異)加權得到的,對殘差加權可以將殘差正常化,使得分布方差為1。WRES應介于±4之間,過大或過小的點可能來源于異常數據。WRES對群體預測值(PRED)作圖(Fig 1A),可見WERS值介于-2.61和2.75之間,且絕大多數分布于±2之間,均勻分布于坐標軸上下兩側,不隨濃度變化。WRES對患者ID作圖(Fig 1B)可看出殘差是否與某些特定個體有關,由Fig 2B可見,WRES在X軸上下均勻分布,未見特別異常患者。

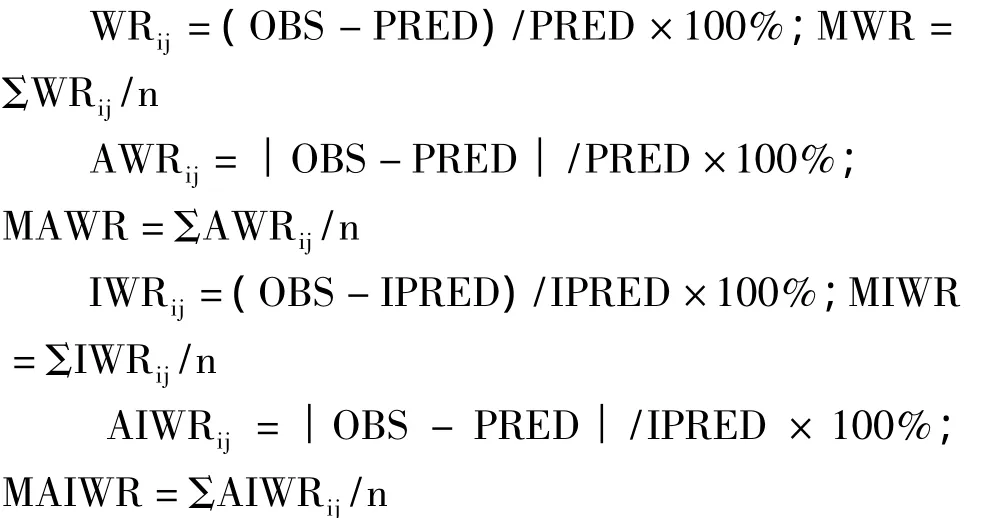

3.3.2 擬合優度評估 為了估算模型的預測精準性,模型擬合優度用群體的權重殘差(WR)的平均值(MWR)和絕對權重殘差(AWR)的平均值(MAWR),以及個體的權重殘差(IWR)的平均值(MIWR)和絕對權重殘差(AIWR)的平均值(MAIWR)來評估。

Tab 2 Final population pharmacokinetic parameter estimates of CsA and the results of internal validation(Bootstrap method)

Fig 1 Weight residual values(WRES)vs population predicted values(PRED)or patient's identification number(ID)

其中OBS為觀察值,PRED、IPRED為模型預測值和個體預測值。本研究中MWR和MIWR分別為1.82%和0.23%,MAWR和MAIWR分別13.01%和8.22%,模型擬合度好,沒有偏倚。

3.4 模型驗證內部驗證結果顯示,1 000次bootstrap成功932次,成功率為93.2%,獲得的參數均值與最終模型參數比較差異無顯著性,最終模型參數值在932組bootstrap相應參數值的95%CI中(Tab 2),證明模型穩定可靠。

4 討論

本研究最終建立了空軍總醫院腎移植患者術后口服CsA的PPK模型,并考察了性別、年齡、體重、術后時間、血常規、肝腎功能及合并用藥等對CsA藥動學參數的影響。最終估算出CsA藥動學參數的 CL/F 的群體典型值為 30.5 L·h-1,與 Wu 等[7]報道相似。

最終模型公式表明,體重影響CsA的清除率,體重越大,CsA 清除率越大,這與部分文獻[5-8,10]報道結論一致,提示臨床應根據患者體重設定不同的給藥劑量。

HCT與 CsA 的清除率呈負相關,與 Wu[7]、Yin[9]報道的一致,這是由于CsA在血液中約50%分布于紅細胞中,因此,HCT值越高,CsA與紅細胞結合的越多,則血漿中的CsA越少,能被清除的比例也就相應減小。

總膽紅素(包括直接膽紅素與間接膽紅素)是反映肝功能的指標之一,肝功能受損時,部分直接、間接膽紅素返流入血,血中總膽紅素水平升高。而CsA主要在肝臟代謝,約90% ~96%經膽汁排泄,因此患者的肝功能水平是影響CsA體內過程的重要因素。本研究結果顯示,患者體內總膽紅素水平對CsA清除率有影響,提示臨床使用CsA時還需要考慮肝功能(總膽紅素)的影響。

CsA是肝微粒體酶CYP3A的代謝底物,因此CYP3A酶的抑制劑、誘導劑以及由該酶催化代謝的其他底物均可影響CsA的代謝過程[10]。本研究考察了腎移植術后常用藥硝苯地平、奧美拉唑、更昔洛韋和西咪替丁對CsA的藥動學參數的影響,這些藥均為CYP3A4的代謝底物,但最終模型中未體現出這些代謝底物對CsA代謝的影響,可能與合并上述藥物的人次少且用藥時間短等有關。

本研究中的數據為腎移植患者術后的常規監測的穩態谷濃度數據,所以我們采用NONMEM法以一室模型為基礎定量考察了固定效應因素如人口統計學特征、術后時間、肝腎功能及合并用藥等對藥動學參數的影響,并用統計學模型定量描述個體間及個體內差異,得到的最終效應模型公式與國內其他學者如芮建中等[6][CL(L·h-1)=59.8+0.03·體重 +4.31·性別 - 12.7·持續用藥時間]、Wu[7][CL/F(L·h-1)=28.5-1.24·術后時間 -0.252·(總膽紅素-11)+0.188·(體重 -58)-0.191·(年齡 -42)-2.45·肝藥酶抑制劑 -0.212·(紅細胞壓積 -28)]和任斌等[11][CL(L · h-1)=12.81-0.067·年齡+0.101·體重]以同樣方法研究的結果不完全一致,其原因與各亞群體的群體特征如人口統計學特征、遺傳學特征、病理生理因素、檢測方法、治療方案、聯合用藥以及樣本量大小和數據來源等不完全相同有關。

[1] Beauchesne P R,Chung N S,Wasan K M.Cyclosporine A:a review of current oral and intravenous delivery systems[J].Drug Dev Ind Pharm,2007,33(3):211 -20.

[2] 孫海英,李振宇,徐開林,等.昆明山海棠聯合環孢素A防治小鼠急性移植物抗宿主病[J].中國藥理學通報,2008,24(9):1259-60.

[2] Sun H Y,Li Z Y,Xu K L,et al.Prevention of mouse acute graftversus-host disease by tripterygium hypoglaucum hutch combined with Cyclosporin A[J].Chin Pharmcol Bull,2008,24(9):1259 -60.

[3] Fukudo M.Individualized dosage regimen of immunosuppressive drugs based on pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis[J].Yakugaku Zasshi,2007,127(7):1081 - 9.

[4] Sheiner L B,Rosenberg B,Marathe W.Estimation of population characteristics of pharmacokinetic parameters from routine clinical data[J].J Pharmacokinet Biop,1977,5(5):445 - 79.

[5] 焦 正,鐘明康,施孝金,等.NONMEM法估算中國癲癇患者卡馬西平的清除率[J].中國藥理學通報,2003,19(3):314-8.

[5] Jiao Z,Zhong M K,Shi X J,et al.The estimation of clearance of carbamazepine in chinese epileptic patients by NONMEM[J].Chin Pharmcol Bull,2003,19(3):314 - 8.

[6] 芮建中,卓海通,姜國華,陳 剛.NONMEM法分析腎移植患者環孢素 A的群體藥動學[J].藥學學報,1995,30(4):241-7.

[6] Rui J Z,Zhuo H T,Jiang G H,Chen G.Evaluation of population pharmacokinetics of cyclosporine A in renal transplantation patients with NONMEM[J].Acta Pharma Sin,1995,30(4):241 -7.

[7] Wu K H,Cui Y M,Guo J F,et al.Population pharmacokinetics of cyclosporine in clinical renal transplant patients[J].Drug Metab Dispos,2005,33(9):1268 -75.

[8] Du X L,Fu Q.Population pharmacokinetic study of cyclosporine in patients with nephrotic syndrome[J].J Clin Pharmacol,2009,49(7):782-8.

[9] Yin O Q P,Lau S K,Chow M S S.Population pharmacokinetics of cyclosporine in chinese cardiac transplant recipients[J].Pharmacotherapy,2006,26(6):790 -7.

[10] Thomas K,Volker F,Urs A M.Cyclosporine metabolism in human liver:Identification of a cytochrome P-450Ⅲgene family as the major cyclosporine-metabolizing enzyme explains interactions of cyclosporine with other drugs[J].Clin Pharmacol Ther,1998,43(6):630-5.

[11]任 斌,黎曙霞,王長希,等.非線性混合效應模型法估算腎移植患者環孢素A清除率[J].中國藥學雜志,2003,38(9):692-4.

[11] Ren B,Li S X,Wang C X,et al.Estimation of relative clearance of cyclosprine A in patients after renal transplantation using nonlinear mixed effect model[J].Chin Pharm J,2003,38(9):692 -4.

[12]陳 冰,蔡衛民.群體藥動學在免疫抑制劑合理用藥中的應用[J].中國藥理學通報,2010,26(2):159 -63.

[12] Chen B,Cai W M.Application of population pharmcokinetics in the rational usage of immunosuppressive drugs[J].Chin Pharmcol Bull,2010,26(2):159 -63.