瀝青混合料組成對路用性能的影響

張素云

(合肥工業大學土木工程學院 合肥 230051) (安徽交通職業技術學院 合肥 230051)

國內外大量研究與路面病害分析表明,車轍和水損害主要與中面層相關[1-4].工程實踐也表明,隨著夏季高溫多雨、濕度偏大與重載車輛、渠化交通等因素的影響,AC-20瀝青混凝土結構常出現車轍和水損害問題.因此,中面層應具有很強的高溫抗變形能力,以抵抗荷載的重復作用.國內學者對此進行了相關研究[5-6],有力地提升了瀝青混合料設計水平,這些研究主要集中于表面層的原規范AC-16、AK-13型級配[7-8],對研究常用于中面層的AC-20瀝青混合料組成設計與施工細節控制對路用性能的影響研究還較少.筆者在總結前人的研究成果和現行規范[9]級配的基礎上,進一步研究瀝青混合料組成對綜合路用性能的影響,以提高路面使用性能和耐久性.

1 基于瀝青混合料組成設計的優化

1.1 試驗原材料與設計

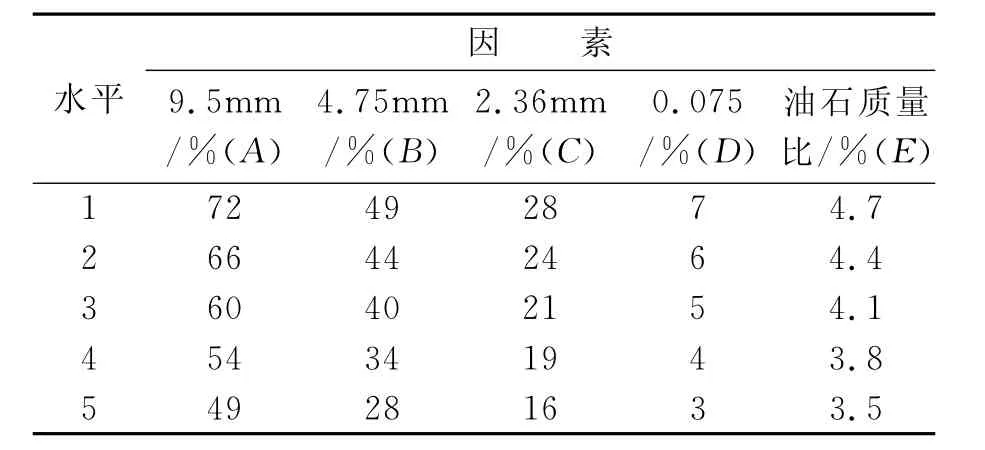

粗集料為石灰巖,細集料為石灰巖機制砂,填料為礦粉,結合料為SBS I-D級改性瀝青,原材料技術指標均符合規范要求.采用正交試驗設計,按照L25(5)6安排試驗[10],適當放大文獻[9]級配下限值,盡可能將影響馬歇爾技術指標的各因素列入其中,并考慮因素水平搭配組合時不出現負值,選取9.50,4.75,2.36,0.075mm篩孔通過率和油石比的5因素5水平(分別以A,B,C,D,E表示),見表1.

表1 正交設計(AC-20)因素水平

1.2 結果分析

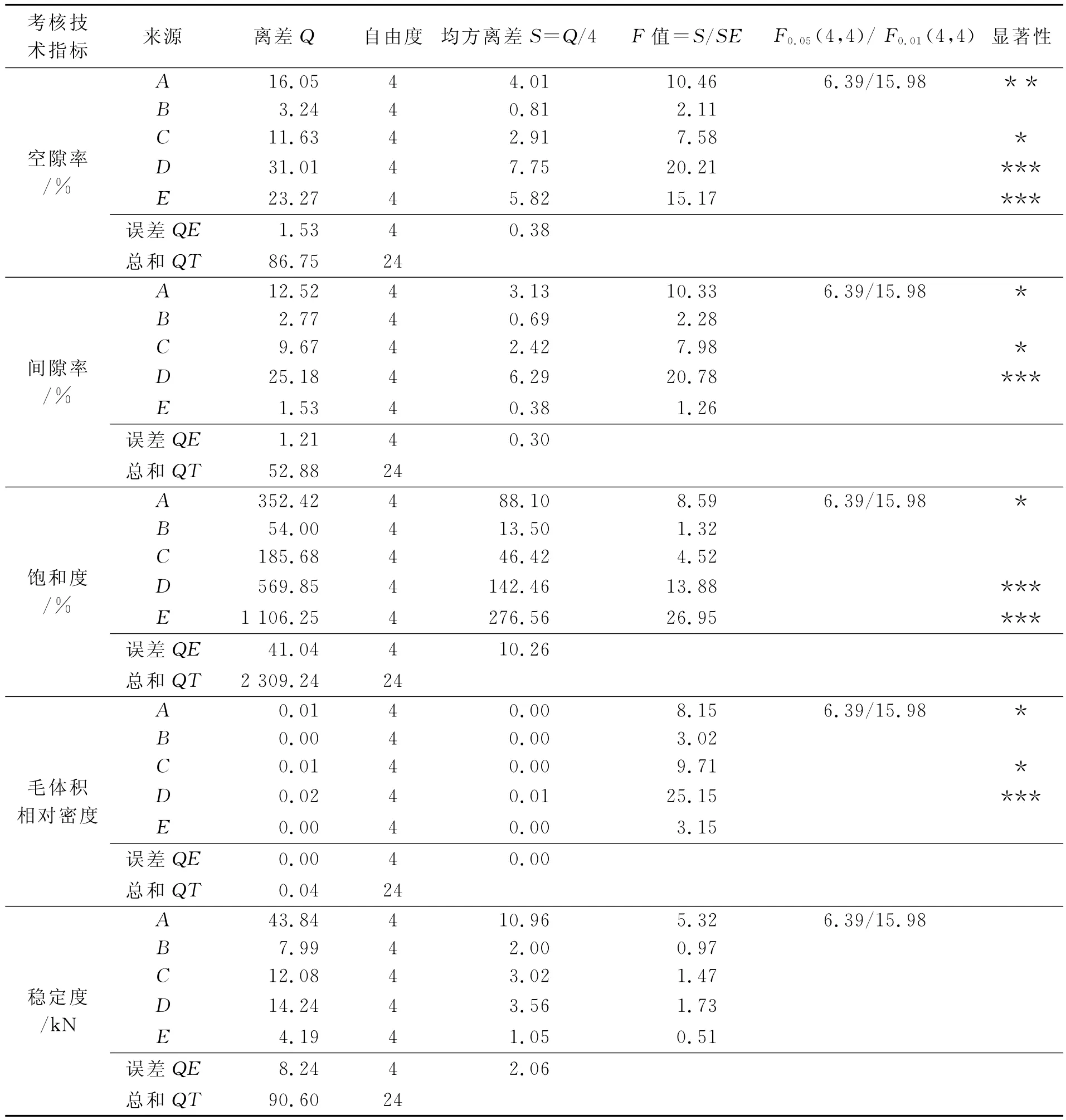

按規程[11]要求成型瀝青混合料試件,擊實溫度為(163±2.5)℃,采用真空法實測理論最大相對密度,每組擊實有效試件6個.由于極差分析中不能估計試驗過程中必然存在誤差大小的缺點,本文同時采用方差分析對各因素的顯著性水平給出一個定量分析.方差分析結果如表2所列.

1)2種分析計算結果表明,空隙率和飽和度的影響因素大小排序為D>E>A>C>B,E>D>A>C>B.其中,0.075,9.5和2.36mm通過率以及油石質量比為顯著影響因子,而4.75mm通過率影響并不顯著.表明空隙率并沒有因為級配區間變化越大而隨之發生較大變化,如0.075 mm篩孔通過變化只有4%,該水平下空隙率均值變化32.8%,據此可優化確定滿足此類瀝青混合料設計空隙率為3%~6%和飽和度為65%~75%要求的各因素取值范圍:A為48%~62%,B為28%~45%,C為19%~28%,D為4.5%~7%,E為4.3%~4.7%.

表2 方差分析結果

2)影響馬歇爾穩定度的因素大小排序為A>D>C>B>E.除9.5mm通過率影響接近顯著外,其他因素影響不顯著,表明合理優化9.5 mm通過率可顯著提高瀝青混合料的高溫承載力;間隙率和毛體積密度的影響因素大小排序為D>A>C>B>E,D>C>A>E>B.說明優化0.075mm和9.5mm通過率可顯著降低礦料間隙率.

綜上所述,影響馬歇爾技術指標因素的極差和方差分析結果基本一致,表明試驗結果并不是由于試驗誤差引起的,而是因素本身對試驗結果產生顯著影響;優化0.075,2.36和9.5mm通過率可有效降低空隙率水平和增大試件毛體積密度;毛體積密度和空隙率的影響因素排序不同,主要原因是混合料密度大小不僅取決于空隙率大小,一定程度上更取決于集料組成的空隙率大小,增大油石比可顯著降低空隙率,但并不能有效增大試件密度.建議優化集料組成可顯著提高瀝青混合料組成設計水平.

2 瀝青混合料組成對TSR與DS的影響分析

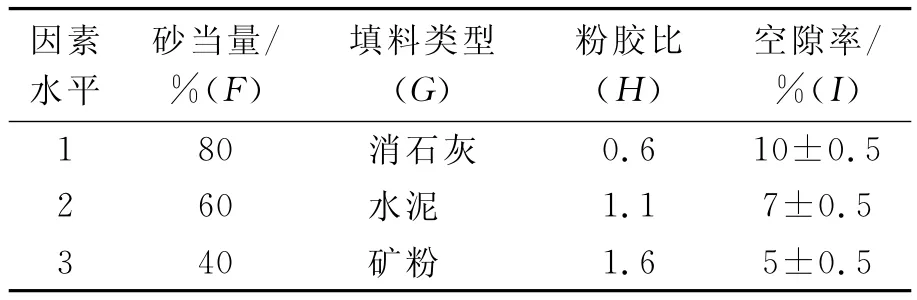

施工中常因原材料技術質量與施工施工工藝質控制不夠嚴格而對路面內在質量造成較大影響,本文基于施工質量過程控制,選取細集料砂當量、填料類型、粉膠比和空隙率作為因素水平,采用L9(3)4安排試驗設計,見表3.

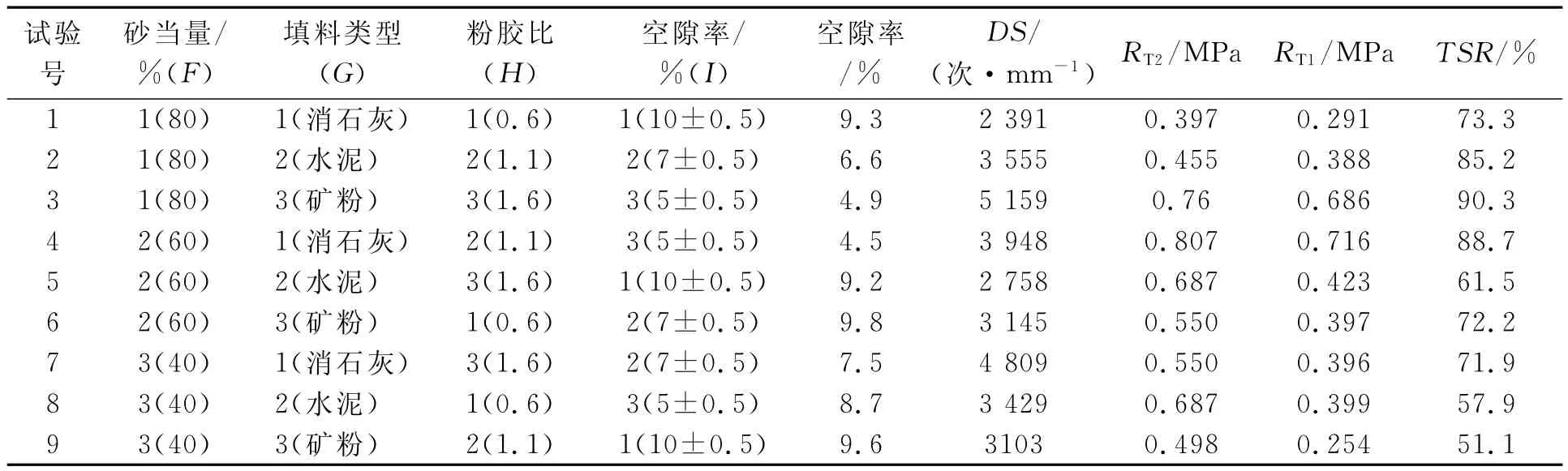

先實測機制砂砂當量,采用通過研磨并經過0.075mm篩孔篩分,將小于0.075mm篩孔通過率的泥土作為配制表3設計要求的砂當量使用;固定油石質量比為4.3%,保持2.36mm篩孔通過率不變,調整礦粉和細集料,變化0.075mm篩孔通過率,依次得到粉膠質量比為0.6,1.1,1.6;通過調整馬歇爾擊實次數得到不同空隙率水平.以凍融劈裂強度比(TSR)和動穩定度作為評價依據,每組試驗有效試件4個,試驗儀器為LDR-2型瀝青混合料凍融劈裂儀,主要技術參數為最大荷載50kN,荷載范圍5~35kN,加載速率(50 ±5)mm/min.取4個試件平均值作為試驗結果,見表4,極差分析結果見表5.

表3 正交設計(AC-20)因素水平表

表4 正交試驗設計與結果

注:DS為動穩定度,mm/次;RT2為未凍融劈裂強度,MPa;RT1為凍融劈裂強度,MPa;TSR為凍融劈裂強度比.

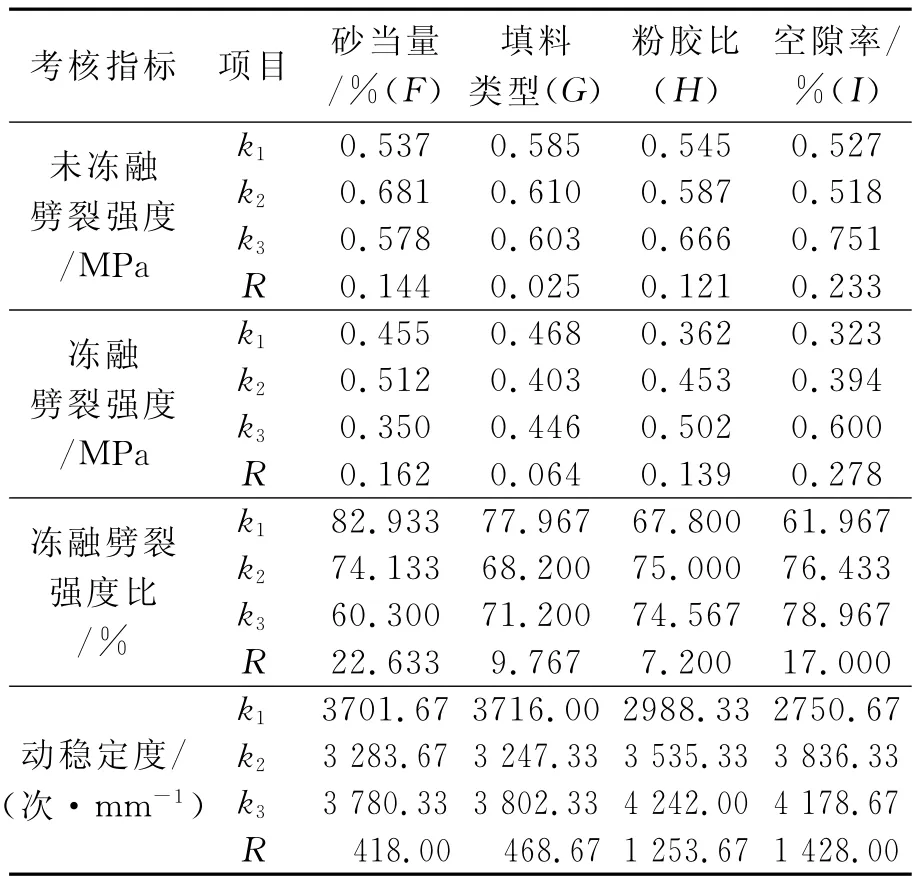

表5 凍融劈裂強度和車轍極差分析結果

從表5分析可知:(1)未凍融和凍融劈裂強度的影響因素排序均為I>F>H>G,表明空隙率和砂當量均為水穩定性的主要影響因素,空隙率由4.5%增至10%時,凍融劈裂強度單調衰減46.2%;TSR的因素排序為F>I>G>H.表明凍融劈裂強度與TSR影響因素的影響程度不一致,TSR不僅取決于未凍融劈裂強度值,也取決于作為分母的凍融劈裂強度值,TSR增大仍存在凍融劈裂強度值小的問題.砂當量由80%降至60%時,TSR衰減10.6%,但當砂當量由80%降低到40%時,凍融劈裂強度比單調降低27.3%.分析認為,試件經過3階段水循環后的凍融劈裂強度衰減主要取決于試件的內在空隙率大小,空隙率越大,其衰減越明顯;(2)影響60℃動穩定度的因素排序為I>H>G>F.空隙率和粉膠質量比較其他因素對動穩定度有顯著影響,空隙率由4.5%增至10%,60℃動穩定度衰減34.2%;粉膠質量比由0.6增加到1.6,60℃動穩定度增加29.5%.表明增大施工壓實度和適當提高粉膠比有助于提高抗車轍性能.綜上所述,以TSR作為評價瀝青混合料抗水損害的同時,應結合凍融劈裂強度值的大小綜合考慮,以提高路面的力學性能;砂當量宜控制在70%以上,成型路面空隙率宜控制在6%以下,粉膠質量比宜控制在1.1~1.6.

3 瀝青混合料組成對高溫抗車轍性能的影響分析

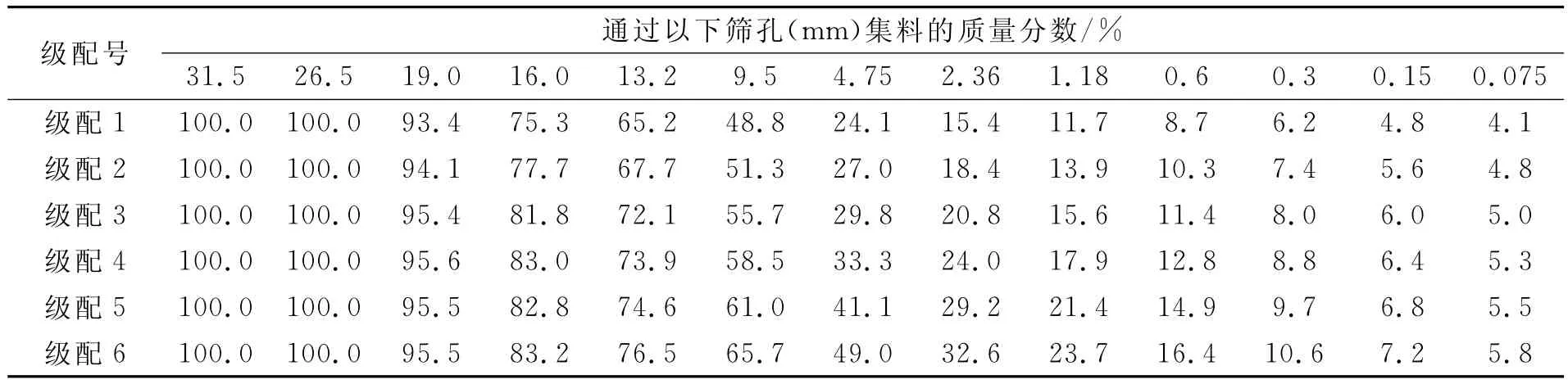

由于中面層在瀝青路面結構設計和實際使用性能中具有最為顯著的抵抗高溫抗剪切變形能力,結合本文研究發現4.75mm篩孔通過率對馬歇爾性能指標的影響不顯著,專門在高溫條件下,通過70℃動穩定度試驗研究這類瀝青混合料的高溫抗車轍特性,以探討常用于路面結構中面層的AC-20瀝青混合料抵抗高溫車轍性能的作用.4.75mm篩孔通過率依次確定為24%,27%,30%,33%,41%,49%,級配見表6.油石質量比為4.3%,以馬歇爾試件密度成型車轍板,每組3塊板變異系數均小于20%,取平均值作為試驗結果,如圖1~圖4.

表6 AC-20合成級配組成設計

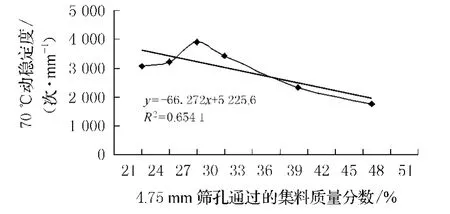

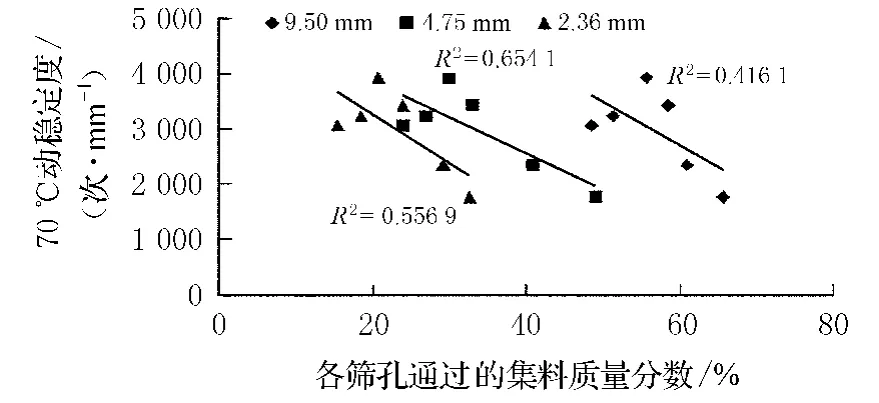

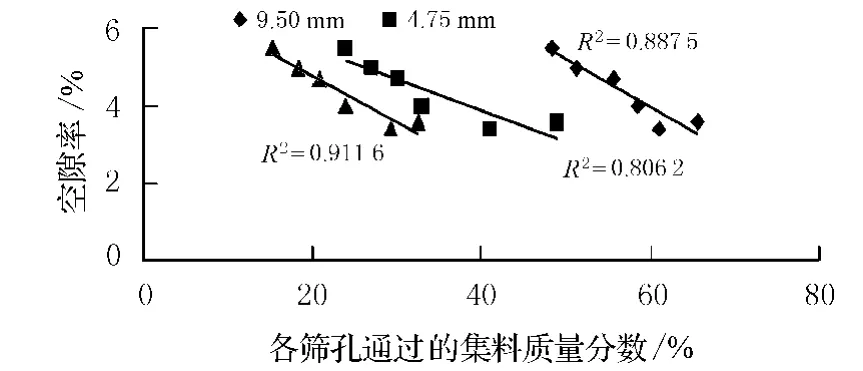

圖1 動穩定度與4.75mm篩孔通過率關系

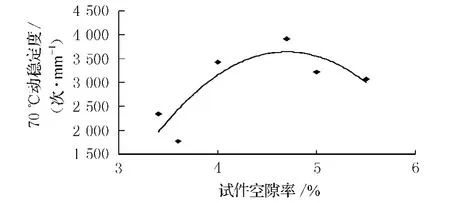

圖2 動穩定度與空隙率關系

圖3 試件空隙率與各篩孔通過率關系

圖4 試件空隙率與各篩孔通過率關系

由上述試驗結果可知,隨著級配由粗型變為細型,70℃動穩定度呈明顯拋物線型,4.75mm通過率為30%~33%時出現峰值,達到近4 000次/mm,此時試件空隙率為4.7%.之后隨著4.75 mm通過率逐漸增大,70℃動穩定度由3 913次/mm衰減到1 772次/mm,衰減54.7%;70℃動穩定度與4.75mm通過率的線性相關性(80.9%)明顯優于與2.36mm和9.5mm通過率的線性相關性;試件空隙率與2.36mm和9.5mm通過率的線性相關性較4.75mm通過率關系更為密切,表明通過調整2.36mm和9.5mm通過率使空隙率偏小或偏大并不能提高高溫抗車轍性能,也進一步印證了本文采用正交均勻理論分析的4.75mm通過率對此類混合料空隙率并不顯著結論的正確性.表明盡管4.75mm通過率對馬歇爾性能指標影響較小,但對高溫70℃抗車轍性能貢獻很大,優化4.75mm篩孔通過率可有效提高瀝青路面的高溫抗車轍性能.

4 結 論

1)應用正交試驗設計研究了AC-20瀝青混合料馬歇爾性能指標的影響因素與排序.結果表明,0.075,9.5和2.36mm通過率和油石質量比為顯著影響因子,而4.75mm通過率影響并不顯著.據此優化提出了混合料組成設計建議范圍.

2)基于施工質量控制的AC-20瀝青混合料綜合路用性能優化表明,空隙率和細集料的潔凈程度是影響路面水穩定性的關鍵因素,空隙率與粉膠比是影響60℃動穩定度的又一關鍵因素,降低成型路面空隙率,采用潔凈的原材料,適當提高粉膠比可有效提高路面的抗水損害性能和抗車轍性能.

3)盡管4.75mm通過率對馬歇爾性能指標的影響不顯著,但對常用于瀝青路面結構中面層的AC-20瀝青混合料具有顯著抵抗高溫車轍性能作用,推薦4.75mm通過率范圍宜控制在30%~33%之間.

[1]劉志明,王哲人.瀝青路面水損害與車轍的分析研究[J].公路交通科技,2004,21(8):1-4.

[2]王國軍.高速公路瀝青混凝土路面車轍調查及分析[J].北方交通,2007(3):37-41.

[3]徐 偉,張肖寧,韓大建.高速公路早期車轍病害調查及處治試驗分析[J].公路,2004(3):113-116.

[4]譚積青,張肖寧.三層式瀝青面層車轍組成及發展的調查與分析[J].公路交通科技,2006,23(1):20-23.

[5]孫立軍.瀝青路面結構行為理論[M].北京:人民交通出版社,2005.

[6]馮俊領,郭忠印,陳崇駒.高溫多雨條件下瀝青混合料水損害模擬研究[J].建筑材料學報,2007(5):40-44.

[7]朱夢良,趙 平,高新亮,黃謨釗.AK16抗滑表層的礦料級配優化[J].中國公路學報,2003,16(1):10-14.

[8]邱穎峰,許志鴻,黃啟舒.級配對瀝青混合料高穩定性影響的研究[J].重慶交通學院學報,2006,26(2):75-79.

[9]中華人民共和國交通部.JTG F40-2004公路瀝青路面施工技術規范[S].北京:人民交通出版社,2004.

[10]方開泰,馬長興.正交與均勻試驗設計[M].北京:科學出版社,2001.

[11]中華人民共和國交通部.JTJ052-2000公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程[S].北京:人民交通出版社,2000.