華東地區能源價格與碳強度的協整分析

王素鳳

(1.合肥工業大學 管理學院,合肥 230009;2.安徽建筑工業學院 管理學院,合肥 230601)

0 引言

近年來,隨著自然災害事件發生的頻度增加、破壞性增大,環境問題日益成為國際社會關注的焦點。溫室氣體是導致氣候變暖和環境污染的直接原因,其中CO2所占的比例最大(大約50%以上)。CO2排放主要來源于化石能源的燃燒[1],影響CO2排放的因素很多,譬如經濟增長、能源結構、產業結構、人口規模等。[2~5]在眾多影響因素中,能源價格在整個國民經濟中占有舉足輕重的地位,但研究能源價格與碳排放的文獻卻偏少,且主要集中在國外[6~12]。綜觀國內學者對能源價格與碳強度之間關系的研究可以發現,當前主要存在以下三個方面的不足:

(1)研究對象:現有文獻主要基于總量的角度,如經濟增長與二氧化碳排放、能源價格與能源強度等的關系,缺乏能源價格與碳強度這樣的“質量”關系研究。

(2)研究范圍:現有文獻多以全國的能源消費(二氧化碳排放)總量為著眼點,針對省域層次的研究不多[13~15],而將經濟發達與不發達地區進行對比的文獻則更少。

(3)研究方法:現有文獻主要基于傳統的時間序列協整檢驗方法,常因樣本時間跨度小而影響效果。

為彌補上述研究的不足,本文以能源價格和碳強度的關系為考察對象,將影響碳強度的其他因素簡化成隨機擾動項。考慮到人口規模這一變量對碳強度亦有重要影響,且以往研究較少,故將人口增長也納入到模型中。為了比較不同地區的碳強度受能源價格改革影響的差異程度,本文選取了華東6省1市(皖、贛、魯、蘇、浙、閩、滬)的面板資料進行分析。按照Im等(2003)[17]的面板單位根檢驗程序、Johansen協整檢驗方法,考察碳強度等序列的平穩性及是否存在協整關系。在此基礎上,分別運用F檢驗和Hausman檢驗在混合模型與固定模型、固定模型與隨機模型之間比較優選,以達到能源價格與碳強度關系模型的最優擬合。

1 模型與數據

1.1 變量說明及數據來源

受自然地理條件、經濟、人口、產業結構等條件影響,中國華東地區7個省域的能源價格、能源結構和消費總量均存在較大差異。為便于分析,用能源價格代替能源政策。考慮到人口增長可能會影響能源消費總量,進而增加二氧化碳排放量,模型中加入了人口因素。

(1)碳強度。碳強度是省域二氧化碳排放量和地區生產總值之比,故需要分別計算這兩部分的數值。根據聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)2006年版碳排放計算指南中的計算公式和碳排放系數缺省值,結合各省域2000~2008年間能源消費量和地區生產總值,可以換算出省域二氧化碳排放強度。

(2)能源價格。需求定理表明,價格與能源消費之間應呈負相關關系。因此,能源價格是影響能源消費的重要因素,進而也可能改變碳強度。長期以來,中國能源價格的市場化程度不高、能源資源價格較低,價格扭曲嚴重,價格機制基本無法有效調節資源的生產和消費行為。自2000年以來,油、電力和煤炭價格逐步放開,研究這一階段能源價格對能源消費和碳強度的影響具有現實意義。為簡化分析,能源價格用燃料、動力購進指數代替代替,數據來源于各省域統計年鑒(1999~2009),并按1999年為基年折算為不變價格。

(3)人口增長。一般而言,人口越多,能源消費越高,碳排放也越多。華東地區7個省域人口增長存在較大差異,基數較大的河南、山東等地已接近1億人口,而上海、江蘇、浙江等地人口數只有2000萬左右。人口數據來源于各省域統計年鑒(2009)。

1.2 模型建立

鑒于本文重點考察能源價格對碳強度的影響,簡化的二氧化碳相對排放函數可用下式表示:

CI=f(INDEX,POPU,μ)

式中:CI為區域碳強度,即分地區二氧化碳排放總量(萬噸)與地區生產總值(億元)之比;INDEX表示區域能源消費價格,POPU表示區域人口總數,μ為隨機干擾項。

基于以上理論模型,實證研究中用到的經驗模型是柯布道格拉斯(Cobb-Douglas)型的雙對數生產函數:

式中,ε為隨機干擾項,表示未考慮到的因素如效率、技術進步、天氣等的影響。

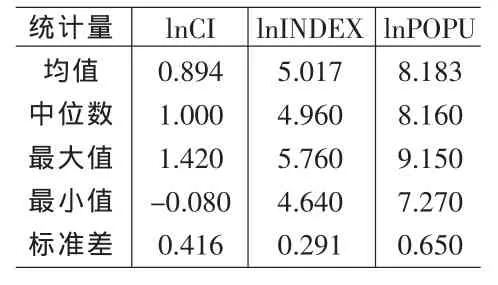

2000~2008年我國華東6省1市碳強度及其影響因素的面板數據的描述性統計結果如表1所示。表1顯示,各省域人口增長差異較大,而碳強度和能源價格分布則相對比較均衡。

表1 華東六省1市碳強度及其影響因素的描述性統計結果

2 碳強度的實證分析

2.1 平穩性檢驗

計量經濟理論表明,眾多經濟變量尤其是面板數據大都是非平穩變量,用非平穩變量進行回歸分析很大程度上表現為偽回歸。為避免偽回歸現象,需要對面板數據進行單位根和協整檢驗。

面板單位根檢驗有別于時間序列數據單位根檢驗,主要為:LLC檢驗、Breitung檢驗、Hadri檢驗是相同根的檢驗方法,IPS檢驗、Fisher-ADF檢驗是不同根的檢驗方法;LLC檢驗、Breitung檢驗、IPS檢驗、Fisher-ADF檢驗原假設是含有單位根;Hadri檢驗原假設為不含有單位根。本文所用數據和變量的面板單位根檢驗結果如表2所示。

上述檢驗結果除了的水平和一階差分LLC檢驗顯著與眾不同外,其他四種或以上檢驗方法檢驗結論一致,均表明上述變量為非平穩變量。對于面板模型,如果變量是非平穩的,進行回歸分析之前需要進行協整檢驗,以判斷是否可能屬于偽回歸。

表2 面板數據的單位根檢驗

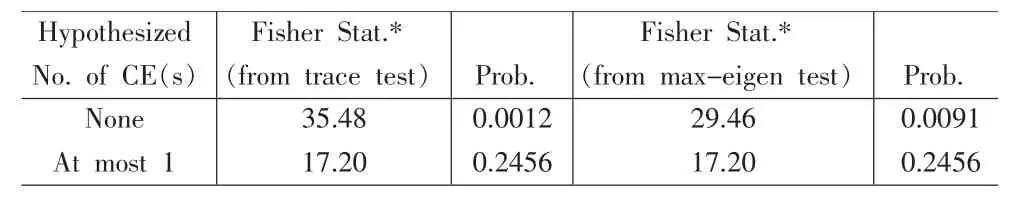

表3 碳強度與能源價格的協整檢驗結果

表4 碳強度與人口數的協整檢驗結果

2.2 協整分析

通過以上結果可知,In(CI)與In(INDEX)、In(popu)在長期趨于一致,即非平穩序列之間存在協整關系。

2.3 模型選擇與回歸

常用的回歸模型有三種:混合模型、固定效應模型和隨機效應模型。在建立回歸模型之前,需要對這三種模型進行比較選擇,以實現最優的擬合效果。通常來說,F檢驗用來在混合模型和固定效應模型中做出選擇,而Hausman檢驗用來在固定效應模型和隨機效應模型中做出選擇。

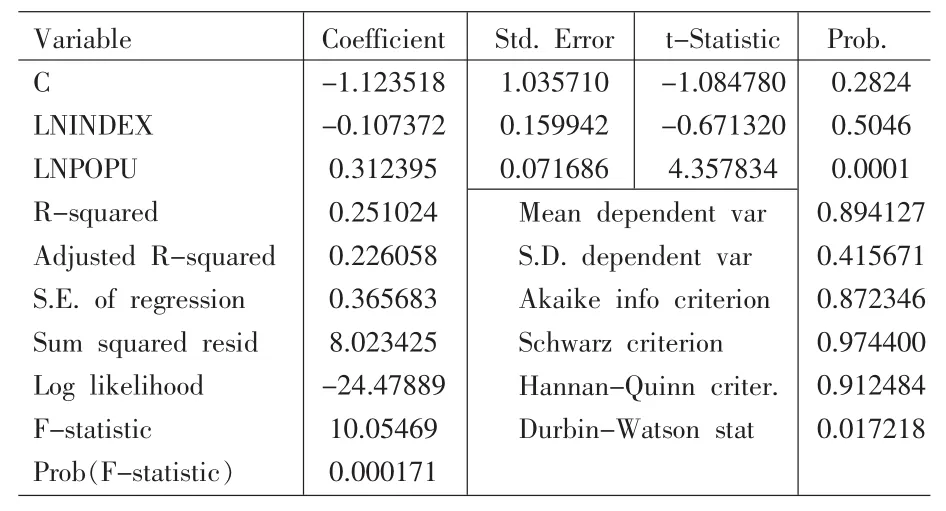

表5 混合模型檢驗結果

2.3.1 混合模型與固定效應模型的選擇

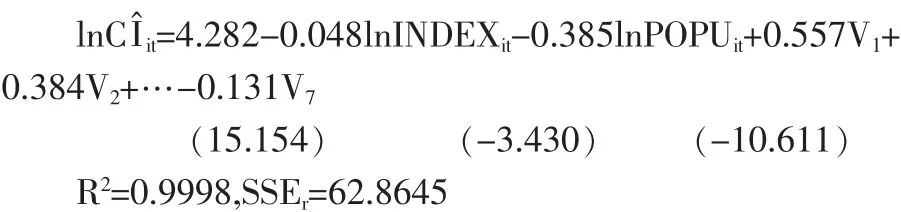

相應的表達式是:

括號中的數字表示t統計量的值。上式表示7個省域能源價格和人口總數對碳強度的影響分別占10.7%和31.3%。

表6顯示,華東地區7個省域碳強度模型在整體上通過了1%水平的方程顯著性檢驗,能源價格、人口增長對碳強度的解釋能力達到99.97%;模型參差的序列相關檢驗值DW為0.477,基本上不存在序列相關現象。

相應的表達式是:

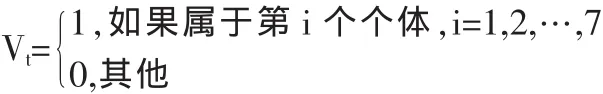

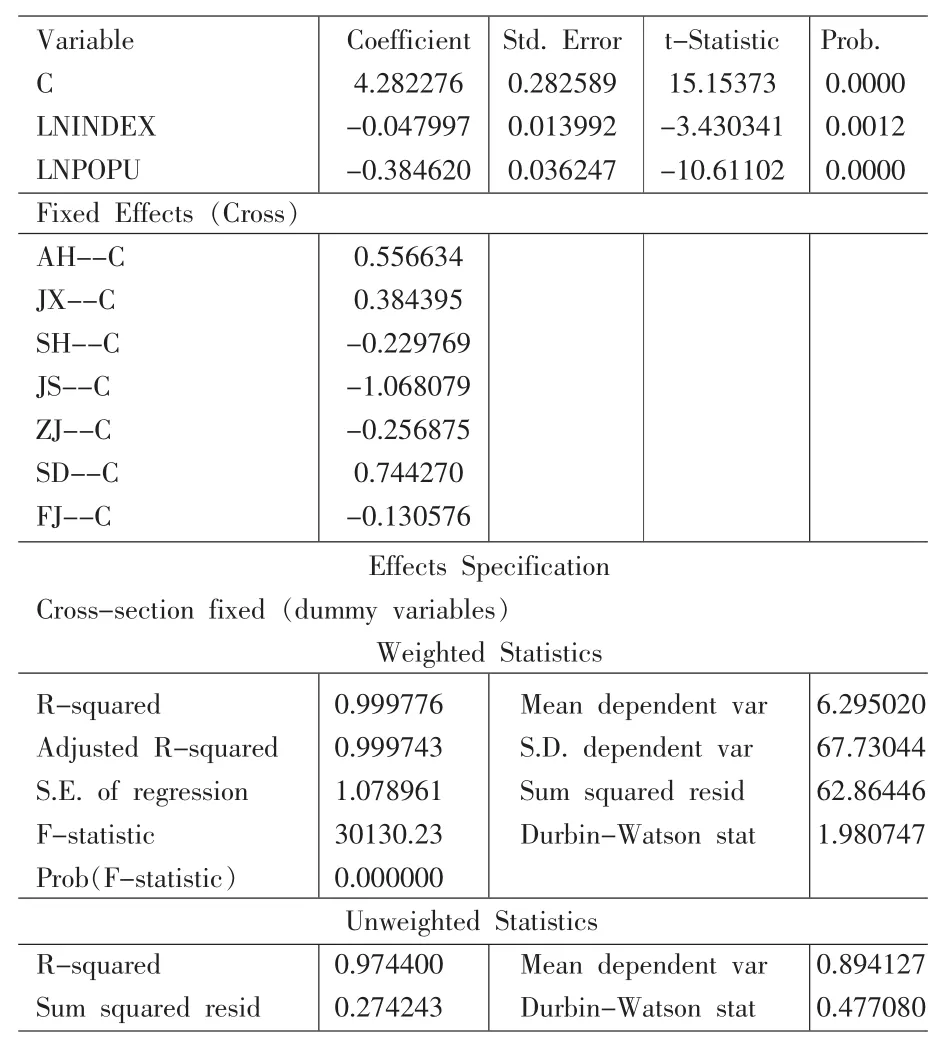

括號中的數字表示t統計量值。虛擬變量的定義是:

上式表示7個省級地區的能源價格和人口總數對碳強度的影響分別為-5.2%和-37.5%。從結果來看,江蘇的效應要明顯高于其他省份,而福建的效應最低。

表6 個體固定效應模型檢驗結果

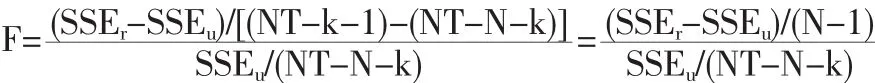

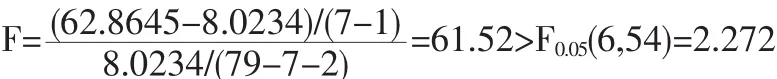

接下來用F統計量檢驗是應該建立混合回歸模型,還是個體固定效應回歸模型。

H0:αi=α。模型中不同個體的截距相同(真實模型為混合回歸模型)。

H1:模型中不同個體的截距項αi不同(真實模型為個體固定效應回歸模型)。

F統計量定義為:

其中SSEr表示約束模型,即混合估計模型的殘差平方和,SSEu表示非約束模型,即個體固定效應回歸模型的殘差平方和。非約束模型比約束模型多了N-1個被估參數。所以本例中:

所以推翻原假設,建立個體固定效應回歸模型更合理。

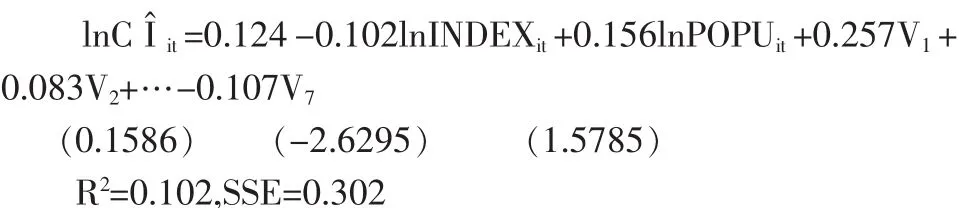

2.3.2 固定效應模型與隨機效應模型的選擇

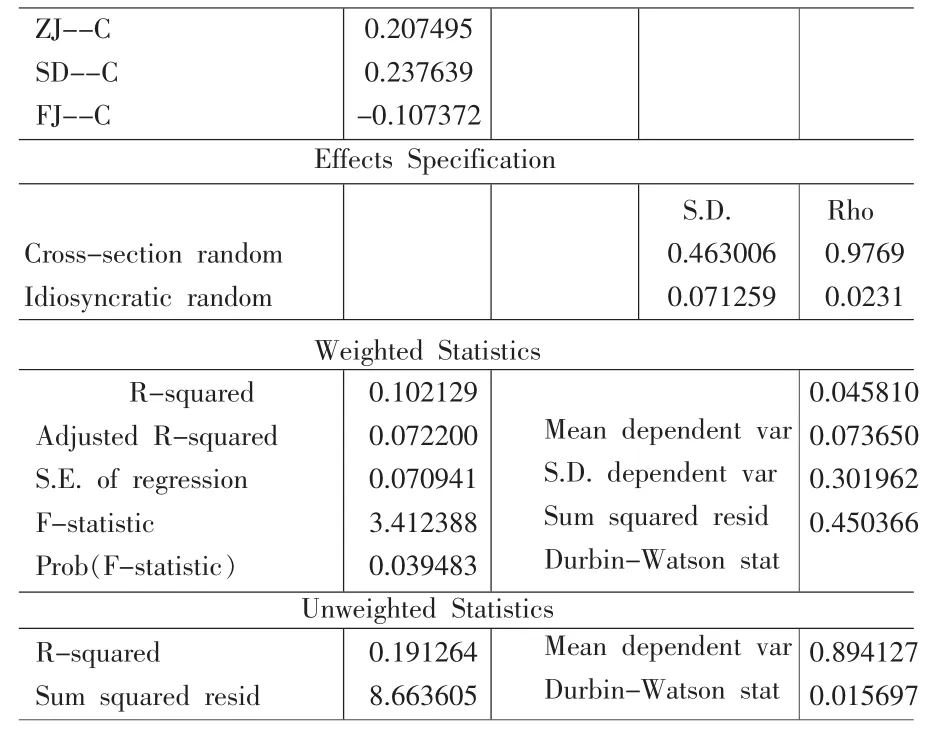

相應的表達式是:

括號中的數字表示t統計量值。虛擬變量V1,V2,…,V7的定義是:

接下來利用Hausman統計量檢驗在個體隨機效應回歸模型和個體固定效應回歸模型中做出選擇。

H0:個體效應與回歸變量(CIit)無關(個體隨機效應回歸模型)

H1:個體效應與回歸變量(CIit)相關(個體固定效應回歸模型)

分析過程如下:

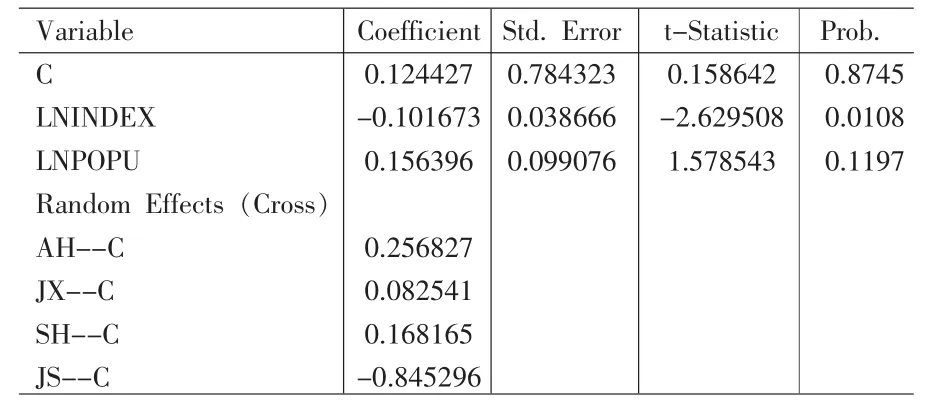

表7 隨機效應模型檢驗結果

(續上表)

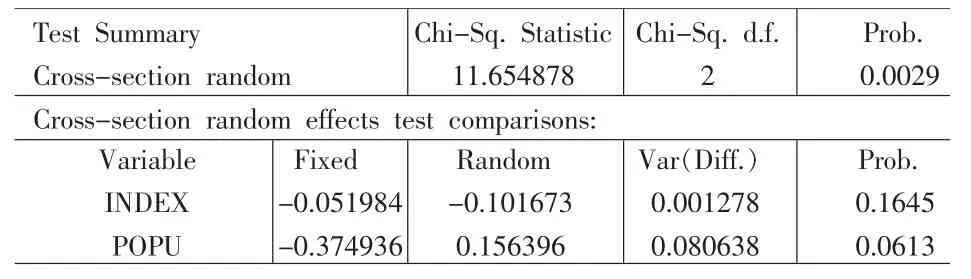

表8 隨機效應與固定效應的Hausman檢驗結果

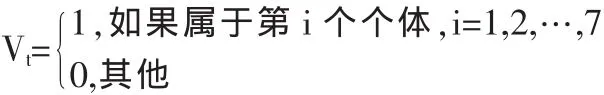

由檢驗輸出結果的上半部分可以看出,Hausman統計量的值是11.655,相對應的概率是0.0029(小于0.05),即拒絕原假設,應該建立個體固體效應模型。

檢驗結果的下半部分是Hausman檢驗中間結果比較。個體固定效應模型對參數的估計值分別為-0.052和-0.375,隨機效應模型對參數的估計值分別為-0.101和0.156。兩個參數的估計量的分布方差的差分別為0.001278和0.080638。

可見,F檢驗和Hausman的檢驗結果表明,個體固定效應模型是最優選擇。根據表6,能源價格與碳強度負相關,即在不考慮其他因素的情況下,能源價格每增長1個百分點,碳強度下降0.05%。不過,人口增長的作用卻與以往研究結論不同,此處與碳強度呈負相關(影響效應為-0.38%)。對此,我們認為,這可能與模型簡化有關,影響碳強度的因素很多,包括能源結構、產業結構、能源效率等。盡管隨著人口增長,能源需求增加,但由于能源結構得到改善、能源效率提高、產業結構優化等正面因素作用,例如模型中江蘇、浙江等地區人口較少而經濟發達、技術先進、能源利用效率高,二氧化碳排放得到控制,從而導致人口增長與碳強度出現非常規變化關系。由于本文的分析重點是能源價格對碳強度的影響,因此這一發現并不影響模型主要結論。

此外,觀察表6還可以發現,各個省域在模型中的系數并不相同,碳強度較低的上海、江蘇、浙江和福建系數為負,而其它省域的系數為正。表明經濟增長、技術進步較快的地區,其碳強度有顯著下降趨勢,反之則相反。

表9 基于隨機效應模型的各地區碳強度

2.3.3 回歸結果

由于個體固定效應模型的結果具有邏輯基礎,因此我們嘗試在此的基礎上,分析和探討分省的碳強度,期望找到規律性的結論。我們按照表6的回歸結果,將二氧化碳相對自主排放量編制成表9。由于對碳強度取了對數,因此結果存在負數,負數越小,表明碳強度越小;數值越大,表明碳強度越大。

表9顯示,模型估計的數據與原始數據均值非常吻合。故可利用該模型進行預測并比較,為政策制訂提供可靠依據。根據表9,碳強度較大的地區是:山東、安徽、江西;碳強度最低的地區是江蘇,這與表6的檢驗結果完全一致。前者的碳排放問題需要引起政府的極大關注,尤其山東和安徽,經濟較為落后,二氧化碳相對排放量高,對環境污染較為嚴重,如此惡性循環,情景堪憂。對于后者,如何保障環境不會遭受進一步破壞的前提下,有效促進經濟發展和增長,成為國家和當地政府的一項重要任務。

3 結論及建議

(1)能源價格、人口增長與碳強度間存在長期均衡關系根據F檢驗和Hausman檢驗結果,應當建立個體固定效應回歸模型,模型顯示擬合程度較好。

(2)從總的碳強度來看,能源價格與碳強度顯著負相關能源相對價格的提高對于降低GDP碳強度具有顯著的積極作用(-0.048)。

(3)人口增長與碳強度的正相關作用不明顯 隨著人口增長,各省域為抑制由于能源需求上升而增加的二氧化碳排放,采取一系列措施降低碳強度,例如技術創新、能源結構和產業結構優化、提升能源效率等等,從而出現人口規模上升而碳強度下降的現象。

(4)經濟發達和不發達地區碳強度顯著不同 江蘇、福建、浙江、上海等沿海省域碳強度較低,而山東、安徽等中部不發達省域碳強度較高,其環境狀況需要引起警惕。

根據上述結論,我們提出如下的政策建議:

(1)發揮能源價格杠桿作用。提高能源價格,使價格能真實反映市場供求關系、資源稀缺程度和環境損害成本,以降低碳強度[1]。

(2)保持人口合理增長。人口的增長無疑導致消耗更多的能源,增加溫室氣體排放。從全球通過碳權交易而獲得的收益來看,按人口分配碳權是最佳的選擇,同時它也符合每個人對全球的公共資源享有相同的權利這一原則[18]。國家發展改革委能源研究所CDM項目管理中心主任楊宏偉認為,比較可行的“劃界”方式是,可以參照“十一五”期間國家節能減排的做法,先將碳強度指標分配到省份,在省內某些行業中細化這個指標。這樣做的好處是,省級行政部門可以結合行政手段,更加有效率地來達成這個目標。減排指標在省內行業劃分,也不會使資源流到外省,因此阻力較小。

(3)合理運用調控指標。將能源強度與碳強度相結合,既有總量也有質量,促進經濟、環境可持續發展。地區間的產業發展模式并非千篇一律,應具體情況具體分析;既不由領導說了算,也不由哪一項因素決定,而應當建立一套完善的指標體系進行評估,包括對環境污染的程度與影響期間的評價,同時避免用GDP這樣的指標考核地方政府績效,以可持續發展理念指導評估工作,正確處理好責權利的辯證關系。

(4)對個別整體環境污染嚴重的地區,要因勢利導 應促進省域間的產業銜接與合作,扭轉環境持續惡化的惡性循環狀態,制定切實可行的綜合治理措施。

本文尚存在一些不足之處,例如為了簡化分析,模型只考慮了能源價格、人口增長對碳強度的影響;限于數據可得性,樣本主要取自2000~2008年資料,所跨年度偏少;雖然構建了固定效應回歸模型,但欠缺利用該模型進行碳排放預測、分配碳排放權、降低碳強度的具體做法,這些都有待于進一步展開研究。

[1]徐玉高,郭元,吳宗鑫.碳權分配:全球碳排放權交易及參與激勵[J].數量經濟技術經濟研究,1997,(3).

[2]Ja nicke,M.,Mo nch,H.,Ranneberg,T.,Simonis,U.E.Economic Structure and Environmental Impacts:East-west Comparisons[J].The Environmentalist,1989,(9).

[3]Jan Cornillie,Samuel Fankhauser.The Energy Intensity of Transition Countries[J].Energy Economics,2004,(26).

[4]杭雷鳴,屠梅曾.能源價格對能源強度的影響——以國內制造業為例[J].數量經濟技術經濟研究,2006,(12).

[5]徐國泉,劉則淵,姜照華.中國碳排放的因素分解模型及實證分析: 1995~2004[J].人口·資源與環境,2006,16(6).

[6]Kuznets,S.Economic Growth and Income Inequality[J].American E-conomic Review,1955,45(1).

[7]Sch urr,S.H.,Netschert,B.C.,Eliasberg,V.F.,Lerner,J.,Landsberg,H.H.Energy in the American Economy,1850-1975[M].Baltimore,Johns Hopkins University Press,1960.

[8]Grossman,G.M.,Krueger,A.B.EnvironmentalImpactofa North American Free Trade Agreement[C].Working Paper 3914,1991.

[9]B.W.Ang.Is the Energy Intensity a Less Useful Indicator than the Carbon Factor in the Study of Climate Change?[J].Energy Policy,1999, (27).

[10]Birol F.,Keppler J.H.Prices,Technology Development and the Rebound Effect[J].Energy Policy,2000,(28).

[11]Fisher-Vanden K.,et al.What is Driving China’s Decline in Energy Intensity?[J].Resource and Energy Economics,2004,(26).

[12]Joseph E.Aldy.Per Capita Carbon Dioxide Emissions:Convergence or Divergence?[J].Environmental&Resource Economics, 2006,33(4).

[13]張雷.中國一次能源消費的碳排放區域格局變化[J].地理研究, 2006,25(1).

[14]吳玉鳴,李建霞.中國省域能源消費的空間計量經濟分析[J].中國人口資源與環境,2008,18(3).

[15]曾賢剛,龐含霜.我國各省區CO2排放狀況、趨勢及其減排對策[J].中國軟科學,2009,(S1).

[16]Im,K.S.,Pesaran,M.H.,Shin,Y.Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels[J].Journal of Econometrics,2003,(115).

[17]艾慧.能源價格改革的效應維度分析[J].統計與決策,2008,(23).

[18]陳文穎,吳宗鑫.碳排放權分配與碳排放權交易[J].清華大學學報(自然科學版),1998,38(12).