莖瘤芥(榨菜)黑斑病病原菌生物學特性

劉紅芳

(長江師范學院,重慶 涪陵 408100)

莖瘤芥(Brassica juncea var.tumida Tsen et Lee)是重慶市的特色農業資源,其加工產品“涪陵榨菜”蜚聲海內外。在主產區涪陵,每年莖瘤芥種植面積約4萬公頃,是該區農民增收的主要經濟來源。危害莖瘤芥的病害主要有病毒病、根腫病、霜霉病和黑斑病等,這些病害嚴重影響榨菜生產的順利進行,成為該產業發展的一大障礙。王旭祎等對病毒病、根腫病、霜霉病的發生、防治進行了相關研究[1-2]。但對莖瘤芥黑斑病的研究,至今未見相關報道。自2010年始,筆者對莖瘤芥黑斑病進行了病原菌生物學特性研究,現將結果報道如下。

1 材料和方法

1.1 菌種來源

從重慶市涪陵區農科所采集莖瘤芥黑斑病標本,在PDA培養基上用常規組織分離法獲得純培養后,再按柯赫氏法則接種進行致病性測定,對再次分離得到的病原菌據《中國真菌志——鏈格孢屬》進行鑒定[2]。

1.2 莖瘤芥黑斑病菌生物學特性的研究

1.2.1 培養基對菌絲生長的影響選用PDA、PSA、玉米粉培養基、燕麥片培養基和Czapek培養基等5種培養基。取PDA上培養的菌種,分別放于5種培養基平板中央,25℃恒溫培養,4次重復,直至生長最快的培養基中菌落直徑接近9 cm時,用十字交叉法測量并記錄菌落生長直徑。

1.2.2 營養生長及孢子形成(1)溫度。PDA培養基接菌后分別置于5、10、15、20、25、30、35、40℃培養箱中,每處理4次重復,直至生長最快的溫度設置處理中菌落直徑接近9 cm時,用十字交叉法測量菌落直徑。培養10 d后,用直徑7 mm的打孔器在距菌塊中心1 cm處打取菌餅,置于10 mL無菌水中激烈振蕩制成孢子懸浮液,滴4~6滴于載玻片上,在顯微鏡下鏡檢,每滴記5~8個視野內的孢子數,取其平均值(各處理隨機抽取,1次重復)。以下各項實驗控制溫度為25℃,生長最快的處理中菌落直徑接近9 cm時,用十字交叉法測量菌落直徑,培養10 d后測產孢量(未標明處均為3次重復)。(2)pH值。用磷酸緩沖液將PDA培養基pH值調配為3、4、5、6、7、8、9、10、11。(3)光照。將接種后的PDA培養基分別置于日光燈下連續光照、12 h光暗交替、連續黑暗等條件下。(4)碳源利用。在Czapek培養基中分別以等量的葡萄糖、麥芽糖、乳糖、果糖、甘露糖、木糖等與其中的蔗糖(CK)置換。(5)氮源利用。在Czapek培養基中分別以等量的硝酸鉀、酵母膏、牛肉膏、蛋白胨、氯化銨和硫酸銨等6種氮源與其中的NaNO3(CK)置換。

1.2.3 孢子萌發(1)溫度。配制孢子懸浮液,分置于5、10、15、20、25、30、35、40℃培養箱中,于4、8、12、24 h鏡檢孢子萌發率。以下各條件實驗控制溫度為25℃,24 h后鏡檢孢子萌發率(未標明處均為3次重復)。。(2)pH值。用磷酸緩沖液將孢子懸浮液pH值調配為3、4、5、6、7、8、9、10、11,每處理重復6次。(3)營養。設莖瘤芥浸漬液、1%葡萄糖液、無菌水等3個處理。(4)濕度。用濃硫酸在密閉的干燥器中調節濕度,自菌落上挑取少許孢子在載玻片上涂勻,將相對濕度控制在100%、98%、93%、90%、80%、75%、65%、50%。(5)光照。將孢子懸浮液滴一滴于載玻片上,分置于日光燈下連續光照、12 h光暗交替、連續黑暗等條件下。

2 結果與分析

2.1 病原菌的分離鑒定

對病葉進行組織分離培養后,將菌株回接到幼嫩的莖瘤芥(榨菜)葉上,均能產生典型的莖瘤芥(榨菜)黑斑病病斑,再次進行分離,挑取單孢純化,獲得病原菌。將分離、純化得到的菌株在顯微鏡下觀察,結果表明,病原菌菌株分生孢子梗單生或數根束生,暗褐色;分生孢子褐色或青褐色,圓筒形至橢圓形,具一短喙,3~6個串生,有縱隔膜0~4個,橫隔膜3~8個,橫隔處有縊縮現象。根據真菌分類鑒定,此病原菌為鏈格孢菌[3]。

2.2 莖瘤芥黑斑病菌生物學特性的研究

2.2.1 培養基對菌絲生長的影響在5種不同培養基上,病原菌均能生長,但在PDA和PSA培養基上菌落生長最好,其次為玉米粉、燕麥片和Czapek培養基(圖1)。

圖1 第五天時五種培養基菌落生長直徑

2.2.2 營養生長及孢子形成(1)溫度。不同溫度下,病原菌的生長有極顯著的差異。病原菌在25~30℃生長最快,為最適生長溫度,25℃最適產孢,低于5℃或高于40℃,菌絲均不能生長(表1)。(2)pH值。病原菌在pH值3~11范圍內均可生長,pH值6~8時生長較好,pH值5~7時適宜產孢,以pH值6最適(表2)。(3)光照。不同光照處理對菌絲的生長無顯著影響,但在全光照處理下產孢量最多,其次是光暗交替處理;全黑暗處理產孢量最少,表明光照具有促進病原菌產孢的作用(表3)。(4)碳源利用。在不同碳源中,菌絲生長速度存在明顯差異,以麥芽糖最為理想,其次為葡萄糖,木糖最差。在供試的碳源中,病原菌均可產孢,其中以麥芽糖最適,其次為葡萄糖,甘露糖最差(表4)。(5)氮源利用。病原菌對牛肉膏、蛋白胨和酵母膏的利用效果最好,其次為硝酸鉀和硝酸鈉,氯化銨和硫酸銨的利用最差。在供試的氮源中病原菌均可產孢,其中以牛肉膏、蛋白胨最適,其次為酵母膏,氯化銨最差。這說明病原菌對有機態氮和硝態氮利用效果好(表5)。

表1 不同溫度對病原菌生長及產孢的影響

表2 不同PH值對病原菌生長及產孢的影響

表3 光照對病原菌生長及產孢的影響

表4 不同碳源對病原菌生長及產孢的影響

表5 不同氮源對病原菌生長及產孢的影響

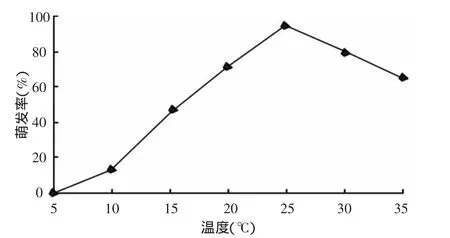

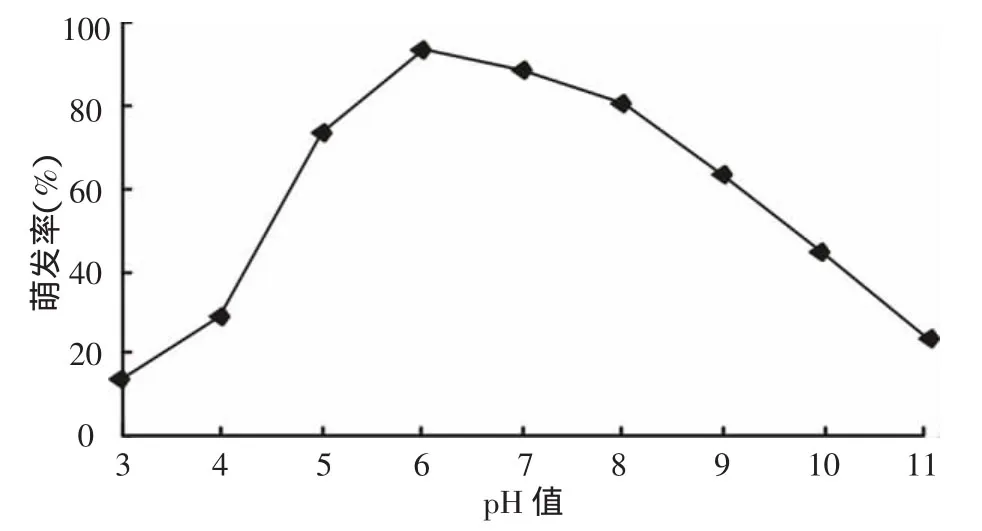

2.2.3 孢子萌發(1)溫度。溫度對病原菌分生孢子的萌發率有較大影響。病原菌在10~35℃均能萌發,20~30℃是萌發的適宜溫度區,低于10℃則分生孢子的萌發受到抑制,40℃條件下未見萌發(圖2)。(2)pH值。分生孢子在pH值3~11時均能萌發,在pH值6~7時24 h萌發率達到80%以上,其余均不足50%。pH值為3和11時,萌發率較低,24 h僅30%萌發(圖3)。(3)營養。分生孢子在莖瘤芥葉片浸漬液、1%葡萄糖液和無菌水中均能萌發。在莖瘤芥葉片浸漬液和1%葡萄糖液中萌發率均高于無菌水中的萌發率,但分生孢子的萌發率差別不大(圖4)。(4)濕度。分生孢子萌發對相對濕度的要求非常嚴格,RH在90%以上時孢子才能萌發,最適RH為98%~100%,當RH<90%時,孢子不能萌發,當RH為100%時,萌發率達到最大值97%(圖5)。(5)光照。通過全光照、12 h光照12 h黑暗和無光照的培養,結果表明:全光照處理孢子萌發率最高,達95.6%;其次是光暗交替處理,孢子萌發率為93.8%;全黑暗處理孢子萌發率為89.7%,明顯低于前兩者。這表明光照具有促進病原菌分生孢子萌發的作用(圖6)。

圖2 溫度對病原菌分生孢子萌發的影響

圖3 pH值對病原菌分生孢子萌發的影響

圖4 營養對病原菌分生孢子萌發的影響

圖5 濕度對對病原菌分生孢子萌發的影響

圖6 光照對病原菌分生孢子萌發的影響

3 小結

鏈格孢菌為一類寄主范圍較廣的病原菌,人們對該類病原菌的生物學特性研究的較多[4-6]。本文針對莖瘤芥(榨菜)黑斑病病原菌的生物學特性進行了研究,確定該病原菌最適生長培養基為PDA培養基和PSA培養基;最適生長溫度為25~30℃;最適生長pH值為6~8;光照對病原菌的生長無明顯影響,但在全光照處理下產孢量最多;麥芽糖為最適產孢的理想碳源,病原菌對有機態氮和硝態氮利用效果較好。分生孢子萌發的最適溫度為20~30℃,最適pH值為6~7,最適RH為98%~100%,在1%葡萄糖液、水及莖瘤芥(榨菜)葉片浸漬液中萌發均較好,光照具有促進病原菌分生孢子萌發的作用。這一研究結果為進一步了解莖瘤芥(榨菜)黑斑病的發生規律和病害的防治提供了一定的理論依據。下一步的工作,應繼續進行病情調查及病害發生規律和流行趨勢的觀察,并對該病害進行藥劑和生防菌的篩選,以便提出綜合防治措施。

[1]王旭祎,徐興慧.涪陵莖瘤芥主要病害的發生與防治[J].長江蔬菜,2005,30-31.

[2]何士敏,向倩,周先容.莖瘤芥種子萌發期過氧化物酶的研究[J].安徽農業科學,2009,37(3):951-955,989.

[3]張天宇.中國真菌志——鏈格孢屬(第十六卷)[M].北京:科學出版社,1998.

[4]王連平,王漢榮,茹水江,等.浙江省番茄早疫病菌生物學特性研究[J].浙江農業學報,2002,14(6):320-325.

[5]杜云安,王朝暉,梁繼華,等.幾種藥劑防治香蕉葉斑病效果比較[J].安徽農業科學,2009,(27):13131-13131,13191.

[6]劉開智,梅正鼎,王洪.細極鏈格孢菌蛋白激發子對棉花種子萌發及幼苗生長的影響[J].湖南農業科學,2010,(7):13-14,17.