季銨鹽雙子表面活性劑的合成及性能研究

張莎莎,鐘 聲,劉學立,盧 丹

(1.鞍山師范學院附屬衛生學校,遼寧鞍山114001;2.遼寧科技大學化工學院,遼寧鞍山114051)

1 引言

近年來,一種具有新型分子結構的表面活性劑——雙子表面活性劑正受到人們的廣泛關注[1]。雙子表面活性劑,也稱Gem ini表面活性劑,是由2個單鏈單頭基表面活性劑在離子頭基處通過化學鍵聯接而成的,因而抑制了表面活性劑有序聚集過程中的頭基分離力,極大地提高了表面活性,被譽為新一代表面活性劑[2],具有極好的應用前景。

我國對雙子表面活性劑開發的品種較多,但進行大規模工業化生產的企業很少,國內僅有河南道純化工有限公司具有年產5 000t的雙季銨鹽的生產裝置。困擾雙子表面活性劑產業化的瓶頸問題是其高昂的價格,而這主要是由于要受到雙子表面活性劑大都需要在反應條件高、步驟多、產品分離困難等因素所決定。因此,從研究最為廣泛深入的、原料價格相對低廉的陽離子雙子表面活性劑入手,通過添加少量的雙子表面活性劑的方法來改進傳統表面活性劑的性能,發現它們之間較好的協同效應,這無疑會大幅度增加雙子表面活性劑的應用潛能。因此,本文參照相關文獻[3],合成了雙子季銨鹽,結構式如下所示:

以C12-4-C12表示,以期在殺菌領域具有良好的應用價值。

2 材料與方法

2.1 原料和儀器

N,N-二甲基十二烷基胺,工業純,遼寧奧克化學品集團有限公司;1,4-二溴丁烷,分析純,國藥集團化學試劑有限公司;AEO-3,工業純,遼寧奧克化學品集團有限公司;NP-6、NP-8和NP-15,工業純,遼寧奧克化學品集團有限公司。

K russ K 100表面張力儀,德國 K russ公司;AVANCE500HZ核磁共振儀,瑞士DRUKER儀器廠;X-6顯微熔點測定儀,北京泰克儀器有限公司;PHS-3C精密數顯酸度計,上海天達儀器有限公司;LRH-250A生化培養箱,廣東省醫療器械廠;YXQ-LS-30SII立式壓力蒸氣滅菌器,上海博迅實業有限公司醫療設備廠;SW-CJ-5超凈工作臺,上海錦屏儀器儀表有限公司通州分公司,含鋅量99%的2.3cm×1.3cm×0.5mm鋅片,鞍鋼冷軋廠。

2.2 實驗方法

將1,4-二溴丁烷0.023 6mol(5.1g)和N,N-二甲基十二烷基叔胺0.070 4mol(15.0g)加入20m l乙醇溶解。80℃下,反應72h后,停止反應。冷卻至室溫,有大量微黃色沉淀產生,過濾得到白色油狀物。用正己烷洗滌數次,得到白色粘稠物質。用混合溶劑重結晶數次,過濾后真空干燥得白色粉末狀固體24.24g,收率為62.5%,測定熔點為227~228℃。

2.3 結構表征

1HNMR(CDCl3,δ值/ppm):0.87~0.90(t,6H),1.26~1.38(m,36H),1.73~1.76(m,4H),2.20~2.25(t,4H),3.27~3.31(m,12H),3.45~3.48(t,4H),3.77~3.81(t,4H)

2.4 性能測試

2.4.1 表面張力及cmc測定

依次配制0.01mol/L、0.001mol/L、0.000 1mol/L、0.000 01mol/L 、0.000 001mol/L 、0.000 000 1mol/L 的表面活性劑水溶液。采用KRUSS-K 100表面張力測定儀測定25℃各濃度溶液的表面張力值γ。繪制表面張力γ-溶液濃度對數lg C曲線,找出拐點,確定 cm c及γcmc。

2.4.2 殺菌性能測定

使用LRH-250A型生化培養箱和YXQ-LS-30SII型立式壓力蒸氣滅菌器在超凈工作臺上進行抑菌活性測試,操作方法如下。

(1)菌種的活化。將在40℃下保存的22種農業致病真菌轉接到斜面中,在24℃下培養7d作為試驗用原菌種。

(2)制備PDA固體培養基。取去皮馬鈴薯200g,切成小塊,加水煮沸20min,過濾取汁,加葡萄糖20g,加水至1 000m L,自然pH值。加入瓊脂20g,制成固體培養基,煮沸使瓊脂充分溶解。用于致病真菌培養。

(3)所測化合物加水稀釋,配成200ppm濃度溶液,待用。

(4)將試驗所需溶液、培養基、用具在高溫下滅菌。

(5)分別從試管中取1cm2大小的22種致病真菌的菌塊,接到裝有2m L無菌水的帶有玻璃珠的小瓶中,搖勻待用。

(6)分別取搖勻后的 22種致病真菌的菌液0.2m L涂布在培養基上,將滅菌后的濾紙片分別蘸取季銨鹽型雙子表面活性劑C12-4-C12和十六烷基三甲基溴化銨(殺菌劑1631)的藥液放在已涂布好的培養基上,放于25℃的生化培養箱中,培養觀察。

22種農業常見致病真菌:編號1蘋果輪紋菌,編號2梨輪紋菌,編號3香蕉灰紋菌,編號4油菜菌核菌,編號5黃瓜炭疽菌,編號6番茄灰霉菌,編號7葡萄白腐菌,編號8黃瓜黑星菌,編號9蘋果炭疽菌,編號10番茄葉霉菌,編號11小麥腐霉根腐菌,編號12蘋果斑點落葉菌,編號13番茄炭疽菌,編號14棉花黃萎菌,編號15黃瓜枯萎菌,編號16小麥赤霉菌,編號17稻曲病菌,編號18水稻惡苗病菌,編號19小麥紋枯病菌,編號20水稻稻瘟病菌,編號21番茄早疫病菌,編號22辣椒疫病菌。

2.5 實驗分析

2.5.1 雙季銨鹽水溶液表面張力及cm c測定

25℃下不同濃度的雙子表面活性劑C12-4-C12水溶液的表面張力與濃度對數曲線關系見圖1。

圖1 25℃下不同濃度C12-4-C12水溶液表面張力隨溶液濃度對數變化曲線

由圖1可見,C12-4-C12的 cm c值為0.01 mmol/L,γcm c值為 31.87 mN/m,;普通表面活性劑C12TAB的cmc值和γcm c分別為1.585 0mmol?L-1和28.0m N?m-1[2]。顯然,Gem ini表面活性劑C12-4-C12的cm c值比普通表面活性劑CTAB的cmc值低2~3個數量級,顯示了極高的表面活性。這是Gemini表面活性劑的特殊結構所決定的,一方面,雙疏水基使碳原子總數增多,促進體系中水結構的有序扭曲,扭曲程度越大,表面活性越高;同時由于聯接鏈的作用,抑制了兩個親水基團的靜電作用力和水化層的作用力,同時增強了疏水烷烴鏈之間的結合,有利于膠團的形成,從而降低cm c。

2.5.2 雙季銨鹽水溶液二元復配體系的表面張力和本文在25℃下,測定了Gem ini表面活性劑C12-4-C12與 NP-6 、NP-8、NP-15、AEO-3 的 1:1二元復配體系在濃度分別為0.01m ol/L、0.001 mol/L 、0.000 1mol/L 、0.000 01mol/L 、0.000 001 m ol/L、0.000 000 1m ol/L下的表面張力值,其水溶液的表面張力與濃度對數曲線關系見圖2。

圖2 C12-4-C12與 NP-6、NP-8、NP-15、AEO-3 等比例二元復配體系的表面張力隨水溶液濃度變化的對數曲線

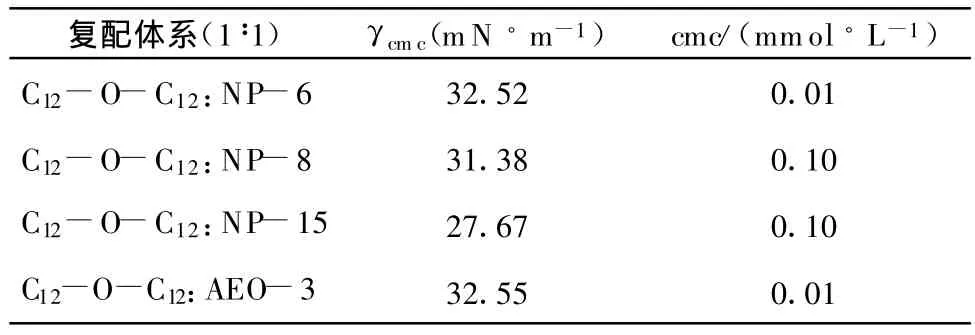

由γ~lgC曲線可以得出Gemini表面活性劑C12-4-C12與 NP-6、NP-8、NP-15 、AEO-3 復配體系的cm c和γcmc值,見表1。

通過與 C12-4-C12的cmc值 0.01mmol/L,γcm c值31.87mN/m 相比,可以看出C12-4-C12與NP系列和AEO-3的等比例二元復配體系具有降低表面張力的協同作用,但復配體系的cm c值與C12-4-C12單體的cmc值相比,復配體系的cmc值沒有明顯的降低。即非離子表面活性劑的加入均未使其與雙子表面活性劑C12-4-C12組成的二元復配體系產生膠束化的增效作用(即混合體系的cm c出現比復配體系中各個單組分的cm c值均低的現象)。這表明含雙子表面活性劑C12-4-C12的混合體系也符合通常的離子/非離子表面活性劑二元復配體系的一般特點。從這一點來看,欲使二元表面活性劑復配體系產生膠束化增效作用,僅靠烷烴鏈間的疏水相互作用是不夠的,還需要來自頭基的吸引力,這正是為什么正/負離子表面活性劑復配體系通常表現出膠束化增效作用,而離子/非離子表面活性劑復配體系卻往往不存在這種增效的原因[4]。

表1 Gem ini表面活性劑復配體系的cm c、γcmc

2.5.3 殺菌性能測定

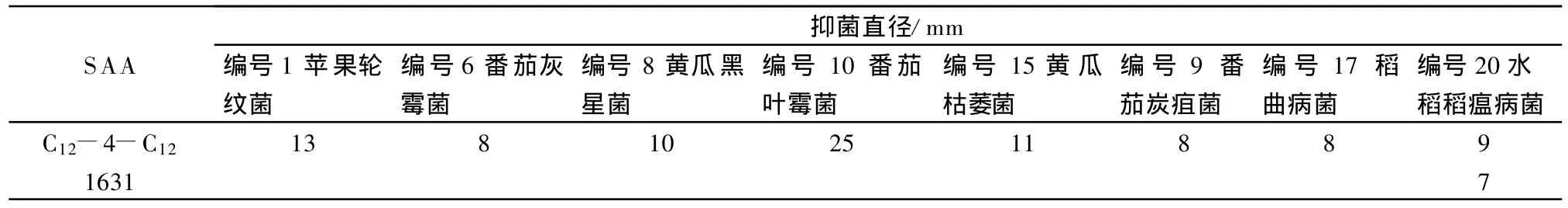

測定了雙季銨鹽C12-4-C12對22種農業常見致病真菌的抗菌抑菌性能,并與傳統殺菌劑1 631作對照。其中對真菌有抑制作用的抑菌直徑測定結果見表2。

表2 化合物抑菌直徑測定結果

實驗結果表明,在本文所實驗的22種農業常見致病真菌中,季銨鹽型雙子表面活性劑C12-4-C12對對番茄灰霉菌、黃瓜黑星菌、番茄葉霉菌、稻曲病菌、水稻稻瘟病菌、黃瓜枯萎菌、蘋果輪紋菌、番茄炭疽菌8種致病菌有抑制作用。對番茄葉霉菌的抑制效果最好。1631對水稻稻瘟病菌1種真菌有抑制作用。從表2中通過比較可以看出,在同樣的條件下,雙鏈的表面活性劑的殺菌抑菌活性明顯強于單鏈的表面活性劑。

3 結語

(1)季銨鹽型Gemini表面活性劑C12-4-C12的合成是可行的。

(2)季銨鹽型Gemini表面活性劑C12-O-C12比普通的表面活性劑C12TAB具有更好的表面活性.

(3)Gem ini表面活性劑C12-O-C12與 NP-6、NP-8、NP-15、AEO-3 復配體系具有顯著降低表面張力的增效協同作用。

(4)雙子表面活性劑C12-4-C12在pH=6的酸性介質中,隨著雙子表面活性劑濃度增加,腐蝕速率加快,當濃度為10 mg/L時,腐蝕速度達到最高值。濃度繼續增加,腐蝕速率降低,開始表現一定的抑制腐蝕作用。pH=8時,對鋅幾乎沒有緩蝕作用。

(5)雙子表面活性劑C12-4-C12具有明顯廣譜的殺菌性能,對8種致病菌有抑制作用。其中對番茄葉霉菌抑制效果最佳。

[1]Burton CA,Robinson L,Schack J,et al.Catalysis ofnucleophilic substitu tions by m icelles of dicationic detergen ts[J].J Org Chem,1971,36(16):2 346~ 2 350.

[2]孫紹曾.表面活性劑-物性、應用、化學生態學[M].北京:化學工業出版社,1984.

[3]鄭 歐,趙劍曦,陳榮杰.C12-s-C12.2Br-和 TX-100混合水溶液的膠團生成[J].應用化學,2002,19(11):1 076~1 079.