某道路工程地質(zhì)條件評價及問題分析

龍小華

(成都理工大學(xué)環(huán)境與土木工程學(xué)院,四川 成都 610059)

1 工程概況

川東北高含硫氣田萬源區(qū)氣塊內(nèi)部集輸站場道路位于四川省宣漢縣、萬源縣境內(nèi),為連接內(nèi)部集輸站場至縣道或省道等級公路的通道。目前各站場僅有鄉(xiāng)村機(jī)耕道級公路或人行道路與縣道或省道等級公路相接,公路交通運(yùn)輸條件較差。

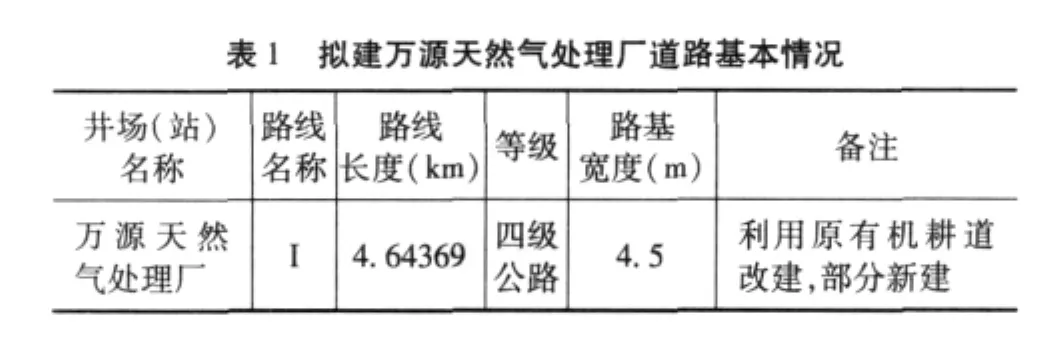

?

線路起訖里程為IK0+000~I(xiàn)K4+643.69。線路內(nèi)存在很多工程地質(zhì)問題,查明線路工程地質(zhì)條件,對確保工程的順利進(jìn)行有非常重要的作用。

2 工程地質(zhì)條件

2.1 地形地貌

工程區(qū)內(nèi)廣泛分布構(gòu)造侵蝕地貌,以低山~深丘地貌為主,海拔500~800m,相對高差200~500m,山形多樣,多為饅頭狀、鏈珠狀、條狀低山及深丘,四周陡坡、陡坎多出露砂、泥巖。沖溝分布較密,溝谷縱深、狹窄,谷底有溪流,發(fā)育呈樹枝狀,溝谷深切多成“V”形,部分為階梯狀平緩谷地,為區(qū)內(nèi)主要農(nóng)耕地,目前多為水田。山頂由于地層產(chǎn)狀單斜,砂泥巖相間,風(fēng)化后形成單面山山脊,受流水進(jìn)一步侵蝕,山坡坡面起伏,山頂凸起,高度參差不齊。

2.2 地層巖性

通過工程地質(zhì)調(diào)查、鉆探、坑槽探揭露,新建公路的地層主要為第四系全新統(tǒng)人工堆積層()、沖洪積層)、殘坡積層()和侏羅系中統(tǒng)下沙溪廟組(J2xs)等。現(xiàn)將工程區(qū)內(nèi)各巖土層特征分述如下:

2.2.1 第四系全新統(tǒng)松散堆積層

(3)坡殘積層(Q4dl+el):為硬~可塑狀紫紅、褐黃色低液限粘土,含少量風(fēng)化巖塊。分布于路線上緩坡及臺地部位,厚度1~4 m。

2.2.2 侏羅系

(1)中統(tǒng)下沙溪廟組上段(J2xs2):紫紅、灰綠、黃綠等雜色泥巖、粉砂質(zhì)泥巖,夾泥質(zhì)粉砂巖,下部以綠色者較多,底部為不穩(wěn)定的細(xì)粒長石砂巖,厚294~599 m。

(2)中統(tǒng)新田溝組(J2x):以灰綠、灰紫色泥巖、泥質(zhì)粉砂巖為主,間夾石英細(xì)砂巖。底為含礫石英砂巖,厚約400m。

2.3 地質(zhì)構(gòu)造

工程區(qū)在大地構(gòu)造上屬新華夏構(gòu)造體系第三沉降帶之四川盆地東部,為燕山~喜馬拉雅山期生成之北東向構(gòu)造,次一級構(gòu)造單元為川東褶皺帶與南大巴山弧形褶皺帶的過渡帶,主要受川東褶皺帶的控制,由單式和復(fù)式褶皺以及扭壓性斷裂組成,構(gòu)造軸線多呈雁行排列,褶皺多呈箱狀或梳狀,背斜成山較緊密,向斜成谷較開闊,卷入地層有寒武系至侏羅系。場地位于溫泉井背斜與平樓場向斜之間的過渡地帶,主要受溫泉井背斜的影響,巖層傾角16°~20°,為單斜地層。

2.4 水文地質(zhì)條件

區(qū)內(nèi)地下水按其賦存條件及水動力特性基本可分為兩種類型:松散堆積層孔隙水和基巖裂隙水。主要受大氣降水所補(bǔ)給,沿基巖裂隙或覆蓋層孔隙內(nèi)徑流、運(yùn)移,向河谷、沖溝等負(fù)地形地帶排泄。

第四系松散堆積層孔隙水主要賦存于第四系松散堆積層孔隙中,受大氣降水及地表逕流補(bǔ)給,在溝谷及相對低洼地帶以泉的形式排泄于地表。一般而言,區(qū)內(nèi)坡洪積層、坡殘積層等松散堆積層由于多以相對隔水的粘土為主,且分布范圍有限、厚薄不均、大多泥質(zhì)物含量大,其透水性、富水性相對較差,滲透系數(shù)一般1×10-6~10-8cm/s,為相對隔水層。而河床砂卵石層孔隙大,受河水補(bǔ)給充分,透水性及富水性均較好。

基巖裂隙水主要賦存于砂巖巖體裂隙之中,受大氣降水、上覆堆積層孔隙水、地表溝水及農(nóng)耕灌溉水補(bǔ)給,排泄于溝谷中或以下降泉滴水的形式排泄于下游溝谷。泥巖裂隙不發(fā)育,含水相對較弱;砂巖裂隙發(fā)育,透水性好,具裂隙含水,但深部夾層砂巖中的裂隙和孔隙水受含水邊界條件控制,并非普遍存在,砂巖常因上部泥巖阻隔而得不到補(bǔ)給,故不能構(gòu)成大面積統(tǒng)一的水動力系統(tǒng),因此,紅層互層地下含水性具有不穩(wěn)定和不均勻性。

3 不良地質(zhì)

項(xiàng)目區(qū)不良地質(zhì)主要表現(xiàn)為軟弱路基、挖方巖質(zhì)邊坡崩塌及風(fēng)化剝落、泥巖遇水膨脹和軟化等。

3.1 軟弱路基

全線特殊路基主要表現(xiàn)為軟弱路基,由于部分溝谷中坡洪積粉質(zhì)粘土厚度較大,加之縱坡平緩,排水不暢,而使得溝谷常年積水,這使得表土含水量高,承載力和抗剪強(qiáng)度低,從而形成軟弱地基。土體普遍具有顆粒較細(xì)、結(jié)構(gòu)松軟、天然含水量高、透水性差等特點(diǎn)。根據(jù)靜力觸探及N10探明,沿線上覆為第四系全新統(tǒng)坡殘積的含角礫粉質(zhì)粘土,一般厚度在2 m左右,容許承載力為110~160 kPa,壓縮性高,抗剪強(qiáng)度低,滲透系數(shù)小,下伏為粉砂質(zhì)泥巖及砂巖。在其上修建公路時(特別是高填路堤),容易產(chǎn)生路堤失穩(wěn)或沉降過大等問題。如不處理和處理不當(dāng)會導(dǎo)致路基沉陷等公路病害,影響公路的正常使用。

3.2 挖方巖質(zhì)邊坡崩塌及風(fēng)化剝落

巖質(zhì)邊坡開挖時,由于放炮震動等外力作用,節(jié)理較發(fā)育的砂巖易發(fā)生巖塊崩塌現(xiàn)象;且泥巖、砂質(zhì)泥巖抗風(fēng)化能力差,開挖后邊坡的風(fēng)化剝落也是影響公路安全營運(yùn)的不良地質(zhì)現(xiàn)象。

另外,因項(xiàng)目區(qū)地層多為紫紅色泥巖、砂質(zhì)泥巖夾長石石英砂巖,巖體強(qiáng)度較低,風(fēng)化強(qiáng)烈;泥巖的風(fēng)化速度強(qiáng)于砂巖,往往造成上覆砂巖下部懸空,而沿卸荷裂隙形成危巖或者崩塌;邊坡開挖后,由于人為破壞了邊坡的初始應(yīng)力狀態(tài),在合適的地形地貌及水文地質(zhì)條件下,邊坡開挖易引起表層土體及淺層風(fēng)化巖體順基巖層面發(fā)生滑動,形成次生工程滑坡災(zāi)害。

3.3 泥巖遇水膨脹、軟化

項(xiàng)目區(qū)地層多為紫紅色泥巖、砂質(zhì)泥巖等,抗風(fēng)化能力差,遇水后易膨脹、軟化及崩解。

4 處理方法

4.1 軟弱路基建議處理措施

因沿線軟弱路基厚度均不大,且分布范圍較小,建議施工時予以清除,換填砂卵石、塊碎石等強(qiáng)度高、透水性好的材料,填土高度應(yīng)滿足路面竣工后,不致由于路基沉降而影響路面的強(qiáng)度和穩(wěn)定。項(xiàng)目區(qū)及其附近地方性筑路材料比較豐富,各料源均選有備用料場,質(zhì)量和數(shù)量均可滿足設(shè)計(jì)要求,開采和運(yùn)輸條件均較好;與此同時應(yīng)完善溝邊排水措施。

4.2 挖方巖質(zhì)邊坡崩塌及風(fēng)化剝落建議處理措施

邊坡設(shè)計(jì)時應(yīng)根據(jù)開挖高度、地層巖性、巖層產(chǎn)狀、斜坡坡度、水文地質(zhì)條件等采用合理的開挖坡比,建議開挖坡比應(yīng)緩于1∶0.5,同時還應(yīng)采取坡面墻結(jié)合植被生態(tài)防護(hù)等措施對開挖邊坡進(jìn)行防護(hù)。對挖方高度較大的邊坡,應(yīng)分級設(shè)置開挖平臺,為防止雨水沖刷坡面,還應(yīng)在邊坡外圍設(shè)置截水溝。對土層厚度較大的路段設(shè)計(jì)時應(yīng)采用較緩的開挖坡比,開挖前應(yīng)做好截排水措施,對土層厚度大于2 m的土質(zhì)邊坡應(yīng)及時支護(hù),盡量減少因邊坡開挖誘發(fā)新的滑坡地質(zhì)災(zāi)害。

4.3 泥巖遇水膨脹、軟化建議處理措施

對于路基工程,路基開挖后,若為泥巖地基,應(yīng)及時鋪設(shè)墊層,避免因泥巖經(jīng)雨水浸泡軟化后地基承載力降低。

5 結(jié)束語

通過對萬源天然氣處理廠道路之I線工程的地質(zhì)勘察,綜合分析和評價了該線路的工程地質(zhì)條件,查明了工程區(qū)的不良地質(zhì)現(xiàn)象。針對起控制作用的不良地質(zhì)進(jìn)行了分析,評價其對工程的危害程度,并提出有效的處理措施,為確定公路路線方案提供地質(zhì)依據(jù)。

[1]李智毅.工程地質(zhì)學(xué)概論[M].北京:中國地質(zhì)大學(xué)出版社,1994

[2]王利偉,馬連強(qiáng).中鐵集裝箱大連物流中心站場地工程地質(zhì)條件評價及處理方案分析[J].鐵道勘察,2009,32(1):57 -59

[3]徐孟.四川省綿陽至遂寧高速公路遂寧段工程地質(zhì)評價[J].四川建筑,2009,29(2):120-122