瀘定水電站粘土心墻堆石壩基礎滲控方案研究

姜媛媛,晏國順,金 偉,索慧敏,王黨在

(1.中國水電顧問集團成都勘測設計研究院,四川 成都 610072;2.四川華電瀘定水電有限公司,四川 瀘定 626100)

0 引言

瀘定水電站壩址位于四川省瀘定縣城瀘定橋上游2 km處,距下游瀘定縣城2.5 km,為大渡河干流水電梯級開發的第12級電站。瀘定水電站水庫正常蓄水位1 378.00 m,校核洪水位1 381.22 m,死水位1 375.00 m,總庫容2.4億m3,調節庫容0.22億m3,具有日調節性能,裝機容量920 MW。工程樞紐主要由擋水建筑物、泄洪建筑物、引水發電建筑物組成。

攔河大壩為粘土心墻堆石壩,壩頂高程1 385.50 m,壩頂寬 12.0 m,長 526.70 m,最大壩高 79.5 m。上、下游壩坡均為1∶2,壩體上、下游均設棄渣壓重。防滲心墻頂高程1 383.00 m,頂寬4.0 m,上、下游坡均為1∶0.25,上、下游反濾層水平厚度分別為6.0 m和8.0 m,上、下游過渡層水平厚度均為12.0 m。

1 工程地質條件

壩址區河谷斷面呈不對稱寬 “U”字形,壩基河床覆蓋層深厚,一般為120.0~130.0 m,最大厚度148.6 m, 按其物質組成、結構特征、成因和分布情況等自下而上分為4大層7個亞層。

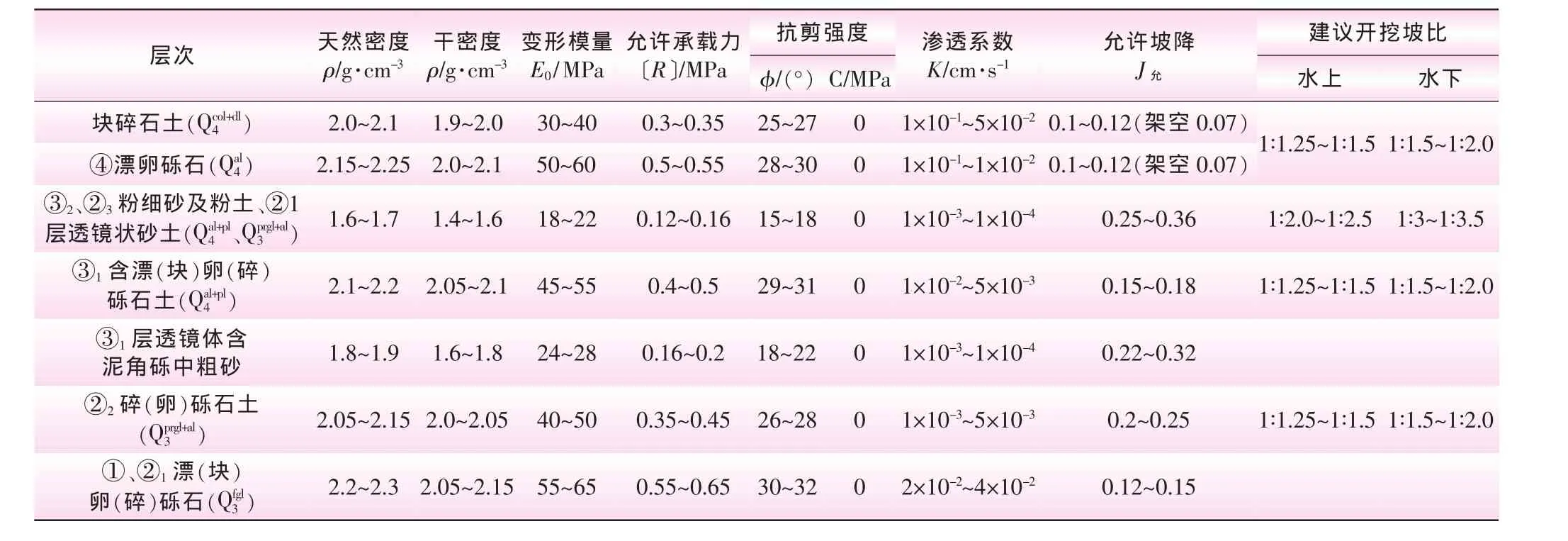

④層、③1亞層、②1亞層、②2亞層和第①層組成物質以粗顆粒為主,漂卵礫石基本構成骨架,結構較密實,具一定承載及抗變形能力;表淺部土體局部有架空現象,但結構不均一,河床右側下部②1亞層和②2亞層中夾有砂層透鏡體,表淺部局部有架空現象,存在不均一變形問題;土體多具中等~強透水性,滲透破壞以管涌型為主,存在滲漏及抗滲穩定性問題。③2亞層礫質砂厚約4.85~8.3 m,分布于I級階地淺表部,呈透鏡狀展布,分布范圍小,承載及抗變形能力低。②3亞層主要分布于河床左側壩軸線下游及上游壩基。其中,左側壩軸線下游埋深27.0~30.0 m,厚6.52~10.5 m,上游壩基埋深33.0~39.0 m,厚32.0~35.0 m。該層為無粘性或少粘性土,屬晚更新世晚期沉積物,初步分析液化可能性小,但承載力和壓縮模量低,可能導致壩基不均勻沉降變形。壩址區覆蓋層物理力學參數建議值見表1。

壩址區左壩肩山體雄厚,基巖裸露,巖性為閃長巖、花崗巖,邊坡整體基本穩定。壩肩巖體裂隙較發育,淺表卸荷及風化巖體具強~中等透水性,相對抗水層埋藏較深,存在壩肩繞滲問題。右壩肩地形坡度較緩,主要由③1亞層含漂 (塊)卵 (碎)礫石土、②2亞層碎 (卵)礫石土層組成,具一定承載力和抗變形能力,但具中等~強透水性,存在壩肩繞滲問題。右岸壩肩接頭部位,基巖垂直和水平埋深均較大,巖體淺表部風化、卸荷較強,完整性差,多具強~中等透水性。

2 壩基滲流控制方案研究

大壩深厚覆蓋層最深達148.6 m,相對于壩體滲流控制措施而言,壩基的防滲處理方案更為關鍵。目前,壩基滲流控制的有效措施主要是混凝土防滲墻和帷幕灌漿,而根據混凝土防滲墻國內施工水平,無法采取防滲墻全封閉設計方案。同時,覆蓋層帷幕灌漿存在地層可灌性差及施工難度大等問題。經過前期預可、可研及技施階段不斷深化研究,設計結合現場試驗提出了防滲墻下接帷幕的聯合防滲設計方案。

2.1 滲控方案擬定

本工程壩基防滲采取懸掛式防滲墻下接防滲帷幕的形式。這種墻幕結合形式的關鍵在于防滲墻深度與帷幕灌漿厚度的合理確定。為滿足壩基覆蓋層滲透穩定的要求,根據壩基工程地質及水文地質條件,結合工程實踐和施工發展水平,對多種防滲方案進行了比較,從而確定了防滲墻深度、帷幕深度及厚度、水平防滲鋪蓋范圍。

(1)可研階段采用 “80.0 m深基礎防滲墻+墻下覆蓋層帷幕灌漿+水平防滲粘土鋪蓋”防滲方式,防滲墻封閉范圍從1 300.0~1 220.0 m高程,防滲墻深80.0 m。

(2)招標階段采用 “100.0 m深基礎防滲墻+墻下覆蓋層帷幕灌漿+水平復合土工膜鋪蓋”防滲方式,防滲墻封閉范圍從1 300.0~1 200.0 m高程,防滲墻深100.0 m。根據壩坡穩定計算結果,以復合土工膜鋪蓋代替了粘土鋪蓋。

(3)技施階段采用 “110.0 m深基礎防滲墻+墻下覆蓋層帷幕灌漿”防滲方式,河床壩基廊道底板高程由1 304.5 m抬高到1 310.5 m,壩基防滲墻相應加深到110.0 m。

2.2 滲流計算分析

表1 壩址區覆蓋層物理力學指標地質建議值

可研階段針對80.0 m深防滲墻墻下接不同深度、厚度的防滲帷幕以及設置水平防滲粘土鋪蓋進行三維滲流場分析,計算結果表明:

(1)設置水平防滲鋪蓋對大壩基礎地層的滲流梯度總體改變較小,帷幕的滲流梯度減小約8%,滲流量沒有明顯減少,水平防滲鋪蓋效果并不十分顯著。

(2)加深壩基防滲帷幕對提高滲控效果作用不明顯。

(3)當墻下防滲帷幕取消時,壩基碎 (卵)礫石土層②2的滲流梯度普遍超過其抗滲比降,防滲墻下接帷幕是必要的。

(4)針對墻下覆蓋層帷幕自身的滲流梯度,3排覆蓋層帷幕滲流梯度數值為9.2,4排帷幕滲流梯度數值不足6.9,壩基覆蓋層均滿足滲透穩定要求。

(5)壩肩帷幕延長20.0~40.0 m以及壩基帷幕加深20.0 m,對壩基各覆蓋層滲流梯度改善并不明顯。

與帷幕灌漿相比,防滲墻防滲可靠性更高。因此,招標階段防滲墻設計深度由80.0 m加深至100.0 m。招標階段主要是針對80.0、100.0 m深兩種防滲墻墻下接不同厚度的防滲帷幕進行了分析,計算結果表明:

(1)在防滲墻下接3排覆蓋層帷幕時,當防滲墻深度由80.0 m加深到100.0 m時,壩體壩基滲流量減少約24%;壩基垂直防滲體下游區域覆蓋層的滲流梯度減小40%~50%,平均滲流梯度數值均小于0.1;墻下接覆蓋層帷幕自身的最大滲流梯度數值由9.2增至10.7。

(2)當墻下覆蓋層防滲帷幕取消時,防滲墻端部覆蓋層的滲流梯度迅速增大,局部達到1.0以上;與設置覆蓋層帷幕相比,取消帷幕將使覆蓋層的滲流梯度增加約30%,壩基總滲流量增加約22%。

技施階段根據防滲墻現場生產性試驗驗證,防滲墻施工深度可達110.0 m。考慮河床段灌漿廊道調整為3.5 m×4.5 m,兩側帷幕灌漿鉆孔難度加大,上游鋪設復合土工膜水平鋪蓋有一定困難,針對110.0 m深的防滲墻 (防滲墻封閉范圍從高程1 306.0~1 220.0 m),對不同防滲帷幕厚度及是否取消水平防滲土工膜方案進行了三維滲流場分析研究,計算結果表明:

(1)上游復合土工膜水平鋪蓋設置對整個滲流場作用不大,水平防滲效果不明顯。

(2)當土工膜取消后,3排帷幕和2排帷幕滲流梯度數值總體上以緊鄰防滲墻下游側部位的差距明顯些,相差約0.02~0.07不等,稍遠處差距極小;在下游圍堰防滲墻端部普遍差約0.02~0.05。3排帷幕下的滲流量比2排減少約800 m3/d,占總滲流量的6%。

(3)與下接3排帷幕相比,墻下接2排帷幕自身的最大滲流梯度數值由11.3增加至14.6。

對以上各階段的計算結果進行了分析比較,加上對現場施工工藝、施工難度等因素的考慮,工程取消了上游圍堰以及壩殼下部復合土工膜鋪蓋,保留大壩心墻底部上游土工膜。主河床段采用懸掛式防滲墻,防滲墻深110.0 m,墻下接兩排帷幕灌漿,防滲墻底高程為1 200.0 m。

總之,對于深厚覆蓋層地基,采用墻幕結合的垂直防滲方案是可靠有效的。在防滲墻現場試驗以及施工技術條件下,防滲墻深度應盡可能加深,有利于保證壩基防滲的有效性。當防滲墻不能完全封閉時,設置墻下帷幕是必要的,施工時應注意控制帷幕灌漿質量,以提高其自身的抗滲穩定性。相比垂直防滲措施,復合土工膜水平鋪蓋設置對整個滲流場作用不大,水平防滲效果不明顯。大壩基礎存在可能發生滲透變形的地層,壩基下游滲流出口部位應盡量設置反濾層以防萬一,確保壩基長期安全。

2.3 壩基防滲設計

大壩蓄水后河床覆蓋層將構成壩基滲漏的主要途徑,混凝土防滲墻以能承受較大的水力坡降,防滲可靠等優點成為深厚覆蓋層防滲的主要措施。本工程左岸斜坡段 (樁號 0+077.0~0+113.47) 和右岸臺地段 (樁號0+214.01~0+526.33) 采用全封閉式的防滲墻;主河床段 (長100.54 m,樁號0+113.47~0+214.01)采用懸掛式防滲墻,墻下接帷幕灌漿;左壩肩 (樁號 0+000.0~0-065.5) 及右壩肩 (樁號 0+526.7~0+604.2) 為淺帷幕; 左壩肩 (樁號0-065.5~0-096.5) 及右壩肩 (樁號0+604.2~0+655.8) 為深帷幕;河床段兩排深帷幕底高程為1 155.0 m;覆蓋層內防滲帷幕采用均厚式帷幕。深帷幕深入基巖標準為基巖滲透系數小于3 Lu,淺帷幕深入基巖標準為基巖滲透系數小于5 Lu。鑒于防滲水頭為74.0 m,壩基覆蓋層防滲采用一道厚1.0 m的混凝土防滲墻。

3 結語

瀘定水電站粘土心墻堆石壩壩基覆蓋層深厚,最大深度達148.6 m,且結構復雜,在對不同設計階段的壩基滲控措施研究分析的基礎上,最終確定了“110 m深防滲墻+墻下帷幕灌漿”的基礎滲控方案,解決了工程的主要工程難點,截至2011年3月初,基礎覆蓋層帷幕灌漿正在大規模展開,防滲墻施工質量良好。