南亞地區農業發展狀況及其對河流下游和沿岸地區的影響

[斯里蘭卡]錫特拉.S.阿塔帕圖 德克希卡.C.科迪圖沃庫

農業是全球最大的水資源消耗者,在水資源短缺的時代已越來越引起人們的關注。在發展中國家,水資源問題變得更加復雜,貧困和人口數量的不斷增加,促使必須對有限的水資源進行有效的管理。除了馬爾代夫和不丹以外,幾乎所有的南亞國家都高度依賴于農業(20%以上的國土是可以耕種的),孟加拉國尤其如此。目前,南亞各國面臨的挑戰是如何在滿足人們即時之需和維持生物圈長期提供資源的能力之間保持平衡。

在南亞地區,大約有94%的適合于農作物種植的耕地都已經進行了耕種,可以擴張的農業土地非常有限。由于當地的食品高度短缺,在管理好有限資源的同時,平衡河流下游和沿岸地區的需要顯得非常重要。盡管已有很多針對農業方面的研究,但是很少有人注意到實施水資源管理對河流下游和沿岸地區的影響。目前對于水資源,往往是以一種分割性的方式進行管理,而沒有注意到其與河流系統,包括沿岸在內的聯系。本文以南亞地區為重點,主要是因為該地區快速的人口增長、經濟發展和飲食結構的變化。南亞地區各國的社會文化價值相似,并且也都高度依賴于農業灌溉。該地區已呈現出了僅次于中亞的第二大取水區的特點。

本文旨在評估目前的農業實踐和存在的問題以及對下游河流的影響,以便于在南亞地區采取以流域為基礎的方法進行水資源管理。

1 農業背景

盡管南亞地區面臨水短缺,但是根據現有資料統計,這種水短缺主要是經濟性的缺水而非物理性的缺水。除了巴基斯坦以外,該地區其他國家的取水率比水源的可利用率要低很多,巴基斯坦的取水量和水資源可利用量分別是1187m3和1415m3。最近研究人員使用沃特斯姆模型(Watersim Model)進行了水短缺的分析,結果表明,斯里蘭卡是該地區唯一一個不存在缺水或水資源短缺的國家,而印度和巴基斯坦已經瀕臨水資源短缺的物理邊緣。

孟加拉、印度、巴基斯坦和尼泊爾的人口預計會以指數的形式增長,人們對土地和水資源的需求會與日俱增。2004年,不丹和尼泊爾的農業活動人口數量很高,分別為其總人數的50%和 42%。這種農業依賴與其國內人口大多數為農業人口有關,而就從事農業的實際人口來看,孟加拉國是排在印度之后農業人口最多的國家。

盡管南亞地區所占的面積少于全球陸地面積的2%,卻構成了全球農業用地面積的14%。除了馬爾代夫外,所有南亞國家有20%以上的耕地具有灌溉系統,其中巴基斯坦的耕地灌溉率為最高,達到了81%,其次是孟加拉,其耕地灌溉率為55%。取水較多的國家多為種植高耗水量農作物的國家,例如種植水稻等,斯里蘭卡和孟加拉兩國即是這樣,這兩個國家的水稻產量占其國內農作物產量的一半以上,分別為 85%和55%。大量的取水還歸因于年久失修和低效率的基礎設施所造成的大量浪費。

2 農業景觀和土地退化

在考慮上游的農業活動對下游的生態系統的健康和可持續性造成影響的時候,有必要認識上游的農業景觀及其變化,包括土地退化等方面。因為這些情況對河流的下游會有明顯的影響。

2.1 農業景觀

流域景觀由濕地構成,包括水稻等農業景觀,南亞地區的馬爾代夫和不丹的農業景觀自1990年以來已顯示出可喜的效果。

農業管理實踐對土地退化的脆弱性具有明顯的影響。粗放型和管理不善的用地系統比集約型和精心管理的土地更容易退化。同時,沿河農業管理不善而導致的洪水,會對河岸造成嚴重的侵蝕以及造成沿岸生產性農地的損失,從而導致景觀的總體改變,同時也會增加向河流下游的泥沙輸移。

坡度為 40°~60°的坡地等敏感地段的景觀更容易發生變化及退化,尤其是更容易受到水的侵蝕。在這樣的坡地上修筑梯田會導致表層土慢慢地流失,這些流失的表層土最終會在洪泛區和河流系統的水體中堆積,導致增加洪水發生的概率。

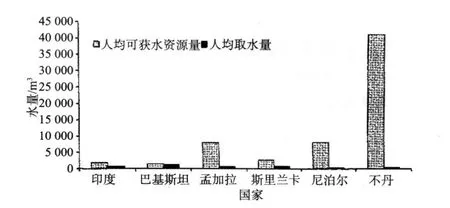

圖1為南亞地區各國可再生水資源狀況以及人均可獲得的水資源與取水情況的對比(馬爾代夫和阿富汗的數據無法獲得)。本數據來自第4屆世界水理事會(2006年)和聯合國開發計劃署(UNDP)發布的《人類發展報告》(2006年)。

集約型農業景觀來源于南亞的“綠色革命”,由于處于邊緣地帶的農地已被過度開發而導致超出其生產能力,這些革命性的實踐采用了可溶性的化肥和殺蟲劑,由此使得其下游的營養成分不斷流失,這是造成流域內水質惡化的主要原因。在亞洲,在1985年之前,據估計大約有27%的內陸和濱河澤地(包括小湖泊和水塘)由于集約型農業的發展而枯竭。

圖1 南亞地區各國可再生水資源狀況

引水系統和水利設施(水庫、水壩等)造成印度一些江河萎縮以及三角洲系統的退化。另外,印度通過實施國家河流聯接項目(NRLP)計劃來實現跨流域調水,也會給下游地區造成巨大的影響。

2.2 土地退化

土地退化是南亞地區面臨的嚴重問題,植被層的遷移所引起的耕地土壤侵蝕和土地條件退化等問題,將會不可避免地影響到食品的安全。南亞地區河流的水質正在惡化,這就迫使人們必須采取強有力的人工干預措施來挽回水質惡化的局面。

在全球背景下,用地變化預計是造成2050年以前生態系統服務功能改變的主要原因。在最近幾十年,農耕地、牧場的擴張,再加上能量、水和化肥消耗量的增加,以及大量的生態多樣性的喪失、森林覆蓋率降低等原因,導致了很多地方的景觀難堪重負。生態多樣性的喪失是由于生態棲息地的喪失、改變和破碎,土壤和水的退化,以及當地物種的過度開發所造成的。用地的改變和水文狀況的變化導致了流域和濕地生態系統結構的重大損失。

在南亞地區,人口數量在不斷地增加,因此需要增加農業用地和滿足人們的居住用地,從而就導致了5800k m2林地覆蓋的喪失。農業活動對森林的破壞,例如建立永久性農作物種植區、改變耕地和牲口畜養等,將造成該地區的土壤侵蝕和土地退化。

由于農業方面的管理措施不完善而造成的土地嚴重退化現象在斯里蘭卡很普遍。南亞地區土地退化的比例為:斯里蘭卡 >50%、印度 >50%、巴基斯坦 >20%、孟加拉 >25%。被開墾的喜瑪拉雅山區種植帶已經經受了嚴重的水蝕和風蝕。

大范圍的林地轉變為其他形式的農業用地,尤其是在陡峭的山地種植茶葉,例如在坡度為 35°以上的坡地種植茶樹,并且沒有采取足夠的保護措施,導致了嚴重的土壤侵蝕。在熱帶山地生態系統中,茶樹總是被單列出來,被認為是對生態系統的威脅,因為茶樹會導致表層土的缺失,從而耗盡土壤的肥力,結果致使農民更加地依賴于化肥。

其他一些導致土地退化的原因還包括土壤的酸化和鹽堿化,這些通常與農業活動有關,對印度北部、孟加拉和印度的恒河平原的狀況都有報道。在印度哈里亞納邦(Haryana),有60%的耕地面臨著土壤退化(水澇、鹽堿化)。

3 上游地區的農業措施

3.1 取 水

據估計,全球淡水取水總量為 3800km3,其中的70%被用來進行農業灌溉。然而,各國的情形卻各有不同。在南亞地區,可再生淡水資源的總量為3655 km3,而每年用于農業灌溉的水量為 842 km3,農業是最大的水量消耗大戶。馬爾代夫和不丹的取水量較低,這也反映出兩國的農業不夠發達,這兩個國家主要依賴于雨養農業。巴基斯坦地下水的人均取水量是最大的,孟加拉國的最低。

3.2 灌溉系統和地表水的提取

南亞地區的耕地有41.7%以上是采用灌溉,該地區的主要灌溉系統包括大型水庫、地下水灌溉、水箱系統和地下灌渠。每個系統都存在有一些正面和負面的管理問題,而且還面臨土地退化的危險。

斯里蘭卡的烏達瓦拉維(Uda Walawe)的灌溉系統使用混凝土作為保存水資源和增加蓄水能力的措施。但這種方式已經給地下水帶來了負面的效應,因為混凝土阻礙了地表水向地下水的滲透,從而也就阻斷了與地下水的交換。

在巴基斯坦,塔貝拉(Tarbela)和門格拉(Mangla)大壩的年平均過沙量分別為3.16億 t和1.44億 t。每年有約38.31億 t的泥沙輸移至印度河流域,其泥沙淤積量在全球排第5(每公頃面積的泥沙淤積量約為4.5 t),但總體上來說,該地區的人均農業取水量較高,為 86%~98%。

3.3 地下水開采

在過去的 40a,孟加拉、印度、尼泊爾和巴基斯坦等主要依賴地下水進行小農耕作體系的國家,經歷了農業用水方面的變遷。沿岸地區的地下水開采系統大體上可以分為 3類,即產業農業系統、小農耕作系統(這些在南亞地區很常見),以及地下水支持的粗放型畜牧系統。集約型的地下水灌溉在干旱和半干旱地區可以隨處見到,由于這些地區有集約型農業,因此會導致水體的退化,同時對環境和人們的生活也會帶來負面影響。在一些實例中,這些農業活動如果發生于沿岸地區,將會造成嚴重的環境威脅,例如海水入侵等。

3.4 土壤準備和農藥的應用

由人類管理實踐所驅動的農業生產行為,例如土壤耕種、灌溉和營養物質添加,這些傳統的耕種活動破壞了地表上的草本,使表層土松馳,水更易下滲,可能會有利于農作物的生長。然而,對表層土的不斷干擾,也掩埋了覆土并破壞了土壤結構的穩定性,使得土壤易受到水的侵蝕,往往會對農作物的產量帶來負面影響。

土壤準備是指使用化肥和殺蟲劑來增加農業產量。在全球范圍內,化肥的年均消耗量從20世紀60年代中期的不足100萬 t到今天的大約1700萬t;1990年以后,南亞地區和世界其他地方使用化肥的趨勢相同,但是后來南亞地區的化肥使用水平出現了偏離,表現為南亞地區的化肥使用量比世界的其他地區都要高。在南亞,化肥使用量居前的國家分別是孟加拉、巴基斯坦和斯里蘭卡。

滲入地表水或者地下水水體的化肥是一種重大的污染源。過量水平的氮和其他營養物質,例如磷等,是水體富營養化的主要來源。

在印度,吉爾卡湖(Chilka Lagoon)流域受到人為活動過程的影響,例如農田排水會影響河流的水質等。在孟加拉,每年大約要使用 9000t的殺蟲劑和200萬 t的化肥。目前,通過徑流,每年大約有1800t的殺蟲劑殘留流入到了沿岸水體中。

殺蟲劑、除草劑和滅菌劑在發展中國家被大量施用,從而形成很多的致癌物和有毒物,污染著淡水水源,同時也影響著淡水和沿岸水體的生態健康。多用途的殺蟲劑不僅會殺死有害的物種,而且對其他有益的的物種也會造成傷害。而這些有益的物種可能就是維持生態系統動態平衡和生態健康的關鍵性物種。

3.5 畜牧養殖

畜牧養殖系統會對河流下游的環境造成一定的影響,也會消耗大量的水(南亞地區為此每年需消耗水量約1240億 m3)。

畜牧養殖如果不采取良好的管理措施,將會導致過度放牧、踩踏和踐踏事件的發生,從而造成嚴重的土壤侵蝕和水土流失。畜牧業生產會對人工池塘和河流兩岸的環境等造成不利的影響,改變水體的化學、物理和細菌組成成分。隨著畜牧養殖業的深入發展,需要采取有效的環境管理措施來阻止土壤和水體受到污水和牲畜糞便的污染。

在5 a時間內,孟加拉、印度、尼泊爾和巴基斯坦等國的畜牧放養密度有小量的增長,而在阿富汗、不丹和斯里蘭卡,畜牧放養的密度則有所下降。畜牧放養密度較高的國家有可能會出現水短缺的狀況。

4 農業對沿岸生態系統的影響

4.1 上游活動

眾所周知,上游的農業發展活動會影響河流的水文特征,進而影響下游的生態系統。水資源和土地管理方式改變著內陸和沿岸水體生態系統的物理和化學特征,進而也改變著河流下游水體的水質和水量。這些活動的效應彼此之間密不可分,一個地區的問題會對其他地區造成連鎖式的反應,一些最常見的對下游的影響行為,包括由于抽水和引水造成河水流量的減少、由于過量使用化肥造成河流富營養化以及河流水質變差,出現泥沙流等。內陸和沿岸水體重復性的富營養化和有毒藻類的生長,最終會導致組織性缺氧,組織性缺氧又會導致很多水生物種的死亡,影響化學循環和為生物提供能量的食物鏈。這種狀況會產生不利的生態條件,從而又影響到生物的生長、生態的多樣性和生態系統服務。然而,通過對比20世紀 80年代和21世紀初的情況,發現盡管南亞地區化肥的使用量總體上是一種增加的趨勢,但該地區的水體含氮量降低的情況有所改善。這種改善可能是得益于控制農業徑流進入河流或者湖泊的結果。

殺蟲劑可能是另外一種農業水污染的主要來源,并且其殘留量在沿岸和內陸濕地不斷地累積。DDT(滴滴涕)和莠去津等殺蟲劑殘留量的累積與化肥殘留量的累積并不相同,殺蟲劑殘留量長期存留會產生生物性的累積,對水體造成污染。一項對印度柯欽(Cochin)河口三角洲地區的研究表明,該河口三角洲地區在季風季節的 DDT含量高達55.422 ug。盡管已有禁令,某些國家卻仍在使用DDT,在一些海洋環境中還能夠探測到這些物質的存在。在孟加拉灣,人們在鰹魚體內發現了高濃度的莠去津,因此,鰹魚體內的莠去津含量成了反映該海域污染程度的生物指示劑。

不合適的土地使用加重了侵蝕和相應的營養物質的含量,導致濱河濕地的淤積并造成缺氧環境。河流上游用地的改變導致泥沙含量和流量的改變,造成海岸侵蝕。同時濱河濕地因農業造成的枯竭也減少了其控制生態系統服務的能力,致使這些地區更容易受到(通過孟加拉灣)孟加拉國常見暴雨和洪水的侵害,且加劇了水體富營養化的程度。被侵蝕的沿岸地區的輸沙量相當高,這是人類不合適的用地管理和景觀改造活動所造成的。河流從印度次大陸攜帶進入印度洋的泥沙為每年16億 t。僅孟加拉一個國家的河流的總輸沙量就達到每年25億 t,其中,雅魯藏布江為17億 t,恒河為 8億 t。這在南亞地區并不是十分常見的現象,但是如果不采取有效的管理措施,在不久的未來將會因為不斷增加的泥沙量而成為一個潛在的問題。

減少的河水流量和河流水流特征的變化都與河流上游的農業發展有聯系,尤其是上游存在涉及大壩和引水工程等河道整治的大型灌溉系統時。

河流整治對濕地和包括內陸及沿岸地區在內的相關生態系統有重大的影響。在過去的幾十年里,在全球范圍的河流上修筑的大壩,導致了輸移到沿岸地區的泥沙量減少了 30%,淡水水量減少了15%。輸移到沿岸泥沙量的減少又直接導致了沿岸三角洲地區農作物產量的下降,以及漁業捕獲量的下降。大壩在很大程度上造成了水生態系統的破壞和改變,同時也改變了河流的水文特征以及相應的營養和能量,為遷徙性物種設置了障礙。例如,恒河上游國家(印度)的取水對下游國家孟加拉可獲得的水量造成了重大的影響。印度河和恒河的環境流量已經被過度使用。孟加拉的孫德爾本斯(Sundarbans)紅樹林生態系統水文特征的空間和時間分布表明,在過去 30a里,進入紅樹林生態系統的入流量呈現出減少的趨勢。與減少的河流流量相伴隨的是海水的入侵,現在海水入侵已經越來越成為恒河下游主要關心的問題,入侵的海水在干旱的季節也不能往大海排泄。這主要是因為印度的法拉卡(Farakka)在沽水期進行了引水和分水,從而造成海洋咸水入侵至河流的下游。

農業生產使用了世界70%的淡水,造成不可避免的景觀變化,很多變化已經對生態系統和過程造成了影響,在沿岸河口地區可以感受到這些累積的影響。

4.2 下游活動

南亞地區的海岸線長達10000km,越來越多的人口與沿海地區性物理變化的大小和所引起的地區性破壞有著明顯的關系。沿海地區所感受到的最重要而又最明顯的影響是生態系統的平衡被打破、物理性的破壞和生態棲息地的破壞以及對野生生物和漁業的損害。

理解和認識發生于沿岸地區本身的現象,以及那些作用在這些沿岸生態系統上的影響是很重要的,因為正是上下游活動共同作用的結果而導致沿岸生態的退化。

4.3 沿岸地區的人類活動

最具有破壞性的人類活動是用地屬性的改變,包括農業、居民生活和水產養殖業用水時向濕地和紅樹林地排水。

紅樹林地被用作發展水產養殖業和農業,甚至出現退化,原因包括放牧和牲口圈養或者駱駝圈養(在巴基斯坦,駱駝圈養是對紅樹林生態系統的第二大威脅)。在斯里蘭卡,從1986年到2002年間,紅樹林的覆蓋面積減少了50%,很大原因是因為耕地被侵占。紅樹林也受到流域、近沿岸地區水文特征的變化,以及上游農業生產造成的大量污染的影響。濱河濕地的減少,紅樹林的消失等,降低了環境的服務功能,例如對營養物質的吸附功能、自然排水和交換功能、作為沿岸和三角洲地區動物的棲息和保護環境功能等。紅樹林面積的減少或者消失,導致了沿岸侵蝕和泥沙特征發生變化,以及海岸線的改變。紅樹林面積的減少在印度、巴基斯坦和斯里蘭卡非常明顯,斯里蘭卡的紅樹林面積減少最為嚴重。

河流下游另一個比較重要的農業活動是水稻的種植。河流下游的水稻生態系統高度地依賴于氮化肥和殺蟲劑來增加其產量。這些化學物質會發生氨揮發,因此土壤容易發生酸化,并且多余的氮則會通過田間徑流滲透到開放的水體中,從而影響下游的生態系統。例如,對孫德爾本斯紅樹林附近胡格利(Hugli)河口三角洲地區的泥沙采樣進行了研究,該研究是跟蹤監測 DDT和其他殺蟲劑的含量。研究結果表明,污染與使用農業化學物質和森林采伐有密切的關系。

泥炭沼澤的排水和燃燒是對下游生態系統的另外一個威脅。除了沿岸地區自身的活動以外,淡水使用量的增加和在邊境流域開展的人類活動,是沿岸地區發生變化的主要原因。

4.4 漁業和水產業

沿岸的漁業常常是上游農業活動影響的直接受害者,這種影響有時又被下游開展的人類活動加劇了。減少的水流和河流流態的變化對魚類的棲息地和產卵繁殖模式會產生不利的影響,包括海洋和內陸水體的相互作用,例如海蝦的天然繁殖產卵區在內陸的沿岸水體。總之,各種人類活動會影響魚類獲取棲息地和漁業的產量。農業化學物質殘留量的累積又加劇了這種破壞,水污染對沿岸漁業的影響常常是致命的。來自耕地的高含沙量和淤泥以及河流和河岸管理方式的改變,也在破壞著魚類的產卵場所以及沿岸的生態棲息地。在孟加拉灣,由于上游天然流態的水文特征發生了改變,從而造成河流和三角洲地區的泥沙的淤積,使其與自然的泥沙特征不同。

河流上游地區的農業灌溉活動已經打破了自然流動的淡水系統的生態過程,對沿岸地區和沿岸漁業生產造成影響。江河截流、攔河壩和分洪閘阻礙了營養物質和泥沙輸移所需要的自然水流,不能保證三角洲地區魚類生產所必須的營養物質。

南亞地區的 3個主要流域分別為恒河、雅魯藏布江和印度河流域,它們都受到了河流治理和修建大型大壩的影響。這些流域已經發生了嚴重的淡水生態多樣性的改變,有一些物種已經受到了威脅。例如在恒河和印度河中發現的恒河豚,是世界瀕臨生存威脅最為嚴重的幾個物種之一。

水產養殖業最近成為南亞沿岸地區比較常見的產業,對周邊的生態系統有明顯的影響。最大規模的水產養殖業位于孟加拉的沿岸地區,這里的養蝦業占其國內生產總值的5.2%,養蝦場的擴張面積從1983年的51812 hm2發展到2002年的141335 hm2。由于水產養殖業需從三角洲地區取淡水,從而造成流入沿岸地區養殖場和漁場以及漫灘的水沙量大大減少。水產養殖業的發展增加了退化土壤的鹽堿化程度,同時也影響著水體的富營養化程度,尤其是使用過量的食物,最容易導致開放水體的富營養化問題。這些污染物會最終進入與流域相聯接的水體之中,這些活動也影響著一些依賴沿岸漁業和以洪水消退期的農業生產為生的人們。例如,由于各種人為原因造成急劇的森林采伐,使得孟加拉國的瑪塔目湖日(Matamuhuri)河的水流量和輸沙量增加。

5 結 語

綜上所述,在南亞地區,農業的擴張仍然是對濕地的一大威脅。為增加農業單位產出又不破壞生態平衡而進行的技術發展、評估和推廣,會減輕對濱河濕地的壓力。而用地方式的改變使人類能更好地利用地球資源,同時也會潛在地削弱生態系統長期維持食物產出及維護森林、淡水和沿岸資源的能力。

水資源方面的生產力等技術應該是優化食物產出、營養物質輸送和農業用水的關鍵。目前,南亞地區水的利用效率是全世界最低的,原因與年久失修的水利基礎設施、落后的灌溉技術和過時的管理體制有關。水生產力的加強也能確保有更多的環境流量,以保持包括沿岸地區的整個流域的健康和可持續性。其中一個提高水生產力的主要方法是通過減少蒸發量以及種植抗旱、抗蟲害和抗鹽堿化的作物來增加水的生產力。更先進的農作物系統也能夠提高水的生產力。

本文分析了過量使用農業化肥的后果,強調南亞地區各國所面臨的嚴重局面,并警告人們應立即采取強有力的管理措施以防止沿岸環境的進一步惡化。干旱造成的地下水水位的下降,會使得沿岸的地下蓄水層更容易受到海水的侵害,這種情況也會因為氣候變化所導致的海平面上升狀況變得更加嚴重。以上所有的問題表明,有必要以一種一體化的方式來管理一個河流流域。

經過分析研究,最終建議必須在南亞地區實行水資源綜合管理(IWRM)。然而實施起來會有一定的難度,因為水資源綜合管理需要統合復雜和有競爭性的元素,例如重新定義流域的邊界,并將經常被忽略的沿岸地帶等地方納入實行水資源綜合管理的范圍內,而且也需要對既有的區域性流域的環境流量進行評估。目前,該地區缺少相應的數據和技術來預測環境流量,這對水資源的可持續管理是一個較大的障礙。使用流域模型來規劃灌溉活動,對于避免沿岸水資源和土地的退化是十分必要的。此外,該地區的政策法規還不完善甚至缺乏,尤其是那些受到農業生產影響的沿海和沿岸地區。

知易行難,要實現愿望中的農業和環境保持平衡的目標還有許多問題亟待解決。2006年聯合國開發計劃署(UNDP)稱,亞洲生產的糧食占世界糧食不安全因素的 65%,同時亞洲也是全球營養不良人口比例最高(22%)的地區之一。大部分南亞地區國家經歷著物理性和經濟性的水短缺,到2030年以前,有41%的可再生淡水將會被耗盡。

根據氣候預測,未來的南亞地區將會有極端降雨且氣溫較高,這將會使未來的情形更加嚴竣。隨著氣候變化和水資源短缺狀況的到來,將來農業耕地的產出將會受到限制,除非進行技術革新,例如提高水生產力和尋求更好的流域管理方式等。氣候變化對雨養農業所帶來的不確定性以及冰川徑流量的減少,將會促使加大對蓄水需求的投資力度,以維持河流下游的健康和可持續性。因此,對有限資源的保護,對于南亞以及該地區各國來說都是一個挑戰,尤其是南亞地區,還面臨著農村貧困狀況加劇以及預計的氣候變化所引起的問題。