潮汐電站電能產出最大化研究

[德國 ]R.布赫爾

蘇 燕 譯自英刊《水電與大壩》2009年第4期

作為海洋可再生能源的一種形式,潮汐動力代表了一種可變但可預測的能源,在不遠的將來,可能為清潔能源生產做出貢獻。潮汐流水輪發電機組,直接將運動水體的動能轉化為電能,結合創新的技術,已接近商業開發狀態。公海上的局部實驗裝置和與電網相連接的原型證明了開發離岸海洋能源在技術上是可行的。

因為復雜的海洋環境,商業規模的潮汐發電場的概念設計具有挑戰性。為了取得作為投資依據的可靠能源輸出數據,需要進行廣泛的數字模擬和優化程序。原型機的機械特性適應于工程的特定要求,系統地確定有利的發電場布置,將支持第1批原型機發電裝置的有效實施。

1 主要潮汐特性分析

全球的潮汐作用由月亮(68%)和太陽(32%)施加在地球上的重力所引起,總功率約為3.7TW。全球的潮汐情勢約由 400個諧波成分決定,每個諧波成分的周期與幅值不同,潮汐每隔18.6a重復一次。

通常,海洋流電站首選站址要考慮多個因素,這些因素能增大優勢潮流速度的幅值,主要存在于狹窄通道、海峽或島嶼之間的淺水中。

在韓國西部和南部海岸的離岸部位,因其地形特征和潮汐高,是世界上開發潮汐電力的最佳地點之一,在規劃莞島潮汐電站的位置時考慮了眾多有利的自然因素。開發區的地形特點是坡陡,寬闊、均勻和水平的海床,平均水深為 35m,實際上,180°反方向潮流的期望水力效率很高。

詳細的潮汐信息可從全球潮汐模擬程序、衛星高程測繪文件或鄰近港口或島嶼的潮汐高程測量獲得。作為工程研究的原始數據,分辨率為 30min的一個朔望月的潮汐高程數據便可滿足需要。

2 數字模型和校準

為了研究潮汐發電工程可獲得的發電量,需要在水動力模型中,最好在三維水流模型中,準確表示出相應的海洋斷面。對于世界上大多數潛在的潮汐發電場布置,可用精確的數字深測法。如果空間分辨率不夠高,這些文件可通過當地海圖的數據完成。從國家海洋地理研究所的航海圖或通過與工程有關的 ADCP測量可獲得周期性潮流速度的信息。依據選擇的水流模擬軟件包,可增加有關鹽度、水溫和海床成分的附加輸入數據。

為了校準與確認模型,總共使用了15組數據,包括海岸潮汐高程的實時數據,以及海面和水下速度矢量數據。在最初確認階段,檢驗了模擬結果和海洋地理測量數據之間的基本潮汐頻率特性的匹配情況。在第2階段也是更加詳細的確認階段,利用從韓國海洋地圖提取的參考數據分析工程區的最大和最小海面流速以及水流方向。在第 3和最后確認階段,根據高級參考浮標測量數據詳細分析了水下流速。

在模擬結果與真實數據的比較過程中,輸入數據和模型系統本身均得到驗證。因為數字模型的精度基本上確定了電能產出計算的質量,這些工作與進一步的工程優化密切相關。

3 能源評估

20世紀70年代,進行了早期潮汐能源評估,此后,分析模型的質量不斷改進。同時,發現多種概念和評價方法并不妥當,因為沒有充分考慮能源的間歇特性和由于能量的獲取而造成的水流速度下降。在莞島工程研究中,沒有應用已公開的概念(發電場方法、能量通量法或能源獲取單元方法)。根據各水輪機轉子掠過區域處的主要水流速度,直接確定電能的產量。對從三維水流模擬軟件得出的高分辨率速度矢量數據加以處理能確定與機組有關的電力輸出特性,隨后確定發電場的總電能產出。在29.5d中,時間分辨率為5min,導致需要對510萬單個速度數字進行處理,從而便可基本了解大規模潮汐發電場的性能。

4 能源獲取能力

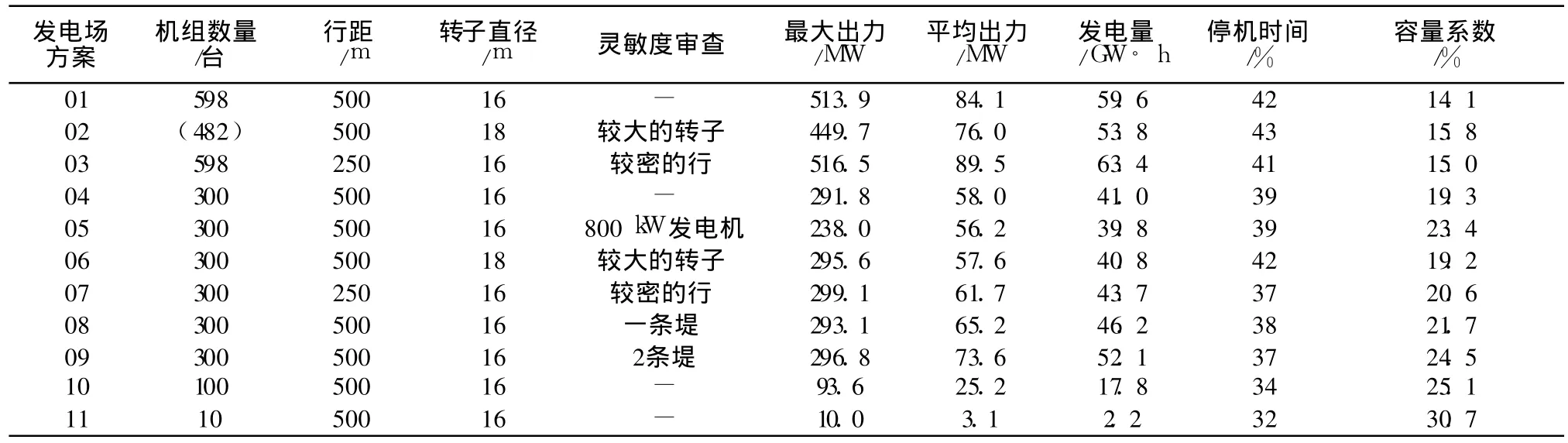

在莞島工程的概念規劃中,各開發商推薦設想的發電場容量為 300~600MW,單機容量1MW。在電能產出優化研究過程中,審查了總共11個發電場方案,每個方案有單獨的完全月潮周期水流模擬和隨后的分析程序。基于 3個主要發電場方案,即01號發電場裝機容量598MW、04號發電場 300MW和10號發電場100MW,對發電場優化過程的基本步驟進行了說明。

由于潮汐能源的間歇特性(在莞島電站,潮汐水流每 6h改變一次方向)和要求的最小速度(接通速度約為1m/s),機組長時間停機是不可避免的。通過電能產出優化,可將最初的598MW發電場方案42%的停機時間降低到10號發電場方案(100臺機組方案)的34%;相應的滿負荷運行時間增加到6.6倍。停機時間值主要影響電廠的效率。

通過優化,可提高電力質量(均勻性,峰值)和方案效率。減少機組臺數后,單臺機組的電能產量較高(598臺機組為59.6MW,100臺機組為17.8MW)。取得該成效的原因是機組位置得當,且總的水流速度被降至最低。

確定和優化能源獲取能力的任務很艱巨,這需要處理大量數據、大量數學模擬和計算工作。由于不同指數函數和相關性,必須檢查誤差傳播,以作為投資的可靠基礎。參考研究中確定的速度矢量數據的標準誤差為10%,因而導致對電能產出的平均影響分別為 +30.6%和 -27.6%。

5 電能產出最大化

精心準備的優化方法旨在使合適的機組放置得當,以提高潮汐發電工程的效率。考慮可持續要求,從基本方案布置概念開始,以協調的方式對經過優化的發電場布置進行了反復改進。

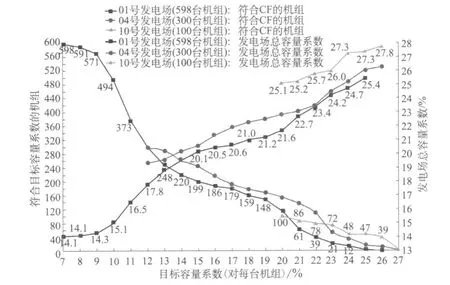

為了系統地確定各發電場方案的性能特點,繪制了圖1。其中,發電場總容量系數(CF)代表的是在一定時期內的發電量除以連續滿負荷運行條件下應該生產的發電量,因此,CF實質上決定發電站的經濟吸引力。通過逐步增加各機組的目標容量系數,完成了基于事實的發電場地選擇過程。

圖1 不同發電場方案的容量系數特性

圖1表示 3個發電場方案的符合每臺機組(選擇的)目標容量系數的機組數目和相應的發電場總容量系數之間的關系。目標容量系數越高,符合的機組數越少,因此,發電場總容量系數越高。在財務模型中,可以達到所要求的盈利能力與設想的機組臺數的精細平衡。例如,如果確定一臺水輪發電機組的經濟限制按 CF值等于23%確定,則可得到有72臺機組的一個發電場,其總容量系數為26%。

除了發電裝置數目發生變化以外,還修改了下列特征值,以使該方案的效率最大化:

(1)行距從500m改為250m;

(2)轉子直徑從16m改為18m;

表1 計算的發電場數據匯總

(3)發電機額定容量從1MW改為 800kW;

(4)海堤擴建的分期實施。

由于利用水流模擬軟件,考慮了工程區域中因能量獲取引起的總水流速度降低,所以發電場的 CF大體上隨裝機數減少而增加。如果減少機組獲取較少的能量,則其余機組可在較高的平均水流速度下運行,每臺機組可發更多的電。

表1給出了所有經審查的發電場方案的主要性能特征和月產電能。

6 結 語

潮汐發電場的優化設計是一項復雜的任務。需要收集、分析、處理和優化大量各種各樣的數據。

為了使發電場布置和機械概念在經濟上具有吸引力,需要將主要的潮汐情勢用綜合的數字模型表示,隨后用真實的海洋地理數據加以驗證。為了最大化潮汐電站的電能產出,建議對概念設計階段已經提出的不同發電場方案進行參數變化研究和相關敏感性分析。系統性優化過程可識別性能最好的發電裝置布置,這可使電站總的容量系數最大。

因為能量的獲取使水流速度下降,需要進行工程后環境影響評估模擬。可持續性要求對發電量有一定限制,基于此,可以預見對生態系統不會造成長期負面影響。

在開發海洋可再生能源系統方面,人類面臨的挑戰很大。但為緩解全球可持續能源日趨緊張的局面,實施商業化規模的潮汐電站工程應該已為時不遠。