一個活動,一座城市

□ 本刊記者 劉 堃

一個活動,一座城市

□ 本刊記者 劉 堃

西安,從來都是一個不缺少大新聞的地方。

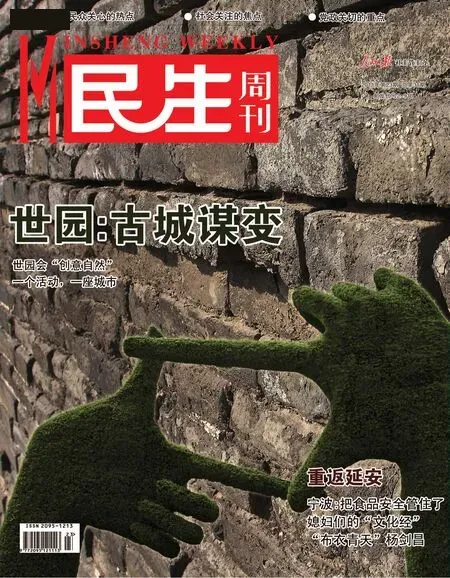

在國人經(jīng)歷了北京奧運會、上海世博會及廣州亞運會之后,西安緊接著就迎來了自己的“世”字頭超級活動,比肩北、上、廣,打造國際化都市,成為了這座中國最“古”城市的全新姿態(tài)。

一邊是強(qiáng)碩的“歷史肌肉”,一邊是與國際化接軌的現(xiàn)代超級活動,無疑,西安正在摸索著平衡“古今”,轉(zhuǎn)型中的西安強(qiáng)烈地折射出中國縮影。

一邊是強(qiáng)碩的“歷史肌肉”,一邊是與國際化接軌的現(xiàn)代超級活動,西安正在摸索著平衡“古今”。

世園改變的古城

在中國的歷史名城中,西安的地形當(dāng)屬與北京極為相似。西安以鐘樓為中心,東西南北正方向四條大街輻射開來,同時,現(xiàn)已建成三環(huán)。

目前,已經(jīng)開園一月有余的世園會便是在東北三環(huán)外的浐灞河畔。2007年當(dāng)西安將世園會申辦成功后,便開始著重治理這個曾經(jīng)垃圾成山、污水橫流的地方。

早在西安成立浐灞區(qū)之前,西安市民對此地的印象只是“臟亂差”。 老陜(人們對當(dāng)?shù)卦∶竦囊环N稱謂)周軍告訴《民生周刊》記者說:“以前,浐灞河兩岸的紡織城及軍工產(chǎn)業(yè)和生活污水直接排入河內(nèi),很多河段垃圾成山,并且很多非法采砂的企業(yè),將河道挖出了大大小小無數(shù)的沙坑,這里的人們都想方設(shè)法搬離這個地方,根本不用說會主動去選擇到這里居住了。”

與上海世博會將園區(qū)地址選在當(dāng)時最為落后的浦江兩岸一樣,西安也將世園會會址大膽地選定在了一塊略顯蒼涼的荒地上。

“當(dāng)時,我們的想法很簡單,如果世園會在那里開,那么這個地方的環(huán)境肯定差不了。”西安市委常委、宣傳部部長王軍接受采訪時反復(fù)提到前后的環(huán)境變化。

如今,滿眼綠樹和水系磅礴的浐灞區(qū)已被冠為“生態(tài)區(qū)”,房價從5年前的一千余元直接飆升至七八千元。

“如果沒有這個活動,我們可能還沒有這樣做,或者說沒有這么快,世園會迫使我們必須加快速度,與歷史相比,這兩年我們的速度確實很快。”西安市市政公用局局長雷英杰說。

高速的發(fā)展成為游客們的主要感官印象。從西安火車站出發(fā)經(jīng)過長樂西路、長樂東路后進(jìn)入東三環(huán)路向北至浐灞生態(tài)區(qū),這條線路成為了乘坐火車來參觀世園會的外地游客的最佳路線。14.9公里的路程里,道路兩旁的樹木移植工程都已完畢,只是多數(shù)都還需要支架扶持和吊瓶“輸液”。

與此同時,市政方在14條直通世園會的公交線路上設(shè)立了專用通道,用顯眼的紅色刷漿而成。積壓多年的普通公交車直接停靠在主干道從而影響后車前行的問題也基本解決,全市內(nèi)公交站點的“停靠港灣”現(xiàn)已都修繕完畢。原來的路面、道沿、井蓋以及路燈在4月28日世園會開園前也都全面維修翻新。“到西安來后,你不會直接到世園會景區(qū)內(nèi)去,道路是人們的第一印象,因此我們的想法就是‘條條道路都是分會場’”,雷英杰說。

與歷史的“古”對應(yīng)的是現(xiàn)代的“新”。西安新城區(qū)正以幾倍于過去的發(fā)展速度進(jìn)行著“造城運動”。隨處可見土木工程的大力興建,一座座商品樓正在借助西安的轉(zhuǎn)型拔地而起,且都冠以“皇家、帝都”及如今的“生態(tài)”名義,價格從5千至1萬多不等。

嚴(yán)群在西安工作了五年,并且是建筑行業(yè),他告訴《民生周刊》記者:“西安的平均收入不高,房價雖然沒有北京、上海那么貴,但是百姓的承受能力可能比這兩座城市也差不了太多。以世園會為例,浐灞這里以后肯定會成為繼‘曲江’之后的又一個‘富人區(qū)’。”

高速造城的背后,其城市的承載力也經(jīng)受著各方面的考驗。“以前開車十分鐘的路,現(xiàn)在基本需要四十分鐘到一個小時”,嚴(yán)群說。

《民生周刊》記者實地體驗,以火車站為頭,一直向南,穿過北大街,途徑鐘樓,到達(dá)南門,全長6.8公里的路程,開車卻需要一個多小時。

來西安參觀世園會的游客多數(shù)都會去老城區(qū)再觀光一番,但在路上等候的時間讓他們煩躁不安。

“南門外的交通擁堵近些年尤為突出,包括東門外也是一樣的情況,為此,我們規(guī)劃正在從朱雀門到文昌門段修建地下通道,用以緩解擁堵”,雷英杰局長表示政府正在一步步解決之中,他說,今年通車的地鐵2號線將會對緩解擁堵起較大作用。

轉(zhuǎn)型中的大手筆

如果你是陜西人或者長期關(guān)注西安這座城市的話,那么你一定會發(fā)現(xiàn),在以文化為主,打造國際化大都市的轉(zhuǎn)變中,西安近些年大手筆不斷。

2003年7月,曲江新區(qū)正式成立,近兩年已基本建設(shè)完成。所處西安東南的地理位置囊括了最著名的大雁塔和曲江園林遺址。規(guī)劃面積約47平方公里,也是西安市第四次城市總體規(guī)劃中城市中心區(qū)的重要組成部分。

而其中最著名的文化項目大唐芙蓉園和大明宮遺址保護(hù)改造項目一度名噪全國,其規(guī)模及投入資金也都在西北城市乃至全國同類項目中名列前茅。雁塔北廣場及大唐不夜城已經(jīng)成為了市民們每晚休閑的最佳去處。

2005年開始舉辦的“歐亞經(jīng)濟(jì)論壇”現(xiàn)已經(jīng)舉辦了三屆,并且其永久會址已經(jīng)常設(shè)浐灞。

此次世園會的舉辦再一次由浐灞加速,帶動整個城市進(jìn)程。其會址占地418公頃,其中水域面積達(dá)188公頃,47個國家參與、109個室外展園及預(yù)計178天的1200萬人參觀都創(chuàng)了世園會歷史之最。

除了大型文化項目外,經(jīng)濟(jì)及民生項目工程也紛紛上馬。今年由國務(wù)院正式批復(fù)的“西安內(nèi)陸港”建設(shè)已經(jīng)破土。資料顯示,西安國際港務(wù)區(qū)位于西安城市東北部,規(guī)劃建設(shè)區(qū)面積44.6平方公里,以西安綜合保稅區(qū)、西安鐵路集裝箱中心站、西安公路港為三大核心平臺為支撐,創(chuàng)造性地構(gòu)造出了“中國國際內(nèi)陸港的模型”,通過港口服務(wù)功能內(nèi)延至內(nèi)陸地區(qū),建設(shè)以生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新型開發(fā)區(qū)。

而“關(guān)中—天水”經(jīng)濟(jì)帶的實施,則是西安作為最具有實力的代表城市,正在打造的以西安為主的城市圈。

西安社科院張永春研究員告訴記者:“歷史上無論長三角地區(qū),還是珠三角地區(qū)都把握住了歷史機(jī)遇,作為歐亞大陸橋上的重點城市,西安這次一定不能有失。”

市內(nèi)地鐵2號線(北客站至韋曲段,南北方向)今年10月將首次開通,整個規(guī)劃涉及6條線路。西安市行政中心的北遷也已經(jīng)全部結(jié)束,一位政府官員告訴《民生周刊》記者;“政府之所以北遷,目的其實很明確,就是要平衡城市的發(fā)展。和北京‘北富南窮’正好相反的西安一直以來呈現(xiàn)出的是南富北亂,西貧東臟。”

“如今,東有浐灞,南有大學(xué)系和大唐系,西有復(fù)古的傳統(tǒng)商業(yè)街區(qū),北再加上政府的遷移,從發(fā)展上會漸漸趨于相對平衡。”

與國際化大都市的差距

“西安是國家確定的繼北京、上海之后的第三個國際化大都市,并且只有這三個,廣州、深圳、武漢都沒有在這個范圍內(nèi)。”西安市政府秘書長張建政告訴記者,“北京是政治中心,上海是經(jīng)濟(jì)中心,而西安要走的就是文化中心”。

事實上,“國際化大都市”這一概念最早由蘇格蘭城市規(guī)劃師格迪斯在1915年提出,后被國際社會普遍采用。盡管一直沒有形成公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn),但幾乎所有的標(biāo)準(zhǔn)都認(rèn)為,國際都市需要具備強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實力、優(yōu)越的地理位置、良好的服務(wù)功能以及對世界和地區(qū)經(jīng)濟(jì)相當(dāng)程度的影響力。

西安厚重的歷史文化積淀是西安市民最引以為豪的驕傲,教育產(chǎn)業(yè)也相當(dāng)發(fā)達(dá),名列全國三甲,卻長期存在留不住人才的現(xiàn)象。香港中國城市研究院副院長王合成告訴《民生周刊》記者說:“長期以來,西安以歷史為傲,也被其歷史所累,市民的思想觀念還是相對保守和錮封,西安的科技創(chuàng)新能力其實不弱,但主要體現(xiàn)在高校方面,市民思想解放得還是不夠。”

西安社科院張永春研究員對這一點也提出了自己的看法:“世園會是一個很好的契機(jī),借這樣一個機(jī)會,政府應(yīng)該著力使‘西安人’向‘國際人’轉(zhuǎn)變。從行為方式、友善的態(tài)度、對國際文化的了解、外語程度、契約精神、人文發(fā)展指數(shù)以及文明禮儀等方面坐實軟實力的提升。”

在一份國內(nèi)媒體的公開報道中,通過城市文化、市民素質(zhì)、城市個性等眾多方面對城市進(jìn)行了一個評比,西安雖然進(jìn)入了前十名,但僅“城市文化”這一項位列第三(前面是北京、上海),而在“城市便捷程度、城市內(nèi)部交通的便捷程度、城市個性及國際化程度”等方面均靠后。

另一份從普通民眾的視角進(jìn)行的國內(nèi)調(diào)查顯示,西安想成為國際化都市還存在的以下10個不足:人口不夠;外籍人口比例不足;人均GDP不足;第三產(chǎn)業(yè)占GDP比率不足;年舉辦國際會議次數(shù)還是較少;公共素質(zhì)較差;世界500強(qiáng)及分支機(jī)構(gòu)設(shè)立不夠;金融業(yè)相對落后;軌道交通客運比重不足50%;空港年吞吐量還是較低。

未來的轉(zhuǎn)型之路

關(guān)于城市的定位從改革開放后期以來一直糾結(jié)著中國各大城市,當(dāng)一個地方做出成績后,總會被行政化地作為標(biāo)本用于其它城市拷貝,從而造成了千城一面的“特色”。

西安這座歷史悠久的古城同樣在城市的定位上經(jīng)歷過很多次的調(diào)整。最早因為擁有不可再生資源提出過“能源基地”,其后因為較好的軍工及制藥等提出過“制造業(yè)之都”等模糊定位。

而“文化西安”的定位其實也已爭論已久。2004年,西安市掀起了一次城市定位的大討論,“當(dāng)時西安市的各級領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)者,甚至市民都參與了討論。”西安市社科院副院長李驪明公開表示,正是經(jīng)歷了那次討論,西安才擺脫了眾多的模糊定位,將城市定位重新落腳于“文化西安”上來。

而對于所謂“古文化”的一面,西安率先打出聞名于世的“世界第八大奇跡—秦始皇陵兵馬俑”,這也是中國對外輸出文化的重要一部分。

而后大唐芙蓉園和大明宮遺址的開發(fā)則重點突出了中國最強(qiáng)盛時期的“唐文化”。

如今最新的名片是以世園會、曲江為主的“環(huán)保生態(tài)”。

對于多張名片的問題,西安市旅游局局長周愛全表示,外籍游客大多僅僅關(guān)注是“古”的還是“今”的,如同埃及的金字塔,我們不會去細(xì)究它是哪個法老留下的一樣。

但也有學(xué)者表示,對于眾多的文化牌,細(xì)分固然好,卻還要有主次,世園會所提倡的環(huán)保、生態(tài)應(yīng)該是一個國際化都市必要的條件,在此基礎(chǔ)上做好自己的核心競爭力才能凸顯城市的個性與張力。

城市定位的問題從改革開放后期一直糾結(jié)著中國各大城市,西安這座古城同樣在城市定位上經(jīng)歷過多次調(diào)整。

□ 編輯 劉文婷 □ 美編 龐 佳