世園會的經濟賬

□ 本刊記者 周 旭

世園會的經濟賬

□ 本刊記者 周 旭

圖/劉堃

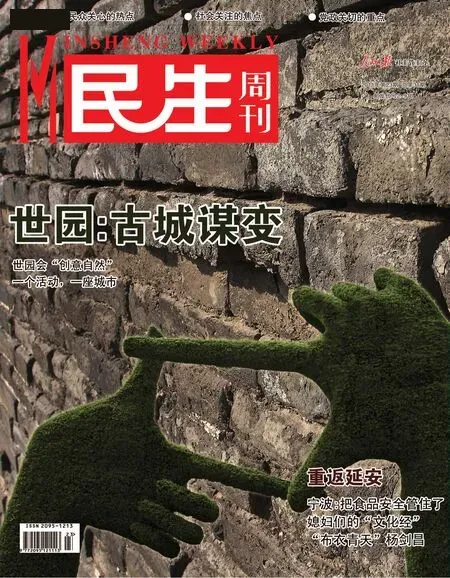

2011年4月28日,為期178天的西安世界園藝博覽會正式開幕。自盛唐就開創了博覽會先河的浐灞之濱、廣運潭上重現了古代港口的繁華和熱鬧。

然而,作為非貿易性的博覽會,這場舉全市之力舉辦的花卉園藝、科技、建筑的盛會將怎樣收回不小的投入?世園會到底有著怎樣的經濟生產力?

助力旅游撬動轉型

西安是一個并不缺乏游客的城市,無論是1000多年建都史留下的諸多古都文化遺址、還是3000多年建城史中孕育的文化氛圍,都極具魅力。

早在2004年,到西安游覽的海外旅游者就突破百萬,位列中西部旅游城市之首,西安早已形成了較為成熟的旅游產業。本次世園會組織方預計會吸引1200萬人次游客,對西安來說,這一數字并不高。

在世園會中采訪,記者發現,對于許多游人來說,世園會并不是他們到西安的唯一旅游項目,甚至不是首選項目。那么,世園會的旅游效益到底體現在哪里?

其實,真正的園藝愛好者、世園粉絲人數并不多,來到西安世園會的人通常都抱有好奇的心態。因為世園會的舉辦顛覆了他們心中西安的形象、陜西的形象、甚至中國西北城市的形象,而生態旅游也正是西安著力打造的又一旅游產品。

西安市旅游局局長周愛全就提出,我們要讓世界看到,西安不僅是古老的,還是現代的,不僅是人文的,還是生態的。在旅游市場細化的時代,只有完善旅游產品結構,才能滿足不同人群的旅游消費需求。

為豐富旅游產品結構,西安在秦嶺北部打造了11個國家級旅游生態公園,但這些旅游產品不足以在國際范圍內形成影響力、吸引力。“世園會讓西安有了世界級的自然類旅游產品,半年后的后世園時代,它就是我們的一個旅游產品。”周愛全希望世園會可以撬動西安生態自然旅游的開發升級,并且借助世園舉辦地浐灞的環境治理,為西安營造大水大綠的旅游環境。

投資自然的經濟回報

在西安,浐灞是一個頗具傳奇色彩的地方。幾度盛衰變遷,生動地展示了自然與人類開發活動的博弈,讓人們看到了投入自然與經濟產出的微妙關系。

古書記載,盛唐天寶年間,唐玄宗曾在浐灞之濱廣運潭舉辦了大規模水運博覽和商品交易會,展示了唐代商貿的發達和水運的暢通,更開啟了世界博覽會的先河。

然而,當工業化、城市化的腳步邁進浐灞時,原來的貿易港口卻因為工業排污、過度采砂成為了西安有名的垃圾場。這里曾經地質災害不斷,建國以來的洪災更是造成逾12億元的經濟損失。

“一分索取,十分報復。”2000年率先提出“萬畝都市森林”計劃的王軍對投資自然有著深刻的認識。2004年,西安市浐灞河綜合治理開發建設管理委員會成立。時任市委常委、雁塔區委書記的王軍,兼任管委會黨組書記、主任。他堅信,大自然不虧人,一分投入,十分回報。

整治工作從2005年開始展開。截至2007年,僅兩年的時間,浐灞就投入30億元,修建污水管線、打通與主城區連接的六個區域出入口,建成5個親水碼頭、4座橡膠壩,通過種植喬木、鋪設草坪完成綠化14萬平方米。2007年9月4日,世園會申辦成功,為建設世園會,浐灞將灞河水引入世園、繼續擴大綠化面積,這才使世園會以現在的面貌出現在世人面前。

從“垃圾圍城”到“世園新城”,浐灞完成了一次由生態重災區向生態示范區的轉身,自身價值也在這種巨大的轉變中激增。“以前這里的地,20萬都沒有人買,現在賣200萬,都有人搶不到。”王軍這樣說道。

與此同時,浐灞對于大型活動的吸引力開始凸顯。2005年,第一屆歐亞經濟論壇在浐灞召開,歐亞經濟論壇至今已舉辦三屆,并在西安設立了永久會址;2007年10月,F1摩托艇世錦賽亞洲首站大獎賽也在浐灞舉辦;2011年,浐灞更是接過臺北花博會的接力棒,舉辦了西安世園會,打造了首屆在中國西北城市舉辦的生態、園藝盛會。

即使在國際活動頻繁舉行、地價快速增值的時候,王軍依然保持著清醒的頭腦。在西安,浐灞的優勢就在于生態環境,而對環境的過度開發往往得不償失。王軍希望,做一個“有愛心負責任的建設者”,浐灞的開發、建設建立在尊重自然的基礎上。盡管地價很高,他只在水面一側開發建設用地,另一側則保留濕地。涵養良好的生態環境,守住了浐灞最大的財富,也保護好了這條財運線。

“世園會讓西安有了世界級的自然類旅游產品,半年后的后世園時代,它就是我們的一個旅游產品。”

輻射五省,示范西部

世園會對于中國許多城市并不陌生。早在1999年,昆明就成為中國最早舉辦世園會的城市。此后,在2006年和2010年,沈陽、臺北分別舉辦了世園會和花博會。在今年西安世園會之后,青島、唐山還將接過世園會的接力棒。

隨著低碳、和諧的理念在世界文明中的持續升溫,世園會的經濟帶動作用不可小覷,舉辦世園會也成為世界各國、諸多城市的愿望。作為首個在中國西部舉辦的生態、園藝博覽會,世園會的影響早已走出了西安,輻射到了西部五省。

西安市社會科學院研究員張永春認為,西安世園會最直接的影響就是促進經濟倍增。世園會的日平均游人達到7萬,最高一天接近14萬,其中50%都不是本地人,他們的住宿、餐飲會直接拉動現代服務業。產業比重的變動也符合“十二五”提出的轉變經濟發展方式,提高消費對經濟增長的貢獻率。

對于西北五省來講,更深層次的示范效應是世園會帶動的綠色GDP。張永春解釋道,綠色GDP實際上是通過世園打造的生態環境,由此產生的經濟效益。也就是通過創造一種優美的工作、生活環境,吸引外商來投資。“看似政府將錢投入到環境建設中,實際上獲得了更多的經濟收益,并且是長久可持續的效益。”這對于西北地區的經濟轉型具有啟示意義。

從社會學角度看,西安世園會還會使國人的社會心理觀念產生重要轉變。“過去,人們總認為西部是黃天厚土,現在可以看到西部有青山綠水的城市。” 張永春說。

西安世園會倡導的綠色引領時尚,從表面上看會在價值觀上對西北五省帶來影響,然而進入到經濟領域,環保、節能、低碳的生活方式與西部長久以來依托能源優勢發展的道路產生碰撞,將讓西部反思對能源的依賴和消耗。西安的航空航天、高新科技也會為西部發展提供另一種重要思路。

此外,張永春還指出,舉辦世園會這種國際性大型博覽會,將讓人們再次審視西安這個曾作為地理樞紐的城市。傳承絲綢之路的起點,繼續發揮隴海線承東啟西的橋頭堡作用,西安可以在日后承擔更多的國際活動,也為西部帶來更多的經濟機遇。

2009年國家發改委發布了《關中——天水經濟區發展規劃》,規劃針對我國西部地區經濟基礎好、自然條件優越、人文歷史深厚、發展潛力較大的陜西、甘肅地區提出了發展要求。其中著重提出加強生態環境保護與建設,推進資源綜合利用,著力建設資源節約型、環境友好型經濟區。

張永春表示,此次西安世園會的舉辦就可以讓西北五省甚至西部12省看到,只要目標明確、齊心協力,在生態上給出一定的投入支持,就能夠辦成這種響當當的國際活動。西安世園會增強了西部城市的信心,也會對其他西部城市的發展產生巨大的推動作用。

□ 編輯 劉文婷 □ 美編 龐 佳