媳婦們的“文化經”

□ 本刊記者 高波濤

媳婦們的“文化經”

□ 本刊記者 高波濤

為探索農村文化事業發展“最后一公里”的可行之路,本刊上期報道了北京市延慶縣利用大學生“村官”各自具有特長的優勢,讓其在文化方面大展身手,有效提升了農村文化設施的使用率。但是,大學生“村官”一般會在兩年后離任,又帶來了農村文化建設的延續性問題。該縣大榆樹鎮培養“村級文化資源管理員”的做法,不失為一條探索農村文化事業持續發展的可行之路。

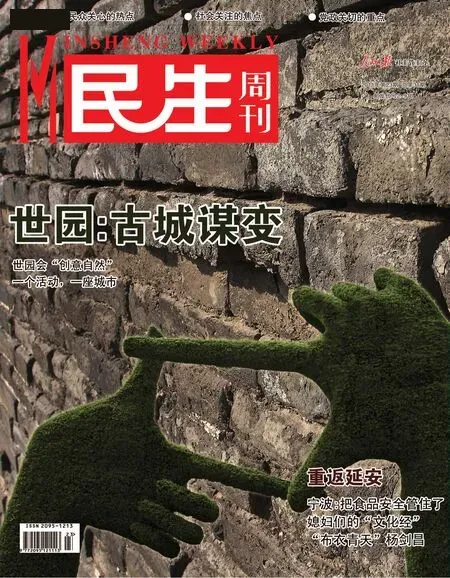

北京延慶大榆樹鎮西杏園村秧歌隊參加農民風采展示匯演。圖/趙敦

張榮杰怎么也沒想到,自從婚后不在城里打工,自己能成為“村級文化資源管理員”,掌管全村那些“文化”事,“還有工資可領”。張榮杰笑著告訴記者。

“一個月平均500元,你不嫌少?”記者問。“總比在家閑著強,我感覺最主要的是有意義。”張榮杰合攏嘴,認真地答道。

孩子們的高興事

作為北京市延慶縣大榆樹鎮北紅門村的“文化資源管理員”,張榮杰掌管著村里的益民書屋、黨員電教室、數字影廳、健身廣場等。

“進書屋的第一眼,我才發現那些書都還原封未動。”張榮杰說,“上崗之前,鎮里已經對我們進行了專業培訓,我要做的第一件事就是把這些書分類整理。”

于是,種植的、養生的、文化的、兒童的等等一系列書籍全都冒了出來。在告知村民書屋開張的消息后,她把自己的電話號碼貼到了門上:“想借書,隨時找我。”

“以前不愛到這兒溜達,后來無意中進來看看后發現,好書確實不少,有指導種植的,有文學小說,現在沒事了我就過來,尋摸自己愛看的書。”村民王大伯告訴記者。

書屋不僅方便了大人,那些唧唧喳喳的孩子們也在放學之后涌進書屋。

“其實,有些兒童書里會附贈些小貼畫,很多孩子都是沖這個來的。”明白了孩子的意圖,張榮杰也有了自己的“計謀”。她把書里的小貼畫提前都找了出來,來借書的孩子要畫一張畫才能借走。張榮杰指著墻上的貼畫告訴記者,那些都是孩子們畫的。

“后來有的家長發現孩子還有這項天賦,把孩子送到繪畫班里接受專業教育。”張榮杰補充道。

“現在,幾乎每天都能借出幾本。”張榮杰略顯自豪地笑著。

外來媳婦本地“經”

同樣,作為大榆樹鎮高廟屯村的束忠琴,也在做著有“意義”的事。

“我是安徽人,這里很多習俗都不懂。”束忠琴略顯羞澀地告訴記者。

“先不說習俗不懂,作為‘外來的媳婦’能管得了全村的‘文化’事嗎?”記者問道。

束忠琴沒有回答,而是給記者講起了村里事。“去年,縣里組織舞蹈大賽,各村都要派隊參加。”這可愁壞把她了,村里不僅沒有演出隊、文化隊等,自己也沒參加過比賽。

有人告訴她村里的李秋香很愛跳舞,而且經常上縣城去跳舞。得到這一消息后,她急忙找到了李秋香。“咱村打算成立秧歌隊,鎮上會派老師指導,你來參加吧”。在她說明來意后,李秋香爽快答應了。

偌大的數字影廳就成了她們唱歌跳舞的陣地。束忠琴告訴記者,“那么大地方,閑著也是閑著,我就給利用了。”說完爽快地笑著。

“有人來?”記者問。

“廣播的第一天,40、50人呢,可第二天,全都跑了。”束忠琴也止住了笑。“動作多,難度大,看的比跳的多,”這下子讓她措手不及。

“我是南方人,秧歌我都沒見過,我都能學,她們為什么要怕呢?”帶著這個邏輯,她說服了大娘、二嬸……只要沾親的,她都爭取讓她們參加。

舞蹈隊在城里拿了個第二名,村里轟動了。那些農村的婦女們告訴記者,“化完妝,在臺上表揚,感覺簡直比新媳婦都美。”

束忠琴表示,隨著文化生活的不斷豐富,村民的生活習慣都在改變著。過去村民下地回家,吃過飯不是在街頭閑話,就是睡覺。如今,每晚上都要聚在數字影廳或者文化大院唱歌、跳舞、搞活動。有的村民為了不讓自己一身臭汗影響一起活動村民的情趣,換洗衣服勤了,每天干活回來都知道沖澡再來,有的婦女還要打扮一下才出來。

“這才是村里健康的文明生活方式”,束忠琴干脆地說道。

活動越來越多,村民也越來越積極。記者同樣拋出每月掙500元錢,這樣費勁耗時,值嗎?束忠琴給出了和張榮杰同樣的答案:“掙多少錢不是最重要的,關鍵做這些事我感覺有意義。”

“有意義”的事

“有意義”的事也是郝建云的一個想法。作為大榆樹鎮宣傳委員,她2009年對該鎮下屬25個村的調研中發現,近年來,在新農村建設過程中,各級政府送數字影廳、益民書屋、棋牌室、文化活動站等文化設施不少,很多卻成了村里的“擺設”。

“文化設施利用不起來,農村的文化事業發展就會滯后。”如何利用起來,發揮文化實施真正的作用,郝建云將調研報告匯報給鎮里。經鎮里研究決定,在農村招聘“村級文化資源管理員”專職隊伍,以求破解之道。郝建云明白,只有讓他們做些“有意義”的事,才能把文化設施充分利用起來。

郝建云說,“高中以上學歷,年齡18—40歲,常住農村,熱愛文化事業,是首要標準。政府給提供的‘工資’,以補貼形式發放,每人月均500元。”

“這么低的補助,會有人做嗎?”記者提出疑問。“我們選擇的年齡段多是那些家里有事無法外出務工的人員,給他們提供這個平臺相當于多了一份收入,另外鎮里會不定期對他們免費做些培訓指導,教一些技術知識。到現在為止沒有一個不干的。”郝建云回答到。

“沒有人不干,不能證明就能干好啊?”記者仍然保持懷疑態度。

“建章立制,首先肯定把責任落實;其次獎優懲罰,激勵創新。重要的還是給他們搭建平臺,拓寬服務。”郝建云回答到。

各村文化資源管理員聯合婦聯、計生等部門,利用現有文化設施,開展農村種養殖技術、技能培訓、娛樂活動等。把單純的文化資源管理升級為培育新型農民的宣傳教育活動,不斷提升農民的綜合素質。各村不僅在重大節日組織活動,還積極豐富平時活動。有的組建團隊,有的舉辦書畫筆會,有的開展有獎征文,有的搞廣場演出,各個活動在結合農村實際表演的基礎上,加上原汁原味的自創性,贏得了群眾喜愛。

正視問題謀發展

大榆樹鎮建立起的“村級文化資源管理員” 充分利用起了文化設施,帶動了農村文化事業的發展,但同時也面臨著自身發展的問題。

郝建云告訴記者,“其實你一直追問的補貼資金低,管理員是否愿意干工作,也是他們所面臨的現實問題。大榆樹鎮政府相比較來說還是可以自籌到這部分資金的,而對于大多地方鄉鎮來說,假如建立自己的管理員,資金問題首先有能力解決。”而隨著生活水平和物價的提高,要想穩住這支隊伍,郝建云希望上級相關部門以職定崗、以技定酬,加大農村文化隊伍的扶持力度。

隨著文化資源管理員作用的充分發揮,各村陸續建立了特色的文化團體,但由于大榆樹鎮政府沒有大型文化演出陣地,無法經常性為村級文化活動提供展示平臺,也成了制約村級文化事業發展的“瓶頸”。另外對文化設施的整合利用、及時維修、及時更新也是村級文化事業發展應重視的。

在和記者談到下一步發展時,郝建云表示,政府現在每年拿出5萬元對村級文化資源管理員隊伍進行總結表彰,已經調動了村級文化資源管理員的積極性,穩定了這支隊伍。下一步就是多開展文化活動,不僅僅是要利用文化設施,關鍵是樹立健康和諧的社會風氣,構建文明鄉風。

采訪最后,郝建云告訴記者自己還有一個想法,她想把各村的文化隊整合起來,成立一個文化公司。這樣,對外可以承接業務,又可以多份收入,讓老百姓在娛樂的同時還能得實惠。

郝建云憧憬著自己的計劃。

□ 編輯 崔銀娜 □ 美編 王 迪