蒸壓粉煤灰磚單層砌體房屋在水平作用下的承載力分析

王俊學(xué) 高 娃

(內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010051)

引言。隨著土地資源的緊缺和環(huán)境保護(hù)的要求,在砌體結(jié)構(gòu)房屋中,蒸壓粉煤灰磚在不少地區(qū)逐漸替代燒結(jié)黏土磚,成為砌體結(jié)構(gòu)的主流材料。蒸壓粉煤灰磚砌體的抗壓能力較好,抗剪能力弱于普通黏土磚砌體,需通過加強(qiáng)構(gòu)造措施來保證蒸壓粉煤灰磚砌體結(jié)構(gòu)抗震能力。設(shè)置構(gòu)造柱和圈梁是砌體結(jié)構(gòu)的主要抗震措施,其作用的大小,關(guān)系著墻體承載力計(jì)算和構(gòu)造柱、圈梁的鋼筋用量。砌體房屋有、無構(gòu)造柱和圈梁在水平作用下對比實(shí)驗(yàn),可以反應(yīng)二者的影響關(guān)系,以準(zhǔn)確計(jì)算構(gòu)造柱、圈梁對承載力的貢獻(xiàn)。

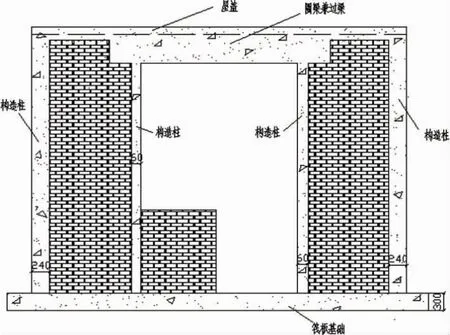

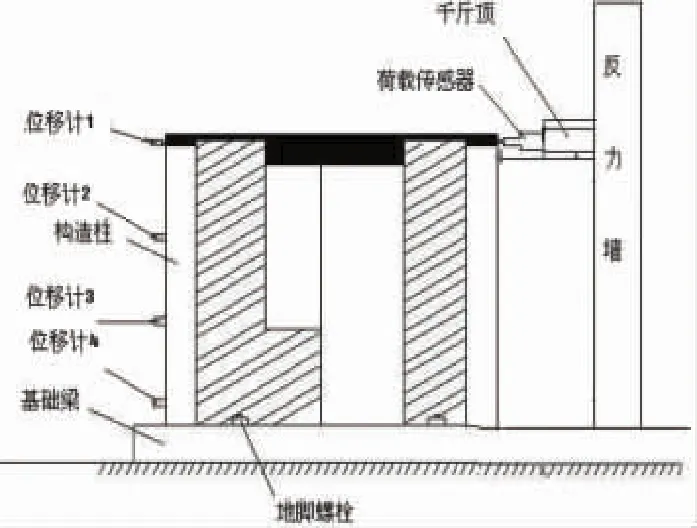

2、試驗(yàn)房屋選型和模型設(shè)計(jì)。蒸壓粉煤灰磚砌體房屋在水平力作用下的受力性能試驗(yàn),選取的房屋類型,需具有一定代表性。兩種房屋實(shí)際高為2.4m,縱向4.5m,橫向3.3m,房屋模型為實(shí)際房屋的75%,即模型高1.8m,縱向3.375 m,橫向2.475m。構(gòu)造柱和圈梁鋼筋采用 10,箍筋采用6,磚采用MU15,砂漿強(qiáng)度采用M15,實(shí)驗(yàn)?zāi)P腿鐖D1所示,試驗(yàn)?zāi)P图虞d設(shè)備的安置如圖2所示(注:門窗洞口位移計(jì)編號分別為1,2,3,4;對稱另一側(cè)面窗洞口位移計(jì)編號分別為A,B,C,D.),模型加載方法如圖3所示。

圖1 試驗(yàn)?zāi)P?/p>

圖2 試驗(yàn)?zāi)P图虞d設(shè)備的安置

圖3 加載方法

圖2

圖3

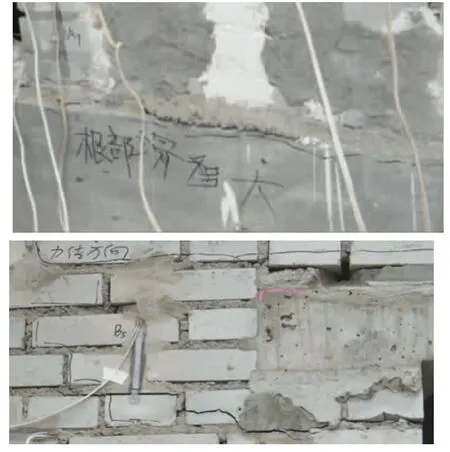

如圖2:開裂荷載130KN,在加載處和窗洞口處出現(xiàn)第一條斜裂縫,且裂縫延伸到窗洞口邊的構(gòu)造柱上;此時(shí)加載點(diǎn)的位移為2.64mm,砌體墻整體與基礎(chǔ)無錯(cuò)位滑移,當(dāng)荷載達(dá)到155KN時(shí)墻體洞口構(gòu)造柱附近出現(xiàn)斷裂通縫,但其周圍磚砌體仍沒出現(xiàn)裂縫。

無構(gòu)造柱和圈梁的蒸壓粉煤灰磚砌體房子破壞特征:

如圖3:開裂荷載30KN,很明顯裂縫寬度較大,承受最大的水平荷載為35KN,相應(yīng)的變形為7.34mm,砌體墻整體與基礎(chǔ)出現(xiàn)錯(cuò)位滑移,最大滑移位移可達(dá)8.45mm,墻體無通縫斷裂,墻體最大裂縫寬度為0.8mm。

由二者對比可知,構(gòu)造柱和圈梁對蒸壓粉煤灰磚砌體房屋的破壞起著極其重要的作用,不僅增大了房屋的開裂荷載,而且限制了裂縫的開展,避免了發(fā)生脆性破壞。所以構(gòu)造柱和圈梁大大增加了蒸壓粉煤灰磚砌體房屋的抗震性能,可以說起到抗震的決定性作用。

3、實(shí)驗(yàn)基本數(shù)據(jù)

3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)P驮诟骷壦胶奢d作用下應(yīng)變

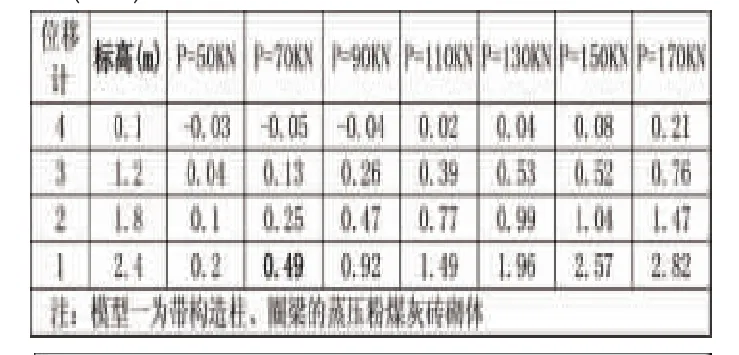

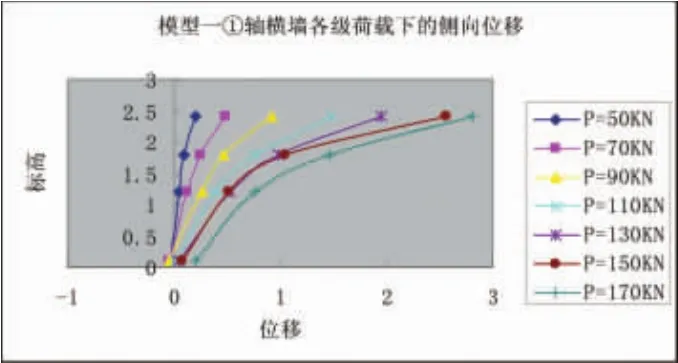

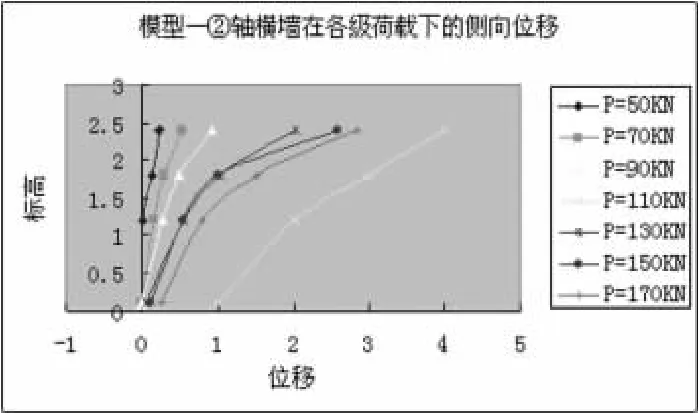

表1~表4為實(shí)驗(yàn)房在各級荷載作用下的側(cè)向位移值,其中墨香一為帶構(gòu)造柱、圈梁的實(shí)驗(yàn)房,模型二未設(shè)構(gòu)造柱、圈梁。①軸橫墻上開有1.125m×1.8m門聯(lián)窗洞口,其中門洞口高度為1.8m,②軸橫墻上開有1.125m×1.125m矩形窗洞口。

表1 模型一①軸橫墻各級荷載下的側(cè)向位移值(mm)

表2 模型一②軸橫墻各級荷載下的側(cè)向位移值(mm)

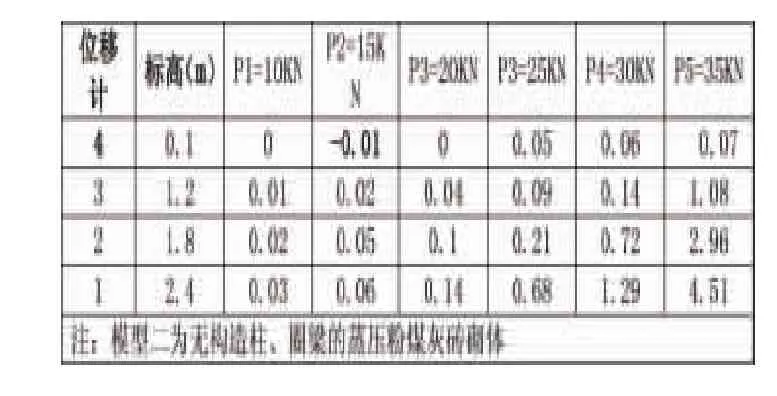

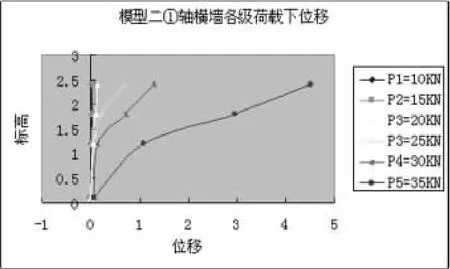

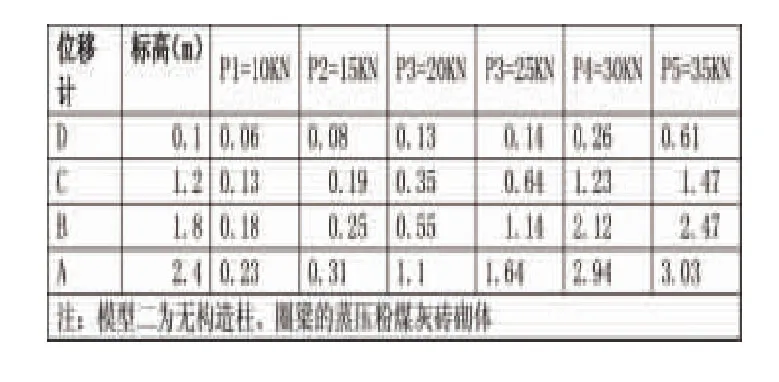

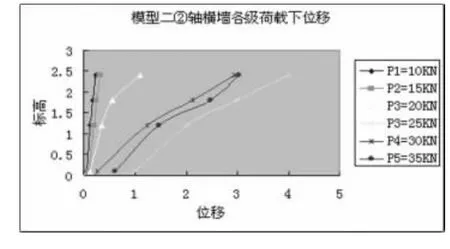

表3 模型二①軸橫墻各級荷載下的側(cè)向位移

表4 模型二②軸橫墻各級荷載下的側(cè)向位移

3.2 各階段荷載

表5是有構(gòu)造柱、圈梁實(shí)驗(yàn)房與無構(gòu)造柱、圈梁實(shí)驗(yàn)房開裂荷載與最大荷載的對比。

表5 各階段荷載比較

4、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析

4.1 位移分析

由位移曲線可以看出:

(1)洞口尺寸不同對墻體側(cè)向位移有一定的影響。實(shí)驗(yàn)房①軸橫墻洞口小于②軸,在相同荷載下①軸橫墻位移大于②軸橫墻,主要是門洞口削弱墻體剛度,使墻體出現(xiàn)小墻肢。 為設(shè)置構(gòu)造柱時(shí),兩者差異較為明顯,設(shè)構(gòu)造柱時(shí)差異較小。說明構(gòu)造柱對提高小墻肢剛度的作用有影響

(2)當(dāng)荷載比較小時(shí),位移呈線性分布,剛度可按材料力學(xué)方法計(jì)算,未設(shè)構(gòu)造柱實(shí)驗(yàn)房,當(dāng)荷載增加至極限荷載的45% 左右,側(cè)向位移明顯增大,表明剛度開始下降,當(dāng)荷載增加至到墻體出現(xiàn)第一批裂縫時(shí),位移迅速增加,剛度明顯退化,此時(shí)的開裂荷載約為極限荷載的86%。設(shè)構(gòu)造柱實(shí)驗(yàn)房,當(dāng)荷載低于極限荷載30%以前,幾乎測不到位移,加載至極限荷載30%以后,側(cè)向位移開始逐漸增加,且呈一定的非線性分布。

4.2 承載力分析

(1)構(gòu)造柱和圈梁對開裂荷載的影響:無構(gòu)造柱和圈梁的蒸壓粉煤灰磚砌體房子開裂荷載30KN,相應(yīng)的位移為1.40mm;帶構(gòu)造柱和圈梁的蒸壓粉煤灰磚砌體房子的開裂荷載140KN,相應(yīng)的變形為2.85mm。構(gòu)造柱和圈梁對蒸壓粉煤灰磚砌體房屋的開裂荷載大小起著極其重要的作用,不僅大大增大了房屋的開裂荷載,而且限制了裂縫的開展,避免了發(fā)生脆性破壞。所以構(gòu)造柱大大增加了蒸壓粉煤灰磚砌體房屋的抗震性能,可以說起到抗震的決定性作用。

(2)對極限荷載影響:無構(gòu)造柱和圈梁的蒸壓粉煤灰磚砌體房子開裂荷載35KN,相應(yīng)的位移為7.34mm;帶構(gòu)造柱和圈梁的蒸壓粉煤灰磚砌體房子的開裂荷載170KN,相應(yīng)的變形為9.76mm。構(gòu)造柱和圈梁對蒸壓粉煤灰磚砌體房屋的破壞起著極其重要的作用,大大增大了房屋的極限荷載,而且從裂縫的發(fā)展寬度來看,前者上部結(jié)構(gòu)與基礎(chǔ)的有很大滑移,后者上部結(jié)構(gòu)與基礎(chǔ)的有無滑移,大大說明了構(gòu)造柱和圈梁在蒸壓粉煤灰轉(zhuǎn)砌體結(jié)構(gòu)中提高房屋結(jié)構(gòu)的整體性和穩(wěn)定性起到不可估量的作用。

[1]建筑抗震試驗(yàn)方法規(guī)程JGJ101-96.

[2]混凝土結(jié)構(gòu)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) GB 50152---92.

[3]施楚賢主編.砌體結(jié)構(gòu)理論與設(shè)計(jì)(第二版).中國建筑工業(yè)出版社.

[4]傅傳國,高娃.砌體結(jié)構(gòu).科學(xué)出版社.

[5]于俊英.建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn).天津大學(xué)出版社.