系統化功能鍛煉對乳腺癌術后放療患者患肢的影響

張萍 趙娜(天津醫科大學附屬腫瘤醫院,天津 300060)

乳腺癌是女性常見的惡性腫瘤,目前常用的治療方法是行乳腺癌改良根治術加綜合治療〔1〕。該術式由于手術創面較大,部分肌肉被切除,肩關節活動受限等原因,極易引起術后患肢功能障礙。我科自2008年1月至2009年10月共收治56例乳腺癌術后進行放療的患者,患者由于術后沒有堅持正確的功能鍛煉,患肢功能缺失或功能恢復不理想,通過護士持續、規范、系統的功能鍛煉指導,使患者患側上肢在上舉、外展、負重等各方面得到恢復,最大限度恢復了正常功能。現將護理體會報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 56例患者均為女性,年齡30~72歲。臨床診斷:Ⅰ期30例,Ⅱ期18例,Ⅲ期7例,Ⅳ期1例。病變全部為單側,其中左側乳腺癌34例,右側乳腺癌22例。行乳腺癌改良根治術44例,保乳術12例。術后時間為4個月至4年。56例乳腺癌患者均為術后腫瘤轉移,需要接受放射治療。

1.2 方法

1.2.1 鍛煉內容 責任護士每日帶領乳腺癌術后患者集體進行系統化功能鍛煉,講解每種運動的重要意義,進行示范性輔導,力求各項動作協調、自然。再根據患者的患肢功能情況及身體耐受性進行個體化鍛煉計劃,有針對性幫助患者盡快達到鍛煉標準。

1.2.1.1 活動指、掌、腕關節 如伸縮、旋轉手指、松握拳、屈腕活動。每天6次,每次10遍。活動肘關節,前臂進行伸屈活動,屈肘運動,旋轉運動,每天6次,每次10 min。

1.2.1.2 上肢旋轉運動 先將患側上肢自然下垂,五指伸直并攏,自身體前方逐漸抬高患肢至最高點。再向身體外側旋轉逐漸回復原位,亦可反方向練習。上肢盡量伸直避免彎曲,動作連貫。

1.2.1.3 手指向上爬墻運動 雙腿稍分開直立于墻前約20 cm,患肢肘部稍彎曲,手掌置于墻上與肩水平同高,用中指、食指、緊貼墻壁,手指盡量達到最高限度,高度至手高舉過頭,直至手臂完全伸直為止,然后手臂再向下移動到原位。每日記錄高度,加強患側肢體抬高功能。

1.2.1.4 上肢后伸運動 患者抬頭挺胸,患側握拳自然下垂,然后盡量向后擺動患肢,回復原位,重復10遍。

1.2.1.5 擴胸運動 屈肘、五指伸直并攏雙手指尖相對,掌握向下置于胸前,雙手向前伸直后向左右兩側平伸并挺胸。

1.2.1.6 負重鍛煉 患者在日常生活中制定提、拉、抬、舉物體的各種負重鍛煉,以增強患側上肢的力量,如雙手平端一只盛水的碗10 min,力求碗中的水不傾斜流出,用一帶把手的礦泉水瓶裝5 kg水,患者提起持續10 min,鍛煉目的為增強患側上肢力量。

2 結果

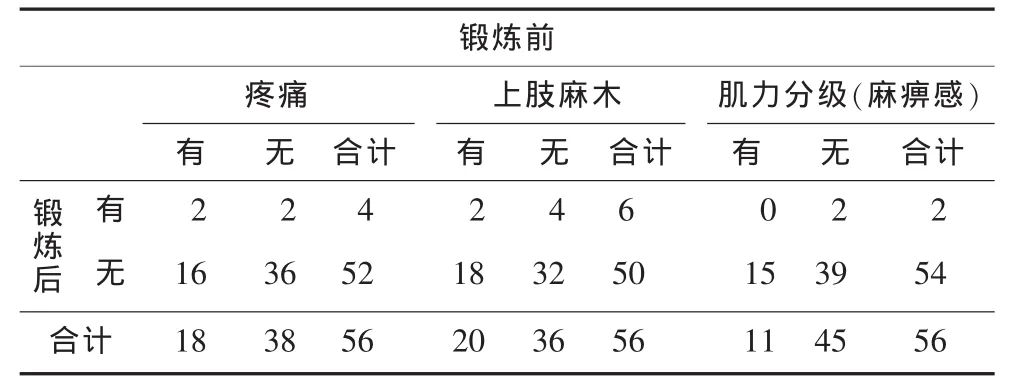

通過對56例乳腺癌術后患者患側上肢持續、規范、系統的功能鍛煉指導,使患側上肢功能得到恢復。疼痛、上肢麻木及肌肉麻痹情況有所減輕(P<0.01),見表 1。

表1 乳腺癌術后患側上肢功能鍛煉前、后的效果比較

鍛煉前疼痛發生率=0.32,鍛煉后疼痛發生率=0.07,鍛煉前后疼痛情況的比較:χ2=9.39 P<0.005鍛煉后疼痛發生率僅為鍛煉前的21.8%。

鍛煉前上肢麻木發生率=0.36,鍛煉后上肢麻木發生率=0.11,鍛煉前后上肢麻木情況的比較:χ2=7.68 P<0.01,鍛煉后上肢麻木發生率僅為鍛煉前的30.6%。

鍛煉前肌力分級麻木感發生率=0.27,鍛煉后肌力分級麻木感發生率=0.036鍛煉前后肌力分級麻木感情況的比較:χ2=8.47 P<0.005鍛煉后肌力分級麻木感發生率僅為鍛煉前的13.3%。

3 討論

3.1 系統化功能鍛煉 乳腺癌根治術不僅切除乳腺,還切除了腫瘤周圍皮膚、脂肪組織、相關神經、血管、淋巴結。術后由于腋下、胸壁疤痕形成,嚴重影響了患側上肢的活動,如果不堅持功能鍛煉可出現廢用綜合征的危險〔2〕,也將嚴重影響放射治療的效果。通過對56例乳腺癌術后患者患側上肢持續、規范、系統的功能鍛煉指導,使患側上肢疼痛、麻木及肌肉麻痹情況有所減輕,使上肢及肩關節的活動范圍最大限度恢復正常功能,提高了生活質量,同時保證了放射治療能夠順利完成。

3.2 酌情給予個體化功能鍛煉 由于患者術式不同,患肢功能鍛煉的基礎和接受程度不同,所以患肢功能鍛煉程度也不相同。護士要根據個體情況及時調整及制定功能鍛煉計劃,講述鍛煉步驟和方法,如部分患者歪頭摸耳或頜下摸耳姿勢錯誤、力度偏差等,可給予示教進行糾正〔3〕。對于手術創傷大及高齡患者的功能鍛煉要循序漸進,以不感到疲勞為宜,避免患側上肢過度勞累和下垂過久,引起肢體腫脹。指導患者抬高患肢借重力作用減輕或預防水腫。放療患者放療期間照射野部位皮膚有一定程度受損,會影響患肢活動,動作的伸展幅度會下降,一般選在患者放療后精力充沛時進行功能鍛煉。

〔1〕 侯軍.乳腺癌改良根治術后行上肢功能鍛煉 50例[J].中國鄉村醫藥雜志,2009,16(7):36

〔2〕 王娟麗.乳腺術后康復護理及功能鍛煉[J].基礎醫學論壇,2008,12(9):272

〔3〕 龐永慧,茅傳蘭.乳腺癌患者術后上肢功能鍛煉的研究進展[J].護理實踐與研究,20096(5):91

(2010-04-14收稿,2010-12-27 修回)