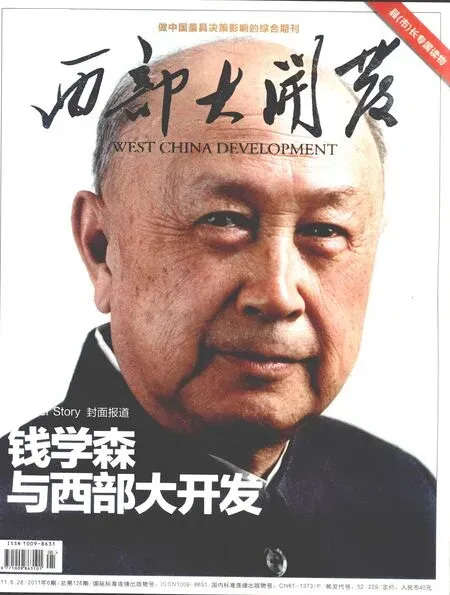

錢(qián)學(xué)森與西部大開(kāi)發(fā)

“為什么我們的學(xué)校總是培養(yǎng)不出杰出人才?”

“錢(qián)學(xué)森之問(wèn)”,讓溫家寶總理等國(guó)家決策者開(kāi)始思考我國(guó)現(xiàn)代教育機(jī)制上所存在的問(wèn)題。

錢(qián)學(xué)森提出的“創(chuàng)建農(nóng)業(yè)型的知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)”之思想,是否能破解中國(guó)農(nóng)村發(fā)展難題?

又將給從事西部大開(kāi)發(fā)的決策者提供哪些啟迪呢?

編者按:

今年是錢(qián)學(xué)森先生誕辰100周年,也是國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略第二個(gè)“十年”的第一年。過(guò)去的十年,西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展——不少地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度,令國(guó)際社會(huì)刮目相看。尤其錢(qián)老生前關(guān)心的內(nèi)蒙古鄂爾多斯、陜西榆林等區(qū)域,20%左右的GDP年增長(zhǎng)率連年保持。

這些驕人的數(shù)字,卻沒(méi)有讓更廣大的西部農(nóng)民真正富裕起來(lái)。如何讓GDP大幅增長(zhǎng)與廣大農(nóng)民等低收入群體的收入同步增長(zhǎng)?經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式如何轉(zhuǎn)型與轉(zhuǎn)變?這些問(wèn)題擺在了區(qū)域決策者的案頭。西部如何進(jìn)一步開(kāi)發(fā),國(guó)家“十二五”規(guī)劃中已經(jīng)給我們指明方向。三十年前錢(qián)學(xué)森教授的一些思路,恰好與國(guó)家規(guī)劃要求不謀而合。

“為什么我們的學(xué)校總是培養(yǎng)不出杰出人才?”這句著名的“錢(qián)學(xué)森之問(wèn)”,讓溫家寶總理等國(guó)家決策者開(kāi)始思考我國(guó)現(xiàn)代教育機(jī)制上所存在的問(wèn)題。而錢(qián)老提出的“創(chuàng)建農(nóng)業(yè)型的知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)”,是否會(huì)再能為破解農(nóng)村發(fā)展難題,給西部開(kāi)發(fā)決策者提供某些啟迪呢?

新華社原社長(zhǎng)、現(xiàn)任全國(guó)政協(xié)民族和宗教委員會(huì)主任田聰明同志,一貫推崇錢(qián)老的西部開(kāi)發(fā)思想。錢(qián)老生前指導(dǎo)過(guò)的內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等西部省區(qū)的“沙產(chǎn)業(yè)”、“草產(chǎn)業(yè)”,他一直關(guān)注著。內(nèi)蒙古政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任郝誠(chéng)之同志,更是錢(qián)學(xué)森西部開(kāi)發(fā)思想的實(shí)踐者,三十年中,他時(shí)刻關(guān)注著內(nèi)蒙古的“沙”和“草”,并用錢(qián)老的思想來(lái)指導(dǎo)一些公司開(kāi)發(fā)“沙產(chǎn)業(yè)”、“草產(chǎn)業(yè)”,不僅保護(hù)了生態(tài)環(huán)境,還提升了農(nóng)牧民的經(jīng)濟(jì)收入。本刊為此專門(mén)向田聰明、郝誠(chéng)之約稿,特別推出封面報(bào)道《錢(qián)學(xué)森與西部大開(kāi)發(fā)》,試圖為讀者朋友梳理出一條清晰的“錢(qián)學(xué)森西部開(kāi)發(fā)思想”。

策劃:衛(wèi)思宇 執(zhí)行:張義學(xué)