北京再均衡

鄧聿文

必須在非均衡發展的背景下考慮北京的城市規劃和人口控制問題,采取相應對策。在控制人口的指導思想上,要擯棄“畢其功于一役”的想法和計劃經濟的思想。

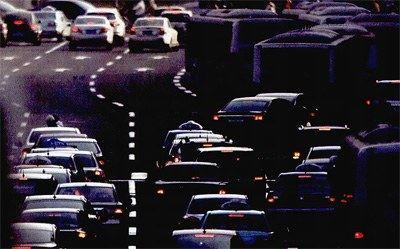

北京的交通擁堵久治不愈,已成為一個嚴重影響社會經濟發展的問題。最近,北京又出臺了一套治堵新政,實行比過去更為嚴厲的措施,效果如何,尚待觀察。考察北京這些年來的治堵舉措,效果之所以不彰,主要是陷入了為治堵而治堵的誤區,沒有與解決人口膨脹問題和改變城市功能及規劃結合起來,統籌考慮,綜合治理。也就是說,要解決北京的擁堵問題,首先需要解決北京包括人口在內的城市規劃和功能布局等問題,合理配置北京的公共資源,統籌好北京與周邊省市的發展。

主因

毫無疑問,北京擁堵的一個重要原因是人口的過快增長。北京迄今的常住人口和流動人口加起來已經超過2000萬,而且主要集中在城八區(現為城六區)。以北京的水資源是無法長期承載這么巨大的人口規模的。顯然,不解決北京人口的膨脹問題,擁堵問題最終無法解決。

改革開放以來,北京在其人口總量的擴張中,共制定了3個人口規劃,分別是1983、1993和2005年的人口規劃。1983年的人口規劃提出2000年全市常住人口控制在1000萬人左右,但到1986年,全市總人口就增至1000萬,比規劃年限提早將近15年;1993年的規劃提出2010年城市人口規模為1250萬人,但到2003年,全市實際常住人口達到1456萬,提前7年實現目標。2005年的人口規劃提出到“十一五”末,把全市常住人口控制在1625萬,到2020年,常住人口控制在1800萬,這是經過國務院批準的遠景人口控制目標。而根據一些研究,北京的資源所能承載的人口極限為1700萬。

北京人口規劃的屢屢被突破,有著人口規劃本身的不科學性在內。例如,前兩次規劃因缺乏指導性,使城市建設超越規劃范圍而出現了無序蔓延的狀況。但人口規劃本身的不科學,其背后又是因為北京的城市功能定位及規劃問題,后者至少部分決定了前者。北京的城市功能定位和發展思路一直不是很清晰。

縱觀世界,除少數國家外,首都的功能定位相對單純,主要是政治和文化中心,或者再加上一個教育,產業的發展一般是圍繞這個定位和功能來布局的。北京在解放前,一直是個消費城市,解放后一直到改革開放前,著力于發展鋼鐵等現代工業。改革后特別是最近10多年,北京除傳統的產業外(現在首鋼已經遷移到河北),主要是大力發展電子信息、生物科技等所謂的新興產業、物流業、金融業、文化傳媒產業以及汽車工業等。總而言之,北京企圖成為一個集多重中心于一身的城市,北京的實際目標是要把自己打造成一個全能型的國際大都會。而產業的發展和擴張是需要相應人口、土地和資源作支撐的。這就是北京的城建規模越來越大的根源所在。

這里需要說明的是,北京的全能城市功能定位可能并不是有意識地在城市規劃中明確提出來的,例如,為解決主城區的人口膨脹,北京這些年在周邊的城鄉結合部建設了10多個大型居住區,每個區的人口都高達10幾、20萬,相當于一個小城的人口規模。按照城市規劃的“職住平衡”原則,像這樣大型的居住區一般都需要相應的產業支撐,以解決區內人口的就業問題。此外,還需要配套交通、供水、供電、供氣等基礎設施建設,以及銀行、郵政、醫院、學校和文化設施等。

但現在,這些大型居住區除水、電、氣、商場、餐飲等配套較完善外,其余的都還欠缺,尤其是優質學校和醫院稀缺。從而導致人們的工作和生活重心還在城區,它們基本起著單一的“睡城”功能,因此,這些地方也就成為北京最著名的堵點。

造成北京擁堵的另一原因——高速公路收費站點的不合理設計。北京有許多通往周邊省市的高速公路,但基本上在進出北京的收費站點周邊交通擁堵,原因就在于,北京城建的擴張速度太快,原先這些收費站點基本是在郊區或城鄉結合部,過往車輛不多,但現在它們甚至更遠的農村地區也變成了城區。由于這些高速公路是以政府還貸的方式修建的,或者已經承包給私人,收費期限一般至少長達二三十年,也就沒有往后移。從而造成過往車輛都往輔路上行駛,致使高峰時段發生擁堵。

非均衡發展戰略

北京之所以有這種四面出擊的城市功能定位和產業布局,根源在于它是首都,是由首都的特殊地位所決定的。世界上的首都很多,為什么其他首都不像北京一樣,什么都想發展?這就必須觸及中國的特殊國情:一是政府在中國比在其他國家起著更重要的作用;二是改革開放以來中國所實行的非均衡發展戰略。

前者不用多講,中國的改革和發展即是在政府主導下推進。本文主要就后者進行分析。區域經濟發展的非均衡性是經濟發展的普遍規律。就中國改革初期的情況來說,除了缺資金、技術、市場以及處于普遍貧困這些共性因素外,各地在自然稟賦、地理區位以及人文特點等方面存在著極大的差異。這一背景決定了中國只能選擇非均衡的發展道路,如果把有限的財力撒芝麻一樣全面鋪開,誰也富裕不了,最后只能是大家都窮。所以,鄧小平在改革初期才會提出,讓一部分人和地區先富起來,通過先富帶動后富,實現共同富裕。

中國的非均衡發展戰略的基本特點是,以經濟效率為目標,以發揮各個地區的比較優勢為出發點,形成了包含區域重點發展、中性發展和結合發展在內的區域非均衡發展戰略模式。最早區域經濟發展的重點在東部沿海地區,后來擴展到沿江重點城市,本世紀初,提出西部大開發,最近幾年,則重點實施東北振興、中部崛起等。

雖然非均衡發展戰略契合中國初級階段的國情,也取得了相當大的成功,但這一戰略也帶來了不少弊端,區域發展差距擴大,貧富懸殊就是其中之一。它也不可避免地反映在北京與周邊省市的關系以及北京內部的發展差距上。因為北京作為首都,無論從哪個角度講,“先行先富”都少不了。

按照區域發展的增長極理論,在某一特定的經濟空間存在著若干經濟中心或極,它會產生類似磁極作用的磁力場。增長極的形成一般是通過具有創新能力的主導企業在某些地區聚集而形成的一個集生產、科技、人才、金融等多種經濟功能于一身的經濟中心。它具有兩方面的效應,一是極化效應,即向心力,在極點地區產生規模經濟效益,增強極點的自我發展能力和競爭能力;另一是擴散效應,即離心力,增長極的生產要素向外圍轉移,對周圍地區產生輻射作用。

同時,非均衡發展戰略對北京自身帶來的也并非都是正面收益。由于北京的磁鐵效應,數量龐大的貧困人口也來到北京,使得北京城市內部各區域和階層之間的貧富差距進一步擴大,城市的教育、醫療、治安、福利保障等面臨一系列巨大壓力。當前,北京的基本公共服務在城鄉、區縣、部門和不同人群之間存在較大的不均衡。

在城市功能定位的層面,核心區、拓展區、發展新區和生態涵養區在教育、衛生、社會保障及公共基礎設施等資源和服務上,表現出明顯的地區差異。一些地區人口素質提高的幅度與其經濟社會發展的客觀要求有著明顯的差距。北京中心區的人口膨脹和交通擁堵就是在這一背景下產生的。

剝離非中樞管理功能

上述分析表明,必須在非均衡發展的背景下考慮北京的城市規劃和人口控制問題,采取相應對策。在控制人口的指導思想上,要擯棄“畢其功于一役”的想法。比如,為控制北京人口過快增長,一些學者曾建議,政府應采用行政的、經濟的手段來限制外來人口流入,如提高生活成本,設置一定的學歷門檻等,這種控制人口的方式本質上是一種計劃經濟的思想,與市場經濟要求人口更加自由地遷徙和流動的歷史趨勢是不相符的,事實上也辦不到。

根據北京的要素稟賦、獨特的歷史文化傳統及現實的資源約束,尤其是北京作為首都所處的特殊地位,決策者可以考慮重點發展與突出同首都中樞管理功能密切相關的產業,而把首都非中樞管理功能分散給周邊其他城市,形成北京發展的擴散效應,惠及周邊地區。例如,河北去年末提出了“環北京經濟帶”概念和規劃,希望發展同北京更緊密的經濟關系,實現兩地的一體化和同城化。若這一規劃真正能得以實現,將能有效緩解北京的人口和交通壓力。但從現在的情況來看,由于兩地巨大的發展差距,北京對河北的這一提議似乎并不熱心。這里涉及打破兩地的行政壁壘和市場樊籬問題,需要中央部門出面協調和推動。

與此同時,在北京內部,也有一個均衡發展的問題,對核心區、拓展區、發展區和生態涵養區有不同的功能定位,發展相應的產業,避免人口過度集中在某幾個區域特別是中心區,因此,需要完善北京周邊的交通等基礎設施建設,特別是對分布于近郊區的幾大居住區,教育、醫療等公共產品的提供和配置必須均衡,以滿足他們對優質教育、優質醫療的需求。只有這樣,才能把人口從中心區疏散出來,解決因為功能失衡、公共服務尤其是優質公共服務欠缺所導致的人口和擁堵問題。

北京的人口膨脹和規劃問題同全國的非均衡發展戰略大有關系,是這一戰略的直接產物和反映。全面均衡發展戰略通過打破長期存在的區域“行政壁壘”,使各種資源流動獲得更加廣闊的市場空間,從而縮小區域發展差距。中國已正式成為全球第二大經濟體,但國民所得還有限,廣大中西部地區還存在很多貧困人口。這些都亟須通過實施更加均衡和公平的發展戰略來解決。2009年以來,國家批準了主要是省域內的多個地方的發展戰略,將它們上升到國家戰略加以政策和資源上的扶持,從地理分布上看,東、中、西部都有,顯示了區域發展戰略的轉向。在“十二五”時期,以均衡發展戰略所體現的共同富裕更是必須提上政策議程,這也是還富于民的需要。通過全面均衡的發展,因發展差距而流向北京的人口勢必大幅減少。

最后值得一提的是,轉變政府職能,減少政府對經濟發展的干預能力,這是一個老問題,但一直以來未得到很好解決。政府職能過大的一個主要表現是代替市場去配置資源。就北京來說,由于政府職能過大,又距離中央各部門近,所以,各種資源優先配置給北京。不削減政府權力,使政府的職能從微觀干預中退出,真正發揮市場在資源配置中的主導作用,要想改變北京產業集中和人口膨脹的現實,很難。