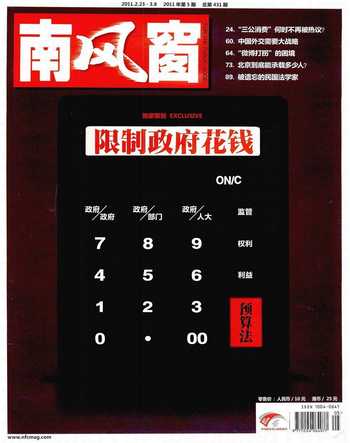

限制政府花錢

《預算法》的修改已經連續兩屆列入“全國人大常委會5年立法規劃”當中,并規定在2010年內至少要進行一次審議。但經過3次推延后,討論再啟動的時間,被推遲到2011年“兩會”之后。為什么《預算法》的修改如此之難?因為預算制度是對財政支出的節制,是對政府權利的限制,使其不能隨意揮動手中的權杖。它更涉及對現行公共資源的重新配置,是各級政府間、政府和部門間、政府和人大間利益權利關系的重構。

“十二五”期間改革的一個重點就是政府轉型,近年對改革在某些領域出現倒退的批評聲不斷,在一些地方,政府權力有擴張的跡象。行政體制改革的推動,需要進行新一輪政府限權。《預算法》如果修改和執行到位,對政府限權的作用將不可限量。也許,正是因為預算制度可以作為行政體制改革的突破口,《預算法》修改起來才更加困難重重。

雖然預算制度一直在改進,但目前中國的預算透明仍處于初級階段,對地方政府來說,預算外收入一度相當于甚至超過預算內收入,成為政府收入的半壁江山,號稱“第二財政”。在過去很長時間,預算外收入都游離于人大和公眾的監管視野之外。人大對于預算草案的審議被認為是“象征性的審議”。從2005年起,各級‘兩會”不再宣讀預算報告,接下來人大代表的討論也不夠充分,每年審議后的10幾處修改,往往只是標點和字眼。

現在的修改稿比現行《預算法》有了一些改進,但政府行政部門在預算過程中仍然權力過大,人大的審批和監督權沒有得到足夠的保障。《預算法》修訂的關鍵就是要看公民以及各級人大在預算過程中的權力和能力能否得到應有的法律保障。

作為規范國家公共財政收支的一部根本大法,《預算法》的修訂歷程曲折,充滿爭議,在時間上一再拖延,凸顯當前改革的復雜性和難度。但中國改革進行到現在,預算制度進行進一步改革是大勢所趨,勢在必行。在新的《預算法》出臺之前,會經過十分激烈的博弈。

策劃:本刊編輯部統籌:楊軍