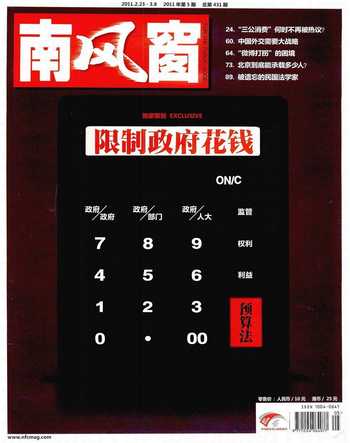

打開預(yù)算的暗箱

鄧淑蓮

目前中國的預(yù)算透明仍處于初級(jí)階段,公TF的預(yù)算信息只占全部預(yù)算信息的極小部分,至少有80%的預(yù)算信息沒有公開。

不可否認(rèn),中國自改革開放以來,政府信息公開,包括預(yù)算信息的公開有了可觀的進(jìn)步。從改革開放前的“法無準(zhǔn)許即保密”的絕對(duì)保密狀態(tài)發(fā)展到如今“法無禁止即公開”、“公開為原則、不公開為例外”的制度化狀態(tài)。2008年5月《中華人民共和國政府信息公開條例》的正式實(shí)施,標(biāo)志著中國政府的信息公開迎來了史無前例的發(fā)展時(shí)代。中央政府每年公布的預(yù)算信息中增加了各種預(yù)算表;廣州市破天荒公布了全部部門預(yù)算;四川省白廟鄉(xiāng)則因公布了完整詳細(xì)的政府預(yù)算而成為史上第一“裸鄉(xiāng)”。

盡管如此,我們不得不承認(rèn)目前中國的預(yù)算透明仍處于初級(jí)階段,即使以較低的標(biāo)準(zhǔn)衡量,也處于極低的水平。可以說,中國的預(yù)算就像在一個(gè)暗箱里,透明度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

公開的與不公開的

公開的預(yù)算信息只占全部預(yù)算信息的極小部分,至少有80%的預(yù)算信息沒有公開。一般而言,公共預(yù)算資金包括三大部分,即用于提供公共產(chǎn)品和服務(wù)、履行政府職能的政府基金,政府受托代管的信托基金(主要成分是社會(huì)保障基金)以及政府運(yùn)用企業(yè)經(jīng)營規(guī)則,像企業(yè)一樣進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)的經(jīng)營性基金(在我國主要是國有企業(yè)基金)。這三塊基金都為公眾所有,其收支及資產(chǎn)負(fù)債信息毫無疑問應(yīng)向公眾說明和公開。但目前在我國,社會(huì)保障基金和國有企業(yè)基金預(yù)算及其執(zhí)行結(jié)果信息基本沒有向立法機(jī)構(gòu)和公眾公開。而政府基金中公開的也只是其中的一部分,即我們經(jīng)常說的預(yù)算內(nèi)資金,主要是稅收。政府每年使用的巨量其他公共資金,包括土地批租收入、債務(wù)資金、各種收費(fèi)等均未列入預(yù)算,更無從談起公開。以2009年為例。

根據(jù)中共中央黨校周天勇教授的研究,2009年我國預(yù)算內(nèi)的財(cái)政收入只有68476.9億元,其中稅收為59514.7億元,其他收費(fèi)等項(xiàng)目為8962.2億元。而在此之外,還有預(yù)算外表內(nèi)收費(fèi)和表外收費(fèi)12999.8億元,社會(huì)保險(xiǎn)金16116億元,土地出讓金收入15910.2億元,探礦權(quán)和采礦權(quán)出讓收入57.35億元,發(fā)行彩票收入1324.79億元。預(yù)算之外的收入占全部財(cái)政收入(共計(jì)114885.04億元)40%多,這里還沒有包括國有企業(yè)收入。也就是說,政府預(yù)算中至少有40%的信息沒有公開,或者沒有以正式的方式公開。

不僅如此,目前我國政府公布的預(yù)算信息只是政府的收支信息。政府的資產(chǎn)負(fù)債信息則沒有公布。政府的資產(chǎn)負(fù)債信息與收支信息一樣重要,也是公共資源的一部分,其所有者是公眾。資產(chǎn)負(fù)債的多少同樣決定著政府提供公共服務(wù)能力的大小。政府的資產(chǎn)負(fù)債包括金融性資產(chǎn)負(fù)債,如債券和非金融性資產(chǎn),如辦公大樓、各種基礎(chǔ)設(shè)施和國有企業(yè)資產(chǎn)等。即使收支信息全部公開,而資產(chǎn)負(fù)債信息的缺失也使公眾及其代表無法完全了解政府,更不用說監(jiān)督和制約政府了。

粗線條的公開

政府公開的預(yù)算信息極為籠統(tǒng),不能為立法機(jī)構(gòu)和公眾提供進(jìn)行預(yù)算決策和預(yù)算監(jiān)督的詳細(xì)信息。政府預(yù)算體現(xiàn)的是一種受托責(zé)任。向公眾及其代表詳細(xì)說明政府履行這種受托責(zé)任的過程及其結(jié)果是公共預(yù)算的必然要求。為使公眾及其代表更好理解政府預(yù)算,政府預(yù)算必須按部門、職能和經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分類。部門分類的目的是向公眾及其代表說明具體是誰在使用公共資金;職能分類告訴公眾及其代表的是資金用在了何處;而經(jīng)濟(jì)分類則是讓公眾及其代表了解公共資金是以何種方式被使用的。

缺少了哪一種分類,公眾及其代表都無法完全了解政府預(yù)算。相應(yīng)地,政府公開的預(yù)算信息也應(yīng)該包括這三類信息。目前,我國各級(jí)政府預(yù)算雖然有上述三種分類,但卻只公布了職能預(yù)算信息,部門預(yù)算信息基本沒有公開,而經(jīng)濟(jì)預(yù)算信息則無任何公開。部門預(yù)算信息比職能預(yù)算信息更為詳細(xì),而經(jīng)濟(jì)預(yù)算信息則是三種預(yù)算信息中最為詳細(xì)的信息。具體一個(gè)部門有多少錢用于人員經(jīng)費(fèi),多少錢用于公用經(jīng)費(fèi)都靠經(jīng)濟(jì)分類信息提供。沒有這類信息,任何人都無法正確判斷每一筆錢政府是否應(yīng)該使用,使用多少是合適的。而這些僅僅是政府基本預(yù)算上的問題。中國政府預(yù)算中的一個(gè)很大比例(至少占全部預(yù)算的40%)是項(xiàng)目預(yù)算。與基本預(yù)算相比,項(xiàng)目預(yù)算的透明度更差。從我們調(diào)查的結(jié)果看,最好的情況是公布了項(xiàng)目預(yù)算總額以及各項(xiàng)目預(yù)算額,至于每一項(xiàng)目中的人員經(jīng)費(fèi)和非人員經(jīng)費(fèi)使用的明細(xì)情況均無法獲得。

公眾被排除在外

預(yù)算過程不公開,公眾幾乎被排除在預(yù)算過程之外,而各級(jí)人代會(huì)也只能有限地參與預(yù)算過程。預(yù)算過程包括預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行和評(píng)估審計(jì)四個(gè)階段。公共預(yù)算要求公眾及其代表全程參與預(yù)算過程,即預(yù)算過程應(yīng)完全向公眾及其代表公開,即在預(yù)算編制階段,政府應(yīng)在開始編制預(yù)算前一個(gè)月公開預(yù)算前報(bào)告,讓公眾了解下一財(cái)政年度政府預(yù)算編制的目標(biāo)和各種參數(shù)及支出的重點(diǎn)。在預(yù)算審批階段,政府的預(yù)算應(yīng)完全向立法部門公開,由立法部門在充分征求公眾意見和進(jìn)行充分討論的基礎(chǔ)上做出預(yù)算決策。在預(yù)算的執(zhí)行階段,政府及其部門應(yīng)定期公開預(yù)算執(zhí)行情況的信息,以便公眾及其代表監(jiān)督。而在預(yù)算的評(píng)估和審計(jì)階段,政府應(yīng)公開整個(gè)財(cái)政年度的預(yù)算收支和資產(chǎn)負(fù)債情況,并由對(duì)民眾負(fù)責(zé)的獨(dú)立審計(jì)部門審計(jì)。

在中國,上述預(yù)算過程四個(gè)階段中除了預(yù)算審批外,編制、執(zhí)行和評(píng)估審計(jì)均由政府部門進(jìn)行,沒有有效的公眾的參與和監(jiān)督機(jī)制與渠道。即使是預(yù)算審批,各級(jí)人大的介入也十分有限。雖然《預(yù)算法》規(guī)定,各級(jí)政府預(yù)算要報(bào)送各級(jí)人大審批,但審批權(quán)中沒有包括預(yù)算修正權(quán)。人大代表葉青認(rèn)為,人大對(duì)于預(yù)算草案的審議近幾年來越來越成為象征性的審議。從2005年起,各級(jí)“兩會(huì)”不再宣讀預(yù)算報(bào)告,接下來人大代表的討論也不夠充分,每年審議后的10幾處修改,多是標(biāo)點(diǎn)和提法。

不僅如此,預(yù)算提交人大審批的時(shí)間安排、人大審批預(yù)算的機(jī)構(gòu)設(shè)置和程序都使得各級(jí)人大失去了審批預(yù)算的能力。加之政府報(bào)送人大的預(yù)算不完整、不詳細(xì),人大作為立法機(jī)構(gòu)的預(yù)算決策權(quán)大打折扣,由此導(dǎo)致每年政府的預(yù)算規(guī)模和結(jié)構(gòu)安排都是政府意志和偏好的體現(xiàn)。

預(yù)算的極不透明為個(gè)別政府部門及官員利用信息優(yōu)勢大肆侵犯公眾利益、謀求集團(tuán)或個(gè)人私利的機(jī)會(huì)主義行為提供了便利條件。公共資金被挪用或?yàn)E用、違背民意的形象工程、奢侈浪費(fèi)的職務(wù)消費(fèi)、貪污腐敗、以權(quán)謀私、中飽私囊等現(xiàn)象,都與預(yù)算不透明、從而缺乏公眾及其代表的有效約束和監(jiān)督密切相關(guān)。

鏈接

國際公認(rèn)的政府預(yù)算透明標(biāo)準(zhǔn):

1公開政府與市場的分工,即政府的職能信息;

2公開政府的組織結(jié)構(gòu)以及各組織的職能;

3及時(shí)、真實(shí)地公開政府的預(yù)算目標(biāo)和預(yù)算編制的依據(jù);

4及時(shí)、真實(shí)、規(guī)范、詳細(xì)地公開政府的全部收支信息;

5預(yù)算過程的公開透明;

6對(duì)預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行充分、詳細(xì)、易懂的說明;

7將預(yù)算信息盡可能包含在較少的文件中,集中在同一地點(diǎn)或網(wǎng)站公開,以盡可能使公眾便利地獲取信息。