11個國外紫花苜蓿新品種的生產(chǎn)適應(yīng)性比較研究

王潔瓊

(洛陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)院,河南 洛陽 471023)

紫花苜蓿Medicago stiva是一種多年生豆科牧草,適應(yīng)性強(qiáng)、草質(zhì)優(yōu)良、適口性好,在國內(nèi)外素有“牧草之王”的美稱,是我國北方主要豆科當(dāng)家草種。目前紫花苜蓿的栽培利用品種繁多,生產(chǎn)性能差異較大[1-6]。近年來,隨著國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,畜牧業(yè)的發(fā)展,苜蓿種植面積逐年擴(kuò)大,并逐步向規(guī)模化、集約化方向發(fā)展,己成為農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整中的一個重要產(chǎn)業(yè),成為推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展與增加農(nóng)民收入的新的增長點(diǎn)。豫西地區(qū)荒山、灘涂、果園面積大,退耕還林還草面積大,草食家畜發(fā)展迅速,而優(yōu)質(zhì)粗飼料匱乏。目前,豫西地區(qū)大多數(shù)苜蓿品種抗逆性、產(chǎn)草量不高,影響其再生產(chǎn)中的推廣使用。因此,引進(jìn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、抗逆性強(qiáng)的紫花苜蓿品種,對豫西地區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和畜牧業(yè)發(fā)展十分必要。自2006年始,筆者連續(xù)3 a對引進(jìn)的12個紫花苜蓿品種在同一環(huán)境條件下的生育期、產(chǎn)草量、葉莖比等方面進(jìn)行研究,以期篩選出適合豫西地區(qū)推廣種植的優(yōu)良品種,為豫西地區(qū)的苜蓿生產(chǎn)提供科學(xué)依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 材料

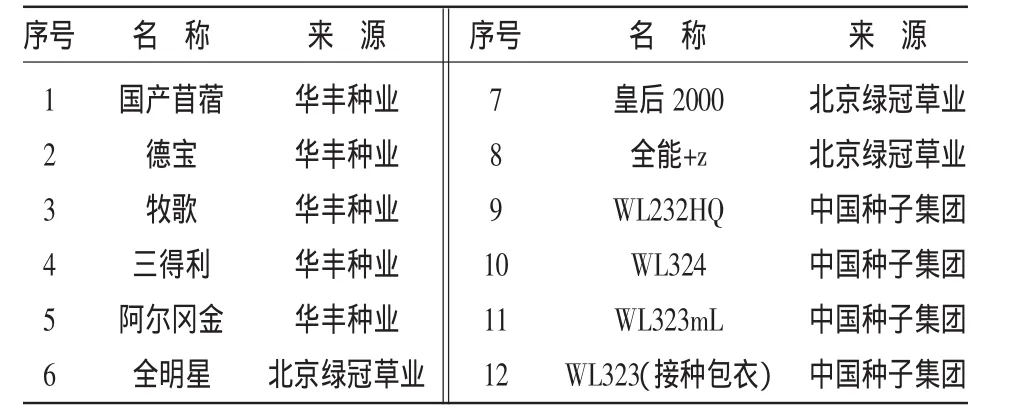

1.1.1 供試材料 供試的紫花苜蓿品種均為從國內(nèi)經(jīng)營優(yōu)質(zhì)牧草的公司引進(jìn),國外11份,國內(nèi)1份,共計12份,詳見表1。

表1 供試苜蓿品種及來源

1.1.2 試驗(yàn)地自然條件及土壤農(nóng)化性狀 試驗(yàn)區(qū)位于洛陽市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所試驗(yàn)田,屬溫帶半濕潤易旱區(qū)。海拔165 m,全年日照時數(shù)2 000~2 600 h,無霜期210~220 d,≥10℃有效年積溫4 100℃,多年平均降水量600 mm左右。

試驗(yàn)地2006年種植前茬為空閑地,土壤為壤土,pH值7.9,有機(jī)質(zhì)1.41%,全N 0.116%,全P 0.120%,全 K 1.61%,堿解 N 93.17 mg/kg,速效 P 13.86 mg/kg,速效 K 109.88 mg/kg。

1.2 試驗(yàn)設(shè)計

供試紫花苜蓿品種12個,3次重復(fù),采用隨機(jī)區(qū)組法設(shè)計。每個小區(qū)長5 m,寬3 m,每區(qū)種植3行,行距0.4 m。每個品種播量均為7.5 kg/hm2,于2006年4月5日人工開溝播種。區(qū)組間留1 m觀察道,試驗(yàn)時間為2006年4月至2008年10月。播種當(dāng)年施基肥,以后適時進(jìn)行除草及病蟲害防治等田間管理,初冬、初春及刈割后進(jìn)行灌溉。以國產(chǎn)苜蓿為對照品種。

1.3 測定項(xiàng)目和方法

1.3.1 物候期觀測 2007年開春第一茬觀測各品種的生育期,主要包括返青期、分枝期、現(xiàn)蕾期、開花期。各生育期的記錄時間以該品種有一半植株到達(dá)各時期為準(zhǔn)。

1.3.2 生物量測定 各品種重復(fù)取樣10株,每次刈割時逐株測定其株高及鮮草產(chǎn)量;刈割后把莖葉分開稱其鮮重,然后進(jìn)行烘干稱其干重,測定干鮮比。第一次刈割同時測定葉莖比。

1.4 數(shù)據(jù)分析方法

試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用Excel進(jìn)行統(tǒng)計處理,并用Excel進(jìn)行制圖,在DPS進(jìn)行方差分析。

2 結(jié)果與分析

2.1 生育期

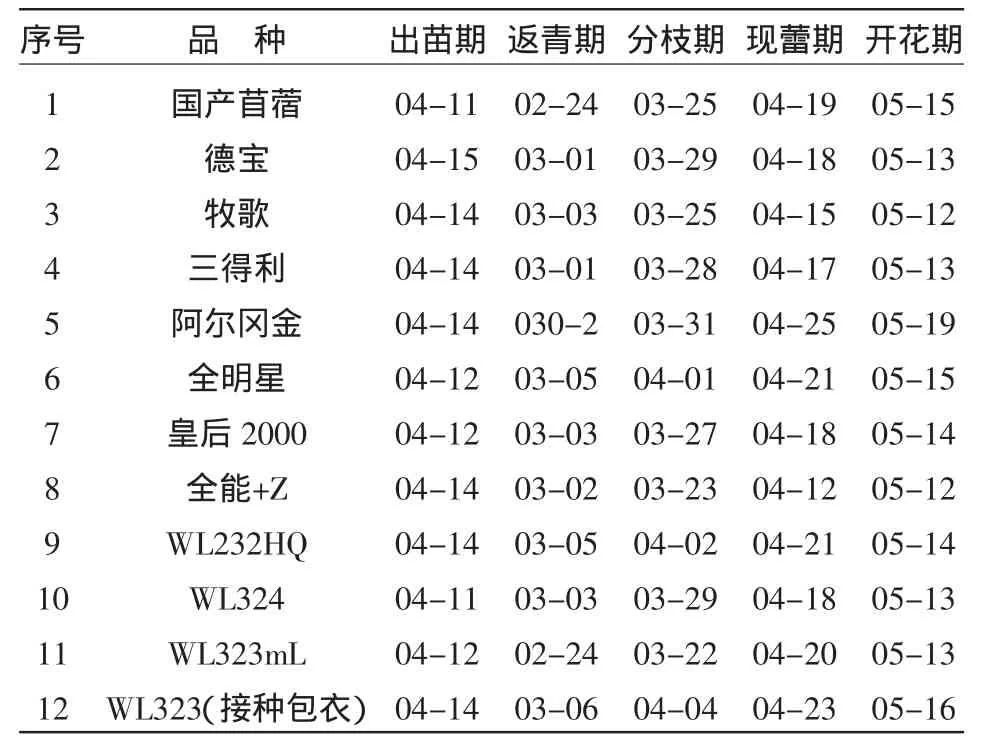

植物在整個生育期的生長受多種因子的影響,可分為兩類,一類為生態(tài)因子(光照、溫度、降雨量、土壤類型、土壤水分狀況等),而另一類則是植物本身的遺傳特性,植物在生育期內(nèi)生長發(fā)育的進(jìn)程動態(tài)是植物自身對外界生態(tài)環(huán)境的適應(yīng)性反應(yīng)。供試品種出苗、返青等物候期列于表2。供試品種均于2006年4月5日播種,4月11至4月15日出苗,牧歌、WL324、WL323 mL出苗比較整齊,幼苗健壯,葉片比較大。2007年觀察了返青期。結(jié)果表明,不同苜蓿品種的返青期、現(xiàn)蕾期有較明顯的差異,國產(chǎn)苜蓿返青最早,WL323(接種包衣)最晚,二者相差10 d;WL323 mL、全能+Z的分枝期最早,WL323(接種包衣)最晚,二者相差 12 d(表2)。不同苜蓿品種在同樣環(huán)境條件下的生育期不同,說明品種之間的遺傳背景差異較大。因此,不同品種的生態(tài)適應(yīng)性也不同。

2.2 產(chǎn)量性狀

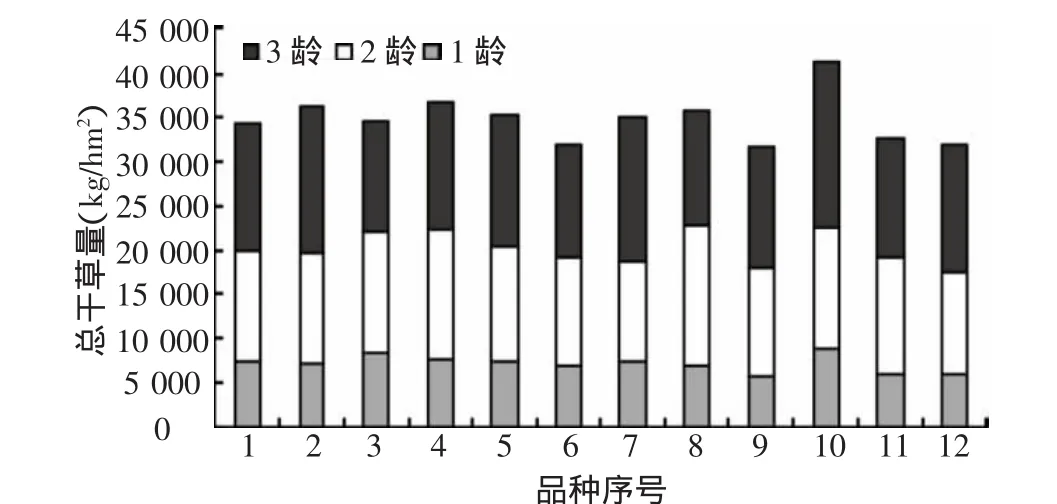

草產(chǎn)量是苜蓿生產(chǎn)能力的重要測試指標(biāo)。要想獲得高而穩(wěn)定的草產(chǎn)量,必須具有高產(chǎn)品種及相應(yīng)的栽培措施和適應(yīng)的環(huán)境條件,而品種特性是決定其生產(chǎn)潛力和適應(yīng)性的主要內(nèi)在因素[7-8]。對草產(chǎn)量進(jìn)行方差分析,從表3可以看出:在0.05水平上,全明星、WL232HQ兩品種顯著低于其他品種,其他品種產(chǎn)量差異不顯著;在0.01水平下,各品種間產(chǎn)量差異不顯著。

表2 供試品種主要生育期 (月-日)

表3 不同苜蓿品種不同年度干草產(chǎn)量比較 (kg/hm2)

3a總干草產(chǎn)量最高和較高的品種為WL324(41 221.05 kg/hm2)和三得利、德寶;總產(chǎn)量最低的為全明星 (29 267.04 kg/hm2) 和 WL232HQ(29 946.12 kg/hm2);其余品種為中等(圖1)。可以看出總產(chǎn)量最高的品種在1~3齡是連續(xù)遞增,表現(xiàn)出高產(chǎn)特性,并且大部分品種在3齡時干物質(zhì)產(chǎn)量達(dá)到最高。而全能+Z干物質(zhì)積累在3齡比2齡低,說明這個品種的生長特性為前期快,后期較慢。

2.3 葉莖比

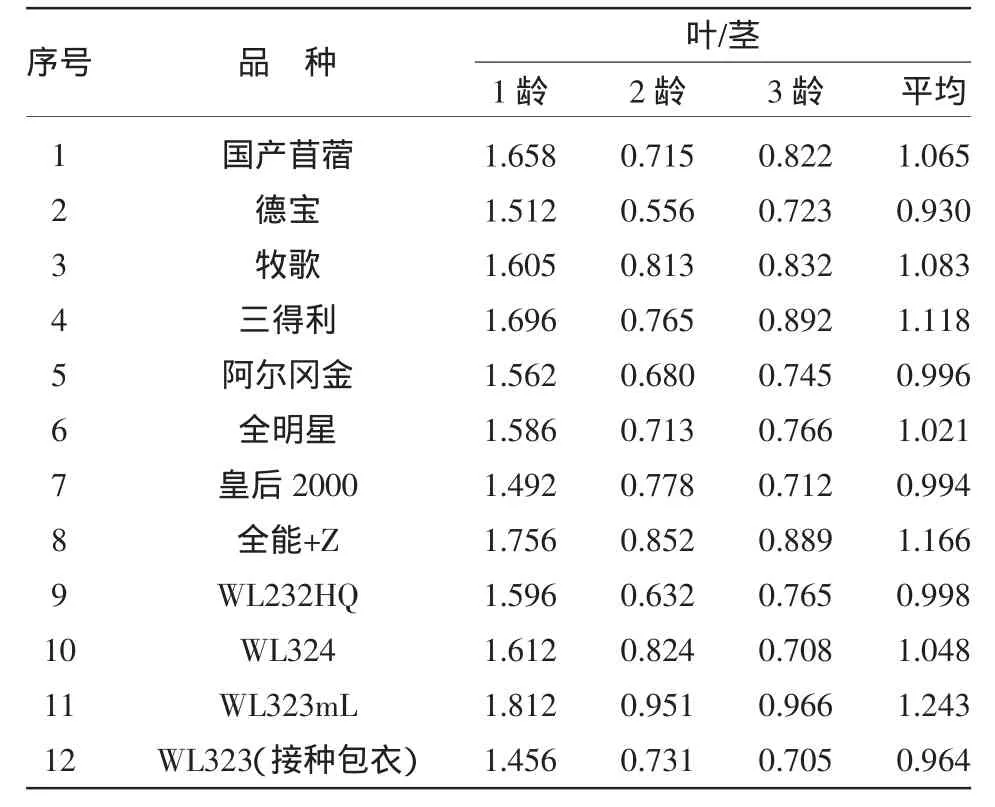

葉莖比是衡量牧草品質(zhì)的一個重要指標(biāo)[7]。苜蓿富有葉片,全株葉片占鮮草產(chǎn)量的一半以上,蛋白質(zhì)含量約為莖的1.5倍,葉量與蛋白質(zhì)呈正相關(guān),且質(zhì)地柔嫩、適口性好、消化率高,因而葉量在很大程度上影響牧草種營養(yǎng)物質(zhì)的含量[8]。從表4可以看出,鮮草的葉莖比在1齡時可達(dá)1.456~1.812,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于高于2~3齡。結(jié)果表明,苜蓿生長前期枝條幼嫩、葉莖比值較高。品種間葉莖比有所不同。最高的品種為WL323 mL,較高為全能+Z和三得利,最低為德寶和WL323(接種包衣),其余品種為中等。

圖1 不同苜蓿品種年際間及3年總干草總量比較

表4 不同苜蓿品種間葉莖比

3 結(jié) 論

(1)不同苜蓿品種的返青期、現(xiàn)蕾期有較明顯的差異,新疆苜蓿返青最早,WL323(接種包衣)返青最晚,二者相差10 d;WL323 mL、全能+Z的分枝期最早,WL323(接種包衣)最晚,二者相差12 d。

(2)連續(xù)3年的試驗(yàn)結(jié)果表明,在豫西氣侯條件下,引進(jìn)的12個品種均能很好地生長。比較起來引進(jìn)的WL324、三得利、德寶綜合性狀突出,干草產(chǎn)量潛力大,再生性強(qiáng),適宜在當(dāng)?shù)卮竺娣e推廣種植。

(3)一般都認(rèn)為,提高苜蓿的品質(zhì)總是與降低其產(chǎn)量聯(lián)系在一起[9-11],造成品質(zhì)好的品種產(chǎn)量低,而在此引進(jìn)的品種中,WL323 mL、三得利不僅產(chǎn)量較高,葉莖比也較高,可以在豫西地區(qū)大面積推廣種植。

[1] 劉 卓,徐安凱.8個紫花苜蓿品種比較試驗(yàn) [J].草業(yè)科學(xué),2009,26(8):118-121.

[2] 耿 慧,徐安凱,劉 卓,等.國內(nèi)外苜蓿品比試驗(yàn)研究[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,(6):2893-2896.

[3] 胡耀高,韓建國,曾照海.當(dāng)前我國苜蓿產(chǎn)業(yè)形勢與建設(shè)任務(wù)[J].北京農(nóng)業(yè),2001,(增刊):2-5.

[4] 陳積山,李錦華,常根柱,等.苜蓿根系形態(tài)結(jié)構(gòu)的分形分析[J].湖南農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,(2):40-42.

[5] 劉 艾,張偉麗.紫花苜蓿WL525在廣州地區(qū)的引種試驗(yàn)[J].廣東農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,37(8):36-38.

[6] 劉 卓,王志鋒,耿 慧,等.15個紫花苜蓿品種抗旱性評價[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2009,37(35):17442-17444.

[7] 周艷春,等.10個紫花苜蓿品種產(chǎn)草量及營養(yǎng)價值比較分析[J].吉林農(nóng)業(yè)科學(xué),2008,33(6):72-73.

[8] 張偉毅,史瑩華,王成章,等.苜蓿草粉及影響其營養(yǎng)價值的因素[J].江西農(nóng)業(yè)學(xué)報,2010,22(1):126-129.

[9] 胡小平,王長發(fā).SAS基礎(chǔ)及統(tǒng)計實(shí)例教程[M].西安:西安地圖出版社,2001.68-69.

[10] 陳 文,李 琦.第二屆中國苜蓿發(fā)展大會論文集 [C].2003.201-203.

[11] 盧欣石,王鐵梅.第二屆中國苜蓿發(fā)展大會論文集 [C].2003.15-20.