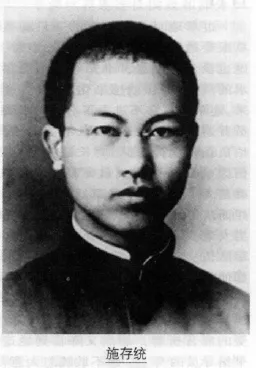

中共早期活動家施存統曲折的革命歷程

○王水湘

施存統,又名施復亮,中共早期活動家,最早的黨員之一,參與了上海、東京共產黨小組的組建。新中國成立后,曾任勞動部副部長等職。

跟隨陳獨秀走上共產主義的革命道路

1898年,施存統出生于浙江金華葉村的一個農家。9歲那年,施存統進了私塾。1917年,他考入浙江第一師范學校。

在浙江一師期間,受新文化運動的影響,施存統和俞秀松、沈端先(即夏衍)等人,于1919年11月1日出版《浙江新潮》周刊。這是浙江第一個受十月革命影響宣傳社會主義思想的陣地。這個刊物的第二期刊出了施存統的《非孝》一文。他在文章中提出:封建的“孝”是一種不自然的、單方面的、不平等的道德,我們應以一種自然的、雙方的、平等的新道德去代替它。

《非孝》發表后,在思想界引起很大反響,受到許多進步師生的贊揚,說它有反抗精神;另一些封建主義的衛道士則視其為 “大逆不道”,“妖言惑眾”,大肆撻伐。《非孝》是五四時期反對儒教理念的重大事件之一,它引起的最后結果是,反動當局查禁了《浙江新潮》,命令學校開除施存統學籍,解聘陳望道等新派教員,甚至還要解除銳意革新的校長經亨頤之職,解散浙江一師。

1920年4月,施存統和俞秀松來到上海,一同在戴季陶的星期評論社做見習事務員。戴季陶當時是比較進步的,他從1919年夏起,就開始介紹俄國革命的狀況,宣傳馬克思主義學說。經戴季陶介紹,施存統認識了當時中國共產主義運動的領軍人物陳獨秀。陳獨秀很欣賞這個寫《非孝》的青年人。在《非孝》發表的當年,他曾寫過《浙江新潮一少年》一文,贊賞施存統所寫的 《非孝》。1920年4月,施存統在上海加入陳獨秀發起成立的 “馬克思主義研究會”,同年6月,又在陳獨秀家商議成立共產黨的事。

施存統當時患了肺病,在戴季陶的資助下,1920年夏,到日本去養病和學習。在日本,他與周佛海組建和發展了東京共產主義小組,并成為中、日社會主義者的“聯絡員”。由于與日共有聯系,1921年12月,施存統與日本一些共產黨員一起被捕,關押10多天后,被日本政府驅逐出境。

1922年初,施存統從日本回國,黨組織派他去整頓、恢復社會主義青年團。1922年5月,中國社會主義青年團第一次全國代表大會召開,施存統當選為第一任團中央書記。在擔任團中央書記期間,他主編過團中央的機關刊物《先驅》報。在完成本職工作的同時,他還孜孜不倦地閱讀和鉆研馬克思主義理論,翻譯了《馬克思學術概要》,編輯《社會經濟叢刊》,傳播和介紹了馬克思主義。1923年,在青年團的第二次全國代表大會上,施存統當選為中央委員,因患嚴重的神經衰弱癥,他力辭團中央的工作,進入被稱為“革命搖籃”的上海大學教書。

施存統雖身在上海大學從事教學工作,但對國內的重大政治事件,仍然密切關注,并能夠站在黨的立場上,以自己慣用的方式,表明態度。他在這一時期,應用馬列主義觀點,寫了大量文章,或支持群眾運動的發展,或歡呼國民革命的興起,或揭露敵對勢力的陰謀,或抨擊大資產階級的謬論,表達了一個共產黨員應有的良知和責任。

宣傳國共合作不遺余力

1926年8月,施存統來到廣州。陳獨秀等推薦施存統擔任中山大學秘書長。那時,施存統還去黃埔軍官學校、廣州農民運動講習所講課。繁忙中,晚上還要抽時間翻譯、寫作。1926年底,他出版了《中國國民黨的組織與訓練》一書。國共合作以來,他宣傳國共兩黨合作不遺余力。施存統在上海、廣州、武漢,在咸寧、嘉魚、新堤一帶,到處演說或寫文章,說明共產黨與國民黨的關系,三民主義與共產主義的關系,要想借此去堅定人們對國共兩黨合作的信心。

施存統也寫過批孫中山的文章,說孫中山全部重要思想,尤其是理想與目的——大同共產社會,只有照唯物史觀才說得通。這是與國民黨右派斗爭的需要。他的這類文章由于共產黨的決定,未曾發表。這種矛盾的出現與中共的策略變化有關。中共中央通告5號(1925年11月25日)規定:“和國民黨右派的斗爭,在宣傳上我們應改變以前態度,變消極的不談三民主義而為積極的解釋三民主義,就是根據國民黨第一次全國代表大會及我們的理解解釋三民主義,目的是鞏固發展國民黨左派的理想。”在解釋三民主義時,“不可多涉理論”,而“要求多舉事實說明離開階級斗爭便無法防止資產階級的妥協,實現民族主義;便無法使資產階級承認節制資本、地主階級承認平均地權,實現民生主義”。

施存統這時也接受了共產國際消極的方面:依靠國民黨左派,自然就不去爭領導權了。共產黨中央、國民黨中央也確有 “刊物及演說均勸人加入國民黨”的指示。

在中山大學很多青年說國民黨不好,缺乏組織訓練,要施存統介紹他們加入共產黨。他“每次都拒絕”,向他們解釋,中國目前革命需要一個強大的國民黨;國民黨有缺點,每個國民黨員都應該負責將它改好,不能取消極態度;再三說明國民黨左派在革命中地位的重要,勸他們做一個左派黨員,團結左派勢力。他的這些觀點在中山大學、武漢中央軍事政治學校及其他地方公開演講過幾次,實質上反映了“兩次革命論”的觀點,是他以后脫黨的認識根源。

悲痛的自白

1927年2月,黨派施存統到武漢,在中央軍事政治學校任教官。夏斗寅叛變,率部迫近武昌(到離武昌20公里的紙坊),“左派首領嚇得面無人色,魂飛天外”。中央軍事政治學校與農民運動講習所的學生組成中央獨立師,由葉挺兼師長,惲代英為黨代表,施存統為政治部主任,隨即“出發前線,指揮一切”。部隊緊急開到紙坊最前線,施存統躍上一個較高的田坎演講,鼓舞士氣。5月10日凌晨,雙方開始激戰,經3小時戰斗,將夏斗寅部擊潰。

獨立師追擊敵人經咸寧、嘉魚、新堤等地,他們在這一帶工作時,施存統看到群眾運動的一些情況,“發現農民運動的幼稚和錯誤”。雖然他認為大部分都是客觀的、必然的,但還是產生了動搖與懷疑。在獨立師回武漢的路上,總政治部主任鄧演達對施存統說,他主張國民黨實行第二次改組,解散共產黨的組織,集中一切革命勢力并確定非資本主義前途的具體綱領。施存統表示很贊成。他寧愿這樣解決而首先退出共產黨。他把鄧演達上述意見告訴陳獨秀,請他提出討論。陳獨秀回答:不能討論。因為無產階級的政黨是一個世界問題,非中國所能解決。

時局急劇變化,同年6月30日,汪精衛害怕共產黨人掌握革命武裝,突然下令取消獨立師番號,調回武漢,恢復學校建制。汪精衛追隨蔣介石叛變革命,共產黨人舉行南昌起義,打響武裝反抗第一槍。8月8日,汪精衛從分共進而清共,他宣布:“如有CP(共產黨)分子,潛伏各級黨部各行政機關,既不退出又不聲明脫離共產黨者,以反革命論。”白色恐怖籠罩著武漢,那時武漢的共產黨“完全是崩壞的狀態,一般同志都在各自逃生,注意到應該如何做,注意到失敗是什么原因,是非常之少的”。

在這種形勢下,施存統在十字路口徘徊。經過7、8兩月苦苦思索,他覺得共產黨前途無望,感受到思想的極大苦悶。施存統曾自稱“篤信馬克思主義”,說過很革命的話,做過很革命的事,因此思想斗爭十分激烈,痛哭了好幾天。白色恐怖如此嚴重,最后他贊成鄧演達“解散共產黨,改組國民黨”的主張以求開脫,并寫了《悲痛的自白》刊登在1927年8月30日的《中央日報》副刊上,聲明脫離共產黨而不退出國民黨。

由于施存統在青年中的威信,他的立場動搖,成了公開脫黨的帶頭羊,一些青年共產黨員隨之登報聲明脫離共產黨。其影響是極惡劣的。惲代英對他進行了嚴厲的批評,同時還說過:“自然那時我們的黨一定要負一部分的政治責任。因為中央的指導機關,乃至我們一般負責同志,都沒有堅決斗爭的勇氣,充分表現出張皇狼狽、棄甲曳兵而走的不堪狀態……”“因為這樣,不但使黨外左派紛紛投降敵人,便是黨內有些小資產階級成分腳跟不穩的人,亦便站不住腳跟了。”

參加 “改組派”,堅持“不罵共產黨”

國民黨公開叛變革命,施存統還想推行國共兩黨的 “黨外合作”。1927年10月,張發奎、黃琪翔電邀施存統去廣東,他只身前往游說張、黃,提出:國共兩黨實行 “黨外合作”、執行三大政策、在廣東釋放共產黨人、反蔣等,以表明粵方繼承孫中山遺志,希望借此挽回危局。但這些建議未被采納,不久施存統就回到上海。

l928年初,施存統邀集志同道合的朋友許德珩、李達、鄧初民、黃松齡、匡亞明等12人(其中有共產黨人)組成“本社”。取名“本社”是“不忘馬克思主義之本”的意思。“本社”的綱領是:反帝反封建反資產階級;解決土地問題;實行三大政策;向非資本主義前途發展;既反對國民黨屠殺政策,也反對共產黨的暴動,幻想走第三條道路。“本社”派一部分人參加第三黨, 其刊物有 《燈塔》、《突擊》、《革命行動》;一部分人參加陳公博主持的革命評論社。李達辦了《現代中國》,鄧初民辦了《雙十》,分頭宣傳他們的政治主張。施存統、許德珩、蕭淑宇(原第三軍政治部主任)都是陳公博《革命評論》的班底。在《革命評論》的鼓吹下,終于成立了“中國國民黨改組同志會”(簡稱 “改組派”)。

施存統、許德珩、陳公博三人相約:不罵共產黨,只能幫共產黨。但陳公博兩次在會上罵共產黨,施存統、許德珩兩次中途退出會場。陳公博說:許、施兩人的思想都相同,他們不肯做共產黨,“同時死也不敢反對共產黨”。“他們還有一種古怪脾氣,每天都要找我長談,很像革命之成功,在于‘談’。如果我沒有工夫和他們談,或談得很短,他們便怫然杜門不出,非行那三顧草廬,不肯輕出隆中的樣子。”陳公博要利用他們寫文章,又要反共,“所以意合而情不投”。從施存統、許德珩來說,不過是想說服陳公博接受他們的政治主張。“國民革命已中墮了,國民黨快腐化了,要拯救國民革命,就必須改組國民黨!”處在國民黨統治下彷徨的青年的呼聲如此強烈,陳公博樂得迎合。施存統在“改組派”內提出“打右不打左”的口號。因為過去自己與共產黨有過七八年的歷史,“不愿因為故意攻擊革命而自己走到反革命的路上去”,對共產黨給他的批評甚至怒罵也表示沉默。

1928年,社會學界又掀起中國社會性質、革命性質的討論。這一年的6月至9月,施存統在《革命評論》、《現代中國》等刊物上連續發表《中國革命的理論問題》、《對于今后革命的意見》、《恢復十三年改組精神》、《第三黨問題》以及《中國革命底性質與其必然發展》等文章,闡發他對當時中國革命理論的見解。他說:中國共產黨現在采取第三國際那一個階級革命的系統,我們從中國現在的經濟條件上來觀察,可以斷定在現在是走不通的。“中國革命只有在孫中山這個國民革命的理論之下,才能完成。”“中國革命是一個——帶有社會主義性的國民革命,適合中國革命的主義是一個——革命的三民主義;領導中國革命實現三民主義的革命黨也只能是一個——以工農及城市小資產階級作基礎的統一的聯合戰線的國民黨。”他后來檢討:“我們當時的主張和行動,在主觀上雖然想要團結一切革命勢力,但在客觀上只是代表小資產階級的中間派運動”;承認“忽略了政黨的階級性,這顯然是一個重大的錯誤”。施存統的理論影響了不少中間群眾。中國共產黨機關報 《布爾什維克》發表了惲代英的《施存統對于中國革命的理論》專文,對施存統脫黨及參加“改組派”所發表的錯誤言論給予嚴正的批評。但同時也指出:“中國共產黨亦不能否認他在歷史上的價值。”

“改組派”、第三黨處在左、右夾攻之中。國民黨方面 《革命論壇》、《革命民眾》等刊物攻擊他們是“一般自命左派的分子”,仍在向共產黨獻殷勤,“趁著大家不知不覺中努力替共產黨張目”,“他們口口聲聲自稱總理的信徒,所發的言論卻完全是共產黨的宗旨”;說《革命評論》不配談革命,而是 “原形畢露的第三黨”,“聯俄不恥于俄,聯共又被拒絕于共,暴動又抓不著民眾……”而共產黨的機關報也對他們提出嚴正批評:“小資產階級不跟著無產階級走,便只有跟著資產階級走。離開無產階級領導,無論左到什么程度,其結果始終不能抵抗資產階級的壓迫而投降過去。”在這種情況下,施存統仍表示“決不愿意攻擊共產黨,更不愿意昧著良心罵他們‘反革命’”。因為當時形勢要求集中主要力量去“批評右傾勢力,攻擊反革命勢力”。

后來,施存統十分痛心這一時期的活動,認為“只替一部分人造成升官發財的機會”。施存統在1932年出版的《中國現代經濟史》自序中,說這部書只算是他研究中國經濟問題的最初成果,“這在一方面可以糾正自己過去對中國經濟問題的最初見解的錯誤,同時亦間接指出過去對中國政治問題見解的錯誤——‘中間道路’底走不通,沒有經濟的根據”。

退入書齋專心從事馬克思主義和革命理論的著譯

《革命評論》出版時,許多青年要求陳公博辦大學。李福林捐款1.5萬元,于是陳公博在上海戈登路租了房子做校舍,開辦了大陸大學。施存統在大陸大學任教。有一次共產黨人搞進步活動,陳公博召集學生訓話,批評共產黨,施存統就不肯上臺演講,及至陳公博大罵共產黨,施存統“變色”先跑了。

“改組派”垮臺后,“本社”成員大多不談政治,各自著書、譯書。李達辦昆侖書店。施存統與許德珩等人組織了“濟難會”,宋慶齡、范文瀾是其中的成員。施存統身在曹營心在漢,心中向往著共產黨。他自思自己的性格和能力不夠做一個革命的政治家,更不配做一個革命的領袖,所以決心做一個“書呆子”,不再參加任何政治活動。于是,他從戰場退到書齋,專心從事馬克思主義和革命理論的著譯。一直到抗戰爆發,他翻譯了 《資本論大綱》、《社會進化論》、《馬克思經濟學底基礎理論》、《蘇聯經濟政策及社會政策》、《辯證法與資本制度》、《現代唯物論》等20余種進步書籍。有的如 《資本論大綱》解放后曾再版。他還著有《社會問題之基礎知識》、《中國現代經濟史》、《日本無產政黨的研究》等書。這些書大多集中在1929年至1933年,其工作毅力是驚人的。在白色恐怖下,這些書常常受到查禁。他所賴以生活的稿費、版稅收入自然很微薄。

“九一八”事變前,施存統到北平的大學講課。“九一八”的炮聲,讓已經回到書齋的施存統重新出來關心政治。他公開演講,撰文宣傳抗日救亡,不少學生前去“聽左派教授施存統演講”。國民黨北平市黨部把施存統列入欲逮捕的五教授之一,因有學生報信,他才得以逃脫。

施存統勇于自我批評,對自己的政治經歷作了全面反省。1937年11月,他發表了《一個誠實的聲明》,對脫離共產黨和1928年的思想和議論,作了深刻的剖析,心情十分沉重。他常常受著良心的責備,愧對過去那些共過患難的朋友和同學:“他們為了革命而犧牲了,而我卻還茍且偷生于人世。我因一時的錯誤而不能革命到底,我沒有他們那樣勇敢作壯烈的犧牲,我只有感到慚愧和不安……”但是正如他自己所說的:“我在今天還可以勉強自慰的,就是直到今日為止,我還沒有存心欺騙過群眾,沒有做過損人利己的事,沒有走上升官發財的道路,沒有為了窮苦而做過違背自己良心的事,說過違背良心的話”,并公開聲明決不攻擊共產黨。

抗日戰爭期間,施存統是文化界救國會領導人之一。在重慶,他一度失業,兒子施光南很小,生活困苦。有人勸他投靠國民黨,他嚴詞拒絕:“寧可餓肚皮,不投蔣介石。”抗戰勝利后,施存統積極參加民主運動,參與籌建民主建國會,成為爭取和平民主、反對國民黨獨裁統治的著名戰士。新中國成立后,他被任命為勞動部第一副部長,先后當選為民主建國會副主任委員,全國政協常委,全國人大常委。“文革”期間,施存統夫婦受到沖擊,由于周恩來的干涉,才沒有遭到太大的迫害。但他的病情加重,1970年,施存統病逝。