天水地區不同海拔高度小麥條銹菌越冬調查初報

潘 廣, 陳萬權*, 劉太國, 高 利, 曹世勤, 王曉明

(1.中國農業科學院植物保護研究所,植物病蟲害生物學國家重點實驗室,北京 100193;2.甘肅省農業科學院植物保護研究所,蘭州 730070)

甘肅省天水地區為小麥條銹病的常發區和病菌生理小種產生的策源地,小麥品種抗條銹性容易發生變異,因而通常稱之為“常發易變區”[1]。小麥條銹菌在該地區既能越夏也能越冬,形成周年侵染循環。過去研究結果表明,小麥條銹菌在渭河上游的越冬海拔上限為1 700 m、在隴南南部為1 800m[2-4]。隨著全球氣候變暖、種植業結構調整以及品種布局變化,小麥條銹菌的越冬、越夏范圍亦會發生一些新的變化。為此,作者在前人研究的基礎上,以天水市甘谷縣為基點,采用病田定點系統觀察并輔以大田隨機調查相結合的方法,對小麥條銹病在該地區越冬情況進行了深入研究,以進一步勘定病菌越冬海拔上限,明確不同海拔地區病害越冬率。研究結果對于病害流行測報和源頭治理都具有重要指導意義。

1 調查研究方法

本研究在甘肅省天水市甘谷縣連續進行2年(2008-2010)。調查采取定點系統觀察和大田隨機調查相結合的方法。在不同海拔高度地區設置病菌偵察圃,并隨機選定麥田進行定點系統調查,每一代表性地區隨機選定3點,每點調查0.25 m2,每隔10 d左右調查一次,一直調查到小麥條銹菌越冬期結束為止。發病初期,調查點內全部葉片發病情況,待普遍率達到5%以上時,每點隨機檢查50株或200個葉片以上,調查時分別記載小麥生育期、總葉片數、病葉數和病害嚴重度,計算出病情指數[3-5]。大田調查采用隨機調查法,在自然發病麥田隨機取3點,每點調查2 m行長(條播田)或1m2(撒播田),同樣記載小麥生育期、總葉片數、病葉數和病害嚴重度,計算出病情指數[4-5]。根據不同海拔高度麥田定點系統調查數據計算條銹病越冬率,其計算公式為越冬率=同一海拔高度各點冬后病葉數/各點冬前病葉數×100%。冬前、冬后調查時間分別是12月24日和3月20日。收集有關地區冬季11月至3月份的溫度、降雨量等氣象資料。

2 結果與分析

2.1 不同海拔高度地區條銹病越冬情況調查結果

2008-2010年2年的調查結果見表1。

表1 甘谷縣不同海拔高度小麥條銹菌越冬存活率1)

由表1可見,不同海拔高度地區小麥條銹菌的越冬存活率存在很大差異。總體趨勢是越冬存活率隨海拔高度的降低而增加,海拔越低病菌越冬率越高,海拔越高病菌越冬率越低。例如,在海拔1 293m地區2008-2009年和2009-2010年度小麥條銹菌越冬率分別為22.13%和25.78%;在海拔1 726 m地區同樣是在高感品種‘銘賢169’上,條銹菌越冬率分別降至1.23%和1.69%;在海拔1 951 m地區條銹菌越冬率分別僅為0.21%和0.76%。2009-2010年調查發現在海拔2 080 m地區小麥條銹菌仍可安全越冬,其越冬率為0.65%。比較該年與歷年冬季11月份至翌年3月溫度和降雨等氣象條件,沒有顯著不同(表2)。說明正常年份條銹菌在天水海拔2 000m左右地區可以安全越冬。從表1還可看出,在同一年份同一海拔高度地區,小麥條銹菌在不同品種上的越冬率差異不大,如在海拔 1 726~1 750m地區,2008-2009年、2009-2010年度條銹菌在高感品種‘銘賢169’上的越冬率分別為1.23%和1.69%,在中感品種‘洮157’等品種上的越冬率為0.94%和1.78%,未表現出顯著差異,但在同一海拔高度不同年份間,其越冬率有一定差異,這可能與不同年份溫度、降雨等氣候差異有關。調查還發現,在同樣海拔高度地區,總體來講,渭河南部的二陰山區比渭河北部的干旱山區病菌越冬率高,越冬菌源量大,如在海拔1 810 m的二陰山區,2009-2010年度條銹菌的越冬率為 1.83%,而在海拔1 812m的干旱山區,同年條銹菌的越冬率僅為0.69%。

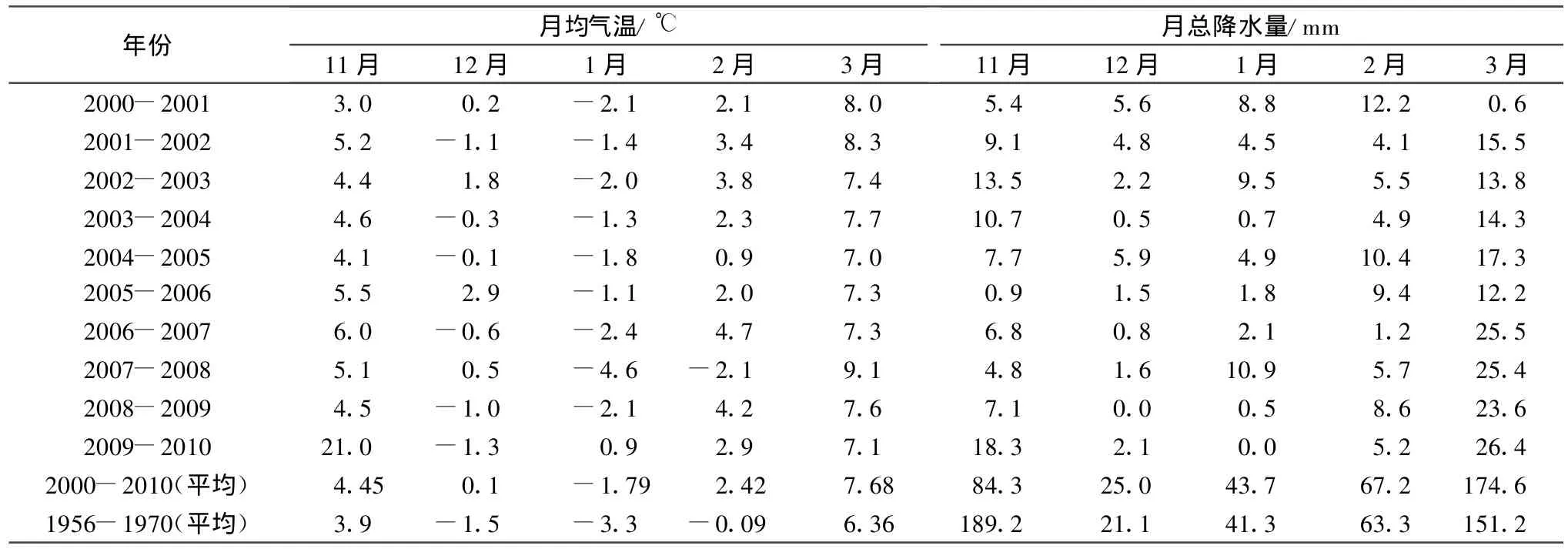

表2 甘谷縣歷年冬季(11月至翌年3月)月平均氣溫和月總降水量1)

2.2 不同海拔高度地區條銹病越冬情況系統觀察結果

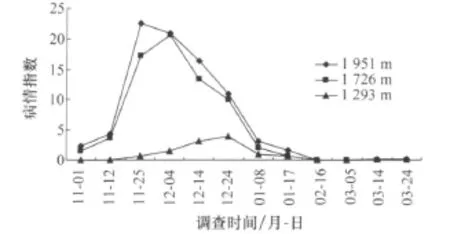

天水高山(1 951 m)、半山(1 726 m)和川區(1 293 m)地帶小麥條銹病越冬情況系統觀察結果見表3和圖1。由表3和圖1可知,在高山區和半山區小麥播種較早,2008-2009年度小麥條銹菌在海拔1 951m和海拔1 726 m處均于11月1日(小麥正處于3葉期)開始發病,病情指數分別為2.25和1.50,而在川區海拔1 293m處此時未見發病;11月12日高山區和半山區條銹病病情指數分別增加到4.28和3.70,而川區剛開始發病,病情指數為0.04;以后病情緩慢增長,高山和半山地區在11月下旬和12月上旬達到病情高峰(病情指數分別為22.59和20.68),而川區到12月24才達到高峰(病情指數為4.00)。此后各點病情均緩慢下降,到翌年2月16日均進入潛伏狀態。川區3月初開始發病,并不斷發展;高山和半山區3月中、下旬開始見病。這表明,在天水高山和半山地區的條銹菌越冬菌源量相對較小,川區越冬菌源量較大,是當地小麥條銹病春季流行的主要菌源。從圖1還可看出,在同一品種‘銘賢169’上,由低海拔到高海拔地區表現出秋苗病情不斷加重、發病高峰期逐漸提早的趨勢。

2009-2010年度小麥條銹菌在海拔2 080 m地區11月3日(小麥正處于3葉期)開始發病,病情指數為0.53,11月14日增加到5.70,以后病情緩慢增長,直到12月29日達到發病高峰(病情指數8.13),隨后基本保持穩定,直到2月6日出現顯著下降(病情指數為3.23),隨后進入潛伏狀態,3月初又開始復出,病情呈現上升趨勢(表4)。這比2008-2009年高海拔地區(1 951 m)春季見病時間有所提前,可能與2010年1月份平均氣溫較往年稍高有關(1月份均溫0.9℃)(表2)。上述結果表明,在天水地區海拔2 000 m左右地帶小麥條銹菌在一般年份能以潛伏菌絲狀態順利越冬,成為當地小麥條銹病春季流行的重要菌源。

表3 2008-2009年天水高山、半山和川區小麥條銹菌越冬系統觀察結果1)

圖1 2008-2009年天水高山、半山和川區小麥條銹菌越冬系統觀察結果

表4 2009-2010年甘谷縣海拔2 080m地帶小麥條銹菌越冬情況系統觀察結果1)

3 結論與討論

小麥條銹菌在天水地區海拔2 080m以下地帶可以順利越冬,其越冬率隨海拔降低而增加,同一地點不同年份間越冬率有一定差異。本研究對天水地區不同海拔高度小麥條銹菌的越冬情況連續2年的病田定點系統觀察和大田隨機調查結果表明,其越冬海拔上限比文獻報道的條銹菌在渭河上游越冬海拔上限1 700m及南部1 800m有明顯提高,可能與全球氣候變暖大背景有關。同時,通過對比分析,發現甘谷2001-2010年這10年的11、12、1、2月和3月平均氣溫分別為為 4.45、0.1、-1.79、2.42 ℃和7.68℃,較之甘谷1956-1970年這5個月平均氣溫分別提高了0.55、1.50、1.51、2.51、1.32 ℃、這說明近年來條銹菌越冬階段氣溫與20世紀五六十年代相比,有較為顯著的提高。

影響條銹菌越冬的因素頗多。溫度、降雨等氣候因素以及寄主品種本身抗寒性的強弱是影響條銹菌越冬率高低的關鍵因素。在2008-2009年度條銹菌越冬調查中發現,海拔1 810 m處麥田由于寄主小麥品種抗寒性較弱,地上部葉片全部凍死,因而未調查到越冬菌源。在海拔 1 812、1 677 m和1 445 m觀察點地處干旱山區,同樣沒有發現越冬菌源,可能是由于2008-2009年度秋冬季干旱所致。根據甘谷縣氣象站記載,2008年12月、2009年1、2月和3月的月平均溫度分別為-1.0、-2.1、4.2℃和7.6℃,按海拔每升高100 m溫度遞減0.6℃推算,上述3個觀察點最冷月1月份的月平均溫度分別為-3.0、-4.1℃和-5.0℃,在適合小麥條銹菌越冬溫度范圍內(-7.0℃以上)[2],但2008年12月1日至2009年3月20日期間的總降雨量僅為20.5 mm,這可能是導致上述地點條銹菌不能安全越冬的主要原因。

[1]賈明貴,李振歧,商鴻生,等.天水地區小麥條銹病流行規律研究簡報[J].西北農業大學學報,1991(增刊):23-25.

[2]王吉慶,宋位中,劉守儉.甘肅省小麥條銹病流行規律研究[C]∥甘肅省小麥條銹病研究專輯,1982:42-43.

[3]中國農作物病蟲害編輯委員會.中國農作物病蟲害(上冊)[M].北京:農業出版社,1979:267-283.

[4]李振岐,曾士邁.中國小麥銹病[M].北京:中國農業出版社,2002.

[5]李振岐,商鴻生.小麥銹病及其防治[M].上海:上海科學技術出版社,1989.