傳統生土民居建筑淺析

王紀元 陳昌材

1 概述

生土建筑是一種古老且現在仍然被廣泛采用的建筑類型,它廣泛存在于世界各個大洲。目前,世界上大約有1/3的人口仍然居住在生土建筑里面[1]。生土民居由于具有經濟、就地取材、施工簡單、維修容易以及保溫性能好等特點,在我國廣大農村地區,民居仍較廣泛的存在并發揮著其重要作用。由于民居材料力學性質以及傳統施工工藝缺失等原因,造成民居抗震性能普遍較差,無法很好的滿足抗震要求。在地震來臨時,給人們的生命財產造成嚴重威脅。例如,2003年四川鹽源5.0級地震,都引起了相當程度的房屋倒塌及人員傷亡,給人們的生命財產造成巨大損失。2010年4月14日在青海省玉樹地區發生的7.1級地震,震區農村房屋的倒塌率竟然達到了駭人聽聞的90%以上[2]。

2 生土民居的特點

我國生土民居的特點主要包括以下幾個方面:1)經濟環保,就地取材。土作為自然界中一種普遍存在的物質,當其用作主題材料建造房屋時,方便就地取材,具有良好的經濟性能。而且生土還可以回收利用,是一種純綠色的物質,具有良好的環保性能。2)保溫性能好,施工方便。我國的生土民居已經經歷了上千年的發展,在民建已經形成了較為成熟的施工工藝,施工方便。而且由于土的熱傳導較低,保溫性能好,使民居具有了冬暖夏涼的功能特點。3)維修簡單。由于土體材料的可塑性強,使得民居建筑的墻體等構件在維修時非常簡單。4)抗震性能普遍較差。由于傳統營造經驗的失傳,施工質量無法保證等原因,導致生土民居的抗震性能較差,在地震作用下容易發生損壞甚至倒塌。

3 生土民居結構形式

由于我國幅員遼闊,明顯的氣候差異性原因,導致生土民居建筑的存在形式呈現出多樣化的特點。根據結構性質和材料,生土民居主要分為兩大類:生土窯洞和生土房屋。生土窯洞主要分布在我國陜北、隴東、內蒙等黃土高原地區。按照建造方式一般分為三種類型[3]:1)靠山式窯洞。窯洞臨山而建,在山腳、山腰的同等高度上建成帶狀分布群,形成錯落有致、層次分明的村落。2)下沉式窯洞。在黃土高原的地下開挖出窯洞院落(一般往下開挖7 m~10 m),依靠開挖的斜坡和地面聯系。3)半敞式窯洞。在平川地帶或半丘陵地區,采用平房和窯洞組合的方式建造院落。即窯洞前面加蓋平房,這樣既有平房通風又有窯洞保溫的優點。生土房屋按照施工工藝又可分為土坯房屋、夯土房屋以及土樓。由于其使用材料的普遍性,使其分布較窯洞更加廣泛,幾乎在全國各地都能找到。

1)土坯房屋。土坯房屋是分布最為廣泛的生土房屋。在制作時,一般是采用天然生土做成土坯磚,然后砌筑成房屋。為提高土坯磚的延性,在制作土坯磚時,往往會往土中添加秸稈等纖維物質。2)土樓。福建土樓被譽為“世界第一生土建筑”,它采用厚度達到1 m以上的圓形結構墻體,在墻體立面還分布“竹筋”。3)夯土房屋。夯土房屋主要分布在我國西部等地,它主要是將具有一定含水率的生土夯筑成墻體。

4 生土民居的震害特征

生土房屋由于自身的材料屬性,其抗震性能普遍較低。在地震荷載作用下,往往會發生嚴重損害,甚至倒塌。經過研究及震害調查發現,生土房屋的震害特征主要可分為以下幾個方面:

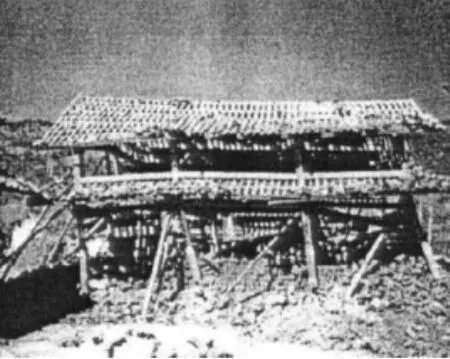

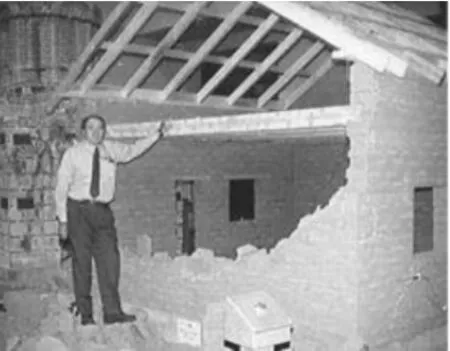

1)墻體受剪破壞。由于生土房屋的材料強度低,在水平方向的地震力作用下,墻體容易發生受剪破壞。這種破壞的特點是在破壞時,在墻體上往往會形成兩條交叉的斜裂縫,裂縫呈現出“X”形狀。2)基礎破壞。生土房屋在建造時,通常基礎的深度、寬度較小。且一般都是采用三合土或碎石把原狀土置換,然后再夯實。在此過程中,由于施工的差異性,會引起基礎強度不均勻。再加上其上部墻體機構一般比較厚重,會導致基礎發生不均勻沉降,引起墻體開裂,這種裂縫一般呈豎向分布,見圖1。3)木構架破壞。生土房屋中的土坯房屋,較多時候會采取木構架承重的結構形式,由木框架來承受房頂的重量。由于使用木材的強度或者組成木構架的各桿之間連接不牢固的原因,在地震力作用下,木構架往往會發生破壞,進而引起房屋倒塌,見圖2。4)墻體外閃。經震后災害的調查表明,墻體由橫、縱墻交界處附近發生破壞引起墻體外閃仍是一種重要的破壞形式之一,見圖3。

圖1 生土房屋地基基礎破壞造成墻體裂縫[4]

圖2 生土房屋木構架破壞導致房屋倒塌[4]

圖3 墻體外閃導致倒塌[5]

5 生土民居營造工藝的改進建議

根據生土民居的震害特征,本文在營造工藝方面提出了以下建議:1)在木構架承重體系時,木構件各個組件之間的連接一定要可靠,最好采取傳統可靠的“榫卯”連接,避免簡單的鐵釘連接。因為榫卯連接在地震作用下可發生一定程度的轉動,能夠起到較好的耗能作用。2)當采用混合承重體系時,墻體承受框架梁的部位要局部加強,可設置與墻厚相仿的木板,把梁放置在木板上。這樣能利用模板把梁傳來的集中力分散傳給墻體,避免墻體因局部受到的壓強過大而被壓壞。3)為防止夯土房屋的非承重縱墻與橫墻在拐角處發生脫裂,應當在橫墻與縱墻之間建立可靠的連接。在施工時,可水平放置“T”形竹木棍。當房屋采用木框架承重時,還應當給木框架柱留出足夠的變形空間。防止在地震作用下,框架柱與墻體發生碰撞,從而導致墻體破壞。4)在土坯房屋中設置多道“圈梁”,增加墻體的整體性,避免墻體在地震作用下發生失穩破壞。

6 結語

生土民居作為歷史的產物,還將會繼續履行其歷史使命。通過對其特點、結構形式以及震害特征的分析,本文給出了營造工藝方面的建議,對其抗震性能的提高有著一定的意義。

[1]荊萁敏.生土建筑[J].建筑學報,1994(5):29-31.

[2]http://news.sohu.com/20080526/n257070244.shtml.

[3]陳 嘉,阿肯江·托呼提.摻和麥秸稈纖維土體材料抗壓強度性能試驗研究[J].四川建材,2009,35(150):13-14.

[4]于 文.新疆喀什生土房屋模型振動臺試驗研究[D].北京:中國建筑科學研究院,2007.

[5]E.Leroy Tolles,Edna E.Kimbro,Frederick A.Webster,et al.Seismic Stabilization of Historic Adobe Structures[M].The Getty Conservation Institute,Los Angeles,2000.