父親心中的鄧子恢

魯曉陽

2010年5月的鄭州春意盎然,我休假回到父母的身邊。父親魯亞夫提出想去農村走一走,起初大家都勸,80多歲高齡了,體衰有病,醫生也囑咐要在家休養。但父親的意愿我們是爭不過的。這是一個陽光和煦的日子,我們兄妹陪父母驅車來到鄭郊農村,看過莊戶,走上田埂,看著一望無際的麥田,父親高興起來,對母親說:“看這灌漿成熟的長勢,又是個好收成啊!”驀然,父親的語氣變得和緩:“鄧老若在,也看看這新農村,該多好啊!今年的12月10日,就是老人家去世38周年。”我們兄妹終于明白了,年邁的父親魂牽夢縈思鄧老。

初見鄧老,儼然一副中年農民的樣子

1948年,根據全國解放形勢的發展,中央決定從華北解放區抽調大批干部,組成晉察冀南下干部支隊,由劉杰帶隊開赴中原解放區,建立和鞏固地方新政權。6月,父親來到河北平山縣集中,參加了南下支隊。在西柏坡聆聽了朱德的壯行報告后,支隊沿太行山南下,渡過黃河,于7月中旬到達中原局所在地豫西寶豐縣趙官營。在這里,父親見到了鄧小平、劉伯承、陳毅等領導同志。

在歡迎南下工作隊的大會上,時任中原局第三書記的鄧子恢作了關于黨的新區土改政策和群眾工作的報告。父親記得當時鄧老上身穿一件圓領白汗衫,下身穿大腰褲,手拿芭蕉扇走上講臺,儼然一副中年農民的樣子。鄧老講話通俗風趣,很吸引人,報告多次被掌聲打斷。這是父親第一次見到鄧老,留下了深刻印象。

經過短期學習、訓練之后,南下的干部奔赴各地開展工作。父親年輕有文化,思想覺悟提高很快,被分配到中原局機關,進入機要室工作。以后中原局與東南局合并為華中局。1949年6月,父親跟隨華中局機關由河南開封移駐湖北武漢。1950年2月,華中局改為中南局。到這時,父親離開家鄉走上革命道路已經同親人失去聯系八年了。

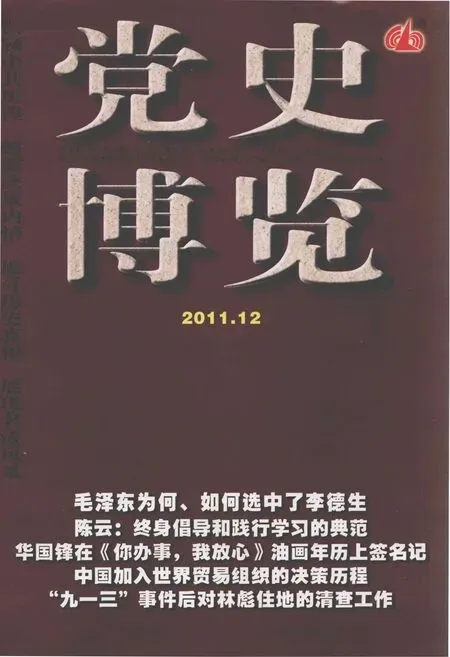

1955年4月,鄧子恢(拄手杖者)率中國政府代表團訪問匈牙利。右一為魯亞夫。

1950年8月,父親踏上了回河北昌黎的尋親路程。我的爺爺早年被地主打死,奶奶則顛沛流離。當看到兒子活著回來時,奶奶驚喜交加,與他擁抱在一起,流著眼淚說:“孩子,回來就別走了,把槍交上去,咱們在家種地。”父親告訴奶奶:“如今共產黨領導窮人翻身解放了,我認準了這條路。國家開始建設,有很多事情要做,我會把媽接到身邊,過上好日子。”

在中南局給鄧老當秘書

探親回來不久,機要科科長趙灼卿找我父親談話,通知調他到中南局書記鄧子恢身邊擔任秘書。事后才得知,是父親政治堅定、工作踏實,得到了中南局秘書長杜潤生的信任和選用。此前,父親曾與鄧老有過接觸。那時,機要文件和來往電報的保密性極強,是不允許任何人帶走的,因此,專門辟有一間屋子供領導閱讀文件之用。當時,林彪、李先念、譚政、李雪峰等都曾來查閱文件和電報,鄧老也在其中,偶爾與父親聊過幾句。那天,機要科科長引父親去見鄧老,當時鄧老正在埋頭寫報告,看到父親的第一句話就是:“這不是機要室小魯嗎?我們打過交道。”他又問:“你還做過什么?”父親說以前在冀中根據地教過書,鄧老幽默地說:“你還是師爺呀。”引得在場的同志大笑,父親緊張的心情也放松下來。

解放初期,中南局轄六省二市,無論在軍事還是在經濟上都具有十分重要的地位。由于國民黨敗退時的嚴重破壞,中南地區百廢待興。鄧老主持中南局全面工作,非常繁忙。鄧老對父親的工作要求極端認真。剛到鄧老身邊不久的一天,鄧老接到中央辦公廳主任楊尚昆的電話,說毛主席要調閱中南局各省領導的人事調動材料,時間要求很緊。父親把材料整理好交給鄧老,鄧老閱后對父親說,這些材料涉及黨的重要機密,你親自坐專機跑一趟,并交代注意事項。父親到了北京下飛機后就直奔中南海,將機密材料交給楊尚昆同志,圓滿地完成了任務,鄧老非常滿意。

鄧老辦事情,凡涉及重要的政策執行,總是事必躬親。1952年,全國開展了“三反”、“五反”運動,這是一場在黨內教育干部,反對資產階級侵蝕的斗爭。在這場運動中,鄧老為了掌握群眾反映的第一手資料,提議武漢市郵局特別設置了一七信箱。中南局機關報《長江日報》就此專門發布消息,需要直接向中南局檢舉問題的,可以投書一七信箱。那一段時間,常常收到不少揭發材料。按照慣例,信件先轉到父親這里,一般的交給有關部門辦理,特別重大的才交給鄧老。但這次鄧老特別交代父親,每件必須轉給他,并親自接待來訪群眾,這樣一來,工作就更加忙碌了。有時吃飯時間到了,看鄧老還在批閱材料,父親只好叫公務員把飯菜端到辦公桌前。那一段時間,鄧老的辦公室經常徹夜通明,父親勸他早些休息。鄧老卻說:“看到群眾的來信反映,有助于我們把握好黨的政策運用,挽救干部,糾正運動中的偏誤,寶貴啊!”一七信箱對于鄧老指導中南地區“三反”、“五反”運動起到了重要作用,得到中央的贊賞。

隨鄧老進京

1952年秋,根據毛澤東提議,中央決定鄧子恢等五大中央局書記調北京擔任中央領導職務,時有“五馬進京”之說。1953年1月,鄧老赴京擔任中共中央農村工作部部長,主持全國的農業工作,父親也跟隨到京。建部初期,鄧老知人善任,調集各方精英,組成了一支務實能干的隊伍。當時鄧老在中南海辦公和居住,工作之余,便會哼上幾句京劇。為了緩解疲勞,父親也陪鄧老出去散步。他們的住地頤園與豐澤園很近,有時也與散步的毛澤東不期而遇。從1929年就相識的兩位老戰友在一起無拘無束,相談甚歡,觸及最多的話題還是農業合作化的發展方針。

為了主持制定全國農業合作化的方針、政策,檢查和指導基層辦社工作,鄧老親自帶隊,深入到鄂、蘇、滬、浙、閩、贛等省市農村進行實地調查。他輕車簡從,下田頭,訪農戶,召開各級干部座談會。鄧老對我父親特別交代三條:一把群眾反映的問題、實情記錄好,不要遺漏;二是聽到農戶對強迫入社的批評抱怨時,不許阻攔;三是你跟我下農村來,不能當抄寫文書,你也要寫鄉村調查,給我看。

那段時間,鄧老非常辛苦,有時很晚才回到招待所休息。對各地辦社過程中反映的一些突出問題,如農戶自留地、入社群眾生產資料的折價、山區和水鄉的辦社條件差異以及規模等,他要求大家認真整理和分析。鄧老強調說,我們組織農民辦社,不可貪多求快,不顧條件“大撥轟”,要傷及生產,回京后要認真總結,提出部里的建議,我要報送中央,見毛主席。

父親清楚地記得:一天夜都很深了,鄧老辦完公務,父親安排他休息。這時,鄧老突然提出要看看父親的調查小結。父親不好意思地把沒寫完的幾頁遞過去,鄧老戴上老花鏡,邊看邊拿筆指點。鄧老對站在一旁的父親說,調查報告需要“站得住腳、行得了路”的立論分析。我的想法是要鍛煉你獨力用腦,提高實際工作水平。鄧老深情地說:“作農村調查報告,毛主席是我們的老師。”

1954年9月,在第一屆全國人民代表大會上,鄧老當選為國務院副總理,主管農業、林業、水利、氣象等部門。

1955年6月,在農業合作化的發展速度上,鄧老的“穩”與毛澤東的“快”產生了分歧,鄧老被指責成“小腳女人”。10月,中共七屆六中全會(擴大)召開,又進一步對鄧老定性為“右傾機會主義”,批判之勢波及全國,鄧老和農工部的工作陷入困境。后來,鄧老的肝病復發。那段時間,父親在鄧老身邊照料,感受到鄧老的內心苦悶。父親曾提示鄧老要往中央的主導意見上靠。鄧老說,領導農民走社會主義集體道路我堅決擁護,問題是怎樣走。農業合作化的速度規模要切合農村小農經濟的現實,照顧農民利益才有積極性。否則強迫辦社,嚇退農民,要餓飯,要吃大虧。

1958年的“大躍進”、人民公社化運動給一些地方帶來嚴重的困難和問題,鄧老對此非常焦慮。他抱著解決問題的積極態度,又站出來努力探索解決的辦法。他寫信給毛澤東,主張保留自留地,又帶人去河北徐水的農村考察,向中央報告,要從生產實際出發,實行“三定一獎”的辦法,把生產任務包下去,糧食生產抓起來。多年后,父親到河南工作,還聽到不少農村干部講,當年的那點自留地,成了農民度荒生存的“救命地”。

風范長存,足以受用終身

從1950年至1959年,父親與鄧老朝夕相處,結下了深厚的情誼。鄧老的諄諄教誨、言傳身教,讓父親終生難忘。

1959年,父親要離開鄧老到河南信陽工作。臨行的前一天晚上,鄧老把父親叫到辦公室,促膝長談。從中原局、華中局、中南局直至中央農村工作部,一路說起。鄧老勉勵父親,不要有思想包袱,下基層后要努力工作,老老實實為人民服務。夜深了,父親起身告辭,鄧老拿出一本筆記本對父親說:“你跟我這么多年,讓你受累了,沒有什么送你,這本筆記本給你,做個留念。”當父親打開筆記本首頁,映入眼簾的是鄧老那俊朗的手跡:贈給魯亞夫同志。此時,父親的眼睛濕潤了,這是鄧老對父親多年工作的信任和鼓勵。父親曾這樣講:鄧老的一言一行,風范長存,足以受用終身。

父親的一生平凡而坎坷。20世紀50年代末期,父親因一起工作問題受到錯誤處理。在當時極左的政治高壓下,任何申辯都是蒼白的。此時,鄧老也戴著“右傾機會主義”的帽子,在黨內受到激烈批判。因此,那時要解決父親的問題幾乎不可能。父親每次去看望鄧老或在交往的信函里,鄧老都鼓勵父親不能消沉,要相信黨組織,問題終究要澄清的。父親長期服務農口,農業工作經驗豐富,但到信陽后卻被安排到工業局當局長,很明顯是謹防中央農工部的“右傾流毒”再貽害地方,鄧老對此頗有微詞。1962年3月下旬,鄧老率工作組赴南方農村調查,返京途中路過信陽,鄧老打電話約見父親,詢問工作和生活情況。他讓父親隨其一道乘車到鄭州,找到省委的主要領導,將父親調入了農業廳。那時,鄧老的政治處境很不好,但為了父親的問題,他很是操心。鄧老去世后,陳蘭媽媽依然十分關注父親的冤案問題。中共十一屆三中全會以后,她傾力找組織催辦。1982年6月,父親的冤案終于得到平反,了卻了陳蘭媽媽的心愿。

今生無悔心相隨

1972年3月,父親到北京醫院看望重病的鄧老。“文革”期間,鄧老遭受迫害,病榻上的鄧老瘦骨嶙峋,身體十分虛弱。在陳蘭媽媽的幫扶下,鄧老硬撐著身體,仰靠在被子上,十分吃力地談話,說的還是農業問題。誰料想,這次見面竟成為他們的永訣。

在這里需要說的是,1972年1月6日,陳毅同志病逝,陳蘭媽媽以鄧老的名義送了花圈,但并未將此事告訴他,所以陳蘭媽媽特別叮囑父親,當著鄧老的面不要講陳老總辭世的事,以免他過度悲傷。早在抗戰初期,鄧老與陳毅就在一起,患難與共,感情甚篤。鄧老這個稱呼,就是在那時由陳毅帶頭喊起的。在新四軍的眾多領導干部中,鄧子恢年齡比較大,又因他知識淵博,有兄長風范,所以大家都跟著陳毅尊稱鄧子恢為鄧老。以后連毛澤東、劉少奇、周恩來、朱德、鄧小平等人,在各種場合討論有關問題,或是見到鄧子恢時,也都親切地尊稱他為鄧老。鄧老與陳毅,是戰友又是棋友。上世紀50年代,朱德、鄧小平、陳毅、鄧老、楊尚昆等中央領導經常利用星期日,相約到八達嶺“擺棋局戰場”。鄧老與陳毅兩人棋藝相當,但鄧老愛悔棋,邊下邊吵,父親在旁觀戰也笑起來。相比之下,朱德與鄧小平對弈就平靜許多,有一次,兩人正殺得難解難分之時,旁邊的幾位工作人員插嘴指點,這時鄧小平一句:“觀棋無語!”大家頓時都安靜下來。

1972年12月15日早晨,還在信陽羅山干校接受改造的父親,忽然從廣播中聽到鄧子恢追悼會在北京舉行的消息。父親悲痛長嘆,馬上決定前往北京。在鄧老子女陪同下,父親和陳蘭媽媽來到八寶山革命公墓,在骨灰堂一室,在鑲嵌著鄧老遺像的骨灰盒前,父親敬獻了花籃,向這位敬愛的師長、追隨一生的領路人深深地三鞠躬。

如今,中國農村面貌發生了翻天覆地的變化。歷史已經證明,鄧老是中國農村改革勇敢的開拓者和無畏的探索者,是我黨杰出的農民運動和農村工作的領導人。他從閩西暴動的大山中走來,他的命運注定要與中國億萬農民和廣袤的土地結緣。父親常說:“鄧老和他領導的中央農村工作部為中央的‘三農’決策提供了大量務實可行的政策依據和意見、建議,我作為一個親歷者,今生無悔心相隨。”