見義勇為那些事

文/李志剛

見義勇為那些事

文/李志剛

“彭宇見義勇為反受誣”等事件接二連三發生;小悅悅被車碾壓,18名路人視而不見,漠然而去,見義不為之事在當今社會愈演愈烈!

而我們古人不僅意識到見義勇為的重要性,甚至其對“見義勇為”的一些認識和做法,對當下不無啟示。

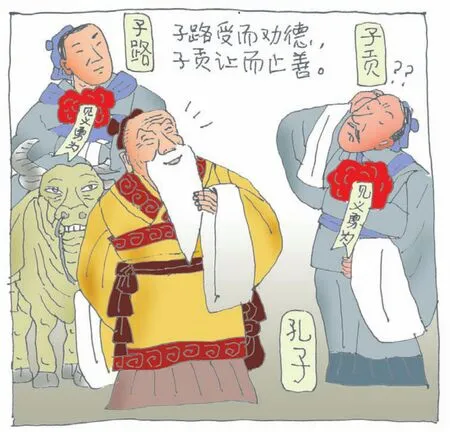

2000多年前,“子路拯溺者,其人拜之以牛,子路受之”,孔子喜曰:魯人必多拯溺者矣。子路拯溺而受牛謝,子貢贖人而不受金于府。“子路受人以勸德,子貢謙讓而止善”。這就是孔子的理解。“見義勇為后主動領獎”,在孔子看來,不僅還是見義勇為,而且善莫大焉!

古代文化不僅倡導見義勇為,而且倡導對“見義勇為”造成的生命財產損失免責,以保護見義勇為者。最早的規定見于《易經·蒙上九》:“擊蒙,不利為寇,利御寇”。也就是說,“凡攻擊愚昧無知的人,是寇賊行為,會受到懲罰;對于抵御或制止這種寇賊行為的人,應受到支持或保護。”《周禮·秋官·朝士》記載“凡盜賊軍、鄉、邑及家人,殺之無罪。”當盜賊危及軍人或鄉邑百姓及自家人安全時,將其殺死無罪。這明顯鼓勵人們與違法犯罪作斗爭,鼓勵見義勇為。

古人不僅在文化上倡導,在法律也格外重視保護“見義勇為”。《唐律疏議》記載,“有人毆擊他人,盜及強奸,雖是旁人,皆得以捕系以送官司。持杖拒捕,捕者格殺勿罪。”也就是說,有歹徒侵犯他人,比如盜竊或強奸,旁人可以扭送公安機關處理,若持武器拒捕,即使殺了歹徒也無罪。唐以后各代基本沿襲了唐的做法。

對見義勇為者,不僅從法律上保護,而且還有豐厚的獎勵,秦、宋、元、明、清甚至把對“見義勇為者”的獎勵寫進了國家法典。

秦朝是較早實施對見義勇為者給予物質獎勵的政權。云夢秦簡《法律答問》里,即有“捕亡,亡人操錢,捕得取錢”的規定。也就是說捉獲逃亡的盜賊,若其身上攜帶錢財,錢物歸捕者所有,以獎勵捕者。不過這時對“見義勇為者”的獎勵不是由政府出錢,而是從罪犯身上獲取。但自唐以來,獎勵則由政府掏腰包。

清康熙二十九年刑部規定,“其犯罪拒捕,拿獲之人被傷者,頭等傷賞銀五十兩,二等傷賞銀四十兩,三等傷賞銀三十兩,四等傷賞銀二十兩,五等傷賞銀十兩。”

古人不僅對“見義勇為”者給予物質獎勵,一些王朝甚至對“見義勇為”者格外開恩:“不僅獎勵物質,還獎勵“官帽”。在“官本位”時代,如此獎勵可謂重獎!

孫堅17歲,隨其父一起乘船去錢塘,途中,正碰上海盜胡玉等人搶掠商人財物,在岸上分贓。商旅行人,一見此情此景,都嚇得止步不前,過往船只,也不敢向前行駛。孫堅見狀,對父親說:“此賊可擊,請討之。”于是,孫堅提刀,大步奔向岸邊,一面走,一面用手向東向西指揮著,好像正分派部署眾人對海盜進行包抄圍捕似的。海盜們遠遠望見這情形,錯認為官兵來緝捕他們,驚慌失措,扔掉財貨,四散奔逃。孫堅不肯罷休,追殺一海盜而回,其父親大驚。孫堅因此聲名大振,郡府里召他代理校尉之職。

如此獎勵“官帽”,當屬領導一時興起,對“獎勵官帽”政策,明清竟有法律上的硬性規定。洪武元年(1368年)頒布的《大明令》中規定:“凡常人捕獲強盜一名、竊賊二名,各賞銀二十兩,強盜五名以上,竊盜十名以上,各與一官。應捕之人不在此限。”可見,明代對見義勇為者“既獎錢還獎烏紗帽”,但對履行捕獲強盜職責的“警察”等政府人員,明確不在獎勵范疇,如此規定,意在鼓勵更多的平頭百姓“見義勇為”。

圖:季平 編輯:程新友 jcfycxy@sina.com