紅色記憶:張瑞芳的故事

文/老老夏

紅色記憶:張瑞芳的故事

文/老老夏

耄耋之年的張瑞芳

解放之初,張瑞芳患了肺結核,而且已經轉移成腹膜結核,毛澤東打趣說她“肚子里長蘑菇了”,但是她憑借堅強的意志還是迎來了其電影表演的大豐收。

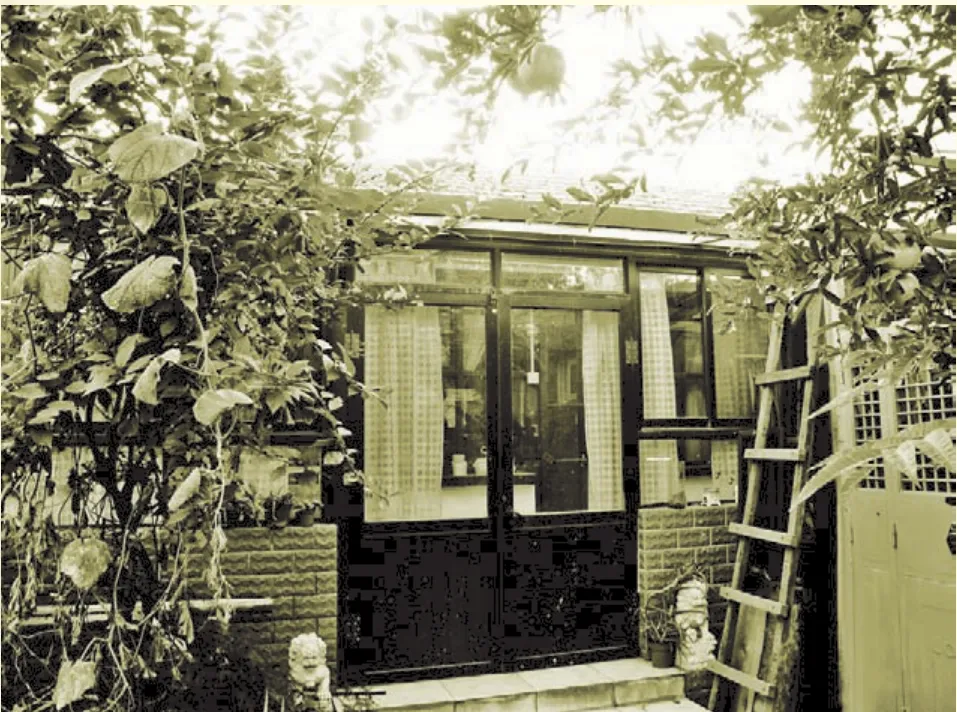

張瑞芳住過的北京老宅(周雅婷攝)

張瑞芳,這位上世紀40年代重慶話劇舞臺上名聞遐邇的四大名旦之一,主演過《松花江上》《家》《李雙雙》《泉水叮咚》等經典佳片的杰出電影明星,是中國電影藝術表演學會名譽會長,曾擔任上影演員劇團團長。在第10屆上海國際電影節上,電影表演藝術家張瑞芳獲頒“華語電影終身成就獎”,她謙虛地表示“我是一個幸運者”,并反復強調:“我拍的戲數量不多,談不上多大的成就,大家給我的榮譽太沉了,年輕人比我強。”

筆者在拍攝有關張瑞芳的紀錄片過程中,得以對這位文化老人有了進一步的了解,縱觀她的人生,其藝術生涯、感情生活幾乎貫穿在她的革命經歷中,構成了她與眾不同、引以為傲的紅色記憶……

走訪張瑞芳兒時住過的老宅

張瑞芳說,她小時候住過的老房子在北京,鼓樓東法通寺10號。而今那里的地址變成了“華豐胡同23號”,成為中央戲劇學院的一部分,只有張瑞芳當年的那間臥室還保留得相對完整。

張瑞芳曾在回憶錄中寫過,南京發生“下關慘案”后,他們舉家遷到了北平。她母親杜健如(后改名廉維)強忍丈夫北伐殉國和幼女病亡的極度悲傷,用一部分積蓄在偏僻的北城買下了一座宅子,大小18間屋,共有五個院子。據說這曾是梅蘭芳的舊宅,院子里姹紫嫣紅,鳥語花香,生機盎然,有助于他們全家從哀愁中走出。

她記得,“一二·九”學生運動爆發后,那幢房子里經常會來一些神秘的“陌生人”,都是她姐姐張楠帶回家的“同學”。這些人里有彭真、姚依林、蔣南翔等等,還有當時大名鼎鼎的黃敬,后來當過天津第一任市長,也就是現在上海市委書記俞正聲的父親。年幼的張瑞芳知道這些都是領導學生運動的北平地下黨干部后,就懷著崇敬的心情,瞪著好奇的眼睛,透過自己臥室的紗窗,看著他們一個個走進東邊的屋子。有時候一整天,那里悄無聲息,但張瑞芳卻能根據母親守門望風的行為判斷出,對面那扇門里正在召開重要會議。她告訴筆者當時她“感受到那里有一盞無形的燈,光芒一直射到心里”。

這情景后來在張瑞芳和金焰、張翼、秦文等人一起主演的電影《母親》中得到再現,甚至有人評價這部電影就是以張瑞芳母親的革命經歷為藍本,她演的角色身上就有母親的影子。

1937年7月,張瑞芳(后排左一)參加“北平學生移動劇團”。此為主要成員,后排左二起:陳荒煤、榮高棠、楊易辰。前排左起:胡述文、姚時曉、方深、張楠。

學生時期的張瑞芳

不久,張瑞芳的母親就成為了光榮的中國共產黨黨員,直接受黃敬領導,就像后來在重慶張瑞芳直接受周恩來領導那樣。在母親和姐姐的影響下,“抗日救亡”的意識迅速占據張瑞芳的腦海,她加入了由北平地下黨領導的一個青年團體“中華民族解放先鋒隊”,屬于黨的外圍組織。和趙丹一樣,張瑞芳最早在國立藝術專科學校也是學美術的,但她學的是西洋畫,整天對著石膏像和模特兒畫素描寫生。她說,當學運的游行隊伍經過學校時,聽到了響亮的口號聲,就再也按捺不住,叫上當時最要好的雕塑班男生鄭曾祜,跑出學校,追上去一頭扎進隊伍,喊口號,唱革命歌曲。這時候她看到了黃敬,只見他登上一輛有軌電車,振臂一呼,這個畫面被人拍了下來。后來電影《青春之歌》里謝芳扮演的林道靜跨上電車朝游行隊伍揮拳喊口號的那個鏡頭,就是從黃敬的這張照片中獲得的靈感。

張瑞芳隨‘移動劇團’一路奔波到重慶,經地下黨青委書記、清華大學的楊述引薦,于1936年12月底正式加入了中國共產黨,而且直接受周恩來領導。

和陳荒煤一同參加“移動劇團”

“七七事變”爆發一周之后的1937年7月15日,以宣傳抗日為宗旨的“北平學生戰地移動劇團”成立了,張瑞芳的同學郝龍是團長,成員有她的姐姐張楠、榮高棠、楊易辰、程光烈等等,包括剛從南方來的24歲的中共黨員陳荒煤(后來成為該劇團的“干事會”成員),所以張瑞芳自然也進了這個“革命劇團”。她把劇團開始“移動”的這一天作為參加革命和走上專業文藝工作道路的日子。

因當時平津鐵路中斷了半個多月后才通車,張瑞芳和姐姐張楠、榮高棠、陳荒煤四人計劃先到天津,再乘船去上海,辦理好相關社團手續后再回濟南,和其他成員會合,然后一路南下。張瑞芳回憶說,當時為了安全起見,她和姐姐穿上花旗袍扮成小姐。榮高棠穿一身對襟小褂,扮成來接她們的男傭。陳荒煤則穿著洋裝,裝成她們的表兄。他們在天津等了兩天,終于登上英國“太古號”輪船,前往上海。船在煙臺海面上漂了幾天后來到青島,在張瑞芳舅舅杜經田的幫助下才到達“中轉站”濟南。

到了南京,在沈鈞儒先生的斡旋下,他們見到了時任教育部長的張道藩,獲得了演出機會。劇團首推陳荒煤新編的《打鬼子去》,這是一出講述日本軍人如何在淪陷區欺凌、侮辱中國人的慘劇。張瑞芳扮演的張大嫂被日軍玷污后痛不欲生,但懷中還有一個嗷嗷待哺的嬰兒。當她無意中摸到一手鮮血,發現孩子已死,便慘叫一聲,跌跌撞撞沖下舞臺。摔倒在后臺的蘆席墊上時,還在瑟瑟發抖。記者問她怎么演得那么真實?她答不上來,只記得用棉花浸滿自制的“血水”塞在“嬰兒”肚子里,幫助自己調動情緒,非常有效。后來有人總結說,她這就是“體驗派”。

當局允許他們公開演出了,從此他們邊走邊演,很革命,也很浪漫……

周恩來要她隱蔽下來

張瑞芳隨“移動劇團”一路奔波后來到重慶,經地下黨青委書記、清華大學的楊述引薦,于1936年12月底的一天正式加入了中國共產黨,而且直接受周恩來領導。

初到重慶時,恰逢國民政府推出第一屆戲劇節,動員全民共赴國難,壓軸戲是由話劇界聯合演出的四幕國防劇《全民總動員》,張瑞芳扮演其中一個小難民芳姑。她當時穿一身藍布旗袍,像個學生,每天一早就坐在排演場的角落里,目不轉睛地看著編導曹禺和主角白楊、趙丹、舒繡文、高占非、魏鶴齡、顧而已、施超……看他們的舉手投足、神態表情,觀察他們的區別,比較他們的特點,為的是提高自己的演技,以至于被劇務當做小戲迷驅趕,她就換個地方坐下再看。

她演的小配角戲很少,先是喊著“賣香煙”走上舞臺,再走下舞臺。第二幕中被人誤當小偷抓,又驚又嚇,苦苦申辯,最后在人群中發現了“父親”,哭喊著撲上去。張瑞芳說,因為“移動劇團”的其他人都去了延安,就把她留在重慶,所以這段時間真的感到委屈和傷心,就把情緒帶到角色身上來了,哭得很真實,引得臺下也稀里嘩啦的。她因此而受到了重慶戲劇界的關注,“咦,這個小難民是誰?哪里來的演員?”這出戲后來成為國立戲劇學校表演分析的范例,曹禺等人在講課時也提到了張瑞芳的表演風格,就是“體驗派”。

當抗日戰爭進入戰略相持階段,重慶的話劇舞臺也悄悄發生了變化,開始推出深挖社會問題,喚起民眾階級覺悟、民主意識的藝術劇。因為舒繡文病了,夏衍名劇《上海屋檐下》中的風塵女子施小寶這個角色就由張瑞芳擔當。這次,她把一個掙扎在社會底層的女性演活了。張瑞芳總結說,這標志著她結合戲劇理論,開始由宣傳劇到藝術劇的轉變。

后來,她又演了中國萬歲劇團的重頭戲《國家至上》,學會了話劇演員至關重要的方法:“用氣”和“呼吸”,擺脫了斯文的學生腔,從精神和性格上靠近角色。漸漸地,張瑞芳和白楊、舒繡文、秦怡一起,被稱為“四大名旦”。

為了更有利于黨的文藝事業,周恩來親自部署,讓張瑞芳淡出政治圈,“隱蔽”下來。所以,黨組織生活她也不參加了,還要故意對原來熱心做的一些事情表現出冷淡,張瑞芳心里真是又別扭又痛苦,只能抱住姐姐又哭又笑地發泄一通。

張瑞芳在黨內由周恩來直接領導的狀態一直延續到新中國成立后。所以,張瑞芳習慣叫周恩來“大哥”,她也喜歡這么叫,并且經常有幸去曾家巖周恩來的住處,品嘗“大哥”親手做的“紅燒獅子頭”。

毛澤東打趣她 “肚子里長蘑菇了”

“皖南事變”發生的那年夏天,周恩來在重慶的《新華日報》社接待室里單獨約見了張瑞芳,鼓勵她“多交朋友,向優秀的前輩們學習,在演劇上精益求精,做共產黨的好演員”。

周恩來的這句話,張瑞芳牢牢記了一輩子。而在這一年里,她立竿見影地先后出演了許多話劇:于伶編劇的《女子公寓》、馬彥祥編導的《國賊汪精衛》、陳白塵改編的《秋收》、曹禺編劇的《北京人》、郭沫若編劇的《棠棣之花》和《屈原》等等。

1940年,張瑞芳初次登上銀幕,演了大名鼎鼎的孫瑜導演的《火的洗禮》女主角——一個從上海派到重慶后又被策反的女間諜方茵。一個個鏡頭分開拍攝的電影,不像舞臺劇有一個情感遞進的過程,她一下子不太能適應,只是磕磕碰碰地完成了。電影首映時,孫瑜導演向她祝賀初演成功,她卻對自己這第一個銀幕形象很不滿意,覺得完全沒有抓住人物的基調,難過得哭了起來,并且暗暗決定,以后再也不拍電影了!

可是,她最終還是成了電影明星。是金山導演的《松花江上》讓她嘗到了甜頭,轉變了觀念。她發現,把全景和臉部特寫、近景剪輯在一起,既真實又完美,這不同于話劇的地方正是電影的魅力所在。

解放之初,張瑞芳對自己有兩個不自信。一是身體方面,她患了肺結核,而且已經轉移成腹膜結核了,毛澤東說她“肚子里長蘑菇了”。她擔心再也不能演戲。鄧穎超推薦了一位蘇聯專家給她體檢。蘇聯專家幽默地說:“為什么不能演戲?你只要不從兩層樓上往下跳就行了。”張瑞芳激動得一下子從床上蹦到地上,拉著蘇聯專家的手一連說了好幾個“謝謝您”!

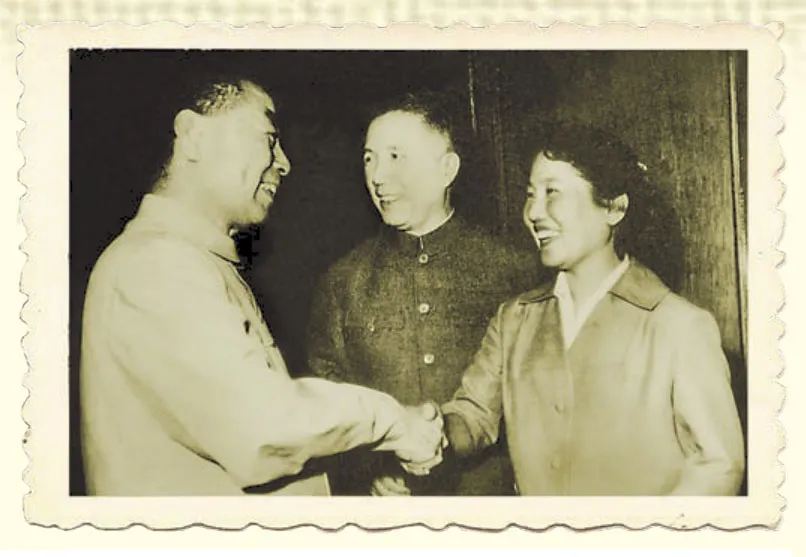

1963年,周恩來祝賀張瑞芳榮獲第二屆《大眾電影》百花獎最佳女演員,中為周揚。

還有一個是政治上的。雖然她已經堪稱老黨員了,可總有一種來自國統區“小資產階級”的自卑感,總覺得在思想感情、政治覺悟方面遠遠落后于來自解放區的同志。

于是,張瑞芳有意識地多演工農兵角色,在提高演技的同時,似乎也在自覺進行著思想的改造和提高。為了演好《南征北戰》里的女村長兼民兵隊長趙玉敏,她去臨沂農村,跟著婦女組長到各家串門,和民兵、干部一起坐在村支書家的草炕上,就著小油燈開會、學習,對戲中的情景和人物有了許多積累。這種體驗生活的方式,以后被她頻頻使用,屢試不爽。表現紗廠女干部的《三年》、歌頌革命母親的《母親》、根據巴金同名小說改編的《家》、反映農村女性追求進步和幸福的《鳳凰之歌》、歌頌“大躍進”的紀錄性藝術片《三八河邊》,以及1959年的“國慶獻禮片”《聶耳》和《萬紫千紅總是春》等等,一部接一部,張瑞芳迎來了她的電影表演大豐收。

周恩來要請她吃螃蟹

電影《李雙雙》可以說是張瑞芳的經典代表作,描寫了夫妻矛盾、鄰里糾紛、自由戀愛等等小事,只有新與舊、公與私之間的沖突,卻收到了雅俗共賞的效果。這是張瑞芳第一次拍喜劇片,她演的李雙雙是非分明、熱愛集體、性格開朗、能說會道、敢想敢做。廣大觀眾非常認同她的表演,喜歡李雙雙。

周恩來和鄧穎超也很欣賞《李雙雙》,1962年6月,張瑞芳帶著影片出訪日本回到北京,鄧穎超約她去吃晚飯,總理見到她就說:“今天請你吃螃蟹,因為你拍了一部好戲。”這是張瑞芳每次接受采訪時都不會遺漏的段子。這部好戲于1963年囊括第二屆百花獎絕大部分獎項,但在“文革”中卻被列為“毒草”。

張瑞芳在每一個成長的關鍵時刻,都會受到周總理精神上的鼓舞和支持,連她母親墓碑上的字都由周恩來親筆題寫,可見這位“大哥”與她感情之深厚、關系之密切。以至于“文革”中她被要求寫揭發材料、交代“爆炸性的問題”,就是有人想把周恩來打倒。

張瑞芳回望“文革”中輾轉于一個個關押處,似乎也像是拍了一部電影,通過天窗隱約可聞的鳥叫聲,透過小窗可以看到的對面老百姓家后院開滿潔白花朵的槐樹和屋檐下鴿籠里忽然飛出的大群鴿子,以及忽然傳來的《南征北戰》中趙玉敏的聲音——“鄉親們,別難過,我們現在撤走,將來一定會打回來的!”當時,聽到這熟悉的臺詞,她就知道,春天將來臨了。

“文革”后,張瑞芳更忙了,被任命為上影演員劇團團長,除了參加拍戲,還要選拔新人,培訓學員,指導大型舞臺節目,編導和排演電視連續劇、電影紀錄片,參與上影廠領導層的行政管理等等。1977年8月,60多歲的張瑞芳當選為中共十一大代表,不由對入黨后風風雨雨的40多年感慨萬千。

1982年,張瑞芳拍了一部后來在國內外榮獲11項大獎的兒童片《泉水叮咚》,扮演退休的幼兒園教師陶奶奶,這個老人把自己的家騰出來,辦起了義務托兒所,而她的侄女深受感動,寫出了音樂作品《泉水叮咚》。張瑞芳樂于給孩子們做綠葉,覺得正好可以提前體會一下做奶奶的感覺。當年被她抱過、哄過的小童星方超和陸毅等等,如今已是“老”演員、青春偶像了。

與《泉水叮咚》里表現出的愛心相仿,進入老齡的張瑞芳自然也開始關注老人。她從1988年連任上海市政協副主席開始,角色發生了變化,由舞臺、銀幕轉向社會公益事業。2000年,她和親家一起在虹橋路、宋園路那里創辦了一個“愛晚亭”敬老院,讓需要照顧的老年人有一個更好的環境頤養天年。可是如今,她自己已經到了最需要照顧和關愛的時候,長期住在華東醫院,并已多次發出病危通知……

編輯:黃靈 yeshzhwu@foxmail.com