音樂自律與他律關系的立場綜述——兼談音樂美本質研究的哲學意境

⊙盧新予[鄭州幼兒師范高等專科學校, 鄭州 450000]

作 者:盧新予,鄭州幼兒師范高等專科學校副教授,主要研究方向為音樂哲學、音樂教育學。

在西方音樂美學史上,對于音樂美本質的認識長期存有激烈的爭論,矛盾的主體主要集中在對音樂是自律還是他律的問題上存有不同解釋。我國諸多音樂研究者多年來也致力于對二者關系的不斷追問,卻使其本身的研究價值逐漸“弱化”,原因之一是老生常談,二是研無新意。各類雜志雖各執(zhí)一詞,但隨意性甚大,這起碼反映出多年來對此問題的認識即使不說倒退,至少并無多大長進。本文試圖從二者爭論的起源入手,結合近年來國內有關學者對其關系的立場研究與綜述,旨在引發(fā)學者推陳出新,亦為避免重復性研究做出標識。

一、音樂自律與他律爭論的哲學起源及類別劃分的研究綜述

1.音樂自律與他律爭論的哲學起源 在西方音樂美學史中,不同時期的哲學家、美學家對音樂美的本質存有不同的解釋。其中,18世紀末19世紀初以康德和黑格爾等人為代表的哲學體系,為后來西方音樂美學的發(fā)展奠定了基礎,同時也為音樂美本質的爭論埋下伏筆。1929年,德國音樂學家費利克思·卡茨(Felix.M.Gatz)在其編著的《音樂美學的主要流派》一書中,借用康德的倫理學術語,首次引出“自律論音樂美學”和“他律論音樂美學”兩個術語,將“形式美學”稱之為“自律論美學”,將“內容美學”稱之為“他律論美學”。自律論美學認為音樂的規(guī)律和法則來自于音樂本身,它不受外在因素影響,音樂的本質就是自身的音響結構和樂音的組成,而不存在于音樂之外的他物,音樂本身不能反映任何外在的客觀實在(例如人的情感、情緒);他律美學則認為音樂本身體現(xiàn)了某種外在的客觀實在(例如人的情感),音樂自身受外界法則支配,受音響之外的內容支配,外界內容決定了音樂的形式。至此,“自律論”與“他律論”便在音樂理論界廣為流傳,并成為“音樂美本質”爭論的焦點。

2.對音樂自律與他律中“形式”與“內容”的劃分 自費利克思·卡茨(Felix.M.Gatz)以來,“形式美學”(自律美學)與“內容美學”(他律美學)便以不可調和的姿態(tài)在各自的立場中展開激烈爭論。“形式——內容”二分法分別從音樂的形式、內容角度出發(fā),以闡釋各自不同的哲學觀及美學立場。“內容美學”認為音樂的形式和內容是可分的、他律的,“形式美學”則認為音樂的形式和內容是同一的、自律的,“形式美學”強調音樂的“自然屬性”;“內容美學”則強調音樂的社會屬性,兩者各執(zhí)一詞,爭論點在“藝術與現(xiàn)實的關系”之間徘徊。這種爭論從根源上說源自西方哲學邏輯分析的二元對立傳統(tǒng)。縱觀西方美學史,“整個美學上的問題可以歸結為兩種觀點的爭論:一種觀點斷定有獨立的、不可再分解的‘審美經驗’(一個藝術自律領域)的存在,而另一種觀點則把藝術當做科學和社會的工具,否認‘審美價值’這樣的‘中間物’(tertium quid)的存在,即否認它是‘知識’與‘行動’之間,科學、哲學與道德、政治之間的中介物”。正是這種主客二分的思維模式使傳統(tǒng)美學中自律和他律走向兩個極端:極端的自律論主張音樂是絕對自律的,極端的他律論主張音樂是絕對他律的,從而將社會生活和藝術隔離,顯示出審美世界與現(xiàn)實生活不可調和的矛盾。

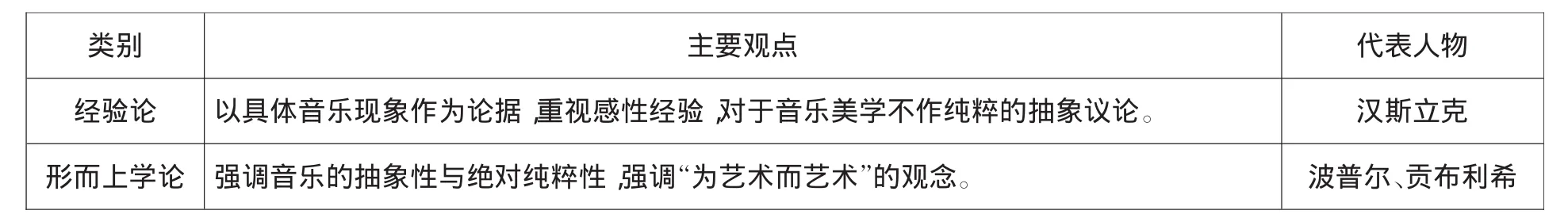

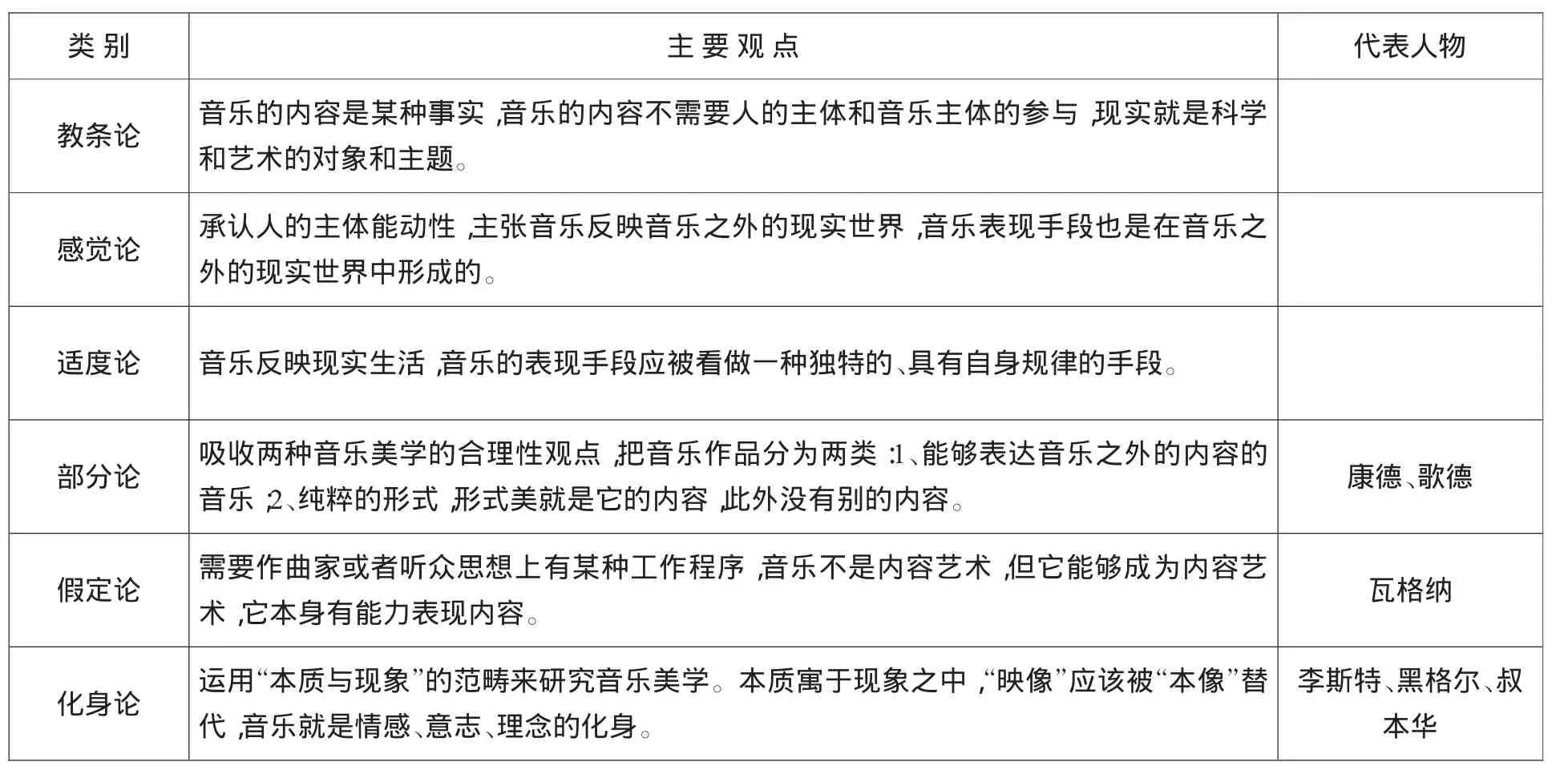

卡茨應用倫理學術語將音樂美的本質劃分為“自律”和“他律”的同時,也對其“形式”和“內容”自身做了詳細的劃分。他把“形式美學”劃分為兩種(見表1),把“內容美學”劃分為六種(見表2)。

表1 卡茨對形式美學的劃分

表2 卡茨對內容美學的劃分

從卡茨對音樂形式及內容的劃分,我們可以清晰地感受到他在處理音樂的形式與內容間“非此即彼”的性質。卡茨把同時持自律論和他律論觀點的學派劃入了內容美學范疇,將其歸為內容美學的“部分論”,其原因莫過于卡茨自身作為“自律論”者,“部分”同樣可被視為一種“偏見”,將其化為對立面,以求音樂的“純粹性”。

二、對于我國學者有關音樂自律與他律關系立場研究的綜述

上世紀90年代以來,中國諸多學者都把音樂的自律與他律關系的澄明作為音樂美學研究的核心。其中,有平行關系立場,即認為自律與他律分屬于不同范疇,二者的邏輯不同,他們之間不是包含與被包含的關系,而是不同角度的關系;有作用關系立場,即認為自律與他律相互滲透,二者都對對方潛移默化地起作用,盡管它們相互拒斥,卻無法從本質上將對方驅除,沒有自律的他律最終只能走向極端,反之亦是一樣;還有批判與反思立場,即強調二者的融合,必須建構在批判和反思的基礎上,并時刻保持自身的批判向度等等。

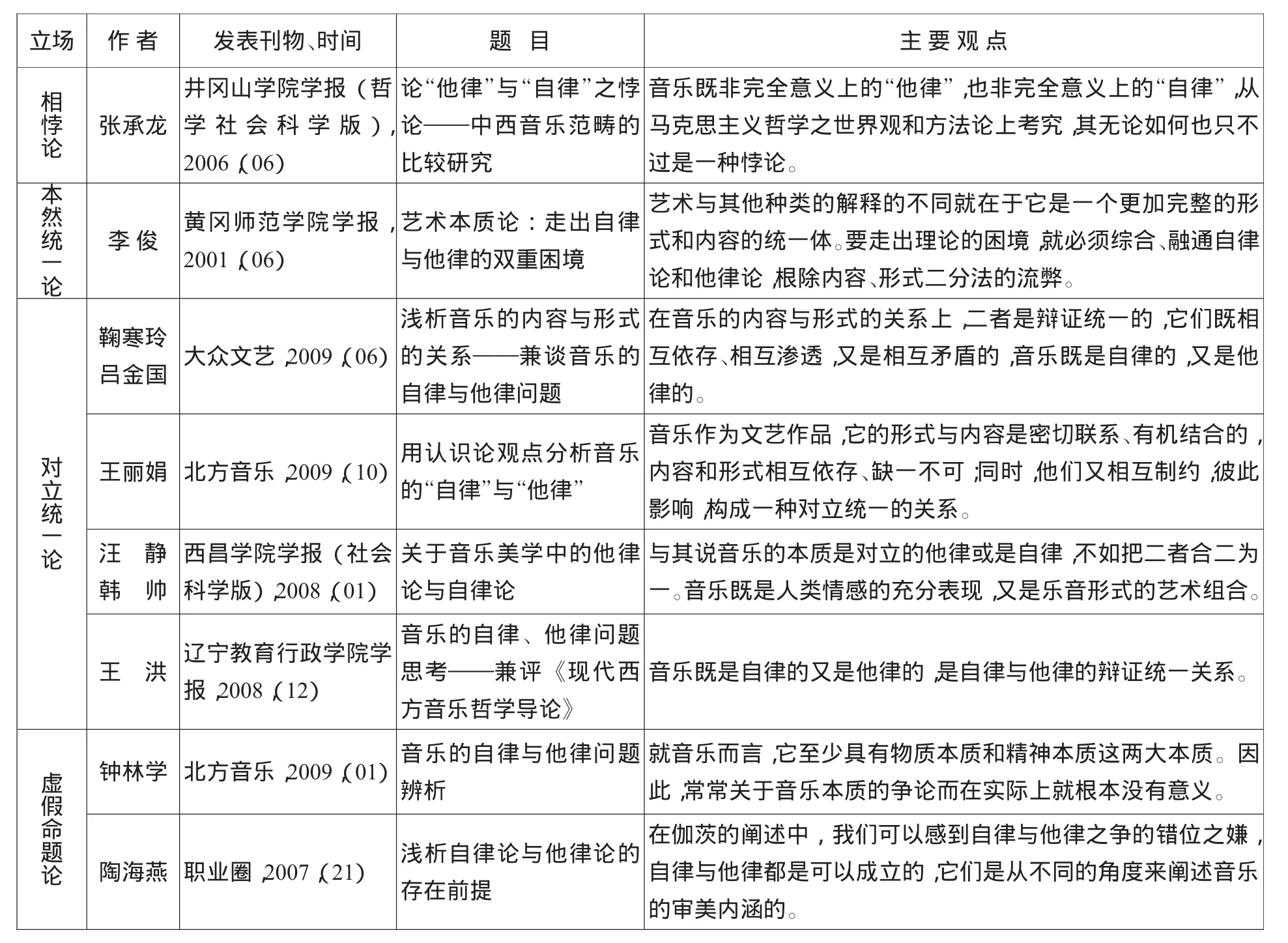

綜合近年來我國學者對音樂自律與他律的研究,大致分為四種立場:即相悖論、本然統(tǒng)一論、對立統(tǒng)一論和虛假命題論。

1.“相悖論”關系立場“相悖論”立場有兩層含義:一是將二者視為判若分明的兩個主體;二是強調二者要“保持一定的距離”,需在各自的范疇內發(fā)揮自身職能,以便維持其純粹性。相悖論強調,“音樂作為一種意識形態(tài),是精神意識中主觀見之于客觀的一種反應,‘他律論’把音樂之外的感情作為音樂的內涵,并決定音樂的整體結構,是音樂的主導因素。這種認識帶有一定的主觀性,因為‘人類感情’并非能涵蓋音樂的一切‘內容’。換句話說,‘人類感情’只是‘音樂內容’的充分條件而非必要條件。所以‘他律論’者陷入了形而上學的泥潭,最終必然導致唯心主義”。“持‘自律’論觀點者同樣經不起推敲,因其片面強調‘自身’而忽視了這個‘自身’的發(fā)生過程。音樂‘自身’并不是與生俱來的,它凝聚著人類創(chuàng)造性思維的艱辛勞動。任何一種藝術品,不可能完全由‘自身’決定自身,更不可能如‘自律’論者所言的‘既不是情感,也不是某種語言、映像、比喻、象征、符號。’恰恰相反,音樂這種由主體見之于客體的認識或反映,正是以符號的方式存在,通過比喻、象征等手段,凝結著主體的情感世界,寄托著主體的精神內涵。”因此,“音樂既非完全意義上的‘他律’,也非完全意義上的‘自律’,音樂的‘他律’與‘自律’其實是一種悖論的事實”。

2.“本然統(tǒng)一”關系立場“本然統(tǒng)一”關系立場是將兩者視為一體,自律即是他律本身、他律即是自律的化影。因此,此觀點認為音樂的自律與他律之間天然存在著本然的聯(lián)系,在音樂的最高境界融為一體。在對待自律與他律的關系問題上,“本然統(tǒng)一”一方面強調藝術的自律性訴求,一方面也關注藝術的他律性訴求。認為“我們關于這個世界的一切體驗,都是一種解釋。如果沒有某種創(chuàng)造性的解釋,就沒有對現(xiàn)實生活和人類情感的真正理解。藝術與其他種類解釋的不同在于它是一個更加完整的形式和內容的統(tǒng)一體”。

3.“對立統(tǒng)一”關系立場對立統(tǒng)一的關系立場其實強調的就是音樂自律與他律之間既存在對立性,又存在統(tǒng)一性。二者邏輯不同,實質并不矛盾,最終由于對立而完成統(tǒng)一。從對矛盾體的辯證關系上來講,對立統(tǒng)一立場是力求在自律與他律之間尋找平衡點,它是對立論走向終極的轉向,強調對立面的統(tǒng)一效應。我國自古就講究“中庸”之道,因此,多數(shù)學者在對音樂是自律還是他律的立場上,大都持既對立又統(tǒng)一的思想。正如有些學者所言,持中間態(tài)度的論證是不充分的,但它的確具有很強的彌合能力,對自律與他律的極端學說有了化解之意。這種“準命題”形式或許確為彌合自律與他律的爭端起到積極作用。

4.“虛假命題”關系立場“虛假命題”立場強調音樂的自律與他律之爭是“勞而無功”的虛假性命題,人們對于音樂本質的爭論本身并不存有意義,二者僅是在做口舌之辯,觸及不到音樂美本身。虛假命題立場批評了學者長期以來對自律他律的爭論毫無結果,不但擾亂了音樂研究本身,也阻滯了對真實性問題的澄明。其無味的爭論必然是一種謬誤,將音樂的認識論偷換為哲學的本體論,屬哲學的假想,并不因此而產生意義。此認識基礎上,音樂美學只能重復性地談立場,而不會創(chuàng)造性的談藝術。因此,對它的爭論盡管十分激烈,但無論如何都只是一個“勞而無功”的爭論,關系的構建與意義的建構永遠是大相徑庭的。以上關系具代表性的文獻見表3。

表3 近年來我國對于音樂自律與他律問題的不同立場具有代表性的文獻簡表

三、對于音樂本質研究的哲學意境

音樂理論研究者之所以對音樂的自律和他律關系爭論不休,其實原因在于兩點:一、將二者判然分明,二、將二者全然合一。要想重新審視二者的關系,避免陷入主觀主義的陷阱,筆者認為可借助中國古代哲學的“境界”之說來提升研究的意境。中國古代哲學的“禪”境有三個層次:“物是物”、“物非物”、“物且物”。

第一個境界,“物是物”即把事物看做一個“實體”的存在,現(xiàn)象的存在,是被決定的因素。以“主客二分”為原則,將事物對象化。因此,“自律論者眼中只有‘音’,沒有‘人’,忽視了作為發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)造、享用于一體的人的存在;他律論者則只有‘人’,沒有‘音’,忽視了音樂本身的規(guī)律性與價值性。二者判然分明,終將產生研究意識和形式的僵化”。

第二個境界,“物非物”打破了事物的絕對界限,以“融合”為目的,避免事物的“實體化”。“此不是此而是彼,彼不是彼而是此”是第二境界的真實詮釋。即在音樂的本身看到情感的影子,在音樂的情感表達中感受到音符自身魅力的組合,將藝術與現(xiàn)實、音符與情感合而為一。它不只是提及此物便是此物這個實體,而是融入了他性在內的混合體。在這個境界內談音樂美的本質問題,就不會相互抵觸,使研究陷入僵滯。或許音樂自律與他律的“對立統(tǒng)一論”做的就是此種嘗試。

第三個境界,乃“物且物”,即在“共我”的意境中還原事物的獨特,尋找存于“共性”中的“個性”。“物是物”或“物非物”畢竟分屬于事物的兩個極端,而個體的不同還應還原其各自的“獨特”。“音樂就是音樂,盡管它有與生活中諸多事物有相共性的一面,但不可以就此否認它獨特、唯一這個個性化的一面。”而“物且物”恰好維持了這種獨特,既相互區(qū)別又相互聯(lián)系,使事物成為一個真實的存在,與第一境界中的“此物即是此物”的真實又有著境界的不同。此時還原的是天人合一、二元對立之后的獨特,盡管它仍表現(xiàn)出“萬物皆如其本然”這一征象,但審視的目光變了,結果也隨之改變。這是將研究本身從虛無拉回現(xiàn)象界的一種應然,它使研究過程既經歷了矛盾與反差,又逐步學會了關心與合作,脫去了相互不解的指責和尷尬,使二者同處于和諧化一的狀態(tài)——既保持各自的所能,又相互融合、循然一體,較二元對立中的以“自律”或“他律”為中心,不同立場相互對峙的境界是迥然不同的。我們對待音樂美本質的研究,或許需要的僅是一種境界。

[1]李俊.藝術本質論:走出自律與他律的雙重困境[J].黃岡師范學院學報,2001,(06):51.

[2]鐘林學.音樂的自律與他律問題辨析[J].北方音樂,2009(01):24.