煤矸石山生態恢復理論研究和工程實踐的進展初探

裴宗陽,陳澤銀,邵學棟,胡振華

(1.山西農業大學研究生院,山西太谷030801;2.云南潤滇節水技術推廣咨詢有限公司,云南昆明650033;3.山西省水利水電勘測設計研究院,山西太原030024)

煤炭作為一次性能源,在我國能源構成比例中占74%左右,對國民經濟的發展起著舉足輕重的作用,但是煤炭的開采和加工對礦區及其周邊的環境造成了嚴重的破壞。煤矸石即采煤過程和洗煤過程中排出的矸石,作為煤炭開采和加工過程中的必然產物,占原煤產量的10%~30%,我國每年要排放煤矸石1.5億~2.0億t[1]。在我國,煤矸石的處理方式主要是露天堆放,據統計我國國有重點煤礦現有矸石山1500多座,堆積量達30億t,占地約5500 hm2;今后我國每年排放矸石約3億t,占地面積 300~400 hm2[2]。大量的煤矸石長期露天堆放,不僅侵占大量耕地,矸石山的淋溶水污染地下水源和江河地表水,而且自燃的矸石釋放大量有害氣體,造成大氣污染,破壞生態平衡。雖然近幾年煤矸石的綜合利用研究有了較大的進展,但是限于我國的國情,煤矸石的利用率還不到30%[3],煤矸石的綜合利用遠遠不夠,因此對煤矸石山的綠化復墾、生態修復就顯得尤為重要。

1 我國對煤矸石山的研究現狀

早在20世紀80年代,我國的一些礦區就開展過煤矸石山植被恢復的實踐,如黑龍江鶴崗礦區于1985—1987年成功對煤矸石山進行了針葉林造林試驗;山東新汶礦務局從1986年開始對煤矸石山進行了4年的闊葉樹種造林試驗;1987年陽泉礦務局與山西農業大學合作,對陽泉礦區煤矸石山做了覆土培育抗旱耐貧瘠牧草的栽培試驗,同時對10種抗旱耐貧瘠的喬灌木樹種及觀賞植物進行了容器育苗栽植試驗等[4]。隨著實踐中遇到問題的增多,相關方面的研究也相繼展開。

1.1 背景理論

1.1.1 恢復生態學

恢復生態學是進行煤矸石山生態恢復治理研究應用最多的基礎理論。楊主泉等[5]針對煤矸石山極其惡劣的立地條件難以適應植物生長的問題,提出以恢復生態學的主要理論為依托,對植物生長限制因子進行系統研究,建立立地條件評價指標體系,為生態恢復中的新方法、新技術應用效果評價提供理論依據。張成梁[6]以環境生態學為理論基礎,通過研究煤矸石山的自燃、水分和理化特性,分析研究了自燃煤矸石山植被構建的制約因素,提出了自燃煤矸石山生境構建的關鍵技術;在研究植物對煤矸石山環境脅迫下的抗性特點的基礎上,提出了煤矸石山植被構建的基本理論和技術方法。

1.1.2 土地復墾學

土地復墾學提倡的是將煤矸石山作為工礦廢棄地,運用土地復墾的相關理論對矸石山進行科學的整治、復墾利用。

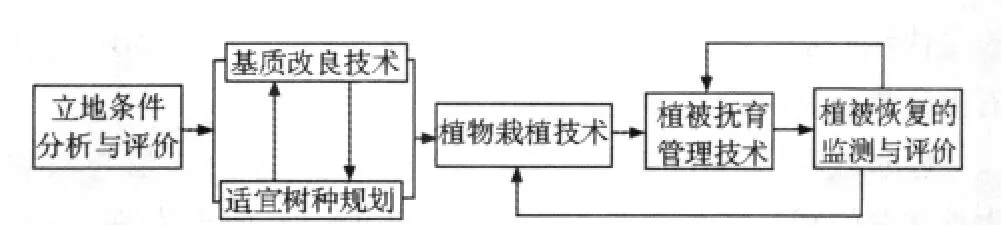

李鵬波等[7]以土地復墾學為依托,在分析了煤矸石山植被恢復的研究現狀和存在困難的基礎上,提出了由立地條件分析與評價、矸石山基質改良技術、樹種選擇和規劃、抗旱造林栽植技術、植被撫育管理技術和植被恢復的監測與評價等組成的矸石山的植被恢復“六階段”技術模式(如圖1),加深了煤矸石山植被恢復的理論研究,為矸石山的植被恢復提供了系統的技術支持。

圖1 煤矸石山植被恢復“六階段“技術模式

1.1.3 景觀生態學

煤矸石廢棄地的范疇逐步擴大,已不僅限于煤矸石山,如何利用生態的、可持續性的理論和方法來進行煤矸石廢棄地的景觀重建已成為當下急需解決的問題。強調景觀整體性和異質性的景觀三要素——斑塊、廊道和本底,作為描述和分析景觀結構和功能性特征的理論基礎也被引入煤矸石廢棄地的景觀生態設計規劃。

李東升[8]針對當前矸石廢棄地植被恢復、生態景觀重建過程中存在的一些問題,以義馬礦區整個區域為研究對象,提出把握場地稟賦、綜合生態設計模式的設計策略,將礦工生活、奮斗的工作場景保留下來,景觀整合歷史遺跡,建成“人—煤礦—植物”和諧對話的主題公園,并最終將義馬礦區建成“以一心、兩軸為主的景觀結構,以追憶采煤文化、回歸自然生態和重現田園風光為三卷的景觀布局,以義馬生態公園、鴻慶公園、銀杏公園和濱河公園等城市綠地形成連續的斑塊群的景點設計”的景觀生態。

1.2 立地條件

矸石山作為一種特殊的立地條件,與植物生長的一般土壤條件不同,存在著限制植物生長的諸多因素。隋淑梅等[9]通過對阜新地區矸石山的研究分析,發現矸石山植被恢復的限制性條件主要是矸石中的有害成分、較差的物理結構、養分的貧乏。王偉等[10]對山西省陽泉市280煤矸石山小氣候特征、地形條件、煤矸石理化性質、水分和生物特點進行了調查分析,并且指出地表溫度、侵蝕狀況、酸性和含水量是影響煤矸石山植物生長的重要因子。

目前,研究煤矸石山立地條件中限制植物生長的因素主要集中在重金屬(包括重金屬的淋溶規律和重金屬對植物、周邊土壤、水體的影響)和水分條件(煤矸石水分入滲規律)等方面。

1.2.1 重金屬

對煤矸石中重金屬的研究,多是通過淋溶模擬試驗來進行的。

肖利萍等[11]對新邱露天礦不同風化程度的煤矸石在不同固液比條件下溶解釋放污染物的規律進行了浸泡試驗研究,結果表明:煤矸石風化程度越高,溶解釋放的無機鹽類污染物的量越多;固液比對煤矸石中污染物的溶解釋放有重要影響。

張明亮等[12]以山東某礦區為例,通過淋溶模擬試驗,研究了煤矸石中重金屬的淋溶規律,并探討了煤矸石山周邊土壤重金屬污染特征。結果表明:風化矸石淋濾液中的Zn、Pb、Cr和Cu濃度較高,并很快穩定;新鮮矸石在淋溶初期檢出Zn,其他重金屬元素沒有檢出;風化矸石淋濾液中重金屬的含量要高于未風化矸石。矸石山周邊表層土壤中的Zn、Pb、Cr和Cu濃度較高,且濃度高出矸石淋溶液許多倍,表層土壤重金屬含量隨著距煤矸石堆的距離增加而呈明顯的下降趨勢。

1.2.2 水 分

煤矸石山坡面較陡不利于保水、矸石的組成特征、水分入滲過快和經常自燃導致地溫過高等因素,使得水分成為限制矸石山植物生長的重要因素之一。

段永紅等[13]經過8個月矸石風化物剖面水分含量與植物生長狀況的野外實地調查與降雨年變化的比較研究發現:矸石風化物具有一定的保水性能,矸石風化物中的水分含量隨降雨量的多少而增減,矸石風化層0—10、10—20、20—30 cm的水分含量隨降雨量增減的幅度依次減少。矸石山上生長的植被也隨剖面水分的豐缺而榮枯。水分對矸石山的植物生長至關重要。

張光燦等[14]通過對煤矸石山刺槐種群和混交林群落土壤入滲性能的觀測,發現:植物群落具有明顯減小煤矸石山滲透速率,提高煤矸石山保水和持水能力的作用;混交林群落對土壤滲透性的改善作用大于刺槐種群;煤矸石山的累計入滲量隨入滲時間的變化呈線性增加,即入滲速率為不隨入滲時間變化的常數。

胡振華等[15]采用室內模擬徑流沖刷試驗,對煤矸石堆置體水土流失規律進行了研究,發現集中徑流對煤矸石堆置體具有很強的沖刷作用,會造成嚴重的侵蝕,總侵蝕量的大小與設計流量呈線性關系,與坡面坡度呈冪函數關系。

張銳等[16]以山西省陽泉市280煤矸石山為研究對象,通過對煤矸石的物理性質、水分入滲特性和水分含量的分析,發現Kostiakov入滲模型能較好地反映研究地區煤矸石風化物的入滲過程,且在入滲過程中煤矸石風化物一直保持著較高的滲透速率。煤矸石風化堆積物水分季節性變化主要受降水量及其季節分配的影響,隨著季節性降水量的增加,矸石風化物水分平均含量也相應升高。

鄭國強等[17]采用野外調查試驗、取樣和室內分析的方法,研究煤矸石山溫度對水分及植被生長的影響,發現覆土煤矸石山水分含量在垂直方向因溫度升高逐步下降,其水分含量較自然恢復煤矸石山平均高出10%~15%。

續海龍等[18]以撫順西露天煤礦復墾矸石山為研究對象,對矸石山的水分物理特性進行分析測定后發現:林地質地較差,不同植被類型的初始滲透率、穩滲率、平均入滲率均表現為榆樹林地>荒地>農用地;不同植被類型的容重大小為農用地>荒草地>榆樹林地,導致了復墾矸石山不同植被類型水分入滲的差異。

1.2.3 其他的立地條件

矸石山植被恢復的限制性條件除了上述重金屬對植物的毒害作用和水分缺乏外,還有其他一些困難的立地條件限制植物生長。

如馮啟言等[19]以兗州煤田山西組和太原組煤矸石為對象,研究了 As、Cr、Hg、Cd、Pb、Cu、Zn 共 7 種微量有害元素在矸石及其周圍土壤中的分布規律,其含量多數高于地殼克拉克值和土壤背景值,土壤中的含量離矸石越遠越小,因此矸石灰塵和溶出液可污染土壤和水體。

許麗等[20]采用野外調查與統計分析相結合的方法,對阜新市孫家灣矸石山不同坡向的風速變化進行研究的結果表明:在整個生長季中,對于排矸年限相同的樣地,陽坡的風速均大于陰坡,陽坡樣地的風速減弱系數平均低于陰坡樣地13.67%;各月風速由大到小的次序為5月>6月>7月>9月>8月;生長季盛行西南風和南風。

張成梁[6]在自燃煤矸石山生境及植被構建技術研究中,首先對陽泉煤矸石山自燃及其引發的爆炸等災害的原因、理化特征、水分動態和高溫特性等進行了研究,為分析研究自燃煤矸石山植被構建的制約因素及探討解決途徑奠定了理論和實踐技術基礎。

2 工程實踐中的技術利用

就煤矸石山的生態恢復工程實踐而言,首先必須探討的是矸石山適宜植物種的篩選。不論是理論研究,還是工程實踐,我國學者都已做了大量相關的工作。如常用于礦區水土保持林營造的油松、側柏、刺槐等喬木和紫穗槐、檸條、荊條等灌木,這些樹種都已在實踐中得到很好的應用和證明。

在國家技術標準——《土地復墾技術標準(試行)》之外,我國工程技術人員在實踐中不斷推新,創造發明了煤矸石山生態修復的諸多可行的技術和專利等。

如面對矸石山坡面水土流失嚴重、不利于植被恢復的問題,湖南省雙勝生態環保有限公司成功研制了CS高次團粒混合纖維法植被恢復技術(簡稱CS植被恢復技術)[21],該技術使用富含有機質和黏土的腐殖質土等客土材料,加入團粒劑、純天然黏土劑、多種灌木植物的種子等材料在噴播瞬間與空氣發生作用,誘發團粒反應,形成與自然界表土具有相同結構的高次團粒人造綠化基盤。沈守云等[22]運用CS高次團粒混合纖維法植被恢復技術對金竹山煤矸石礦區進行植被恢復,25個月后發現噴播刺槐等10種植物的土壤中礦質營養元素含量明顯升高。

面對煤矸石山自燃所導致的高溫、干旱等無法適應植物生長的苛刻立地條件,林森等[23]從廢物利用、污染物減量化的角度考慮,提出用粉煤灰和煤矸石風化物作為制漿材料。張成梁[6]針對地處黃土高原的陽泉具有豐富的黃土的特點,將黃土作為制漿的主要原料,可以大大降低滅火成本,并通過試驗測定得出以10%黃土加5%石灰配制漿液為好的結論。同時,針對傳統的注漿方法無法大規模灌漿滅火,注水摻入空氣易發生爆炸的弊病,張成梁研制出了一種注水管械,申請了“自燃煤矸石山隔氧滅火注漿管”實用新型專利(專利號:ZL 200620024643.0)。與傳統的矸石覆土技術相比,張成梁還提出復層結構覆土,即在30 cm黃土壓實層上面覆蓋20 cm原狀土壤,可以兼顧滅火和種植的要求。

為解決煤矸石中硫含量高毒害植物、污染土壤和地下水的問題,畢銀麗等[24]提出利用微生物去除矸石中的硫,形成的酸性廢水用堿性粉煤灰中和,同時結合菌根真菌和其他微生物來進行生態恢復。

3 結語

在探討了我國煤矸石山生態恢復方面的研究進展和工程實踐中的技術利用之后,發現我國在煤矸石山生態恢復研究方面仍然存在著很大的欠缺,有待進一步研究。

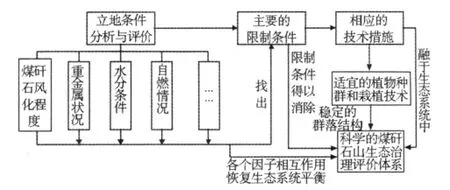

(1)煤矸石山植被恢復體系的構建。傳統意義上的煤矸石山植被恢復,僅僅局限于矸石山覆土后,選擇并栽植個別耐旱、耐貧瘠的植物種,尚未形成系統的體系。構建系統的植被恢復體系,不僅可以提高植被的存活率,而且更重要的是能夠盡快實現煤矸石山的生態恢復,發揮它的生態功能。生態恢復體系的構建既要結合煤矸石山的立地條件中的各個因子,包括主要的限制因子,也要符合生態系統的規律,構建出的生態恢復體系如圖2。

(2)立地條件的系統研究。由于煤矸石山復雜的立地條件,與植被生長一般意義上的土壤條件差異顯著,在實際中若考慮不全面,則進行的植被恢復就有可能失敗。只有對矸石山的立地條件作出全面的、科學的、系統的研究,才能避免植被恢復失敗的發生。除了上述的重金屬狀況(包括重金屬的種類、含量、分布、淋溶規律以及對植物的影響等)、水分條件(包括水分的變化、入滲規律等)以及其他一些立地條件外,需要作進一步研究的煤矸石山立地條件仍有很多,如現有的煤矸石山堆放時間長短不一,因此亟待研究煤矸石的風化程度對植物生長的影響;矸石中的各種養分(包括各種速效養分)含量顯著大于黃土,即矸石中潛在養分巨大,如何將這一部分轉化成可被植被吸收利用的養分,相對于矸石山養分貧瘠的現狀,具有重要的現實意義;矸石山坡面一般較陡,與黃土坡面土壤侵蝕方面的大量研究相比,矸石山坡面侵蝕的研究還未深入開展等。

圖2 煤矸石山生態恢復體系

(3)煤矸石山植被恢復的演替規律。現有的煤矸石山生態恢復研究,多集中在短期的、能明顯得出結論的植被與矸石山的相互作用,如某種植物是否適應矸石山的苛刻立地條件,但是缺乏長期的觀測和試驗,未就煤矸石山的植被恢復動態變化(即演替規律)作出研究。

(4)煤矸石山植被恢復的生態評價體系。煤矸石山的生態恢復是一項重大的、長期的任務,并非一次前期投入就能取得效果。煤矸石山的生態恢復往往被簡單地理解成覆土栽樹,由此導致許多煤矸石山投入大量的人力、財力進行的植被恢復,或由于煤矸石山的自燃導致功虧一簣,或由于一場暴雨將坡面的覆土沖刷,使植物失去賴以生長的土壤而死亡。因此,急需建立一套科學、合理的矸石山植被恢復的生態評價體系。

[1]吳長文.城市水土保持的理論與實踐[J].中國水土保持科學,2004,2(3):1 -5.

[2]韋朝陽,張立城,何書金,等.我國煤礦區生態環境現狀及綜合整治對策[J].地理學報,1997,52(4):300 -307.

[3]吳長文,蔡高堂,柳長順.城市背景山體缺口水土保持生態環境建設問題的探討[J].水土保持研究,2000,7(3):34-35.

[4]胡振琪,李鵬波,張光燦.煤矸石山復墾[M].北京:煤炭工業出版社,2005:13.

[5]楊主泉,胡振琪,王金葉,等.煤矸石山復墾的恢復生態學研究[J].中國水土保持,2007(6):35-41.

[6]張成梁.山西陽泉自燃煤矸石山生境及植被構建技術研究[D].北京:北京林業大學,2008:10.

[7]李鵬波,胡振琪,吳軍,等.煤矸石山植被恢復技術模式的研究[J].山東林業科技,2006(4):13-15.

[8]李東升.義馬北露天礦煤矸石廢棄地生態景觀重建初探[D].武漢:華中農業大學,2009:10.

[9]隋淑梅,徐穎.對礦區煤矸石山植被恢復限制性條件的研究[J].能源與環境,2006(5):50-51.

[10]王偉,張洪江,張成梁,等.煤矸石山植被恢復影響因子初探——以山西省陽泉市280煤矸石山為例[J].水土保持通報,2008,28(2):147 -151.

[11]肖利萍,梁冰,陸海軍,等.煤矸石浸泡污染物溶解釋放規律研究——阜新市新邱露天煤礦不同風化煤矸石在不同固液比條件下浸泡實驗[J].中國地質災害與防治學報,2006,17(2):151 -155.

[12]張明亮,王海霞.煤礦區矸石山周邊土壤重金屬污染特征與規律[J].水土保持學報,2007,21(4):189-192.

[13]段永紅,龐亨輝,王景華.陽泉煤矸石山矸石風化物剖面水分變化特征初探[J].山西農業大學學報:自然科學版,2001,21(2):125 -127.

[14]張光燦,劉霞,王燕.煤礦區生態重建過程中風化矸石山植被生長及土壤水文效應[J].水土保持學報,2002,16(5):20-23.

[15]胡振華,王電龍,呼起躍.煤矸石松散堆置體坡面侵蝕規律研究[J].水土保持學報,2007,21(3):23-27.

[16]張銳,張成梁,李美生,等.煤矸石山風化堆積物水分動態研究[J].水土保持通報,2008,28(1):124 -129.

[17]鄭國強,張成梁,張洪江,等.溫度對煤矸石山水分及植物生長的影響——以山西省陽泉市煤矸石山為例[J].中國水土保持科學,2008,6(3):107 -111.

[18]續海龍,魏忠義.撫順西露天礦復墾矸石山不同植被類型水分入滲研究[J].江西農業學報,2009,21(9):169-170.

[19]馮啟言,劉桂建.兗州煤田矸石中的微量有害元素及其對土壤環境的影響[J].中國礦業,2002,11(1):67-69.

[20]許麗,趙廷寧,許愛麗,等.遼寧阜新礦區煤矸石山風況分布格局的研究[C]//中國水土保持學會工程綠化專業委員會成立大會暨首屆工程綠化學術研討會論文集.北京:中國水土保持學會,2006:194-198.

[21]王茂文,周雪銘,沈守云.CS纖維法技術在常吉高速公路邊坡生態恢復中的運用[J].中國公路,2006(20):99-100.

[22]沈守云,廖飛勇,王茂文,等.CS植被恢復技術對金竹山煤矸石礦區的影響[J].中南林業科技大學學報,2008,28(5):47-51.

[23]林森,郁振洋,陳義勇.粉煤灰用作礦井防滅火灌漿材料的研究和應用[J].粉煤灰綜合利用,2006(3):34-36.

[24]畢銀麗,全文智,柳博會.煤矸石堆放的環境問題及其生物綜合治理對策[J].金屬礦山,2005(12):67-69.